2 février 2023

Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le jugeant-jugé. Articuler les mots et les choses face à l'éprouvant conflit d'intérêts", in Frison-Roche, M.-A. (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 59-80.

____

____

🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes

____

📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié

____

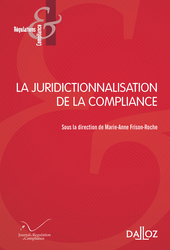

► Le résumé ci-dessous décrit un article qui fait suite à une intervention dans le colloque L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et la Faculté de Droit Lyon 3. Ce colloque a été conçu par Marie-Anne Frison-Roche et Jean-Christophe Roda, codirecteurs scientifiques, et s'est déroulé à Lyon le 23 juin 2021.

Dans l'ouvrage, l'article est publié dans la partie I, consacré à L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance.

____

► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : Avant même d'aborder la situation de l'entreprise, ainsi placée comme "jugeant-jugée" par le Droit de la Compliance, parce que l'enjeu est avant tout celui de la qualification adéquate, l'article pose en préalable qu'il faut garder à l'esprit trois principes : ce qu'est le Droit dans sa corrélation avec la réalité, lui confiant le soin de garder même par rapport à son propre pouvoir le soin de conserver un lien minimal avec la réalité ou de restaurer le lien entre les mots et les choses, grâce à la qualification ; ce qu'est l'activité de "juger" et son corolaire, la procédure, obligeant le Droit à travers ce qu'en disent les tribunaux, à qualifier "juge" celui qui juge pour mieux le contraindre par le Droit processuel; ce qu'est la personnalité morale, notion qui permet à l'entreprise de se dédoubler et paraît ainsi très commode pour sanctionner un collaborateur, voire un mandataire social mais ce qui va l'encontre de l'hostilité systémique du Droit de la Compliance à l'égard de cette notion.

Ayant cela en perspective, l'article montre en premier lieu comment est-ce que le Droit "démasque" les entreprises qui jugent et sanctionnent en prétendant ne pas le faire, qualification imposée pour contraindre les entreprises à respecter les principes processuels au bénéfice de ceux qui sont poursuivis ou jugés par elle. Cela devient acrobatique lorsque la personne morale se poursuit elle-même, non seulement en application de la loi mais par exemple au nom du contrat ou au nom de l'éthique ou de la raison d'être. Les juges le font néanmoins, le Droit de la Compliance reprenant toutes les solutions que la jurisprudence dégagea dans le Droit de la Régulation concernant les Autorités administratives de régulation, selon un raisonnement fonctionnel, à reprendre ici, le Droit de la Compliance prolongeant encore une fois ici le Droit de la Régulation. Cette transposition permet de justifier le cumul des pouvoirs par les entreprises qui, devant admettre l'ampleur de ces pouvoirs exercés, doivent donc s'organiser pour que les conflits d'intérêts structurels qu'ils engendrent soient pourtant résolus. Pour cela, la notion à la fois centrale et suffisante est l'Impartialité

La seconde partie de l'article expose la façon dont les entreprises peuvent se poursuivre elles-mêmes et se juger elles-mêmes d'une façon pourtant impartiale. Si l'on considère que l'héroïsme éthique, consistant à se punir soi-même avec impartialité pour que prévalent des intérêts autres que le sien, ne peut suffire à bâtir un système et à le soutenir dans la durée,, tout est donc dans l'art de la distance, qu'il faut reconstituer au sein même de l'entreprise "jugeante-jugée".

Pour ne pas sacrifier la cohérence du Droit de la Compliance qui ne peut plus donner de force à la personnalité, il faut que l'entreprise organise des distances entre qui juge et qui est jugée sans pour autant recourir à la personnalité morale. Si l'on ne pense pas que les "machines impartiales", telles que les adeptes de l'intelligence artificielle les promettent, puissent être une perspective consistante, il faut davantage approfondirez des perspectives comme celles des structures internes de médiation, voire des structures externes dont l'Oversight Board de Meta est la première expérience. La perspective la plus riche demeure celle du recours à des tiers humains, en distinguant les intérêts distincts, voire divergents en cause dans la mise en oeuvre des Outils de la Compliance, par exemple les enquêtes internes, chacun de ses intérêts étant défendu par un conseil qui lui est propre, notamment un avocat.

________

2 février 2023

Publications

♾️ suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

♾️ s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Conforter le rôle du Juge et de l'Avocat pour imposer la Compliance comme caractéristique de l'État de Droit", in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 29-55.

____

► Cet article constitue l'introduction de l'ouvrage.

____

____

🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes

____

📕consulter la présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié

________

► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : L’on peut comprendre que les mécanismes de compliance sont présentés avec hostilité parce qu’ils paraissent conçus pour éloigner le juge, alors qu’il n’y a pas d’Etat de Droit sans Juge. Des arguments solides présentent les techniques de compliance comme convergeant vers l’inutilité du juge (I). Certes, on croise des magistrats, et de toutes sortes, et de très puissants, mais cela serait signe d’imperfection : lorsque sa logique ex ante se sera déployée dans toute son efficacité, le juge ne serait plus requis… Et l’avocat disparaîtrait donc avec lui…

Cette perspective d’un monde sans juge, sans avocat et finalement sans Droit, où des algorithmes pourraient organiser par de multiples process en Ex Ante la « conformité » de tous nos comportements à toute la masse réglementaire qui nous est applicable, suppose que l’on définisse cette nouvelle branche du Droit comme la concentration des process qui donne pleine efficacité à toutes les règles, sans considération de leur teneur. A supposer que ce rêve d’ingénieur soit même réalisable, l’on ne peut faire ainsi l’économie des juges et des avocats.

C'est pourquoi il est impérieux de reconnaître leurs apports au Droit de la Compliance, apports liés inestimables (II).

Tout d’abord parce qu’un pur Ex Ante n’a jamais existé et que même au temps des Légistes, il fallait encore des personnes pour interpréter les règlements car un ordre juridique doit toujours être interprété en Ex Post par celui qui doit de toutes les façons répondre aux questions que le posent les sujets de droit, dès l’instant que le système politique admet d’attribuer à ceux-ci le droit de former des prétentions devant un juge. Ensuite l’Avocat, dont l’office bien qu’articulé à celui du Juge, est distinct de celui-ci, à la fois plus restreint et plus large, puisqu’il doit apparaître dans tous les cas où la figure juridictionnelle se met en place. Or, le Droit de la Compliance a multiplié celle-ci puisque non seulement, prolongeant en cela le Droit de la Régulation, il confie de nombreux pouvoirs aux Autorités administratives, mais encore il transforme les entreprises en juge, ce à l’égard de quoi l’Avocat doit faire face.

Plus encore le Droit de la Compliance ne prend son sens qu’à partir des Buts Monumentaux qu’il sert. C’est en cela que cette branche du Droit préserve la liberté des êtres humains, notamment dans l’espace numérique où les techniques de compliance les protègent de la puissance des entreprises par l’usage que le Droit contraint ces entreprises de faire de cette puissance même. Or en premier lieu ce sont les Juges qui, dans leur diversité, impose comme référence la protection des êtres humains, soit comme limite à la puissance des outils de compliance soit comme finalité même de ceux-ci. En second lieu, l’Avocat, là encore se distinguant du Juge, au besoin vient rappeler que toutes les parties dont les intérêts sont impliqués doivent être prises en considération. Dans un Droit toujours plus souple et dialogal, chacun se présente comme « l’avocat » de tel ou tel but monumental : l’Avocat est légitime à être le premier à occuper cette place.

________

Mise à jour : 2 février 2023 (Rédaction initiale : 23 juin 2021 )

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : J. Jourdan-Marques, "L’arbitre, juge ex ante de la compliance ?", in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 317-334.

____

📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié

____

► Le résumé ci-dessous décrit un article qui fait suite à une intervention dans le colloque L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et la Faculté de Droit Lyon 3. Ce colloque a été conçu par Marie-Anne Frison-Roche et Jean-Christophe Roda, codirecteurs scientifiques, et s'est déroulé à Lyon le 23 juin 2021.

En raison de la très forte proximité du contenu de cet article avec un colloque qui s'était tenu précédemment, dans le même cycle de colloques, sur Compliance et Arbitrage, conçu par Marie-Anne Frison-Roche et Jean-Baptiste Racine et qui s'était déroulé à Paris le 31 mars 2021 à Paris, il a été décidé avec l'auteur et les différents responsables scientifiques des manifestations scientifiques concernés de publier l'article non pas dans le Titre I de l'ouvrage, consacré à L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance, mais dans le Titre III, consacré à Compliance et Arbitrage international.

____

► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : L'article débute par une longue introduction relative aux rapports généraux entre la Compliance et l'Arbitrage.

Puis l'auteur traite dans une première partie l'arbitrage en amont de la survenance du litige, visant les rapports de l'entreprise dans son organisation avec des autres entreprises pour son activités économiques, par exemple des agents commerciaux. L'auteur examine la façon dont l'arbitrage peut régler des difficultés qui surviennent entre eux, y compris lorsque celles-ci sont par ailleurs appréhendées par le Droit de la Compliance et les institutions en charge de celui-ci, notamment parce que des faits de corruption sont allégués et que le fait est allégué par le débiteur lui-même alors que le paiement n'est pas encore demandé. La question juridique est alors celle de savoir s'il existe un "litige" ou non.

Se situant plus encore en amont, l'auteur envisage l'adoption d'un programme de compliance dans lequel le recours à l'arbitrage serait inséré, pouvant alors être à l'origine d'une irresponsabilité pénale, telle que l'article L.122-4 du Code pénal la prévoit, une sentence arbitrale pouvant produire un tel effet si elle est reconnue dans l'ordre juridique.

La seconde partie de l'article envisage l'arbitrage en l'absence de pluralité de parties, ce à quoi pourrait correspondre les actes émis par l'Oversight Board de Facebook, cette sorte de juge n'étant pas saisi par des parties à un litige. Il pourrait être judicieux de qualifier ce mécanisme comme un arbitrage, même si cette qualification est difficile à retenir. En tout cas, si on le faisait en admettant qu'une volonté unilatérale fasse naître une mission juridictionnelle, il conviendrait que des garanties entourent une telle institutionnalisation. Elles peuvent passer par des organismes spécifiques en matière de compliance, en dehors ou au sein des institutions d'arbitrage existantes, lesquelles doivent alors devenir moteur en la matière. En outre, le choix des arbitres devrait sans doute passer par l'institution même pour que l'impartialité demeure incontestable et que le profit soit varié. La procédure aurait également vocation à être infléchie du fait de l'absence de véritable litige, justifiant l'aménagement du contradictoire (au sens étroit de celui-ci, lié au débat) notamment par l'intervention d'amicus curiae et pour éviter les fraudes par l'arbitrage et dans la procédure. En l'absence d'adversaire, l'office procédural de l'arbitre pourrait être reconsidéré : sans modifier les termes de la question, il serait adéquat qu'il ait davantage de faculté pour décider des mesures adéquates à prendre pour pallier le non-respect des exigences de compliance. Enfin la publicité paraît à l'auteur indispensable pour que l'arbitrage ne soit pas instrumentalisé par des parties, publicité qui pourrait concerner les débats et les pièces produits. Ces exigences certes très élevées donneraient en contrepartie une grande crédibilité à la sentence qui en résulte, justifiant la portée de celle-ci, et l'on pourrait songer à labelliser un tel résultat, label dont l'entreprise pourrait se prévaloir.

L'auteur en conclut que ces transformations finissent à s'éloigner tant de l'arbitrage qu'on jouxte la dénaturation, du fait notamment de l'absence de litige, mais cela permet aux entreprises d'externaliser la gestion de la responsabilité de plus en plus lourde engendrée par la Compliance en lui offrant l'assistance d'une autorité juridictionnelle, dès l'instant que les garanties procédurales en seraient renforcées.

________

2 février 2023

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : O. Douvreleur, "Compliance et juge du droit", in M.-A Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 465-471.

____

📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié

____

► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : La compliance entretient avec le juge, et plus encore avec le juge du droit, celui qui, par principe, ne connaît pas des faits qu’il laisse à l’appréciation souveraine des juges du fond – la Cour de cassation dans l’ordre judiciaire -, des rapports complexes. A première vue, la compliance est une technique internalisée dans les entreprises et la place qu'occupent les techniques de justice négociée appellent peu l'intervention du juge du droit.

Son rôle a pourtant vocation à se développer, notamment à propos du devoir de vigilance ou dans l'articulation entre les branches du droit lorsque la compliance rencontre le droit du travail, ou encore dans l'ajustement entre le droit américain et notre système juridique. La façon dont le principe de proportionnalité va prendre place dans le droit de la compliance est également un enjeu majeur pour le juge du droit.

________

2 février 2023

Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Régulations & Compliance", JoRC & Dalloz

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2023, 490 p.

____

► Présentation de l'ouvrage : Sanctions, contrôles, recours, deals : les juges et les avocats sont partout dans les mécanismes de Compliance, créant des situations inédites, parfois sans solution encore disponible. Alors même que la Compliance avait été conçue pour éviter le juge et produire de la sécurité en évitant le conflit. Cette juridictionnalisation est donc nouvelle. Obligeant les entreprises à poursuivre et à juger, rôle contraint, peut-être contre-nature. Conduisant à l’adaptation des principes majeurs de procédures, avec difficulté. Confrontant l’arbitrage à des perspectives inédites. Mettant au cœur le juge, dans des mécanismes pensés pour qu’il n’y figure pas. Comment en pratique agencer ces contraires et anticiper les solutions ? C’est le défi relevé par cet ouvrage.

____

📘 Parallèlement, un ouvrage en anglais, Compliance Jurisdictionalisation, est publié dans la collection éditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et les Éditions Bruylant.

____

📅 Cet ouvrage vient à la suite d'un cycle de colloques 2021 organisés par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et des Universités qui lui sont partenaires.

____

Ce volume s'insère dans la ligne des ouvrages qui dans cette collection sont consacrés à la Compliance.

📚 Lire les présentations des autres ouvrages de la Collection portant sur la Compliance :

- les ouvrages suivants :

🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕Le système probatoire de la compliance, 2025

🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕L'obligation de compliance, 2024

🕴️M.A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), 📕Compliance & droits de la défense. Enquête interne - CJIP - CRPC, 2023

- les ouvrages précédents :

🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕Les buts monumentaux de la Compliance, 2022

🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance, 2021

🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕Pour une Europe de la Compliance, 2019

🕴️N. Borga, 🕴️J.-Cl. Marin et 🕴️J-.Ch. Roda (dir.), 📕Compliance : Entreprise, Régulateur, Juge, 2018

🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕Régulation, Supervision, Compliance, 2017

🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕Internet, espace d'interrégulation, 2016

📚Consulter les autres titres de la collection.

___

► Présentation générale de l'ouvrage : Il y eut toujours des juges et des avocats en Droit de la Compliance, notamment parce que celui-ci est le prolongement du Droit de la Régulation dans lequel ils ont pleine place. Cela résulte du fait que les décisions qui sont prises au titre de la Compliance sont contestables en justice, y compris arbitrale, celles émises par l'entreprise, comme celles des Etats ou des Autorités, le juge devenant à son tour ce par quoi le Droit de la Compliance est effectif.

La nouveauté tient davantage dans le phénomène de la "juridictionnalisation", c'est-à-dire que le modèle juridictionnel pénètre tout le Droit de la Compliance, et pas seulement la part Ex Post que celui-ci comprend. Plus encore, il semble que cette juridictionnalisation influence la dimension pourtant non juridique de la Compliance. Ce mouvement a des effets qu'il faut mesurer et des causes qu'il faut comprendre. Des avantages et des inconvénients qu'il faut mettre en balance. Ne serait-ce que pour se former une opinion face à des entreprises devenues procureur et juge d'elles-mêmes et des autres ... : encourager cette "Juridictionnalisation de la Compliance", la combattre, l'infléchir peut-être ? En tout cas, la comprendre !

____

🏗️Construction générale de l'ouvrage

L'ouvrage s'ouvre sur une double Introduction. La première, en accès libre, consiste dans un résumé de l'ouvrage, la seconde, substantielle, porte sur la nécessité de conformité le Juge et l'Avocat pour que le Droit de la Compliance soit la caractéristique des États de Droit.

Le premier Titre est consacré à ce qui est spécifique au Droit de la Compliance : la transformation des entreprises en Procureur et Juge d'elles-mêmes, voire des autres.

Le deuxième Titre a pour objet d'étudier les interférences qui se développent entre le Droit processuel et les techniques de compliance.

Le troisième Titre mesure l'emprise des raisonnements et des exigences du Droit de la Compliance dans des modes de résolution des litiges où il n'était pas, sauf exception, présent, mais où il a un grand avenir : l'arbitrage.

Parce que procès et jugement sont indissociables, parce que techniques juridiques et Etat de Droit ne doivent pas l'être et que les techniques de Compliance pourraient paradoxalement être l'arme de leur dissociation, parce que le pouvoir de juger et les procédures qui l'entourent ne doivent pas être dissociés, parce que donc Compliance et Etat de Droit doivent être pensés et pratiqués ensuite, la montée en puissance de l'un devant être le signe de la montée en puissance de l'autre, et non le prix de l'affaiblissement de l'Etat de Droit, le quatrième Titre a pour objet le rôle du Juge dans la Compliance.

___

►Appréhender l'ouvrage en s'appuyant sur la présentation des articles :

DOUBLE INTRODUCTION

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Lignes de force de l'ouvrage La juridictionnalisation de la Compliance accès ligne au texte intégral

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Conforter le rôle du Juge et de l'Avocat pour imposer la Compliance comme caractéristique de l'État de Droit

I. L'ENTREPRISE INSTITUÉE PROCUREUR ET JUGE D'ELLE-MEME ET D'AUTRUI PAR LE DROIT DE LA COMPLIANCE

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le "jugeant-jugé". Articuler les mots et les choses face à l'éprouvant conflit d'intérêts

🕴️C. Granier, 📝Réflexions sur l'existence d'une jurisprudence des entreprises

🕴️L.-M. Augagneur,📝La juridictionnalisation de la réputation par les plateformes

🕴️A. Bruneau,📝L'entreprise juge d'elle-même : la fonction compliance dans la banque

🕴️Ch. Lapp, 📝La compliance dans l'entreprise : les statuts du process

🕴️J. Heymann, 📝La nature juridique de la "Cour suprême" de Facebook

🕴️D. Latour, D., 📝Les enquêtes internes au sein des entreprises

🕴️A. Bavitot, 📝Le façonnage de l'entreprise par les accords de justice pénale négociée

🕴️S. Merabet, 📝La vigilance, être juge et ne pas juger

II. LE DROIT PROCESSUEL À L'OEUVRE DANS LE DROIT DE LA COMPLIANCE

🕴️N. Cayrol,📝Des principes processuels en Droit de la Compliance

🕴️F. Ancel,📝Le principe processuel de compliance, un nouveau principe directeur du procès ?

🕴️B. Sillaman, 📝Secret professionnel et coopération : les leçons de procédure tirées de l’expérience américaine pour une application universelle

🕴️S. Scemla et 🕴️D. Paillot, 📝La difficile appréhension des droits de la défense par les autorités de contrôle en matière de compliance

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Ajuster par la nature des choses le Droit processuel au Droit de la Compliance

III. L'ARTICULATION DE LA COMPLIANCE ET DE L'ARBITRAGE INTERNATIONAL

🕴️J.-B. Racine, 📝Compliance et arbitrage. Essai de problématisation

🕴️E. Silva-Romero et 🕴️R. Legru, 📝Quelle place pour la Compliance dans l'arbitrage d'investissement ?

🕴️C. Kessedjian, 📝L'arbitrage au service de la lutte contre la violation des droits de la personne humaine par les entreprises

🕴️M. Audit,📝La position de l'arbitre en matière de compliance

🕴️J. Jourdan-Marques,📝 L’arbitre, juge ex ante de la compliance ?

🕴️E. Kleiman, 📝Les objectifs de la compliance confrontés aux acteurs de l’arbitrage

🕴️F.-X. Train, 📝Arbitrage et procédures parallèles exercées au titre de la compliance

🕴️Cl. Debourg, 📝La compliance au stade du contrôle des sentences arbitrales

IV. LE JUGE DANS LE DROIT DE LA COMPLIANCE

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le juge, l'obligation de compliance et l'entreprise. Le système probatoire de la Compliance

🕴️J. Morel-Maroger,📝La réception des normes de la compliance par les juges de l'Union européenne

🕴️S. Schiller, 📝Un juge unique en cas de manquement international à des obligations de compliance ?

🕴️O. Douvreleur,📝Compliance et juge du droit

🕴️F. Raynaud, 📝Le juge administratif et la compliance

🕴️E .Wennerström, 📝Quelques réflexions sur la Compliance et la Cour européenne des droits de l'Homme

________

Mise à jour : 2 février 2023 (Rédaction initiale : 31 mars 2021 )

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : F.-X. Train, "Arbitrage et procédures parallèles exercées au titre de la compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 355-368.

____

📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié

____

► Le résumé ci-dessous décrit un article qui fait suite à une intervention dans le colloque Compliance et Arbitrage, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et l'Université Panthéon-Assas (Paris II). Ce colloque a été conçu par Marie-Anne Frison-Roche et Jean-Baptiste Racine, codirecteurs scientifiques, et s'est déroulé à Paris II le 31 mars 2021.

Dans l'ouvrage, l'article sera publié dans le Titre III, consacré à : Compliance et Arbitrage international.

____

► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : L'article insiste tout d'abord sur le principe de l'autonomie de la procédure d'arbitrage internationale, par rapport à laquelle les procédures parallèles demeurent étanches, qu'elles soient pénales ou déclenchées au titre du Droit de la compliance. Dans la procédure arbitrale qui se déroule d'une façon autonome, les arbitres devant lesquels des faits par ailleurs évoqués dans ces procédures parallèles, notamment les faits de corruption, apparaissent devant eux comme des faits dont le caractère illicite est allégué et c'est à ce titre qu'ils peuvent et doivent les appréhender, en utilisant le standard de preuve qui est le faisceau d'indices.

Dans un second temps, l'article met en lumière les limites de l'autonomie de l'arbitrage international. Il peut s'agir de limites de fait car dans sa recherche des preuves, les red flags sont souvent des preuves trop peu consistantes pour asseoir une sentence, ce d'autant plus que celle-ci peut subir le contrôle par le juge de sa conformité à l'ordre public international, l'annulation par le juge pouvant s'appuyer sur des éléments extérieurs, voire ultérieurs à la procédure d'arbitrage. Il peut alors être sage pour les arbitres, qui n'y sont pas contraints, de suspendre leur procédure pour attendre les résultats des procédures parallèles entamées au titre de la Compliance, pour que les cours en soient harmonieux.

________

2 février 2023

Publications

🌐 suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2023, 490 p.

____

► Présentation de l'ouvrage : Sanctions, contrôles, recours, deals : les juges et les avocats sont partout dans les mécanismes de Compliance, créant des situations inédites, parfois sans solution encore disponible. Alors même que la Compliance avait été conçue pour éviter le juge et produire de la sécurité en évitant le conflit. Cette juridictionnalisation est donc nouvelle. Obligeant les entreprises à poursuivre et à juger, rôle contraint, peut-être contre-nature. Conduisant à l’adaptation des principes majeurs de procédures, avec difficulté. Confrontant l’arbitrage à des perspectives inédites. Mettant au cœur le juge, dans des mécanismes pensés pour qu’il n’y figure pas. Comment en pratique agencer ces contraires et anticiper les solutions ? C’est le défi relevé par cet ouvrage.

____

📘 Parallèlement, un ouvrage en anglais, Compliance Jurisdictionalisation, est publié dans la collection éditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et les Éditions Bruylant.

____

🧮Cet ouvrage vient à la suite d'un cycle de colloques 2021 organisés par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et des Universités qui lui sont partenaires.

____

📚Ce volume s'insère dans la ligne des ouvrages qui dans la collection "Régulations & Compliance" sont consacrés à la Compliance.

____

🏗️Construction générale de l'ouvrage

L'ouvrage s'ouvre sur une double Introduction. La première, en accès libre, consiste dans un résumé de l'ouvrage, la seconde, substantielle, porte sur la nécessité de conformité le Juge et l'Avocat pour que le Droit de la Compliance soit la caractéristique des États de Droit.

Le premier Titre est consacré à ce qui est spécifique au Droit de la Compliance : la transformation des entreprises en Procureur et Juge d'elles-mêmes, voire des autres.

Le deuxième Titre a pour objet d'étudier les interférences qui se développent entre le Droit processuel et les techniques de compliance.

Le troisième Titre mesure l'emprise des raisonnements et des exigences du Droit de la Compliance dans des modes de résolution des litiges où il n'était pas, sauf exception, présent, mais où il a un grand avenir : l'arbitrage.

Parce que procès et jugement sont indissociables, parce que techniques juridiques et État de Droit ne doivent pas l'être et que les techniques de Compliance pourraient paradoxalement être l'arme de leur dissociation, parce que le pouvoir de juger et les procédures qui l'entourent ne doivent pas être dissociés, parce que donc Compliance et Etat de Droit doivent être pensés et pratiqués ensuite, la montée en puissance de l'un devant être le signe de la montée en puissance de l'autre, et non le prix de l'affaiblissement de l'Etat de Droit, le quatrième Titre a pour objet le rôle du Juge dans la Compliance.

___

►Accès libre à l'article résumant l'ouvrage : cliquer ICI

____

►lire ci-dessous la table des matières avec un accès direct aux résumés de chaque contribution⤵️

________

2 février 2023

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : S. Schiller, "Un juge unique en cas de manquement international à des obligations de compliance ?, in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 453-464.

____

📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié

____

► Résumé de l'article (fait par l'auteure) : Vu le caractère très international des sujets appréhendés, des acteurs en cause et donc des contentieux en matière de la compliance, il est essentiel de savoir si une personne peut être mise en cause devant plusieurs juges, rattachés à des états différents ou même si elle peut être condamnée par plusieurs juridictions. La réponse est donnée par le principe non bis in idem qui fait l’objet d’une riche jurisprudence sur le fondement de l’article 4 du protocole n°7 de la CEDH, clairement inapplicable pour des juridictions émanant d’États différents.

Pour apprécier si des manquements à des obligations de compliance pourront faire l’objet de sanctions multiples dans des états différents, il conviendra de rechercher d’abord si des fondements textuels sont invocables.

A l’échelle européenne, l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux permet aujourd’hui d’invoquer le principe ne bis in idem. Applicable à tous les domaines de la compliance, il assure une protection très forte qui couvre non seulement les condamnations, mais également les poursuites. Tout comme ses effets, le champ d’application de l’article 50 est très large. Les procédures concernées sont celles qui ont une nature répressive, au-delà de celles prononcées par des juridictions pénales au sens strict, ce qui permet de couvrir les condamnations prononcées par une des nombreuses autorités de régulation compétentes en matière de compliance.

A l’échelle internationale, la situation est moins claire. Pourra être invoqué l’article 14-7 du Pacte international sur les droits civils et politiques à condition de surmonter plusieurs obstacles dont la décision du 2 novembre 1987 du Comité des droits de l’homme qui l’a restreint au cadre interne, c’est-à-dire à l’hypothèse d’une double condamnation par un même État.

Même si des fondements sont applicables, deux spécificités des situations de compliance risquent d’entraver leur application, les premières liées aux règles processuelles applicables en particulier les règles de compétence, et les secondes liées aux spécificités des situation.

L’application de la règle non bis in idem n’est formellement admise qu’en ce qui concerne la compétence universelle et les compétences personnelles, c’est-à-dire les compétences extraterritoriales, ce qui ne constitue qu’une partie des compétences. La Cour de cassation l’a confirmé dans le célèbre arrêt dit « Pétrole contre nourriture » du 14 mars 2018. Le refus de reconnaitre à ce principe un caractère universel, quelle que soit la règle de compétence en cause, prive les entreprises françaises d’un moyen de défense. En outre, la répression des atteintes aux règles de compliance se règle de plus en plus souvent par des mécanismes transactionnels. Ces derniers n’entreront pas toujours dans le champ d’application des règles européennes et internationales posant le principe non bis in idem, faute d’être parfois qualifiés de « jugement définitif » selon les termes de l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux et de l’article 14-7 du Pacte international sur les droits civils et politiques.

Les manquements commis en matière de compliance reposent souvent sur des actes multiples. En découle des prescriptions dont le point de départ est retardé au dernier évènement et une compétence juridictionnelle facilitée pour les juridictions françaises dès lors qu’un seul des faits constitutifs est constaté en France. En matière de compliance, le principe non bis in idem ne permet généralement donc pas de protéger les entreprises et n’empêche pas qu’elles soient attraites devant des juridictions de deux pays différents pour la même affaire. Il leur accorde néanmoins une autre protection en obligeant à tenir compte des décisions étrangères pour déterminer le montant de la peine. La sanction retenue contre Airbus SE dans la Convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) du 29 janvier 2020 en est une parfaite illustration.

________

Mise à jour : 2 février 2023 (Rédaction initiale : 23 juin 2021 )

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : L.-M. Augagneur, "La juridictionnalisation de la réputation par les plateformes", in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 97-113.

____

📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié

____

► Le résumé ci-dessous décrit un article qui fait suite à une intervention dans le colloque L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et la Faculté de Droit Lyon 3. Ce colloque a été conçu par Marie-Anne Frison-Roche et Jean-Christophe Roda, codirecteurs scientifiques, et s'est déroulé à Lyon le 23 juin 2021.

Dans l'ouvrage, l'article sera publié dans le Titre I, consacré à L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance.

____

► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : Les grandes plateformes se trouvent placées en arbitre de l’économie de la réputation (référencement, notoriété) dans laquelle elles agissent elles-mêmes. Malgré, le plus souvent, de faibles enjeux unitaires, la juridictionnalité de la réputation représente des enjeux agrégés importants. Les plateformes sont ainsi conduites à détecter et apprécier les manipulations de réputation (par les utilisateurs : SEO, faux avis, faux followers ; ou par les plateformes elles-mêmes comme l’a mis en lumière la décision Google Shopping rendue par la Commission Européenne en 2017) qui sont mises en œuvre à grande échelle avec des outils algorithmiques.

L’identification et le traitement des manipulations n’est elle-même possible qu’au moyen d’outils d’intelligence artificielle. Google procède ainsi à un mécanisme de déclassement automatisé des sites ne suivant pas ses lignes directrices, avec une possibilité de faire une demande de réexamen par une procédure très sommaire entièrement menée par un algorithme. De son côté, Tripadvisor utilise un algorithme de détection des faux avis à partir d’une « modélisation de la fraude pour relever des constantes électroniques indétectables par l’œil humain ». Elle ne procède à une enquête humaine que dans des cas limités.

Cette juridictionnalité de la réputation présente peu de caractères communs avec celle définie par la jurisprudence de la Cour de Justice (origine légale, procédure contradictoire, indépendance, application des règles de droit). Elle se caractérise, d’une part, par l’absence de transparence des règles et même d’existence des règles énoncées sous forme prédicative et appliquées par raisonnement déductif. S’y substitue un modèle inductif probabiliste par l’identification de comportements anormaux par rapport à des centroïdes. Cette approche pose bien sûr la problématique des biais statistiques. Plus fondamentalement, elle traduit une transition de la Rule of Law, non pas tant vers Code is Law (Laurence Lessig), mais à Data is Law, c’est-à-dire à une gouvernance des nombres (plutôt que “par” les nombres). Elle revient en outre à une forme de juridictionnalité collective puisque la sanction provient d’une appréhension computationnelle des phénomènes de la multitude et non d’une appréciation individuelle. Enfin, elle apparaît particulièrement consubstantielle à la compliance puisqu’elle repose sur une démarche téléologique (la recherche d’une finalité plutôt que l’application de principes).

D’autre part, cette juridictionnalité se caractérise par la coopération homme-machine, que ce soit dans la prise de décision (ce qui pose le problème du biais d’automaticité) et dans la procédure contradictoire (ce qui pose notamment les problèmes de la discussion avec machine et de l’explicabilité de la réponse machine).

Jusqu’ici, l’encadrement de ces processus repose essentiellement sur les mécanismes de transparence, d’une exigence contradictoire limitée et de l’accessibilité de voies de recours. La Loi pour une République Numérique, le Règlement Platform-to-Business et la Directive Omnibus) ont ainsi posé des exigences sur les critères de classement sur les plateformes. La directive Omnibus exige par ailleurs que les professionnels garantissent que les avis émanent de consommateurs par des mesures raisonnables et proportionnées. Quant au projet de Digital Services Act, il prévoit d’instaurer une transparence sur les règles, procédures et algorithmes de modération de contenus. Mais cette transparence est souvent en trompe-l’œil. De la même façon, les exigences d’une intervention humaine suffisante et du contradictoire apparaissent très limités dans le projet de texte.

Les formes les plus efficientes de cette juridictionnalité ressortent en définitive du rôle joué par les tiers dans une forme de résolution de litiges participative. Ainsi, par exemple, FakeSpot détecte les faux avis Tripadvisor, Sistrix établit un indice de ranking qui a permis d’établir les manipulations de l’algorithme de Google dans l’affaire Google Shopping en détectant les artefacts en fonction des modifications de l’algorithme. D’ailleurs, le projet de Digital Services Act envisage de reconnaître un statut spécifique aux signaleurs de confiance (trusted flaggers) qui identifient des contenus illégaux sur les plateformes.

Cette configuration juridictionnelle singulière (plateforme juge et partie, situations massives, systèmes algorithmiques de traitement des manipulations) amène ainsi à reconsidérer la grammaire du processus juridictionnel et de ses caractères. Si le droit est un langage, elle en offre une nouvelle forme grammaticale qui serait celle de la voie moyenne (mésotès) décrite par Benevéniste. Entre la voie active et la voie passive, se trouve une voie dans laquelle le sujet effectue une action où il s’inclut lui-même. Or c’est bien le propre de cette juridictionnalité de la compliance que de poser des lois en s’y incluant soi-même (nomos tithestai). A cet égard, l’irruption de l’intelligence artificielle dans ce traitement juridictionnel témoigne incontestablement du renouvellement du langage du droit.

________

2 février 2023

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : Ch. Beaucillon, « Sanctions internationales, coercition économique et souveraineté», Revue Droits, PUF, 2023/1, n°77, pp.183-196.

____

🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

________

2 février 2023

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : A. Linden, "Motivation et publicité des décisions de la formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) dans une perspective de compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 235-239.

____

📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel l'article est publié

____

► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : En cas de manquement aux règles en matière de protection des données à caractère personnel, la formation restreinte de la CNIL prononce des amendes, des injonctions de "mise en conformité" ou des rappels à l'ordre. Elle peut ordonner la publication de ces mesures, qui peuvent être contestées devant le Conseil d'État.

Il est essentiel que ces décisions soient motivées, non seulement pour respect ce principe de droit mais encore concrètement pour que le public concerné, étant très hétérogène, les comprenne, le rôle pédagogique de la CNIL trouvant aussi à s'appliquer.

Le principe de publicité est manié avec nuance, les responsables de traitement demandant souvent le huit-clos et très peu de public assistant à l'audience. A l'inverse la publicité des décisions est en elle-même une sanction. La publication peut d'ailleurs n'être pas totale ou peut n'avoir qu'un temps, l'anonymisation permettant souvent l'équilibre entre pédagogie nécessaire et préservation des intérêts, la CNIL prenant grande attention aux modalités mêmes de la publication, même si elle ne peut pas maîtriser la circulation et l'usage médiatique qui en est ensuite fait.

_________

2 février 2023

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : J. Morel-Maroger, "La réception des normes de la compliance par les juges de l’Union européenne", in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 443-452.

____

📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié

____

► Résumé de l'article (fait par l'auteure) : Destinée à poursuivre la réalisation d’objectifs d’intérêt général – ou de buts monumentaux - les normes de compliance ont en principe pour objet de modifier et orienter les comportements des opérateurs économiques. Pour parvenir à la réalisation de ces objectifs, la compliance utilise toute la variété de la gamme de la normativité. Quel est et doit être le rôle des juges de l’Union européenne face au développement des normes de compliance ? Comme en droit interne, la juridicité même des normes de compliance élaborées par les autorités de régulation est contestée.

Il conviendra d’analyser dans un premier temps quel contrôle opèrent les juges de l’Union européenne à leur égard, la question se posant ici essentiellement pour les règles de droit souple dont la contestation peut être envisagée par deux voies : par le biais d’un recours en annulation, et par voie d’exception par le biais d’un recours préjudiciel.

Mais au-delà du contrôle de la légalité des normes de compliance exercé par les juges européens, ceux-ci contribuent aussi à leur application. L’efficacité de la compliance repose avant tout sur l’adhésion de ses destinataires, les opérateurs économiques étant sans aucun doute les premiers acteurs de son succès. Mais les juges de l’Union européenne, compétents pour trancher les litiges relatifs à l’application du droit de l’Union européenne entre les États membres, les institutions européennes et les requérants individuels, peuvent être amenés dans le cadre des recours dont ils sont saisis à assurer l’effectivité des normes européennes de compliance et à les interpréter.

________

2 février 2023

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : A. Bruneau, "L'entreprise juge d'elle-même : la fonction compliance dans la banque", in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 115-131.

____

📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié

____

► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : Tout d’abord il faut rappeler que la fonction compliance est née au sein de la finance, et qu’en se structurant, elle a évolué pour accompagner le passage du droit de la régulation au droit de la compliance. Par le biais de ces mutations, la compliance est passée d’une fonction contrôlante ex-post à une fonction contraignante ex-ante. La crise du LIBOR illustre imparfaitement la primauté de cette transition. L’évolution de ce rôle est illustrée par des exemples concrets.

Dans un premier temps, est étudiée la gestion du risque de réputation élément fondamental de l’entreprise procureur et juge d’elle-même. Le risque de réputation est un élément non négligeable pour un établissement financier, car celui-ci peut engendrer des conséquences négatives sur sa capitalisation, voire culminer en crise systémique. L’évitement de la crise financière de grande ampleur s’inscrit également dans les buts monumentaux de la compliance.

Afin d’éviter des scénarios complexes et inopportuns, le droit de la compliance intervient le plus en amont possible et identifie les sujets susceptibles d’impacter la réputation. La réglementation impose la mise en place de certains dispositifs ex ante. La loi Sapin 2 exige la mise en place d’outils qui concernent l’ensemble des entreprises (et non pas seulement les banques). En effet, au-delà du risque de réputation, il est essentiel de considérer le risque de corruption. La considération du risque de réputation peut justifier le refus d’exécuter certaines opérations. Dans cette optique la compliance doit évaluer les potentielles conséquences de l’entrée en relation avec un nouveau client en amont, pour parfois décliner la prestation de services. Ainsi la fonction compliance juge de façon unilatérale la relation en vue de gérer son risque de réputation.

En second lieu, le mécanisme de sanction interne institué par le droit de la compliance est également abordé, notamment les sanctions internes adoptées par la compliance dans un établissement financier. La compliance peut agir en tant que procureur via des comités conduite mis en place au sein des métiers. En outre, la compliance peut déterminer et appliquer des sanctions à l’encontre des collaborateurs. De la sorte, on constate un double rôle de procureur et juge pour la fonction compliance dans le cadre d’un dispositif extraordinaire du droit commun.

Enfin, l’analyse traite du cas du jugeant-jugé : à la suite d’une décision de la banque, le régulateur peut prendre une position d’autant plus stricte en estimant que la banque applique mal ses lignes directrices. Ainsi, le droit de la compliance qui s’installe au sein de l’entreprise bancaire, se retrouve lui-même sous le jugement de son propre régulateur. L’entreprise se retrouve jugée et est amenée à être procureur et juge d’elle-même, mais aussi de ses clients.

__________

12 janvier 2023

Base Documentaire : 05. CJCE - CJUE

Référence complète : CJUE, 1ière ch., 12 janv. 2023, RW c. Österreichische Post AG, C-154/21.

____

_____

Fiche de l'arrêt : Dans un contentieux entre un particulier et une entreprise postale (RW c. Österreichische Post AG, la Cour suprême de l'Autriche a décidé le 18 février 2021 de saisir la CJUE d'une question préjudicielle sur le sens à donner au "droit d'accès de la personne concernée à ses données" (article 15 RGPD) : jusqu'où doivent aller les informations à lui communiquer sur les destinataires ou catégories de destinataires auxquelles ces informations sont communiquées par celui qui recueille ces informations.

considérant les observations présentées :

– pour RW, par Me R. Haupt, Rechtsanwalt,

– pour Österreichische Post AG, par Me R. Marko, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement autrichien, par MM. G. Kunnert, A. Posch et par Mme J. Schmoll, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme M. Russo, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement letton, par Mmes J. Davidoviča, I. Hūna et K. Pommere, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement roumain, par Mmes L.-E. Baţagoi, E. Gane et A. Wellman, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement suédois, par Mme H. Eklinder, M. J. Lundberg, Mmes C. Meyer-Seitz, A. M. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, Mmes R. Shahsavan Eriksson, H. Shev et M. O. Simonsson, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. F. Erlbacher et H. Kranenborg, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 juin 2022,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1) (ci-après le « RGPD »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant RW à Österreichische Post AG (ci-après l’« Österreichische Post ») au sujet d’une demande d’accès à des données à caractère personnel en vertu de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du RGPD.

Le cadre juridique

3 Les considérants 4, 9, 10, 39, 63 et 74 du RGPD sont libellés comme suit :

« (4) [...] Le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu ; il doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité. [...]

[...]

(9) Si elle demeure satisfaisante en ce qui concerne ses objectifs et ses principes, la directive 95/46/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO 1995, L 281, p. 31),] n’a pas permis d’éviter une fragmentation de la mise en œuvre de la protection des données dans l’Union [européenne], une insécurité juridique ou le sentiment, largement répandu dans le public, que des risques importants pour la protection des personnes physiques subsistent, en particulier en ce qui concerne l’environnement en ligne. Les différences dans le niveau de protection des droits et libertés des personnes physiques, en particulier le droit à la protection des données à caractère personnel, à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans les États membres peuvent empêcher le libre flux de ces données dans l’ensemble de l’Union. Ces différences peuvent dès lors constituer un obstacle à l’exercice des activités économiques au niveau de l’Union, fausser la concurrence et empêcher les autorités de s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union. Ces différences dans le niveau de protection résultent de l’existence de divergences dans la mise en œuvre et l’application de la directive 95/46/CE.

(10) Afin d’assurer un niveau cohérent et élevé de protection des personnes physiques et de lever les obstacles aux flux de données à caractère personnel au sein de l’Union, le niveau de protection des droits et des libertés des personnes physiques à l’égard du traitement de ces données devrait être équivalent dans tous les États membres. [...]

[...]

(39) Tout traitement de données à caractère personnel devrait être licite et loyal. Le fait que des données à caractère personnel concernant des personnes physiques sont collectées, utilisées, consultées ou traitées d’une autre manière et la mesure dans laquelle ces données sont ou seront traitées devraient être transparents à l’égard des personnes physiques concernées. Le principe de transparence exige que toute information et communication relatives au traitement de ces données à caractère personnel soient aisément accessibles, faciles à comprendre, et formulées en des termes clairs et simples. [...]

[...]

(63) Une personne concernée devrait avoir le droit d’accéder aux données à caractère personnel qui ont été collectées à son sujet et d’exercer ce droit facilement et à des intervalles raisonnables, afin de prendre connaissance du traitement et d’en vérifier la licéité. [...] En conséquence, toute personne concernée devrait avoir le droit de connaître et de se faire communiquer, en particulier, les finalités du traitement des données à caractère personnel, si possible la durée du traitement de ces données à caractère personnel, l’identité des destinataires de ces données à caractère personnel, la logique qui sous-tend leur éventuel traitement automatisé et les conséquences que ce traitement pourrait avoir, au moins en cas de profilage. [...] Ce droit ne devrait pas porter atteinte aux droits ou libertés d’autrui, y compris au secret des affaires ou à la propriété intellectuelle, notamment au droit d’auteur protégeant le logiciel. Cependant, ces considérations ne devraient pas aboutir à refuser toute communication d’informations à la personne concernée. [...]

[...]

(74) Il y a lieu d’instaurer la responsabilité du responsable du traitement pour tout traitement de données à caractère personnel qu’il effectue lui-même ou qui est réalisé pour son compte. Il importe, en particulier, que le responsable du traitement soit tenu de mettre en œuvre des mesures appropriées et effectives et soit à même de démontrer la conformité des activités de traitement avec le présent règlement, y compris l’efficacité des mesures. Ces mesures devraient tenir compte de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que du risque que celui-ci présente pour les droits et libertés des personnes physiques. »

4 L’article 1er du RGPD, intitulé « Objet et objectifs », dispose, à son paragraphe 2 :

« Le présent règlement protège les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, et en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel. »

5 L’article 5 du RGPD, intitulé « Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel », prévoit :

« 1. Les données à caractère personnel doivent être :

a) traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée (licéité, loyauté, transparence) ;

[...]

2. Le responsable du traitement est responsable du respect du paragraphe 1 et est en mesure de démontrer que celui-ci est respecté (responsabilité). »

6 L’article 12 du RGPD, intitulé « Transparence des informations et des communications et modalités de l’exercice des droits de la personne concernée », énonce :

« 1. Le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour fournir toute information visée aux articles 13 et 14 ainsi que pour procéder à toute communication au titre des articles 15 à 22 et de l’article 34 en ce qui concerne le traitement à la personne concernée d’une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, en particulier pour toute information destinée spécifiquement à un enfant. Les informations sont fournies par écrit ou par d’autres moyens y compris, lorsque c’est approprié, par voie électronique. Lorsque la personne concernée en fait la demande, les informations peuvent être fournies oralement, à condition que l’identité de la personne concernée soit démontrée par d’autres moyens.

2. Le responsable du traitement facilite l’exercice des droits conférés à la personne concernée au titre des articles 15 à 22. Dans les cas visés à l’article 11, paragraphe 2, le responsable du traitement ne refuse pas de donner suite à la demande de la personne concernée d’exercer les droits que lui confèrent les articles 15 à 22, à moins que le responsable du traitement ne démontre qu’il n’est pas en mesure d’identifier la personne concernée.

[...]

5. Aucun paiement n’est exigé pour fournir les informations au titre des articles 13 et 14 et pour procéder à toute communication et prendre toute mesure au titre des articles 15 à 22 et de l’article 34. Lorsque les demandes d’une personne concernée sont manifestement infondées ou excessives, notamment en raison de leur caractère répétitif, le responsable du traitement peut :

a) exiger le paiement de frais raisonnables qui tiennent compte des coûts administratifs supportés pour fournir les informations, procéder aux communications ou prendre les mesures demandées ; ou

b) refuser de donner suite à ces demandes.

Il incombe au responsable du traitement de démontrer le caractère manifestement infondé ou excessif de la demande.

[...] »

7 L’article 13 du RGPD, intitulé « Informations à fournir lorsque des données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Lorsque des données à caractère personnel relatives à une personne concernée sont collectées auprès de cette personne, le responsable du traitement lui fournit, au moment où les données en question sont obtenues, toutes les informations suivantes :

[...]

e) les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel, s’ils existent ; [...]

[...] »

8 L’article 14 du RGPD, intitulé « Informations à fournir lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée », dispose, à son paragraphe 1 :

« Lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement fournit à celle-ci toutes les informations suivantes :

[...]

e) le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel ;

[...] »

9 Aux termes de l’article 15 du RGPD, intitulé « Droit d’accès de la personne concernée » :

« 1. La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, l’accès auxdites données à caractère personnel ainsi que les informations suivantes :

a) les finalités du traitement ;

b) les catégories de données à caractère personnel concernées ;

c) les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées, en particulier les destinataires qui sont établis dans des pays tiers ou les organisations internationales ;

d) lorsque cela est possible, la durée de conservation des données à caractère personnel envisagée ou, lorsque ce n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ;

e) l’existence du droit de demander au responsable du traitement la rectification ou l’effacement de données à caractère personnel, ou une limitation du traitement des données à caractère personnel relatives à la personne concernée, ou du droit de s’opposer à ce traitement ;

f) le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle ;

g) lorsque les données à caractère personnel ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, toute information disponible quant à leur source ;

h) l’existence d’une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l’article 22, paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l’importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée.

2. Lorsque les données à caractère personnel sont transférées vers un pays tiers ou à une organisation internationale, la personne concernée a le droit d’être informée des garanties appropriées, en vertu de l’article 46, en ce qui concerne ce transfert.

3. Le responsable du traitement fournit une copie des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement. Le responsable du traitement peut exiger le paiement de frais raisonnables basés sur les coûts administratifs pour toute copie supplémentaire demandée par la personne concernée. Lorsque la personne concernée présente sa demande par voie électronique, les informations sont fournies sous une forme électronique d’usage courant, à moins que la personne concernée ne demande qu’il en soit autrement.

4. Le droit d’obtenir une copie visée au paragraphe 3 ne porte pas atteinte aux droits et libertés d’autrui. »

10 L’article 16 du RGPD, intitulé « Droit de rectification », dispose :

« La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes. Compte tenu des finalités du traitement, la personne concernée a le droit d’obtenir que les données à caractère personnel incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire. »

11 Aux termes de l’article 17 du RGPD, intitulé « Droit à l’effacement (« droit à l’oubli ») » :

« 1. La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais, lorsque l’un des motifs suivants s’applique :

a) les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière ;

b) la personne concernée retire le consentement sur lequel est fondé le traitement, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a), ou à l’article 9, paragraphe 2, point a), et il n’existe pas d’autre fondement juridique au traitement ;

c) la personne concernée s’oppose au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 1, et il n’existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement, ou la personne concernée s’oppose au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 2 ;

d) les données à caractère personnel ont fait l’objet d’un traitement illicite ;

e) les données à caractère personnel doivent être effacées pour respecter une obligation légale qui est prévue par le droit de l’Union ou par le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis ;

f) les données à caractère personnel ont été collectées dans le cadre de l’offre de services de la société de l’information visée à l’article 8, paragraphe 1.

2. Lorsqu’il a rendu publiques les données à caractère personnel et qu’il est tenu de les effacer en vertu du paragraphe 1, le responsable du traitement, compte tenu des technologies disponibles et des coûts de mise en œuvre, prend des mesures raisonnables, y compris d’ordre technique, pour informer les responsables du traitement qui traitent ces données à caractère personnel que la personne concernée a demandé l’effacement par ces responsables du traitement de tout lien vers ces données à caractère personnel, ou de toute copie ou reproduction de celles-ci.

[...] »

12 L’article 18 du RGPD, intitulé « Droit à la limitation du traitement », dispose, à son paragraphe 1 :

« La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la limitation du traitement lorsque l’un des éléments suivants s’applique :

a) l’exactitude des données à caractère personnel est contestée par la personne concernée, pendant une durée permettant au responsable du traitement de vérifier l’exactitude des données à caractère personnel ;

b) le traitement est illicite et la personne concernée s’oppose à leur effacement et exige à la place la limitation de leur utilisation ;

c) le responsable du traitement n’a plus besoin des données à caractère personnel aux fins du traitement mais celles-ci sont encore nécessaires à la personne concernée pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice ;

d) la personne concernée s’est opposée au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 1, pendant la vérification portant sur le point de savoir si les motifs légitimes poursuivis par le responsable du traitement prévalent sur ceux de la personne concernée.

[...] »

13 L’article 19 du RGPD est ainsi libellé :

« Le responsable du traitement notifie à chaque destinataire auquel les données à caractère personnel ont été communiquées toute rectification ou tout effacement de données à caractère personnel ou toute limitation du traitement effectué conformément à l’article 16, à l’article 17, paragraphe 1, et à l’article 18, à moins qu’une telle communication [ne] se révèle impossible ou [n’]exige des efforts disproportionnés. Le responsable du traitement fournit à la personne concernée des informations sur ces destinataires si celle-ci en fait la demande. »

14 Selon l’article 21 du RGPD, intitulé « Droit d’opposition » :

« 1. La personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel la concernant fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point e) ou f), y compris un profilage fondé sur ces dispositions. Le responsable du traitement ne traite plus les données à caractère personnel, à moins qu’il ne démontre qu’il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice.

2. Lorsque les données à caractère personnel sont traitées à des fins de prospection, la personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment au traitement des données à caractère personnel la concernant à de telles fins de prospection, y compris au profilage dans la mesure où il est lié à une telle prospection.

3. Lorsque la personne concernée s’oppose au traitement à des fins de prospection, les données à caractère personnel ne sont plus traitées à ces fins.

4. Au plus tard au moment de la première communication avec la personne concernée, le droit visé aux paragraphes 1 et 2 est explicitement porté à l’attention de la personne concernée et est présenté clairement et séparément de toute autre information.

5. Dans le cadre de l’utilisation de services de la société de l’information, et nonobstant la directive 2002/58/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO 2002, L 201, p. 37)], la personne concernée peut exercer son droit d’opposition à l’aide de procédés automatisés utilisant des spécifications techniques.

6. Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques en application de l’article 89, paragraphe 1, la personne concernée a le droit de s’opposer, pour des raisons tenant à sa situation particulière, au traitement de données à caractère personnel la concernant, à moins que le traitement ne soit nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public. »

15 L’article 79 du RGPD, intitulé « Droit à un recours juridictionnel effectif contre un responsable du traitement ou un sous-traitant », énonce, à son paragraphe 1 :

« Sans préjudice de tout recours administratif ou extrajudiciaire qui lui est ouvert, y compris le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle au titre de l’article 77, chaque personne concernée a droit à un recours juridictionnel effectif si elle considère que les droits que lui confère le présent règlement ont été violés du fait d’un traitement de ses données à caractère personnel effectué en violation du présent règlement. »

16 L’article 82 du RGPD, intitulé « Droit à réparation et responsabilité » prévoit, à son paragraphe 1 :

« Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du présent règlement a le droit d’obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

17 Le 15 janvier 2019, RW s’est adressé à l’Österreichische Post afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 15 du RGPD, l’accès aux données à caractère personnel le concernant conservées ou ayant été conservées dans le passé par celle-ci et, en cas de communication des données à des tiers, l’identité de ces destinataires.

18 En réponse à cette demande, l’Österreichische Post s’est limitée à indiquer qu’elle utilise des données, dans la mesure autorisée par le droit, dans le cadre de son activité d’éditeur d’annuaires téléphoniques et qu’elle propose ces données à caractère personnel à des partenaires commerciaux à des fins de marketing. Au demeurant, elle a renvoyé à un site Internet pour plus d’informations et concernant d’autres fins de traitement des données. Elle n’a pas communiqué à RW l’identité des destinataires concrets des données.

19 RW a assigné l’Österreichische Post devant les juridictions autrichiennes en demandant qu’il soit fait injonction à cette dernière de lui fournir, notamment, l’identité du ou des destinataires de ses données à caractère personnel ainsi communiquées.

20 Au cours de la procédure judiciaire ainsi engagée, l’Österreichische Post a informé RW que ses données à caractère personnel avaient été traitées à des fins de marketing et transmises à des clients, parmi lesquels des annonceurs dans le secteur de la vente par correspondance et le commerce physique, des entreprises informatiques, des éditeurs d’adresses et des associations telles que des organisations caritatives, des organisations non gouvernementales (ONG) ou des partis politiques.

21 Les juridictions de première instance et d’appel ont débouté RW de son recours au motif que l’article 15, paragraphe 1, sous c), du RGPD, en ce qu’il se réfère aux « destinataires ou catégories de destinataires », accorderait au responsable du traitement la possibilité d’indiquer seulement à la personne concernée les catégories de destinataires, sans devoir désigner nommément les destinataires concrets auxquels les données à caractère personnel sont transmises.

22 RW a introduit un pourvoi en Revision auprès de l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), la juridiction de renvoi.

23 Cette juridiction s’interroge sur l’interprétation de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du RGPD, dans la mesure où le libellé de cette disposition ne permettrait pas clairement de savoir si celle-ci accorde à la personne concernée le droit d’avoir accès aux informations relatives aux destinataires concrets des données communiquées ou si le responsable du traitement dispose d’un choix discrétionnaire quant à la manière dont il entend donner suite à une demande d’accès à l’information sur les destinataires.

24 Ladite juridiction fait toutefois observer que la ratio legis de ladite disposition plaiderait plutôt en faveur de l’interprétation selon laquelle c’est la personne concernée qui a le choix de demander des informations relatives aux catégories de destinataires ou aux destinataires concrets de ses données à caractère personnel. Selon elle, toute interprétation contraire porterait gravement atteinte à l’effectivité des voies de recours dont dispose la personne concernée pour protéger ses données. En effet, dans le cas où les responsables disposeraient du choix d’indiquer aux personnes concernées les destinataires concrets ou seulement les catégories de destinataires, il serait à craindre que, en pratique, quasiment aucun d’entre eux ne fournira les informations relatives aux destinataires concrets.

25 En outre, contrairement à l’article 13, paragraphe 1, sous e), et à l’article 14, paragraphe 1, sous e), du RGPD, qui prévoient une obligation pour le responsable du traitement de fournir les informations qu’ils visent, l’article 15, paragraphe 1, de ce règlement mettrait l’accent sur la portée du droit d’accès de la personne concernée, ce qui tendrait également à indiquer, selon la juridiction de renvoi, que la personne concernée a le droit de choisir entre demander des informations sur les destinataires concrets ou sur les catégories de destinataires.

26 Enfin, la juridiction de renvoi ajoute que le droit d’accès prévu à l’article 15, paragraphe 1, du RGPD porte non pas uniquement sur les données à caractère personnel actuellement traitées mais également sur l’ensemble des données traitées dans le passé. À cet égard, elle précise que les considérations figurant dans l’arrêt du 7 mai 2009, Rijkeboer (C‑553/07, EU:C:2009:293), fondées sur la finalité du droit d’accès prévu par la directive 95/46, peuvent être transposées au droit d’accès visé à l’article 15 du RGPD, et cela d’autant plus qu’il peut être déduit des considérants 9 et 10 de celui-ci que le législateur de l’Union n’a pas entendu réduire le niveau de protection par rapport à cette directive.

27 Dans ces circonstances, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 15, paragraphe 1, sous c), du [RGPD] doit-il être interprété en ce sens que le droit d’accès est limité à l’information sur les catégories de destinataires si les destinataires concrets ne sont pas encore connus lorsque les communications sont envisagées, mais qu’il doit impérativement s’étendre également à l’information sur les destinataires de ces informations lorsque des données ont déjà été communiquées ? »

Sur la question préjudicielle

28 Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 15, paragraphe 1, sous c), du RGPD doit être interprété en ce sens que le droit d’accès de la personne concernée aux données à caractère personnel la concernant, prévu par cette disposition, implique, lorsque ces données ont été ou seront communiquées à des destinataires, l’obligation pour le responsable du traitement de fournir à cette personne l’identité concrète de ces destinataires.

29 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union requiert de tenir compte non seulement de ses termes, mais également du contexte dans lequel elle s’inscrit ainsi que des objectifs et de la finalité que poursuit l’acte dont elle fait partie (arrêt du 15 mars 2022, Autorité des marchés financiers, C‑302/20, EU:C:2022:190, point 63). En outre, lorsqu’une disposition du droit de l’Union est susceptible de faire l’objet de plusieurs interprétations, il convient de privilégier celle qui est de nature à sauvegarder son effet utile (arrêt du 7 mars 2018, Cristal Union, C‑31/17, EU:C:2018:168, point 41 et jurisprudence citée).

30 S’agissant, tout d’abord, du libellé de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du RGPD, il convient de rappeler que cette disposition énonce que la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, l’accès auxdites données à caractère personnel ainsi que les informations relatives aux destinataires ou catégories de destinataires auxquels ces données à caractère personnel ont été ou seront communiquées.

31 À cet égard, il y a lieu de relever que les termes « destinataires » et « catégories de destinataires » figurant dans cette disposition sont utilisés successivement, sans qu’il soit possible de déduire un ordre de priorité entre l’un et l’autre.

32 Ainsi, force est de constater que le libellé de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du RGPD ne permet pas de déterminer, de manière univoque, si la personne concernée aurait le droit d’être informée, lorsque les données à caractère personnel la concernant ont été ou seront communiquées, de l’identité concrète des destinataires de celles-ci.

33 Ensuite, en ce qui concerne le contexte dans lequel s’inscrit l’article 15, paragraphe 1, sous c), du RGPD, il importe de rappeler, en premier lieu, que le considérant 63 de ce règlement prévoit que la personne concernée doit avoir le droit de connaître et de se faire communiquer, en particulier, l’identité des destinataires de ces données à caractère personnel et ne précise pas que ce droit pourrait être limité aux seules catégories de destinataires, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 23 de ses conclusions.

34 En deuxième lieu, il convient également de rappeler que, pour respecter le droit d’accès, tout traitement de données des personnes physiques à caractère personnel doit être conforme aux principes énoncés à l’article 5 du RGPD (voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 2019, Deutsche Post, C-496/17, EU:C:2019:26, point 57).