Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : E. Maclouf, "Entités industrielles et Obligation de compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître

____

📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

____

► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'article prend le sujet sous l'angle des sciences de gestion et entreprend de résoudre le paradoxe d'organisations industrielles qui expriment l'ambition d'un progrès au bénéfice des personnes, ambition humaniste qui est contredite par les effets produits par cette industrialisation même qui sont dommageable à cette même humanité. L'Obligation de Compliance en ce qu'elle est fondée sur les Buts Monumentaux et s'ancre dans les organisations industrielles tente de résoudre ce paradoxe.

La science des organisations humaines vise à allouer le plus efficacement les ressources rares de la nature en faisant coopérer les individus, cette ingénierie produisant des destructions naturelles, industrielles et sociales plus ou moins anticipées. L'Obligation de Compliance porte l'espoir de mieux les prévenir (But monumental négatif) et les gérer, voire d'améliorer la vie des personnes (But monumental positif) en dépassant les disciplines traditionnelles et en se développant en Ex Ante. Mais les organisations industrielles peuvent aussi récuser le poids des contraintes ainsi engendrées sur elles, et parvenir à l'inverse à une dérégulation. Le débat est actuellement ouvert.

En effet, les entreprises en passant de la logique mécanique de conformité à la logique dynamique de l'Obligation de Compliance se trouvent en incertitude systémique et doivent décider de la stratégie à mettre en oeuvre, entraînant une managérialisation du Droit et autant de nouvelles décisions à prendre. La notion de "projet" revient alors au centre de la régulation des organisations industrielles, plus précisément celle de "projet humaniste" portée par l'Obligation de Compliance, dans de nouvelles configurations où chacun prend sa part dans la chaine de valeur.

L'auteur puise dans les travaux de Raymond Aron et dans le rapport Rueff-Armand pour montrer que le développement de l'organisation industrielle comme mode dominant d’agencement des activités humaines – fondé sur le calcul économique – portait un projet humaniste politiquement élaboré mais que sa réalisation était dès l’origine identifiée comme incertaine par ses auteurs. L’Obligation de Compliance émerge aujourd’hui comme une réponse nécessaire, la régulation des activités industrielles au service d’un progrès humain ne pouvant venir de la seule somme des actions individuelles (salariés, consommateurs, investisseurs), ni des forces stratégiques présentes dans l’environnement stratégique, ni des entités elles-mêmes.

En passant en revue les trente-deux propositions faites par MM. Gauvin et Marleix dans leur rapport d’évaluation, l'auteur montre l’Obligation de Compliance tend à évoluer vers des formes d’ingénieries managériales pour incarner réellement le projet humaniste dans notre contexte industriel. Elle crée des entités capables, au service de l'intérêt général, d’entrer en relation stratégique avec les entités industrielles et de négocier des Obligations qui permettraient d’introduire enfin le projet humaniste dans leur agenda stratégique : la loi dite "Sapin 2" en est un parfait exemple, incitant aux réponses stratégiques adéquates des organisations industrielles, qui ont modifié leurs procédures managériales, pour intégrer de nouveaux projets stratégiques et y impliquer les parties prenantes.

Cependant, parce que l'Obligation de Compliance vise à introduire des buts humanistes dans les projets industriels, elle se retrouve livrée aux forces stratégiques déjà présentes dans leurs activités, confiant aux différents organes des organisations le pouvoir et la mission de définir les stratégies par des délibérations qui seront ensuite, dans l'approche précitée de rationalité économique, déclinées en objectifs et en plans. Or la théorie des organisations montre qu’il n’existe pas un « but » dans une organisation industrielle mais une population de buts dynamiques aux issues incertaines. Contrairement à ce qui est généralement affirmé, la recherche de profit n’est d’ailleurs pas en soi un « but » car il existe une infinité d’agencements et de clés de répartition de la valeur possibles : c'est la condition sine qua non de sa survie, ce qui est différent. Ainsi une organisation rationnelle détermine son projet et doit exclure que, pour l'atteindre, elle ne risque de tomber en faillite. L'Obligation de Compliance vise à propulser des Buts monumentaux au sommet de projets industriels, mais, pour fixer ces projets, l'organisation doit résoudre les oppositions (la conflictualité) par un jeu complexe d'interactions dont les résultats échappent aux participants et leur revient comme des auto transcendances (Jean-Pierre Dupuy).

Pour mieux évaluer et piloter l'Obligation de Compliance, il faut donc observer et comprendre les mécanismes de réponses stratégiques des organisations industrielles. Bien au-delà de la logique de conformité, elles le font notamment en construisant des référentiels ou en contribuant à la construction de ceux-ci et en rattachant elles-mêmes expressément des buts comme la lutte contre la souffrance au travail ou l'égalité entre les femmes et les hommes comme relevant de l'Obligation de Compliance. Le législateur et les agents de régulation doivent donc intégrer, au besoin à l'aide de recherches interdisciplinaires avec les sciences de gestions, les dynamiques de cadrage stratégique des organisations.

Ainsi l'Obligation de Compliance doit être envisagée selon l'auteur comme des "réponses adaptatives face aux crises systémiques et à leurs causes", parant à l'anomie elle-aussi monumentale dont souffre notre société actuelle qui a perdu ses repères et se retrouve dans des incertitudes existentielles. Cette Obligation de Compliance a vocation, au besoin par la contrainte, aux entités industrielles de s'intégrer dans la société en devenant les vecteurs des droits humains et des attentes sociales et environnementales. Le succès de cette Obligation de Compliance suppose une certaine appropriation stratégique par les grandes entreprises des buts, ce qui rend cette Obligation elle-même incertaine.

____

🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

________

Blog

La presse britannique, par exemple The Guardian, se fait l'écho de la position britannique offensive en matière de régulation financière.

La régulation épousant les contours de son objet, la régulation financière et bancaire est nécessairement en grande partie mondiale. En outre, la régulation est certes une question pratique mais aussi le résultat d'une théorie. Or, les britannique sont souvent précurseurs en la matière.

Ils ont d'autant plus les moyens de faire passer leurs idées que ce sont des britanniques qui occupent les postes-clés dans la régulation mondiale. Ainsi, c'est Monsieur Mark Carney, Gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui préside en outre le Conseil de la Stabilité Financière, organisme mondial qui élabore des normes visant à éviter les crises systémiques.

Ainsi, les décisions mondiales sont prises par les Etats, à l'occasion des G20. Une réunion du G20 va se tenir à la fin du mois de novembre en Australie, en présence de tous les institutions financières internationales.

Mais la doctrine britannique se diffuse depuis longtemps. Comme souvent, elle est claire, nette et pédagogique : les Etats ne doivent plus toujours payer, alors même que les banques doivent être secourues. La solution est alors que les créanciers privés qui apportent des fonds à une banque systémique en péril doivent recevoir en échange des titres et non plus demeurer dans la situation confortable du créancier qui attend que la banque, souvent refinancée par ailleurs par l'Etat, soit revenue à meilleure fortune.

Cela montre en premier lieu que la faillite des banques redevient plus "ordinaire", la règle de l'Etat débiteur en dernier ressort s'éloignant, du fait de l'aléa moral qu'elle contient par nature et de l'épuisement financier des Etats. Cela illuste en second lieu que la régulation bancaire devient de plus en plus un droit des procédures collectives, plus ou moins spécifiques.

Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Les banques sont régulées car elles n’exercent pas une activité économique ordinaire, en ce que celles-ci engendrent un risque systémique. En effet, dans l’économie réelle, les banques jouent le rôle d’apporter du crédit aux entrepreneurs qui eux opèrent sur les marchés des biens et services, crédits financés surtout grâce aux dépôts faits par des déposants et dans une moindre mesure par les actionnaires, les capitalistes. C’est ainsi que le libéralisme et le capitalisme ont partie liée. Mais les banques ont le pouvoir de créer de la monnaie par le simple jeu d’écritures qu’elles font en écrivant dans leurs livres les prêts qu’elles accordent (monnaie scripturale). Dès lors, les banques partagent avec l’État ce pouvoir extraordinaire de posséder le pouvoir monétaire que certains qualifient de pouvoir souverain. Il est possible que le numérique remette en cause cela, la Régulation hésitant à se saisir des nouveaux instruments dit de "monnaie virtuelle" en tant que "monnaie" ou en tant d'instrument ordinaire de relations coopératives.

Cette nature essentiellement régalienne justifie en premier lieu que l’État choisisse les établissements qui bénéficieront du privilège de créer de la monnaie scripturale, la profession bancaire ayant toujours constitué un monopole. La régulation bancaire est donc d’abord un contrôle ex ante à l’entrée à la profession et à une surveillance de la qualité des personnes et des établissements qui y prétendent.

En outre, les banques et établissements de crédits prêtent par construction plus d’argent qu’ils ne disposent de fonds propres : l’ensemble du système bancaire repose nécessairement sur la confiance de chacun des créanciers de la banque, notamment les dépositaires, qui laissent à sa disposition les fonds dont la banque va ainsi faire l’usage. La régulation bancaire va donc intervenir pour établir des ratios prudentiels, c'est-à-dire ceux qui s’assurent de la solidité de l’établissement, posant ce que les banques peuvent prêter par rapport aux fonds propres et quasi fonds propres dont elles disposent effectivement.

En outre, les banques sont surveillées en permanence par leur régulateur de tutelle, le Banquier central (en France la Banque de France), qui assure la sécurité de tout le système puisque à travers elle, l’État est le prêteur en dernier ressort. Ce qui peut conduire une grande institution financière à prendre des risques excessifs, sachant que l’État la sauvera, ce que la théorie de l’aléa moral (moral hazard) a systématisé. Tous les systèmes monétaires et financiers sont construits sur ces banques centrales, qui sont autonomes des gouvernements, parce que ceux-ci sont trop dépendants des stratégies politiques et ne peuvent engendrer la même confiance que celle qu’apporte une banque centrale. Depuis que les missions des banques centrales se sont accrues et que les notions de Régulation et de Supervision se sont rapprochées, l'on a tendance à considérer qu'elles sont des Régulateurs à part entière.

Par ailleurs, la régulation bancaire est devenue centrale parce que l’activité bancaire n’est plus principalement aujourd’hui le prêt mais l’intermédiation financière.La Régulation bancaire croise alors la Régulation financière. En Europe, la Banque centrale européenne est au centre.

4 septembre 2025

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : M. Françon, "L’intensité du devoir de vigilance dans le secteur bancaire", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, sous presse.

____

📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

____

► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur développe le cas des opérateurs bancaire et d'assurance. Il insiste sur le fait qu'en matière bancaire et d'assurance, la vigilance consiste dans une obligation de traiter des informations, au besoin préalablement collectées, en vue de prévenir la survenance d'un risque systémique.

L'identification et la prévention du risque est une obligation de moyens renforcée qui, dans ce cadre, connaît des variations d'intensité. L'obligation est ancienne, alors que le devoir de vigilance est récent. Ce décalage dans le temps s'explique parce que la vigilance obligée est consubstantielle à l'activité même du banquier et de l'assureur et du fait du caractère systémique du secteur depuis toujours, ce qui produit une imbrication du droits dur et souple.

Les variations de l'intensité de l'obligation de vigilance tiennent quant à elles au fait qu'il y a deux types d'obligations : celles qui sont imposées dans l'intérêt de l'activité et du client et celles qui le sont dans l'intérêt de la stabilité du système. Les secondes sont beaucoup plus fortes que les premières. Elles pèsent aussi bien sur le banquier que sur le client. Ainsi les obligations en matière de blanchiment ont pour seul but l'intérêt général, le client ne pouvant se prévaloir des manquements de la banque (Com. 28 avril 2004). D'ailleurs, en matière de gel des avoirs, l'obligation de vigilance devient de résultat.

Dans l'intérêt général lui-même, l'intensité varie en fonction des buts poursuivis, engendrant des vigilances "standard, simplifiée, renforcée", en fonction du risque sous-jacent. En outre, des droits interférents font varier l'obligation, notamment la protection des droits à la protection des données personnelles, ou le droit à la non-immixtion du banquier. Enfin, interfèrent les obligations de vigilance pesant sur les tiers, y compris situés hors de l'Europe.

________

🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

________

________

4 septembre 2025

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : M. Lamoureux, "L’obligation de vigilance des opérateurs énergétiques", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, sous presse.

____

📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

____

► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteure montre tout d'abord que, malgré la diversité des activités énergétiques (l'électricité impliquant moins par nature des chaînes de valeur internationales, le pétrole l'impliquant par nature plus), les opérateurs de ce secteur présentent une unicité suffisante pour justifier qu'ils sont globalement appréhendés au regard de la vigilance.

En effet, de fait et pour l'instant ceux-ci sont directement concernés non seulement parce qu'ils ont été de fait assignés devant les juges dans les contentieux du devoir de vigilance, mais encore, voire surtout parce qu'ils sont le signe de l'intensité de la vigilance qui est attendue d'eux. La première partie de l'article développe les caractéristiques des opérateurs énergétiques, qui influent sur l'intensité de l'obligation de vigilance. En effet, leur unicité vient précisément des entreprises elles-mêmes, qui sont des "géants", soumis à l'obligation d'élaborer des plans de vigilance, souvent verticalement intégrés, dans un secteur concentré sur des multinationales aux moyens très importants et présents tout au long de la chaîne de valeur, dont l'activité engage des infrastructures

La deuxième partie de l'article justifie cette intensité de l'obligation de vigilance par les risques spécifiquement liés aux activités de ces opérateurs énergétiques. En effet, même s'il est vrai que leur activité est très hétérogène, les risques des risques très importants, en ce que d'une part elles construisent des infrastructures diverses et gigantesques, ont part dans l'activité extractive, et d'autre part ont un impact à long terme sur l'environnement. Il est demandé aux entreprises d'être elles-mêmes vigilantes sur ces infrastructures et sur ces impacts. La police administrative a mis en place cela depuis longtemps.

Mais la troisième partie de l'article montre précisément cela n'est pas nouveau : la culture de la prévention des risques est déjà très présente dans ces entreprises, notamment en raison de la présente très forte de l'État et de la réglementation. On y retrouve ainsi une culture de "conformité réglementaire". C'est principalement sur ces opérateurs-là que repose la "vigilance climatique".

Les opérateurs énergétiques sont donc au centre, non pas seulement parce qu'ils génèrent des risques, mais encore parce qu'ils détiennent beaucoup de solutions pour atteindre les Buts Monumentaux visés par le système de vigilance : ils contribuent ainsi d'une façon décisive à la lutte contre le changement climatique parce qu'ils en ont les moyens. C'est notamment pourquoi les grands opérateurs ont tous adopté une raison d'être.

________

🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

________

4 septembre 2025

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : A.-C. Rouaud, "L’intensité de l’obligation de vigilance selon les secteurs : le cas des opérateurs financiers", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, sous presse.

____

📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

____

► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteure développe le cas des opérateurs financiers et montre que si ceux-ci sont soumis à des très lourdes obligations de vigilance, c'est avant tout en raison des risques systémiques des marchés, obligations consubstantielles à leurs activités, car ces opérateurs étant souvent en charge des infrastructures de marché ou opérant des prestations, qui les font tous appartenir à la catégorie des professions réglementées.

Malgré cette unicité, la manifestation de l'obligation de vigilance est protéiforme, allant de la police, de la surveillance du client, à sa mise en garde, sa protection, laquelle peut être très réduite, la lutte contre le blanchiment visant à protéger le système (kyc).

Cette obligation de vigilance poursuit en outre des finalités variables, ce qui explique des sanctions diverses, car l'intensité de l'obligation varie aussi. La lutte contre le risque systémique est certes une finalité commune, mais s'y ajoutent des soucis de protéger des catégories, par exemple d'investisseurs (perspective plus européenne).

L'intérêt général est pourtant aujourd'hui renouvelé car, constitué par la protection des marchés, il se double du souci de durabilité. Cela se traduit par une variabilité des sanctions, allant des sanctions disciplinaires, maniées par l'Autorité des marchés financiers (AMF), l'obligation de mettre en place des programmes de compliance par rapport auxquels les manquements sont sanctionnés per se. Le private enforcement se développe en articulation avec le public enforcement, avec une transformation du risque contentieux pour les entreprises, très sensible à l'extraterritorialité et à la portée du Droit souple.

________

🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

________

________

10 décembre 2024

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : Giuliani G. Castellano, " Don’t Call It a Failure: Systemic Risk Governance for Complex Financial Systems", Law & Social Inquiry, vol. 49, n°4, novembre 2024, pp. 2245-2286

____

► Résumé de l'article :

____

🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

________

7 décembre 2024

droit illustré

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche., "Description d'un risque systémique : Description d'un risque systémique : 🎬𝑲𝒆𝒓𝒗𝒊𝒆𝒍 - 𝒖𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒅𝒆𝒓 - 𝟓𝟎 𝒎𝒊𝒍𝒍𝒊𝒂𝒓𝒅𝒔", billet décembre 2024.

🎞️voir le film-annonce

___

Dans le documentaire proposé en novembre 2024 par la chaîne Max, le propos est de décrire ce qui est présenté comme l'engrenage déclenché par le comportement solitaire d'un trader, Jérôme Kerviel, sur l'ensemble de la banque Société générale.

On y voit et on y écoute tous les protagonistes s'exprimer en français, doublés en anglais, le quartier de La Défense faisant le fond du décor, pour préserver le marché financier d'une crise systémique.

____

22 juin 2024

Base Documentaire : Soft Law

► Référence complète : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), Les assureurs français face aux risques liés à la perte de biodiversité : Enjeux et enseignements pour les organismes et leur supervision, Étude, juin 2024.

____

________

27 mai 2024

Conférences

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le Contentieux Systémique Émergent du fait du système numérique", in Les contrôles techniques des risques présents sur les plateformes et les contentieux engendrés, in cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 27 mai 2024, 9h-10h30, Cour d'appel de Paris, salle Cassin

____

🧮consulter le programme complet de cette manifestation

____

🧮consulter le programme de l'ensemble du cycle Contentieux Systémique Émergent

____

🔲consulter les slides ayant servi de support à l'intervention

____

🌐consulter sur LinkedIn les slides ayant servi de support à l'intervention

____

🎤consulter une présentation de la seconde intervention de Marie-Anne Frison-Roche prononcée lors de cette conférence-débat : "Un contentieux systémique in vivo : le cas dit des sites pornographiques"

____

____

____

► Résumé de cette conférence : cette intervention est préalable aux trois interventions plus substantielles et vise à montrer en quoi le système numérique par nature produit et va produire un "Contentieux Systémique".

En effet, le "Contentieux Systémique" se définit par des "causes" (notion procédurale) qui sont portées devant des juges, qui peuvent être de première instance, éventuellement des juges de l'urgence, dans lesquelles sont impliquées les intérêts, voire l'avenir, d'un système au-delà du litige entre les parties.

Ce cas systémique peut être présenté devant un juge spécialisé, y compris devant l'organe juridictionnel d'une Autorité de Régulation ou de Supervision, mais aussi devant un juge de droit commun, sur la base d'un texte spécial mais éventuellement sur un texte de droit commun. Il peut alors se produire un éclatement du contentieux, alors même que l'unité du système demeure, voire est en jeu, dans le présent et dans l'avenir.

Le "système numérique" est exemplaire de la production "naturelle" de Contentieux Systémique qui naissent du seul fait du système numérique, notamment en raison de risques systémiques inhérents à ce système, au fait que leur prévention et leur gestion sont internalisés dans les opérateurs qui ont construit et gèrent le système (Droit de la Compliance). L'enjeu est alors celui de l'interrégulation.

Les plateformes font plus particulièrement émerger un Contentieux Systémique en raison de la spécificité de certains risques, par exemple, désinformation, terrorisme, destruction des droits (les droits d'auteur n'étant qu'un exemple), risque d'accès des mineurs à des contenus destructeurs pour eux, etc.

Le Contentieux Systémique Numérique ne fait que commencer.

Il est essentiel que les juges y sont préparés et qu'ils y fassent face ensemble.

________

22 mai 2024

Interviews

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Compliance et management : la médiation plutôt que la sanction ?", entretien mené par J.-Ph. Denis à l'occasion d'une série d'entretiens sur le Droit de la Compliance, in Fenêtres ouvertes sur la gestion, émission de J.-Ph. Denis, Xerfi Canal, enregistré le 12 décembre 2023, diffusé le 22 mai 2024

____

🌐consulter sur LinkedIn la présentation en décembre 2023 de l'entretien

____

🌐lire la Newsletter MAFR. Law, Compliance, Regulation d'avril 2024 sur la base de cet entretien

____

🧱 consulter la présentation générale de cette série d'entretiens sur le Droit de la Compliance

____

🎥visionner l'interview complète sur Xerfi Canal

____

► Point de départ : depuis 2016, Marie-Anne Frison-Roche construit le Droit de la Compliance, notamment par une collection coéditée en français avec les Editions Dalloz et coéditée en anglais avec les Editions Bruylant :

🧱lire la présentation de la collection en langue française, Régulations & Compliance ➡️cliquer ICI

🧱read the presentation of the series in English, Compliance & Regulation ➡️cliquer ICI

____

► Résumé de l'entretien :

Jean-Philippe Denis. Question : Pour se fixer les idées, le Droit de la Compliance, n'est-ce pas l'amende BNP Paribas ? Po

Marie-Anne Frison-Roche. Réponse. : C'est encore à travers cette amende que la Compliance est souvent perçu. Comme cela est regrettable...

Jean-Philippe Denis. Question : C'est en tout cas comme cela que le Politique a compris qu'il y avait un sujet....

Marie-Anne Frison-Roche. Réponse. : C'est vrai, et pas seulement le politique et les entreprises, puisque ce cas a eu un écho dans l'opinion publique. Cette matière s'est donc fait connaître par la violence de la sanction, et l'intervention des chefs d'Etat pour diminuer les conséquences. Mais c'est vrai qu'on parle de sanctions. Pourtant, le Droit public nous parle de compliance par le droit souple, par la corégulation. Tandis que l'on parle de chartes, d'engagements, aux contours parfois incertains. Aujourd'hui les ajustements se font au regard des buts monumentaux de préservation des systèmes qui fondent ce Droit de la Compliance et sur des bases des outils sont utilisés, outils que les juristes connaissent bien : les contrats. Par ceux-ci, les entreprises structurent leurs obligations.

Jean-Philippe Denis. Question : Vous soulignez que le Droit de la Compliance se civilise et qu'on a de plus en plus recours à la médiation

Marie-Anne Frison-Roche. Réponse. : Oui, il se civilise, notamment le droit civil prend une importance grandissante, notamment à travers le Droit des contrats, des clauses étant insérées pour prévenir des atteintes aux droits humains ou à l'environnement. Le Droit de la Compliance opérant en Ex Ante, l'entreprise va organiser des dialogues avec les parties prenantes, notamment à l'occasion des plans de vigilance désormais établis, la vigilance étant la pointe avancée du Droit de la Compliance. Si la situation se crispe et qu'un juge est saisi, le juge civil, dont le rôle est grandissant, va lui-même organisé une médiation. La médiation, qui s'insère désormais dans une politique générale de l'amiable, est un instrument pour rapprocher les parties et pour trouver des solutions.

___

J.-Ph D. Q. : Ainsi

MaFR. R. : Oui,

____

J.-Ph. D. Q. : Ainsi

MaFR. R. : Oui,

________

4 avril 2024

Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le rôle du juge dans le déploiement du droit de la régulation par le droit de la compliance", in Conseil d'État et Cour de cassation, De la régulation à la compliance : quel rôle pour le juge ? Regards croisés du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation - Colloque du 2 juin 2023, La Documentation française, coll. "Droits et Débats", 2024, pp. 173-182

____

🎥cet article fait suite à l'intervention de clôture prononcée lors du colloque biannuel organisé par la Cour de cassation et le Conseil d'État, qui portait en 2023 sur le thème De la régulation à la compliance : quel rôle pour le juge ?, le 2 juin 2023

____

🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes

____

► Présentation de l'article de synthèse : Il est remarquable de constater l'unité de conception et de pratiques entre les professionnels qui évoluent plutôt dans l'ordre des juridictions administratives et les professionnels qui évoluent plutôt dans l'ordre des juridictions judiciaires : ils constatent tous et dans des termes semblables un mouvement essentiel : ce qu'est le Droit de la Régulation, comment celui-ci a opéré sa transformation en Droit de la Compliance, et comment dans l'un et plus encore dans l'autre le Juge y est au centre.

Les juges, mais aussi les Régulateurs et les responsables européens l'expliquent et disent à partir d'exemples différents la transformation profonde que cela apporte pour le Droit, pour les entreprises en charge d'accroître l'effectivité systémique des règles par la pratique et la diffusion d'une culture de compliance.

Le Juge participant à cette transformation Ex Ante voit son office renouvelé, qu'il soit juge de droit public ou juge de droit privé, dans une unité accrue du système juridique.

____

► Résumé de l'article : La querelle de mots qui nous épuise, entre "Compliance" et "conformité", masque l'essentiel, c'est-à-dire la grande nouveauté d'une branche du Droit qui assume une vision humaniste exprimant l'ambition de modeler l'avenir, afin que celui-ci ne soit pas catastrophique (prévention de l'effondrement des systèmes), voire qu'il soit meilleur (protection des êtres humains dans ces systèmes).

L'article décrit tout d'abord l'émergence du Droit de la Compliance, en prolongement du Droit de la Régulation et en dépassement de celui-ci. Cette nouvelle branche du Droit rend compte d'un monde nouveau, en porte les bénéfices et veut parer à ces dangers systémiques pour que les êtres humains en bénéficient et n'en soient pas broyés. Cette branche du Droit Ex Ante est en cela politique, souvent portée par des Autorités publiques, comme les Autorités de Régulation, mais dépasse aujourd'hui les secteurs, comme le montre sa pointe avancée qu'en est le devoir de Vigilance.

Les "Buts Monumentaux" dans lesquels s'ancre normativement le Droit de la Compliance implique une interprétation téléologique, mène à une "responsabilisation" des opérateurs cruciaux, non seulement les Etats mais encore les entreprises, en charge de l'effectivité des multiples nouveaux outils de compliance.

L'article montre ensuite que le juge est toujours plus au centre du Droit de la Compliance. En effet, les procès visent à responsabiliser les entreprises. Dans cette transformation, le juge a aussi pour fonctionner de demeurer le gardien de l'Etat de Droit, aussi bien dans la protection des droits de la défense que dans celle des secrets, l'efficacité n'étant pas ce qui définit la Compliance, qui ne serait être réduite à une pure et simple méthode d'efficacité, ce qui mènerait à être un instrument de dictature. C'est pourquoi le principe de proportionnalité est essentiel dans le contrôle que le juge opère des exigences issues de cette branche du Droit si puissante.

Le juge est ainsi saisi d'un contentieux d'un type nouveau, de nature systémique, dans l'espace qui lui est propre et qu'il ne faut pas dénaturer : l'espace de justice.

____

________

29 mars 2024

Organisation de manifestations scientifiques

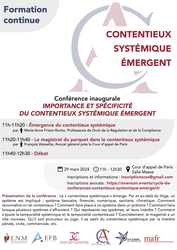

► Référence complète : Importance et spécificité du Contentieux Systémique Émergent, in cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 29 mars 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle Masse

____

🧮consulter le programme de l'ensemble du cycle Contentieux Systémique Émergent

____

____

🔴Les inscriptions et renseignements se font pour chaque conférence-débat du cycle à l’adresse : inscriptionscse@gmail.com

🔴Pour les avocats, les inscriptions se font pour chaque conférence-débat du cycle à l’adresse suivante : https://evenium.events/cycle-de-conferences-contentieux-systemique-emergent/

⚠️Les conférences-débats se tiennent toutes en présentiel à la Cour d’appel de Paris ; en raison du nombre de demandes, une confirmation de présence est demandée.

____

► Présentation de la conférence-débat : Le « contentieux systémique » émerge. Par et au-delà du litige, un système est impliqué : système bancaire, financier, numérique, sanitaire, climatique. Comment reconnaître un tel contentieux ? Comment faire place à un système dans un prétoire ? Comment faire lorsque plusieurs systèmes s’affrontent ? Qui représente ces systèmes, et leurs intérêts ? Comment s’ajuste la temporalité systémique et la temporalité contentieuse ? Concrètement, le magistrat a un rôle nouveau. Qu’il soit procureur ou juge, il se saisit du contentieux systémique par la matière pénale, civile, commerciale, etc.

____

🎤consulter la présentation détaillée de la première intervention de 🕴️Marie-Anne Frison-Roche : L'émergence du Contentieux Systémique

____

🧮Programme de cette manifestation :

Conférence inaugurale

IMPORTANCE ET SPÉCIFICITÉ DU CONTENTIEUX SYSTÉMIQUE ÉMERGENT

Cour d’appel de Paris, salle Masse

🕰️11h-11h20. 🎤L’émergence du contentieux systémique, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)

🕰️11h20-11h40. 🎤L’office du magistrat du parquet dans le contentieux systémique, par 🕴️François Vaissette, Avocat général près la Cour d’appel de Paris

🕰️11h40-12h30. Débat

____

🧮Lire la présentation détaillée de la manifestation faite par Marie-Anne Frison-Roche ci-dessous⤵️

29 mars 2024

Conférences

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L’émergence du Contentieux Systémique", in Importance et spécificité du Contentieux Systémique Émergent, in cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 29 mars 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle Masse

____

🧮consulter le programme complet de cette manifestation

____

🧮consulter le programme de l'ensemble du cycle Contentieux Systémique Émergent

____

🌐consulter sur LinkedIn le compte-rendu de cette intervention

____

____

____

🔲consulter les slides servant de support à cette intervention

____

🚧consulter le document de travail sur la base duquel cette conférence a été élaborée

____

► Résumé de cette conférence : Nous voyons émerger ce qu'il convient de désigner comme constitutif d'une catégorie propre : le "Contentieux Systémique". Cette notion, proposée en 2021📎

Ces systèmes peuvent être de différente nature : bancaire, financier, transport, sanitaire, énergétique, numérique, algorithmique ou climatique. Leur présence dans des cas portés à la connaissance des juges, dont la variété et les difficultés seront vus dans des contributions ultérieures, amènent à des questions de base relative à l'émergence du Contentieux Systémique : en premier lieu, comment peut-on définir le Contentieux Systémique ? En second lieu, qu'est-ce qu'il fait émerger cette catégorie de contentieux ? Des réponses apportées à ces deux questions découlent des conséquences pratiques essentielles.

Les solutions nouvelles doivent être conçues à partir d'une distinction classique, notamment utilisée en procédures pénale et administrative, plus objectives, mais aussi civile, notamment par Hébraud, à savoir la distinction entre la "partie au litige" et la "partie à l'instance". Suivant que l'on admet que le système doit être considéré comme une "partie au litige", qui lui permettrait par une entité étant légitime à l'exprimer, d'alléguer des prétentions et de formuler des demandes contre un adversaire, ou comme une "partie à l'instance", catégorie beaucoup plus vaste, qui permettrait au juge d'entendre les intérêts des systèmes impliqués sans que des personnes ne puissent pour autant au nom d'un système formuler des prétentions à l'encontre ou au bénéfice d'une partie au litige.

Cela permet à la fois d'innover, tout en conservant la mesure dont le juge est le gardien.

________

28 mars 2024

Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, L'émergence du Contentieux Systémique, document de travail, mars 2024.

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, L'émergence du Contentieux Systémique, document de travail, mars 2024.

____

🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à la 1ière intervention, relative à "L'émergence du Contentieux Systémique", dans la conférence-débat sur Importance et spécificité du Contentieux Systémique Émergent , qui s'est tenue à la Cour d'appel de Paris le 29 mars 2024.

____

📝Il est aussi la base de l'article qui s'en suivra.

____

► Résumé du document de travail : Nous voyons émerger ce qu'il convient d'émerger un "Contentieux Systémique". Cette notion, proposée en 2021, vise l'hypothèse dans laquelle un système est "impliqué" dans une "cause" particulière soumise au juge. Il ne faut confondre présence d'un système et analyse systémique d'un phénomène. Le terme de "cause" doit être entendu au sens procédurale, tel que l'article 5 du Code civil l'utilise. Précisément, la prohibition portée par l'article 5 du Code civil ne s'applique pas parce qu'un système ainsi impliqué appelle des réponses et des solutions de fait et non pas nécessairement des solutions générales et abstraites : la solution de nature et de portée systémique que la présence d'un système dans une cause appelle peut être une solution de fait, même si elle irradie l'ensemble du système en cause. Mais précisément parce que la présence d'un système dans la cause entraîne souvent une question elle-même systémique, le juge s'il veut respecter l'article 4 du Code civil y répondre, non pas seulement a minima en n'éludant pas la question, par exemple celles des risques systémiques, mais encore pleinement en apporter des solutions systémiques, par exemple des remédiations pour préserver à l'avenir la solidité et la durabilité des systèmes impliqués dans le cas.

Ces systèmes peuvent être de différente nature : bancaire, financier, transport, sanitaire, énergétique, numérique, algorithmique ou climatique. Leur présence dans des cas portés à la connaissance des juges, dont la variété et les difficultés seront vus dans des contributions ultérieures, amènent à des questions de base relative à l'émergence du Contentieux Systémique : en premier lieu, comment peut-on définir le Contentieux Systémique ? En second lieu, qu'est-ce qu'il fait émerger cette catégorie de contentieux ? Des réponses apportées à ces deux questions découlent des conséquences pratiques essentielles.

Les solutions nouvelles doivent être conçues suivant que l'on admet que le système doit être considéré comme une "partie au litige", qui lui permettrait par une entité étant légitime à l'exprimer, d'alléguer des prétentions et de formuler des demandes contre un adversaire, ou comme une "partie à l'instance", catégorie beaucoup plus vaste, qui permettrait au juge d'entendre les intérêts des systèmes impliqués sans que des personnes ne puissent pour autant au nom d'un système formuler des prétentions à l'encontre ou au bénéfice d'une partie au litige.

____

🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

12 janvier 2024

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : M. Mekki, "Pour une compliance notariale", JCP N, n° 01-02, 12 janvier 2024, étude n° 1000, pp. 31-34

____

► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Le droit est souvent appréhendé sous l'angle des risques qu'il crée ou qu'il canalise, cadre dans lequel la logique de compliance, outils de prévention et de gestion des risques systémiques, se déploie de manière exponentielle. Dans ce contexte, le notaire s'impose, en sa qualité d'officier public et ministériel, comme un acteur privilégié non seulement pour conseiller les entreprises qui s'engagent dans cette démarche proactive de compliance, mais également et surtout en sa qualité de gardien, Gatekeeper, enrichissant le service public de la sécurité juridique et numérique d'une nouvelle mission : contribuer à prévenir et à gérer les risques systémiques, dans une logique de régulation, principalement dans le domaine de la lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement des activités illicites, risques systémiques plus intenses en raison principalement de la dématérialisation des actifs (crypto-actifs) et de l'internationalisation des échanges."

____

🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

________

1 octobre 2023

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : J.-C. Roda, "Les obligations environnementales et numériques pesant sur les entreprises : quelle gestion des risques concurrentiels ?", Revue Lamy de la concurrence, n°131, 1er octobre 2023, actualité 4501.

____

► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Les entreprises cruciales sont aujourd'hui soumises à des obligations de plus en plus lourdes et qui concernent l'environnement et le numérique. Le franchissement de seuils de « taille » oblige désormais ces acteurs à se plier à la logique de la vigilance et de la compliance. De telles obligations ont un impact concurrentiel, surtout si l'on envisage les choses sous l'angle de la concurrence mondialisée. Comment, dès lors, les entreprises concernées peuvent-elles réagir, pour transformer la contrainte en un nouveau départ ? Celui-ci est-il envisageable ? Faut-il faire acte de résilience ou de résistance ?"

____

🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

________

7 septembre 2023

Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Droit de la compliance et climat. Pour prévenir le risque et construire l'équilibre climatiques", in M. Torre Schaub, A. Stevignon et B. Lormeteau (dir.), Les risques climatiques à l'épreuve du droit, Mare & Martin, coll. "Collection de l'Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne", 2023, pp.73-83

____

____

🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertexte

____

► Résumé de l'article : Le Droit de la Compliance commence à se manifester en matière climatique et l'on parle de Droit de la compliance climatique, mais la question climatique n'est elle-même que l'exemple le plus parfait de ce pour quoi le Droit général de la Compliance est fait. Il s'agit en effet d'une branche du Droit nouvelle, d'un Droit global ayant la prétention d'apporter en Ex Ante des solutions ici et maintenant pour des sujets globaux, afin qu'à l'avenir des catastrophes systémiques ne se réalisent pas : ce sont ces "Buts monumentaux" qui donnent sens, cohérence et simplicité au Droit de la Compliance.

Celui-ci, lié à l'État de Droit, permet de dépasser le choix souvent présenté entre l'efficacité de la protection de la planète et le renoncement aux libertés, notamment la liberté d'entreprendre et la liberté des personnes, de la protection de leurs données.

Le Climat est ainsi exemplaire des Buts Monumentaux du Droit de la Compliance (I). Le risque systémique qu'il constitue désormais est analogue aux risques systémiques bancaire ou numérique et appelle donc l'application des instruments juridiques identiques, anciennement mis en place pour la banque, inventés récemment pour le numérique. Le Droit de la Compliance, en ce qu'il prolonge le Droit de la Régulation, en se dégageant de la condition préalable du Secteur et du Territoire, est en effet la branche qui permet de mettre en place des solutions juridiques nouvelles, soit de force (convention judiciaire d'intérêt public, programmes de compliance, etc.), soit de gré (engagements, chartes globales, etc.).

S'opère ainsi une alliance entre Autorités politiques, publiques, et opérateurs économiques cruciaux (II), que la montée en puissance de la "raison d'être" exprime et dont l'enjeu technique est la collecte d'informations qu'il faut corréler. Les scientifiques mettant en commun une information, bien public, apportée par les entités publiques et privées. Les juridictions sont alors au centre d'un Droit dont l'objet est l'Avenir.

________

15 juin 2023

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : A. Beckers & G. Teubner, Three Liability Regimes for Artificial Intelligence: Algorithmic Actants, Hybrids, Crowds, Pedone, 2018.

____

► Présentation de l'ouvrage (par les auteurs) : This book proposes three liability regimes to combat the wide responsibility gaps caused by AI systems – vicarious liability for autonomous software agents (actants); enterprise liability for inseparable human-AI interactions (hybrids); and collective fund liability for interconnected AI systems (crowds). Based on information technology studies, the book first develops a threefold typology that distinguishes individual, hybrid and collective machine behaviour. A subsequent social science analysis specifies the socio-digital institutions related to this threefold typology. Then it determines the social risks that emerge when algorithms operate within these institutions. Actants raise the risk of digital autonomy, hybrids the risk of double contingency in human-algorithm encounters, crowds the risk of opaque interconnections. The book demonstrates that the law needs to respond to these specific risks, by recognising personified algorithms as vicarious agents, human-machine associations as collective enterprises, and interconnected systems as risk pools – and by developing corresponding liability rules. The book relies on a unique combination of information technology studies, sociological institution and risk analysis, and comparative law. This approach uncovers recursive relations between types of machine behaviour, emergent socio-digital institutions, their concomitant risks, legal conditions of liability rules, and ascription of legal status to the algorithms involved.

17 avril 2023

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

♾️ suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

♾️ s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Dans les causes systémiques : "délibérer" plutôt que "se disputer"", Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 17 avril 2023.

____

📧Lire par abonnement gratuit d'autres news de la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

____

🔴Pour traiter des "causes systémiques", notamment les cas systémiques de compliance, passer dès le départ de la "dispute" à la "délibération"

Le Droit de la compliance met en cause les systèmes, par exemple bancaires, financiers, numériques, de santé, etc. Lorsqu'un contentieux est porté devant un juge, cette dimension demeure, que l'on soit devant un juge du Droit ou un juge du fond, que l'on soit devant un juge civil, pénal, commercial, administratif, européen, etc. Il faut adapter l'office du juge en conséquence. Et c'est en train de se faire.

____

📧lire l'article ⤵️

1 février 2023

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : G. Loiseau, "Le Digital Services Act", Communication - Commerce électronique, n°2, février 2023, étude 3

____

Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Le règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022, qui entrera en application dans les États membres début 2024, s'attaque aux effets toxiques de l’activité des plateformes, qu'il s'agisse de la diffusion de contenus illicites ou de certaines pratiques, comme la publicité ciblée ou les interfaces trompeuses. Sans rien changer au régime de semi-responsabilité des hébergeurs voulu par la directive du 8 juin 2000, il table, pour lutter contre les contenus illicites, sur la pratique de modération qu’il rend obligatoire sur l’intervention d’un tiers, comptant aussi sur les initiatives des opérateurs techniques qui ont eux-mêmes intérêt à traiter les éléments les plus nocifs. Prescriptif, il fait porter l'effort de réglementation sur les sanctions que les plateformes peuvent décider, sur la motivation de leurs décisions ainsi que sur le traitement interne des réclamations. En complément de l’action ex-post ciblant les contenus illicites, le règlement appréhende certains risques, liés à des pratiques potentiellement nuisibles ou présentant un caractère systémique, dont il dicte la gestion ex-ante par les plateformes.".

____

🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

________

15 janvier 2023

Compliance : sur le vif

♾️ suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

♾️ s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Si l'algorithme engendre un risque systémique de fraude, l'entreprise doit trouver le moyen de prévenir et détecter celle-ci : cas d'école", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 15 janvier 2023.

____

Le cas agite et inquiète à juste titre. Il est notamment relayé dans Le Parisien et dans Libération.

Il apparait qu'un professeur de master découvre que la moitié de la promotion de ses étudiants avait fait écrire sa copie par un algorithme (ChatGPT), dont on dit que les productions mécaniques se rapprochent, à s'y méprendre, du "langage naturel", c'est-à-dire manié par les êtres humains. Il en a résulté des copies correctes, mais si identiques que l'usage de l'outil par les étudiants avait été ainsi détecté.

La dimension systémique du phénomène mérite qu'on y réfléchisse car il s'agit non seulement de détecter mais encore de prévenir le recours à cet outil, si l'on veut que les travaux rendus par les étudiants permettent d'évaluer leurs niveaux.

L'on peut certes rechercher des solutions très radicales, comme obliger les étudiants à écrire à la main dans des contrôles faits sur table et surveillés..., ou interdire le recours aux algorithmes, interdiction dont l'effectivité va être difficile ; ou rêver d'une Université où l'on leur donnerait des sujets de réflexion à traiter chacun d'une façon originale, ce qui suppose sans doute un nombre d'étudiants moins élevés (d'ailleurs, les lycées et collègues sont aussi concernés).

Mais si l'on regarde le "but" : il s'agit bien de prévenir et détecter un comportement systémiquement dommageable, pour l'Université et pour les étudiants eux-mêmes (qui n'auront rien appris ; ce sont les premières victimes).

Or, la prévention et détection des comportements systémiquement dommageables non pas tant pour les sanctionner mais pour qu'ils ne prospèrent pas à l'avenir, ici garder les avantages des algorithmes comme outils et prévenir leur usage dolosif, c'est la définition du Droit de la Compliance comme mode de prévention et de détection des maux systémique. Cela constitue un "but monumental".

🔴 M.-A. Frison-Roche, 📕Les buts monumentaux de la Compliance, 2022

Pour concrétiser une telle ambition, notamment face à la puissance de ces outils neutres que sont les algorithmes, qui permettent d'ailleurs à des professeurs de rédiger sans difficulté des cours sur l'originalité desquels on ne leur demande pas de compte, le Droit de la Compliance présente un atout majeur : il repose sur les entreprises elles-mêmes, notamment celles par lesquelles le risque est né.

Historiquement, le Droit de la Compliance est né aux Etats-Unis, en imposant aux entreprises ayant contribué par leur comportement interne à la crise de 1929 une série d'obligations de prudence, de gestion des conflits d'intérêts, d'information et de soumission à un superviseur.

🔴 M.-A. Frison-Roche, 📝Compliance : avant, maintenant, après, 2018

C'est en effet aux entreprises de trouver les solutions pour détecter et prévenir les comportements systémiques dommageables.

L'article publié dans Libération fait état des travaux menés par les entreprises fabriquant les algorithmes pour que soient insérés dans les textes des signaux, indétectables par l'usager (par exemple l'algorithme achevant une phrase sur dix par un mot finissant par la même lettre, ou une phrase sur vingt par un mot commençant par la même lettre), mais qu'un autre algorithme pourrait "détecter" pour que le travail produit soit analysé par le professeur (comme on le fait déjà en matière de plagiat).

Il s'agit ici d'une "compliance consentie, choisie par l'entreprise elle-même ; cela pourrait être leur être également imposé.

🔴 L. Benzoni et B. Deffains, 📝Approche économique des outils de la Compliance: finalité, effectivité et mesure de la Compliance subie et choisie, in M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance, 2021

Apparaît ainsi le juste et efficace rapport entre le Droit de la Compliance et ce que l'on appelle "l'intelligence artificielle", dès l'instant que l'on n'a précisément pas une vision mécanique du Droit de la Compliance, ce qui permet de laisser les algorithmes à leur place : des "outils".

🔴 M.-A. Frison-Roche, 🎥Compliance, Intelligence artificielle et gestion des entreprises : la juste mesure, 2022

________

1 septembre 2022

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : R.-O. Maistre, "Quels buts fondamentaux pour le régulateur dans un paysage audiovisuel et numérique en pleine mutation ?", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les Buts Monumentaux de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2022, p.47-54.

____

📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Les Buts Monumentaux de la Compliance, dans lequel cet article est publié

____

🎥lire la présentation de l'entretien mené entre Marie-Anne Frison-Roche et Roch-Olivier Maistre à partir de cet article en décembre 2023

____

► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : Depuis la loi de 1982 qui a mis fin au monopole d'État sur l'audiovisuel, le paysage a profondément évolué et s'est diversifié. Au regard de la multitude d'acteurs qui y sont désormais implantés, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) doit veiller à l'équilibre économique du secteur et au respect du pluralisme, dans l’intérêt des publics. Les responsabilités sociétales croissantes des médias audiovisuels et des nouveaux acteurs numériques ont multiplié les "Buts monumentaux" sur lesquels l'Arcom veille.

Ses compétences se sont progressivement étendues à la sphère numérique et les lois successives concernant ses missions visent de nouveaux objectifs, notamment en matière de protection des mineurs, de lutte contre la haine en ligne ou contre la désinformation. L'émergence d'un nouveau modèle européen de régulation permet de donner corps à ces buts supplémentaires, le régulateur adoptant une perspective systémique et faisant appel à des outils de droit souple pour remplir ses nouvelles missions.

________

1 septembre 2022

Publications

♾️ suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

♾️ s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Les Buts Monumentaux, cœur battant du Droit de la Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les Buts Monumentaux de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2022, p. 21-44.

____

____

🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes

____

📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Les Buts Monumentaux de la Compliance, dans lequel cet article est publié

____

► Résumé de l'article : Le droit de la compliance peut être défini comme l'ensemble des procédés obligeant les entreprises à donner à voir qu'elles respectent l'ensemble des réglementations qui s'appliquent à elles. L'on peut aussi définir cette branche par un cœur normatif : les "buts monumentaux". Ceux-ci permettent de rendre compte du droit positif nouveau, rendu ainsi plus clair, accessible et anticipable. Ils reposent sur un pari, celui du souci de l'autre que les êtres humains peuvent avoir en commun, forme d'universalité.

Par les Buts Monumentaux, apparaît une définition du Droit de la Compliance qui est nouvelle, originale et spécifique. Ce terme nouveau de "Compliance" désigne en effet une ambition nouvelle : que ne se renouvelle pas à l'avenir une catastrophe systémique. Cet But Monumental a été dessiné par l'Histoire, ce qui lui donne une dimension différente aux Etats-Unis et en Europe. Mais le cœur est commun en Occident, car il s'agit toujours de détecter et de prévenir ce qui pourrait produire une catastrophe systémique future, ce qui relève de "buts monumentaux négatifs", voire d'agir pour que l'avenir soit différent positivement ("buts monumentaux positifs"), l'ensemble s'articulant dans la notion de "souci d'autrui", les Buts Monumentaux unifiant ainsi le Droit de la Compliance.

En cela, ils révèlent et renforcent la nature toujours systémique du Droit de la compliance, comme gestion des risques systémiques et prolongement du Droit de la Régulation, en dehors de tout secteur, ce qui rend disponibles des solutions pour les espaces non-sectoriels, notamment l'espace numérique. Parce que vouloir empêcher le futur (faire qu'un mal n'advienne pas ; faire qu'un bien advienne) est par nature politique, le Droit de la Compliance concrétise par nature des ambitions de nature politique, notamment dans ses buts monumentaux positifs, notamment l'égalité effectif entre les êtres humains, y compris les êtres humains géographiquement lointains ou futurs.

Les conséquences pratiques de cette définition du Droit de la Compliance par les Buts Monumentaux sont immenses. A contrario, cela permet d'éviter les excès d'un "droit de la conformité" visant à l'effectivité de toutes les réglementations applicables, perspective très dangereuse. Cela permet de sélectionner les outils efficaces au regard de ces buts, de saisir l'esprit de la matière sans être enfermé dans son flot de lettres. Cela conduit à ne pas dissocier la puissance requise des entreprises et la supervision permanente que les autorités publiques doivent exercer sur celles-ci.

L'on peut donc attendre beaucoup d'une telle définition du Droit de la Compliance par ses Buts Monumentaux. Elle engendre une alliance entre le Politique, légitime à édicter les Buts Monumentaux, et les opérateurs cruciaux, en position de les concrétiser et désignés parce qu'aptes à le faire. Elle permet de dégager des solutions juridiques globales pour de difficultés systémiques globales a priori insurmontables, notamment en matière climatique et pour la protection effective des personnes dans le monde désormais numérique où nous vivons. Elle exprime des valeurs pouvant réunir les êtres humains.

En cela, le Droit de la Compliance construit sur les Buts Monumentaux constitue aussi un pari. Même si l'exigence de "conformité" s'articule avec cette conception d'avance de ce qu'est le Droit de la Compliance, celui-ci repose sur l'aptitude humaine à être libre, alors que la conformité suppose davantage l'aptitude humaine à obéir.

C'est pourquoi le Droit de la Compliance, défini par les Buts Monumentaux, est essentiel pour notre avenir, alors que le droit de la conformité ne l'est pas.

________

1 juillet 2022

Conférences

♾️suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

♾️s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

____

► Référence générale : M.-A. Frison-Roche, "Compliance, Intelligence artificielle et gestion des entreprises : : la juste mesure", participation à la conférence coordonnée par Mustapha Mekki, L'intelligence artificielle et la gestion des entreprises. 1ier juillet 2022.

____

____

consulter les slides ayant servi de notes brèves pour prononcer la conférence.

____

🚧lire le document de travail ayant servi de base à la conférence

____

📝Cette conférence sera suivie d'un article.

____

► Résumé de la conférence : Du prochaine Règlement européen sur l'intelligence artificielle, la Commission européenne en a une conception assez neutre pour obtenir un consensus entre les Etats membre, tandis que les Régulateurs et certains Etats en ont une conception plus substantielle voulant que la puissance de celle-ci soit utilisée pour protéger les personnes, et contre ses outils eux-mêmes et contre ce qui est une amplification des maux du monde, comme la haine ou la désinformation. C'est le reflet d'une alternative d'une conception de la Compliance.

En premier lieu, la Compliance peut se définir comme des process neutres qui accroissent l'effectivité de ce qui serait l'obligation des entreprises ou leur volonté pour une bonne gestion des risques (notamment des "risques juridiques") de se soumettre à la totalité des réglementations qui sont applicables à elle-même et toutes les personnes dont elle doit répondre. C'est ce l'on appelle souvent l'obligation de conformité.

Cette conception implique des conséquences pratiques considérables pour l'entreprise qui pour réussir cet "exploit total" devrait alors recourir à des outils d'intelligence artificielle constituant une "solution totale et infaillible", ce qui engendre mécaniquement pour elle l'obligation de "connaitre" toute la "masse réglementaire", de détecter toutes les "non-conformités", de concevoir son rapport au Droit en termes de "risque de non-conformité", pris totalement en charge par la Compliance by Design qui pourrait, sans intervention humaine, éliminer le risque juridique et garantir la "conformité.

Le "prix juridique" de ce rêve technologique en est très élevé car toutes les prescriptions "réglementaire" vont alors se transformer en obligations de résultat, toute défaillance engendrant responsabilité. Le système probatoire de la Compliance va devenir écrasant pour l'entreprise, tant en termes de charge de preuve, que moyens de preuve, que transferts , sans dispense de preuve. Vont se multiplier des responsabilités objectives pour autrui. Le "droit de la conformité" va multiplier des pénalités systémiques Ex Ante , la frontière avec le Droit pénal étant de moins en moins préservée.

Il est essentiel d'éviter cela, et pour les entreprises, et pour l'Etat de Droit. Pour cela, il faut utiliser l'Intelligence Artificielle à sa juste mesure : elle doit constituer une "aide massive", sans jamais prétendre être une solution totale et infaillible, car c'est l'humain qui doit être au centre et non pas les machines.

Pour cela, il faut adopter une conception substantielle du Droit de la Compliance (et non pas Droit de la conformité). Elle ne vise pas du tout l'ensemble des réglementations applicables et elle n'est pas du tout "neutre", n'ayant en rien une série de process. Cette nouvelle branche du Droit est substantiellement construite sur des buts monumentaux. Ceux-ci sont soit de nature négative (éviter qu'une crise systémique n'arrive, bancaire, financière, sanitaire, climatique, etc.), soit de nature positive (construire un meilleur équilibre, notamment entre les êtres humains, dans l'entreprise et au-delà de celle-ci).

Dans cette conception qui se manifeste de plus en plus fortement, l'intelligence artificielle trouve sa place, plus modeste. En tant que le Droit de la Compliance est basé sur l'information, l'Intelligence Artificielle est indispensable pour la capter et en faire une première mise en connection, la rendant en état d'analyses successives, notamment de la part d'êtres humains, pour qu'il y ait possibilité de ce qui est l'essentiel : l'engagement de l'entreprise, à la fois par les dirigeants et par tous ceux qui sont "embarqués" par une "culture de Compliance" qui est à la fois construite et commune.

Cela redonne l'étanchéité requise entre le Droit pénal et ce que l'on peut demander à l'usage mécanique de l'intelligence artificielle, cela remet l'obligation de moyens comme principe. Cela redonne la place centrale au juriste et au Compliance officer , pour que s'articulent la culture de compliance avec la culture d'un secteur et l'identité de l'entreprise elle-même. En effet, la culture de compliance étant indissociable d'une culture de valeurs, la Compliance by design suppose une double technique, à la fois mathématique et de culture juridique. C'est en cela que le Droit européen de la compliance, en ce qu'il est enraciné dans la tradition humaniste européen, est un modèle.

____

Pour aller plus loin :

📕Les buts monumentaux de la Compliance, 2022

📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2022

📕Les outils de la Compliance, 2021

📓L'apport du Droit de la Compliance à la Gouvernance d'Internet, 2019

📕Pour une Europe de la Compliance, 2019

📕Régulation, Supervision, Compliance, 2017

📕 Internet, espace d'interrégulation, 2016

📝 Les Buts Monumentaux, cœur battant du Droit de la Compliance, 2022,

📝 Le jugeant- jugé ; articuler les mots et les choses face à l'impossible conflit d'intérêts, 2022

📝 Décrire, concevoir et corréler les outils de la Compliance, pour en faire un usage adéquat, 2021

📝 Compliance et incitations, un couple à propulser, 2021

📝 Résoudre la contradiction entre incitations et sanctions sous le feu du Droit de la Compliance, 2021

📝Dresser des cartographies des risques comme obligation et le paradoxe des "risques de conformité", 2021

📝 La formation : contenu et contenant du Droit de la Compliance, 2021

📝 Les droits subjectifs, outils premiers et naturels du Droit de la Compliance, 2021

📝 Le Droit rêvé de la Compliance, 2020

📝 Un Droit substantiel de la Compliance, appuyé sur la tradition européenne humaniste, 2019

📝 Se tenir bien dans l'espace numérique, 2019

📝 Droit de la concurrence et Droit de la compliance, 2018

📝 Entreprise, Régulation, Juge : penser la compliance par ces trois personnages, 2018

📝 Compliance : avant, maintenant, après, 2018

📝 Du Droit de la Régulation au Droit de la Compliance, 2017

📝 Tracer les cercles de la Compliance,2017,

📝 Compliance et Confiance, 2017

📝 Le Droit de la Compliance, 2016