Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Choix et embranchements de compétences lorsqu'un enjeu de vigilance est allégué, document de travail, novembre 2024.

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Choix et embranchements de compétences lorsqu'un enjeu de vigilance est allégué, document de travail, novembre 2024.

____

🧮Ce document de travail a été élaboré pour constituer la base d'une intervention à la conférence Le droit processuel de la vigilance, du 18 novembre 2024

qui fait partie du cycle de conférences sur Le contentieux systémique,

____

📕Ce document de travail sera aussi la base d'une contribution pour l'ouvrage publié en 2025.

____

► Résumé du document de travail :

____

🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : S. Noël : "Regard sur une justice méconnue : la justice civile", conférence à l'Académie des Sciences morales et politiques, 2024.

____

________

Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Droit et Economie", L.G.D.J. - Lextenso éditions (29)

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐souscrire à la Newsletter MAFR. Regulation, Compliance, Law

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche (dir.), Contentieux Systémique Émergent, LGDJ, coll. "Droit & Économie", à paraître

____

📚Consulter tous les autres titres de la collection dans laquelle cet ouvrage est publié

____

► Présentation générale de l'ouvrage :

____

TABLE DES MATIÈRES

Base Documentaire

Référence complète : Grandjean, J.P., rapporteur, Rapport sur l'avocat chargé d'une enquête interne, Conseil de l'Ordre des Avocats, Paris, 8 mars 2016.

4 septembre 2025

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : Th. Goujon-Bethan, "Les enjeux présents à venir de l’articulation des principes de procédure civile et commerciale avec la logique de compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, à paraître

____

📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

____

► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur montre que le Code de procédure civile, parce qu'il est exceptionnellement bien conçu et dirigé, peut répondre à l'ampleur de la transformation que le Droit de la Compliance apporte.

Le Droit de la Compliance est normativement ancré dans ses Buts Monumentaux : ceux-ci sont portés en tant que tels devant le juge dans des "causes systémiques".

Or, le Code de procédure civile distingue, et les travaux des auteurs du Code comme ceux de la doctrine le montrent, qu'il faut distinguer le litige et le conflit. En effet, dans une "cause systémique" telle que le Droit de la Compliance les emporte nécessairement (climat, protection des internautes, égalité effective des êtres humains, durabilité des systèmes bancaires, etc.) ce sont des parties qui sont en litiges, tandis que le conflit embrasse lui les systèmes eux-mêmes et d'autres entités.

La procédure doit intégrer non seulement le litige mais encore le conflit. Cela implique notamment que l'on s'occupe non seulement du litige, mais encore du conflit, lequel ne s'éteint pas nécessairement avec le litige, et ne trouve pas les mêmes solutions que celles demandées par le litige. C'est notamment dans cette dernière perspective, essentiellement dans une procédure de "Cause Systémique de Compliance" que les techniques de médiation, d'amicus curiae, d'un juge qui se situe ex ante, etc., s'imposent. Elles sont disponibles à travers des articles du Code de procédure civile : il suffit que les juges, comprenant ce que sont les "Causes Systémiques de Compliance" s'en saisissent.

________

4 septembre 2025

Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le Droit processuel, prototype de l'Obligation de Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, sous presse.

____

📝lire l'article

____

🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes

____

📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

____

► Résumé de l'article : À première abord le Droit processuel semble la moins concernée de toutes par l'obligation de compliance car si les sujets de droit assujettis, principalement les grandes entreprises, se soumettent à celle-ci c'est précisément pour, grâce à cet Ex Ante, ne jamais avoir à faire avec la procédure, chemin qui mène au Juge, ce personnage de l'Ex Post qu'en contrepartie du poids de l'Obligation de compliance il leur a été fait promesse qu'elles ne verront jamais, toute perspective processuelle semblant signifier l'échec même de l'Obligation de compliance (I).

Mais non seulement les règles juridiques attachées à la procédure s'imposent parce que le Juge s'avère présent, et de plus en plus, dans les mécanismes de compliance mais encore ce sont des règles de Droit processuel et non pas une juxtaposition de procédure civile, procédure pénale, procédure administrative, etc., parce que l'obligation de compliance elle-même n'est pas enfermée ni dans le droit civil, ni dans le droit pénal ,dans le contentieux administratif, etc., ce qui donne en pratique primauté à ce qui les réunit toutes : le Droit processuel (II).

A cette raison que l'on pourrait dire "négative" de la présence du Droit processuel s'ajoute une raison positive, parce que le Droit processuel s'avère être le prototype du "Contentieux systémique de la Compliance, et notamment de la pointe avancée de celui-ci qu'est l'obligation de vigilance (III). Il gouverne notamment les actions par lesquelles les Juges peuvent être saisis (IV), les principes autour desquels les procédures se déroulent, avec une opposition accrue entre le principe du contradictoire qui épouse l'obligation de compliance puisque l'un et l'autre traduisent le principe d'information et les droits de la défense qui ne les servent pas nécessairement, heurt qui va poser une difficulté processuelle de principe (V).

Enfin, et la qualité de "prototype" se justifie alors plus encore, parce que le Droit de la compliance a juridictionnalisé les entreprises dans la façon dont celles-ci mettent en oeuvre leurs Obligation légale de Compliance, c'est en respectant et en s'appuyant sur les principes de droit processuel que cela doit être fait, notamment à travers non seulement les sanctions mais encore les enquêtes internes (VI).

________

Mise à jour : 11 février 2025 (Rédaction initiale : 20 mai 2023 )

Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Le Droit processuel, prototype de l'Obligation de Vigilance, document de travail, juin 2023 (mis à jour en février 2025).

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Le Droit processuel, prototype de l'Obligation de Vigilance, document de travail, juin 2023 (mis à jour en février 2025).

____

🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à l'intervention au colloque du 13 juin 2023, "Droit de la Compliance et Droit processuel", puis actualisé pour la publication.

____

📝Il est donc aussi la base à la contribution écrite, Le Droit processuel, prototype de l'obligation de compliance, dans l'ouvrage 📕L'obligation de Compliance.

____

► Résumé du document de travail : À première abord le Droit processuel est semble la moins concernée de toutes par l'obligation de compliance car si les sujets de droit assujettis, principalement les grandes entreprises, se soumettent à celle-ci c'est précisément pour, grâce à cet Ex Ante, ne jamais avoir à faire avec la procédure, chemin qui mène au Juge, ce personnage de l'Ex Post qu'en contrepartie du poids de l'Obligation de compliance il leur a été fait promesse qu'elles ne verront jamais, toute perspective processuelle semblant signifier l'échec même de l'Obligation de compliance (I).

Mais non seulement les règles juridiques attachées à la procédure s'imposent parce que le Juge s'avère présent, et de plus en plus, dans les mécanismes de compliance mais encore ce sont des règles de Droit processuel et non pas une juxtaposition de procédure civile, procédure pénale, procédure administrative, etc., parce que l'obligation de compliance elle-même n'est pas enfermée ni dans le droit civil, ni dans le droit pénal ,dans le contentieux administratif, etc., ce qui donne en pratique primauté à ce qui les réunit toutes : le Droit processuel (II).

A cette réunion que l'on pourrait dire "négative" de la présence du Droit processuel s'ajoute une raison positive, parce que le Droit processuel s'avère être le prototype du "Contentieux systémique de la Compliance, et notamment de la pointe avancée de celui-ci qu'est l'obligation de vigilance (III). Il gouverne notamment les actions par lesquelles les Juges peuvent être saisis (IV), les principes autour desquels les procédures se déroulent, avec une opposition accrue entre le principe du contradictoire qui épouse l'obligation de compliance puisque l'un et l'autre traduisent le principe d'information et les droits de la défense qui ne les servent pas nécessairement, heurt qui va poser une difficulté processuelle de principe (V).

Enfin, et la qualité de "prototype" se justifie alors plus encore, parce que le Droit de la compliance a juridictionnalisé les entreprises dans la façon dont celles-ci mettent en oeuvre leurs Obligation légale de Compliance, c'est en respectant et en s'appuyant sur les principes de droit processuel que cela doit être fait, notamment à travers non seulement les sanctions mais encore les enquêtes internes (VI).

____

🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

8 février 2025

MAFR TV : MAFR TV - Surplomb

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR. Regulation, Compliance, Law

🌐s'abonner à la Newsletter Surplomb, par MAFR

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Qui est en charge de rendre effectif le dispositif de Compliance ? Plutôt l'entreprise ou plutôt l'Autorité publique ? Exemple des données : CE, 27 janvier 2025, B. c/ CNIL", in série de vidéos Surplomb, 8 févroer 2025

____

🌐visionner sur LinkedIn cette vidéo de la série Surplomb

____

____

🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cette vidéo a été élaborée

____

► Résumé de ce Surplomb : Dans sa décision du 27 janvier 2025, le Conseil d'État eut à apporter une solution à un cas que les règles de Compliance applicable en matière de données n'avaient pas expressément prévu. Une personne qui estime qu'une autre a méconnu ses obligations imposées par le RGPD peut-elle saisir la CNIL et non pas le responsable de traitement ?

Le Conseil d'Etat estime que la question est claire, qu'il n'est pas utile de poser une question préjudicielle à la CJUE. En effet, les textes imposent à celui qui allègue la méconnaissance de son droit de se tourner d'abord vers le responsable du traitement pour que l'information soit effacée avant de saisir dans un second temps la CNIL. En outre, il s'agissait en l'espèce d'informations personnelles insérées par des médecins dans un rapport d'expertise versé dans une instance judiciaire. Le Conseil d'Etat approuve la CNIL d'avoir estimé qu'elle n'a pas à contrôler et à apprécier les éléments de preuve, ce qui relève de l'office du juge judiciaire.

L'on mesure ici que, si par ailleurs sur la base du droit d'alerte la saisine d'autorités administratives peut être directe, ici le spécifique l'emporte sur le général, l'esprit de la loi confiant la préservation directe des droits au responsable du traitement, la CNIL ne devant venir dans son office de supervision et de hashtag#sanction que dans un second stade. Cela illustre ce qu'est le Droit de la Compliance d'une façon plus générale, qui repose en premier lieu sur les opérateurs eux-mêmes. En outre, creuset de droits subjectifs divers, ici droit à l'hashtag#effacement mais aussi droit de verser des preuves aux débats, le Conseil d'Etat souligne que c'est ici l'office du juge judiciaire de veiller à la loyauté des débats.

____

🎬visionner ci-dessous cette vidéo de la série Surplomb⤵️

____

Surplomb, par mafr

la série de vidéos dédiée à la Régulation, la Compliance et la Vigilance

20 janvier 2025

Conférences

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR. Regulation, Compliance, Law

🌐s'abonner à la Newsletter Surplomb, par MAFR

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le feu des contentieux de divorce et le froid que le juge doit souffler,", in Association du Collège de Droit de l'Université Jean-Moulin Lyon 3, Rencontre et discussion autour du dernier roman de Eliette Abecassis : un divorce à la française. Manufacture des tabacs, 20 janvier 2025, 17h-19h, Lyon.

____

🪑🪑🪑🪑participent également à cette conférence-débat :

🕴️Eliette Abécassis, Ecrivain

🕴️Vincent Egéa, professeur à l'Université Aix-Marseille

🕴️Hervé de Gaudemar, professeur à l'Université Jean-Moulin Lyon 3

🕴️Jean-Christophe Roda, professeur à l'Université Jean-Moulin Lyon 3

____

► Présentation de mon intervention dans cette conférence-débat : Après avoir écouté la présentation par Vincent Egéa du livre d'Eliette Abécassis, Divorce à la française, publié par celle-ci chez Grasset, puis la description qu'Eliette Abécassis en a faite, dans son choix d'écrire sur cela, dans sa façon de l'écrire, la construction du roman, la distribution des paroles de chacun qui exprime son monde à lui, l'entrechoc de ces mondes et le juge devant lequel de plus en plus ces "vérités" sont racontés dans des rapports personnels et sociaux de plus en plus violents et liquéfiés,

avant qu'un débat ne s'instaure avec l'auditoire d'étudiants très nombreux,

j'ai repris dans ce livre à la fois si beau et si instructif qu'il permet au lecteur d'accéder à la réalité du Droit et de ce contentieux particulier du divorce.

Notamment en ce qu'il est désormais courant, et pour chacun singulier puisque chacun a son histoire et la défend avec flamme et stratégie. Cet enflammement, que les conseils ou la famille peut modérer mais bien souvent attisent, n'est pas propre au Droit de la famille. Même en Droit économique et financier, on trouve cela. Mais c'est bien dans les conflits du divorce que la passion se déchaine, la passion de la vérité pouvant particulier à cet emballement.

L'office du juge est alors de "modérer" cela, s'appuyant sur la froideur du Droit, froideur qu'on lui reproche souvent mais qui est aussi sa distance, son impartialité et qu'il peut à travers notamment le juge apporter pour remettre à une température modérée les rapports parentaux, pour éviter que l'enfant ne s'enflamme à son tour. C'est bien ce que le Législateur lui demanda en 1975. D'ailleurs son auteur, Carbonnier, demandait par ailleurs au Législateur d'être autour comme "étranger" à son objet pour ne pas se laisser aller à la "passion", contre laquelle il mit en garde notamment le juge en 1995.

En lisant ce roman qui nous institue juge et nous amène à manier nous-même le principe du contradictoire au fur et à mesure que, tournant les pages, l'on écoute l'un et l'autre, l'on comprend à quel point la littérature est une voie royale pour accéder à la compréhension du Droit, en ce qu'il traduit l'état d'une société.

_____

📝Lire le compte-rendu de cette conférence-débat

________

Mise à jour : 31 décembre 2024 (Rédaction initiale : 1 janvier 2024 )

Organisation de manifestations scientifiques

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Coordination et animation du cycle de conférences-débats Contentieux Systémique Émergent, organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la direction scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 11h-12h30

____

► Le Cycle en quelques mots : Devoir de Vigilance, supervision des plateformes, information extrafinancière (CSRD), etc. : autant de nouveaux textes qui portent devant les juges des contentieux d’un type nouveau.

Malgré leur diversité, les cas portés devant les juges les plus divers présentent une unité : à travers le litige qui oppose les parties, c’est un système qui est en jeu, par exemple le système climatique, numérique, énergétique, financier, etc.

Les réglementations nouvelles ne sont que l’illustration de ce « contentieux systémique émergent » dont la formation a pour objet de montrer les nouveaux champs, les nouvelles techniques, les nouvelles normes, etc., en lien avec l’ampleur et la diversité des attentes des parties prenantes. Le cycle vise à favoriser les échanges croisés, afin d’alimenter la réflexion des magistrats en amont des litiges qui leurs seront soumis.

____

🔴Les inscriptions et renseignements se font à l’adresse : inscriptionscse@gmail.com

🔴Pour les avocats, les inscriptions se font à l’adresse suivante : https://evenium.events/cycle-de-conferences-contentieux-systemique-emergent/

⚠️Les conférences-débats se tiennent en présentiel à la Cour d’appel de Paris

____

► Présentation générale du cycle : En 2024, la Cour d’appel de Paris a créé une nouvelle chambre spécialisée : la chambre 5-12 Contentieux émergent – Devoir de vigilance et responsabilité écologique. Le contentieux de la vigilance est un exemple de ce qui émerge d’une façon plus générale : le contentieux systémique, souvent lié aux technologies. Celui-ci appelle une nouvelle façon de juger, d’organiser les procédures et les relations entre professionnels. Pour entrer dans ce Contentieux Systémique Émergent, une série de conférences-débats, valant formation continue, est organisée conjointement par la Cour d’appel de Paris, la Cour d’appel de Versailles, la Cour de cassation, l’École nationale de la magistrature (ENM) et l’École de Formation du Barreau (EFB), placée sous la responsabilité scientifique de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche.

Dans ce contexte, un cycle de conférences-débats faisant appel à des professionnels d’horizons très divers est proposé sur les thématiques suivantes :

- 🧮la notion même de « contentieux systémique émergent » et la place qu’y occupe le magistrat (29 mars 2024) : en lire le compte-rendu

- 🧮la vigilance, en tant qu’elle donne lieu à un contentieux systémique, notamment parce qu’elle prend forme juridique dans de nombreux contrats, par exemple dans les relations de travail (26 avril 2024) : en lire le compte-rendu

- 🧮la prise en considération dans le contentieux systémique émergent des techniques de fiabilité des informations, notamment sur les contenus disponibles sur les plateformes (27 mai 2024) : en lire le compte-rendu

- 🧮la façon dont l’intelligence artificielle engendre un contentieux systémique et l’influence des nouveaux textes spécifiques pris (24 juin 2024) : en lire le compte-rendu

- 🧮la durabilité, principe des systèmes que l'on retrouve dans les rapports et transitivement dans les contentieux portant sur leur élaboration, leurs normes, voire leur contrôle (9 septembre 2024) : en lire le compte-rendu

- 🧮les techniques probatoires nouvelles requises par le contentieux systémique émergent, pour rendre compte des besoins systémiques, par exemple des systèmes climatiques et numériques, et la façon dont les entreprises y répondent (14 octobre 2024) : en lire le compte-rendu

- 🧮le Droit processuel de la Vigilance, en ce qu'il intègre la dimension systémique du Contentieux de celle-ci (18 novembre 2024) : en lire le compte-rendu

- 🧮retour d’expérience institutionnelle et jurisprudentielle des juridictions dans le contentieux systémique émergent (16 décembre 2024) : en lire le programme

____

🧮consulter ci-dessous le programme complet du cycle de conférences-débats⤵️

28 décembre 2024

droit illustré

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche., "Un cas pratique probatoire et procédurale difficile :🎬𝑭𝒓𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒆", billet décembre 2024.

____

🎞️voir le film-annonce

___

Il y a beaucoup de films sur les procès criminels, c'est même la majorité des situations juridiques qui ont attiré les cinéastes, surtout dans le monde britannique et nord-américain📎

On en voit moins qui ne portent que sur la preuve. Mais sur l'affiche même du film 𝑭𝒓𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒆 c'est de preuve dont il s'agit : I shot my wife. Prove it.

Ce film sorti en 2007 est de Grégory Hoblit.

La phrase reproduite sur l'affiche montre d'emblée que la preuve juridique ne relève pas que du sens commun, car s'il est "évident" que le fait a eu lieu, puisque l'auteur dit l'avoir fait, encore faut-il que dans l'espace juridictionnel, cela soit dûment prouvé, c'est-à-dire selon la procédure que le Droit impose : c'est tout le thème du film.

Car par ailleurs l'intrigue est de boulevard : un mari âgé et riche (joué par Anthony Hopkins) aime sa jeune épouse qui aime quant à elle un jeune amant qu'elle voit en cachette et auquel elle cache sa véritable identité. En rentrant d'une de leurs rencontres clandestines, son mari l'attend et lui tire dans la tête. Affaire banale, affaire simple. Le procureur-adjoint (joué par Ryan Gosling) ne prend d'ailleurs en charge la poursuite contre le mari pour obtenir vite fait/bien fait que parce qu'elle ne présente pas de difficulté : le mari a avoué l'avoir tuée, l'arme est retrouvée. Une affaire vite réglée, avant qu'il ne quitte le bureau du Procureur pour aller travailler dans un cabinet d'avocats. Enfin l'argent. Le mari a raconté au poste de police devant le policier qui a fait le constat du drame comment il a tué sa femme. Tout colle. Drame terrible, drame banal. Le procureur-adjoint va pouvoir passer à la suite, au Droit des affaires.

Mais finalement l'épouse qui a reçu une balle dans la tête n'en est pas morte. Cela ne change pas grand chose, elle est comme morte : dans le coma, elle demeure désormais dans un service spécialisé. Mais le comportement du mari est étrange, puisqu'il rejette tout ce que le Droit organise pour la protection des accusés, par exemple l'assistance d'un avocat.

Chacun se dit qu'il ne connaît vraiment rien au Droit. Le spectateur se doute que cela est une feinte et qu'il joue à ne pas le connaître, à des fins incompréhensible puisque l'aveu et l'arme le mènent à une condamnation à la perspective de laquelle il demeure passif. Pour convaincre les jurés de son incompétence technique, il fait exprès de ne pas maîtriser le vocabulaire juridique le plus élémentaire, celui que tout le monde entend dans les séries et au cinéma. Il insiste sur son ignorance de tout cela. Il montre avec insistance son inaptitude à manier le Droit. Il ne soulève pas une objection alors qu'il faut en évoquer une (le juge essaie de l'aider, l'incite à le faire, il ne le fait pas), il en soulève une à contresens. On se dit qu'il ne comprend rien à rien, c'est contrariant un accusé qui ne joue pas son rôle. Le procureur et la juge commencent d'ailleurs à être agacés, puis inquiets de voir un homme si maître de lui, riche et puissant, agir si étrangement, sentent le piège. Mais que faire contre quelqu'un qui joue à ce que l'on pourrait dire comme "à contre-procédure" ?

C'est vrai, il n'a pas fait d'études de Droit, il dirige une entreprise de construction d'avions. Il est très riche. pour se distraire, il a fabriqué un immense mobile en acier où il peut faire couler des billes qui passent de niveau en niveau selon un parcours compliqué qu'il a lui-même conçu et fabriqué. Cela ne sera que plus tard que, pensant avoir tendu un piège parfait et qu'il suffit de poser la dernière bille, il se prévaudra d'une disposition du Code applicable, sans se tromper ni sur sa teneur ni sur sa numérotation. Comme l'une des billes qu'il met dans sa machine qui gouverne les rapports qu'il établit avec ce procureur-adjoint, bille qui passe d'un niveau à un autre :

C'est donc un film sur la connaissance des faits, car tout le monde sait qu'il a tué sa femme, et sur les contraintes du Droit qui interdit que l'on traduise directement cette connaissance immédiate et commune en jugement de condamnation.

C'est parce qu'il sait cela que l'auteur de l'acte criminel va construire son piège, un piège proprement juridique, dont les billes sont le Droit lui-même, dans sa procédure et ses règles de preuve. Car il faut qu'il y ait un procès, un procureur et un juge pour qu'il puisse tirer sur sa jeune épouse infidèle et qui ne l'aimait pas, et qu'il sorte pourtant libre du tribunal.

Cela sera triomphalement avec l'acceptation du procureur qui ne pourra de jure prouver l'acte criminel, et cela sera sur l'ordre du juge.

Car l'auteur de l'acte pénalement reprochable connaît aussi les nullités de procédures et c'est intentionnellement qu'il a fait en sorte que celui qui vienne chez lui juste après son acte terrible soit précisément le jeune amant, qualité que celui-ci n'osera de lui-même par la suite révéler, mais que le criminel révéla juste au moment procéduralement opportun.

Il a encore anticipé l'application d'autres règles de procédure, qui vont les unes après les autres lier procureur et juge.

C'est dommage qu'il n'ait pas fait de Droit, la stratégie processuelle lui coule manifestement dans les veines. Pour le pire, certes.

Mais dans les veines du procureur-adjoint, aussi. Car c'est un duel de Droit et de juristes qui est mis en scène : c'est celui qui sera le plus habile, le plus fin dans le maniement des règles et des qualification qui l'emportera. Lequel ? :

Comment ?

Seuls les mauvais résumés ou articles dévoilent les raisonnements et les règles de droit finalement maniés, et leur aboutissement.

Dans ce cas pratique bien pensé, et celui de ce film l'est particulièrement, le procureur-adjoint retourne en bibliothèque et ouvre page après page des ouvrages savant pour retrouver cette règle que, même en anglais, l'on désigne, comme en Droit romano-germanique, en langue latine, lui permettra de s'extraire de la machine diabolique. De ce cas pratique, il ne sera pas donné ici la solution, cela ne serait pas de jeu📎

Mais l'on voit ici une nouvelle fois que c'est dans la qualifications que tient l'art du juriste : les études faites par le procureur le placent plus haut que l'art de l'ingénieur de fabriquer des machines à faire circuler des billes.

C'est aussi pour cela que la Justice et le raisonnement judiciaire sont intimes.

________

V. à ce propos 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Au coeur du droit, du cinéma et de la famille : la vie, 2016

Mais ceux qui apprécient le latin aimeront retrouver les cas, complexes, d'application de non bis in idem, auxquels le diabolique ne pensa pas et qui en tourmente plus d'un.

27 décembre 2024

Base Documentaire : 03. Conseil d'Etat

► Référence complète : CE, sect. du contentieux, 6ème et 5ème ch. réunies, 27 déc. 2024, n° 498210, Association des avocats pénalistes

____

________

15 novembre 2024

Conférences

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

🌐s'abonner à la Newsletter Surplomb, par MAFR

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Considérer la géographie juridique africaine pour réussir la Vigilance", intervention de conclusion in Devoir de vigilance, quelles perspectives africaines ? Regards croisés en droit international, droit comparé et droit OHADA, Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP), Faculté de droit de Bordeaux, 15 novembre 2024

____

🧮consulter le programme complet de cette manifestation

____

📝cette intervention sert de base à un article publié ultérieurement dans l'ouvrage né de cette manifestation.

____

🚧Parce que cette intervention a été faite "sur le banc", cela a nécessité un travail intermédiaire d'écriture, prenant la forme d'un document de travail, réalisé en août 2025.

____

► Résumé de cette intervention de conclusion : Cette intervention de conclusion a été faite "sur le banc", c'est-à-dire directement après avoir écouté tous les intervenants de la journée. Elle n'est donc pas construite sur une conception a priori du sujet, mais sur l'impression qui, au fur et à mesure que les interventions se sont succédées, s'est dégagée de cet ensemble.

L'impression générale est que ces instruments de Compliance, dont la vigilance est la pointe avancée, ne sont appropriés que s'ils remplissent ce pourquoi ils ont été élaborés et imposés, ce qui suppose qu'ils soient adéquats aux situations concrètes auxquelles ils s'appliquent : au pays, à la législation qui façonne et exprime celui-ci, à l'économie de celui-ci, à sa population.

Il y a certainement des progrès à faire. Mais la Vigilance, comme le Droit de la Compliance, sont des mécanismes nouveaux, qui sont en train de dessiner: il faut chercher à les améliorer, à trouver des solutions :

🧱🕴🏻mafr, 🚧Devoir de vigilance : progresser, 2024

Cela n'est pas aisé, notamment si l'on se perd dans tous les éléments du puzzle des textes et décisions dans lequel la technique de vigilance s'insère, notamment au niveau français, européen et international :

🧱🕴🏻mafr, 🚧La vigilance, pièce d'un puzzle européen, 2023

En écoutant tous les orateurs, nombreux et variés, il apparaît ici que les progrès sont à faire pour que l'instrument de la Vigilance prenne davantage en considération les situations concrètes, que les divers Droits des pays d'Afrique, et notamment celui, unifié, de l'OHADA, traduisent.

Cela peut se faire, dès l'instant que chacun veut bien l'avoir en tête.

🧱🕴🏻J.-B. Racine, 📝Propos introductifs. La prégnance géographique dans le choix et l'usage des outils de la compliance, in 🧱🕴🏻mafr (dir.), 📕Les outils de la Compliance, 2021

Les orateurs ont pu montrer que les bons sentiments de Paris ou de Bruxelles peuvent paver l'enfer africain, par exemple sur le travail des enfants. Cela est vrai aussi en matière de lutte contre la corruption, comme l'a montré Mohamed Salah.

🧱🕴🏻M.M. Salah ,📝Conception et application de la compliance en Afrique, in 🧱🕴🏻mafr (dir.), 📕Les outils de la Compliance, 2021

A écouter les uns et les autres, il apparaît que souvent, bien qu'utilisant les mêmes mots, les oratrices et orateurs ne parlaient pas de la même chose, notamment pas dans ce à quoi se réfèrent le terme même de "Vigilance". Cela est le signe de ce que l'on appelle comme un devoir, ou une obligation, ou un engagement spontané, ou un ordre pénalement sanctionné, ce qui, on en conviendra, n'ont pas du tout les mêmes régimes ; ce qui montre l'immaturité de cette notion. En outre, parfois l'on a parlé de climat, ou l'on a parlé de droits des êtres humains, ou l'on a parlé de l'impératif de lutter contre la corruption, ou de lutter contre le blanchiment d'argent. Ces derniers soucis relèvent incontestablement des textes classés dans le Droit de la Compliance, dont certains affirment que la Vigilance est la pointe avancée tandis que d'autres posent que la Compliance serait étrangère ou ne serait qu'un élément de la Vigilance, parce que celle-ci embrasserait l'éthique, tandis que la Compliance ne serait que l'obéissance à la norme (la "conformité").

L'on mesure que l'absence d'accord sur les définitions est handicapant en pratique, car l'on ne sait pas quel est le régime juridique qui va s'appliquer. Cette incertitude est problématique en pratique parce que la loi ne pose pas des définitions qui permettent de déduire seules le contour des obligations des uns et des autres, notamment pas celles des entreprises, celles-ci demandant des modes d'emplois et recevant des interprétations contradictoires pour la même situation, suivant l'interlocuteur (un régulateur ou une ONG par exemple) ou selon le texte (un texte propre à l'activité industrielle, un texte propre au pays, ou un texte du pays de l'entreprise donneuse d'ordre sur le devoir de vigilance, ou un texte du droit commun des contrats, ou un texte qui viendra d'un droit souple qui demeure assez mystérieux).

Cette incertitude alimente la passion qui entoure la question de la vigilance, tout le monde prenant la parole, le spécialiste qui voudrait en parler étant soupçonné d'être technocrate ou capturé, ceux qui ne parlent pas étant la population locale pour laquelle d'autres s'expriment.

Il en résulte deux phénomènes qui vont perdurer, que l'on n'avait guère anticipé mais qui vont s'accroître : la contractualisation de toute la vigilance et la juridictionnalisation de toute la vigilance.

Le premier phénomène est la mise en contrats de la vigilance. Cette contractualisation est le moyen par lequel les entreprises, depuis des années, par un art contractuel qui ne cesse de se sophistiquer, exécutent les obligations légales de Compliance auxquelles elles sont assujetties.

L'on n'a que très peu d'information sur ces contrats qui sont pourtant ce qui permet aux entreprises d'obéir à la loi et d'ajouter aussi à la loi, mixte d'obéissance et de liberté contractuelle dont on a encore peu mesuré les effets en pratique.

🧱🕴🏻mafr, 📝La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits de l'Obligation de Compliance, in 🕴🏻mafr (dir.), 📕L'Obligation de Compliance, 2024

🧱🕴🏻mafr (dir.), 📕Compliance et contrat, 2025

Mais ils posent des questions essentielles. D'abord, ils feront resurgir la compétence juridictionnelle des juges de droit commun, par exemple les tribunaux de commerce en France, les juges des pays où les opérations industrielles se déroulent : ils sont la voie naturelle de l'arbitrage international. Ils sont des contrats d'un nouveau type, puisqu'ils structurent les "chaînes de valeur" (notion managériale)

🧱🕴🏻mafr, 📝Contrat de compliance, clause de compliance, 2022

Deux questions essentielles se posent à propos de ces contrats : elles concernent directement les pays africains, leur activité économique et leur population, telles qu'on en a entendu la description tout au long de toutes les interventions.

La première est de savoir qui gouverne dans cet appareillage structurel que constituent ces "contrats de régulation" par lesquels les chaînes d'activités se construisent comme structures durables. Qui est le fort et qui est le faible, entre les entreprises et les États ?

La seconde est de savoir quelle part a la réalité du pays, de l'activité économique locale appréhendée par la filiale, quelles considérations concrètes ont les personnes qui sur place sont impliquées : les personnes qui sont concrètement impliquées sont-elles vraiment, comme le veut le dispositif, "prises en considération" quand on parle pour elles ? Qui est le mieux placé pour parler pour elles, pour les défendre, pour les connaître ?

Si l'on veut, comme cela a été développé dans les contributions, contextualiser, affiner, connaître au plus près, c'est-à-dire à la fois disposer de définitions pour savoir ce dont on parle mais en même temps partir des réalités géographiques et humaines, c'est alors le Juge qui apparaît.

C'est le second phénomène qui est apparu et qui va s'accroître : la juridictionnalisation de la Vigilance.

🧱🕴🏻mafr (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023.

Cela se conçoit puisque le Juge est apte à se saisir des faits, la situation en Ouganda ou en Tanzanie, ce que l'on désigne souvent comme "l'extraterritorialité" des mécanismes de Compliance étant ainsi compensée.

Mais dès lors la compétence exclusive du Tribunal judiciaire de Paris peut devenir plus difficile, étant plus éloigné encore de l'Afrique que ne l'est l'entreprise donneuse d'ordre. Mais précisément les juges du contrat peuvent être saisis sur la base du Droit des contrats.

Cette place centrale du Juge soulève de multiples difficultés procédurales, soit non encore résolues, soit encore perçues.

🧱🕴🏻mafr (dir.), 🧮Le Droit processuel de la Vigilance, 2024.

À l'articulation entre la procédure et le fond, les questions de preuve nécessitent l'élaboration d'un système probatoire nouveau. Lorsque les faits pertinents sont en Afrique tandis que l'entreprise qui en répond est en France au regard d'une législation adoptée en Europe, il faut en tenir compte.

🧱🕴🏻mafr, 📝Le juge, l'obligation de compliance et l'entreprise. Prolégomènes pour le système probatoire de la compliance, 🧱🕴🏻mafr (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023

En outre, puisqu'il s'agit de prévenir, de gérer des risques et de détecter, c'est l'avenir qui est l'objet principal de preuve. Un objet difficile par nature, qui appelle de la prudence. Celle que l'on doit attendre des Juges qui peuvent préférer la solution d'un accord : le contrat et l'engagement reviennent, par exemple par la médiation, dans les modes de résolution des conflits.

Mais au plus proche de là où cela se passe, les juridictions de l'OHADA peuvent alors être saisies, entendre les États et les populations.

Plus encore, dans la contractualisation (c'est alors que les deux phénomènes majeurs, celui de la contractualisation et celui de la juridictionnalisation, vont entrer en dialectique), les clauses s'articulent pour activer le juge naturel du contrat international, comprenant des clauses de vigilance : l'arbitre international.

🧱🕴🏻L. Aynès, 📝Comment l'arbitrage international peut être un renfort de l'Obligation de Compliance, in 🕴🏻mafr (dir.), 📕L'Obligation de Compliance, 2024

L'OHADA dispose de mécanismes institutionnels arbitraux.

C'est le moment de les orienter pour qu'ils ouvrent l'Afrique à la Vigilance et ouvrent la Vigilance à l'Afrique.

Concrètement.

________

29 octobre 2024

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : Mélanges offerts à Louis Vogel. La vie du droit, LexisNexis - Dalloz - LawLex - LGDJ, 2024, 828 p.

____

____

📗lire la table des contributions

____

► Présentation de l'ouvrage (faite par l'éditeur) : "Le droit est une matière vivante qui organise le monde réel et, comme Louis Vogel, évolue sans cesse.

Guidé par sa très forte envie d’agir, Louis Vogel a, dans chaque partie de sa vie professionnelle, fortement fait progresser la situation qu’il a trouvée à l’origine.

À l’Université, il apporte une contribution décisive, d’abord comme professeur, au travers de ses nombreux ouvrages et des masters qu’il a fondés et dirigés, notamment en droit économique français et européen ; ensuite, comme président de l’université Panthéon-Assas et président de France Universités, il réforme en profondeur, saisissant toujours toutes les opportunités.

Comme avocat, aux côtés de son frère Joseph, il fonde un cabinet spécialisé en droit de la concurrence, qui conseille les plus grands noms du secteur de l’automobile, de l’audiovisuel, de la distribution… et qui, dans de nombreuses affaires, fait évoluer la jurisprudence. Toujours ouvert aux nouveautés, Louis Vogel travaille, en parallèle, sur l’application de l’intelligence artificielle au droit.

En politique, comme maire et président de l’agglomération de Melun puis, plus récemment, comme sénateur, il poursuit son action au service de la collectivité et, après, en tant que professeur, avoir enseigné le droit et, en tant qu’avocat, l’avoir appliqué, désormais, en tant que sénateur, il le crée.

Convaincu que la liberté, la prudence et la confiance conditionnent la réussite, Louis Vogel a, durant toutes ces années, accompagné, et souvent, anticipé les mutations de notre société. La richesse et la diversité des articles composant ses Mélanges démontrent qu’il a transmis à ceux qui ont cheminé avec lui cette curiosité et cette humanité."

____

📝lire une présentation de l'article de Marie-Anne Frison-Roche : "Naissances d'une branche du Droit : le Droit de la Compliance"

________

24 octobre 2024

Base Documentaire : 03. Conseil d'Etat

► Référence complète : CE, Ass., 24 octobre 2024, 465144, Mutuelle centrale de réassurance (MCR)

____

________

14 octobre 2024

Conférences

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Entreprises assujetties au Droit de la Compliance : la charge de prouver la crédibilité de la trajectoire des actions entreprises à partir des structures mises en place", in Les techniques probatoires adéquates dans le Contentieux Systémique Émergent, in cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 14 octobre 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle Cassin

____

🧮consulter le programme complet de cette manifestation

____

🧮consulter le programme de l'ensemble du cycle Contentieux Systémique Émergent

____

____

____

► Résumé de la conférence : comme cela est développé ci-dessous, l'intervention montre que le contentieux systémique met en lumière ce qui est à la charge des entreprises systémiques : avant tout une obligation probatoire qui est permanente et qu'elles doivent satisfaire à l'égard des parties prenantes, notamment des investisseurs, des partenaires, des consommateurs, de l'opinion publiques, qu'il y ait procès ou qu'il n'y ait pas procès. Mais il est essentiel de déteminer l'objet de cette preuve, dont la charge est permanente. Il s'agit de montrer les efforts qui sont faits d'une façon permanente par l'entreprise cruciale pour que le système dans lequel elle évolue ne s'effondre pas ("but monumental négatif"), voire pour qu'il s'améliore ("but monumental positif"). Comme il s'agit d'objectifs par nature futurs, ce qui s'apparente à une preuve impossible, il s'agit d'apporter une démonstration de "crédibilité", c'est-à-dire de montrer que les structures mise en place par l'entreprise et les comportements déjà obtenus par elle, à l'intérieur et à l'extérieur, engendrent une "trajectoire" dont on peut raisonnablement penser qu'ils engendreront les effets qui sont attendus par les légsilations qui font peser les obligations sur les entreprises. Cela est pertinent quelques soient les systèmes impliqués, qu'il s'agisse du système bancaire, financier, énergégétique, climatique, numérique, etc., et quelque soit le but monumental systémique visé, qu'il s'agisse de la lutte contre la corruption, le blanchiment, le changement climatique néfastique, l'établissement d'une égalité effectif entre les êtres humains, le respect de l'autre, etc.

C'est à cette aune que les notions classiques d'objet de preuve, de charge de preuve, de présomption, de moyens de preuve, de dispension de preuve, et surtout d'office probatoire de juge, doivent être ajustés au contentieux systémique qui émege.

____

🔓Lire ci-dessous les lignes de force de cette intervention⤵️

14 octobre 2024

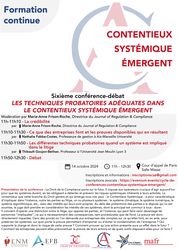

Organisation de manifestations scientifiques

► Référence complète : Les techniques probatoires adéquates dans le Contentieux Systémique Émergent, in cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 14 octobre, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle Masse

____

🧮consulter le programme de l'ensemble du cycle Contentieux Systémique Émergent

____

____

► Présentation de la conférence : Le Droit de la Compliance porte sur le futur. Il impose aux opérateurs cruciaux d'agir aujourd'hui pour que les systèmes durent, en les obligeant à détecter et prévenir les risques systémiques inhérents à leurs activités. Le contentieux que cette branche du Droit génère et qui émerge sous nos yeux - le Contentieux Systémique - a pour caractéristique d'impliquer dans l'instance, outre les parties au litige, un ou plusieurs systèmes : le système climatique, le système numérique, le système algorithmique, etc., avec des intérêts qui leurs sont propres. Au delà des prétentions des parties à la dispute qui lui est soumise, le juge doit prendre en considération les intérêts de ces systèmes, dont le principal est commun à tous : durer.

Cet "arrière-litige" selon l'expression retenue par Thibault Goujon-Bethan, pour désigner la distinction à opérer entre le litige, qui oppose les parties, et l'instance qui peut faire venir davantage de personnes "impliquées", a nécessairement des conséquences, tant procédurales que de fond. La preuve est donc directement impactée. Dans des procès où l'on demande aux entreprises des comptes sur ce qu'elles font, en ex ante, pour préserver les systèmes, sur quoi porte la preuve permettant d'emporter ou d'éviter la condamnation de l'entreprise ? Qui supporte la charge et donc le risque de cette preuve ? Comment prouver qu'une action présente aura un effet dans le futur ? Comment les entreprises peuvent-elles préconstituer la preuve de leurs actions et de quels outils disposent-elles pour ce faire ?

____

🧮Programme de cette manifestation :

Sixième conférence-débat

LES TECHNIQUES PROBATOIRES ADÉQUATES DANS LE CONTENTIEUX SYSTÉMIQUE ÉMERGENT

Cour d’appel de Paris, salle Masse

Présentation et modération par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)

🕰️11h-11h10. 🎤Entreprises assujetties au Droit de la Compliance : la charge de prouver la crédibilité de la trajectoire des actions entreprises à partir des structures mises en place, 🕴️Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)

🕰️11h10-11h30. 🎤Ce que des entreprises font et les preuves disponibles qui en résultent, par 🕴️Nathalie Fabbe-Costes, Professeure de gestion à Aix-Marseille Université

🕰️11h30-11h50. 🎤Les différentes techniques probatoires quand un système est impliqué dans un litige, par 🕴️Thibault Goujon-Bethan, Professeur de droit à l’Université Jean-Moulin Lyon 3, directeur du Centre patrimoine et contrats, directeur de l’IEJ de Lyon

🕰️11h50-12h30. Débat

____

🔴Les inscriptions et renseignements se font à l’adresse : inscriptionscse@gmail.com

🔴Pour les avocats, les inscriptions se font à l’adresse suivante : https://evenium.events/cycle-de-conferences-contentieux-systemique-emergent/

⚠️Les conférences-débat se tiennent en présentiel à la Cour d’appel de Paris.

____

🧮Lire ci-dessous la présentation détaillée de la manifestation faite par Marie-Anne Frison-Roche⤵️

11 octobre 2024

MAFR TV : MAFR TV - Surplomb

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR. Regulation, Compliance, Law

🌐s'abonner à la Newsletter Surplomb, par MAFR

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L'extension du domaine de la CJIP par la voix de la connexité : la CJIP Nestlé Waters du 2 septembre 2024", in série de vidéos Surplomb, 11 octobre 2024

____

🌐visionner sur LinkedIn cette vidéo de la série Surplomb

____

____

🎬visionner ci-dessous cette vidéo de la série Surplomb⤵️

____

Surplomp, par mafr

la série de vidéos dédiée à la Régulation, la Compliance et la Vigilance

1 octobre 2024

Base Documentaire : 02. Cour de cassation

► Référence complète : Crim., 1er oct. 2024, n° 23-81.328

____

____

🌐Lire le commentaire fait de cet arrêt

________

25 septembre 2024

Organisation de manifestations scientifiques

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, coordination de la conférence L'incidence du devoir de vigilance sur les litiges commerciaux, Tribunal de commerce de Paris, Droit & Commerce et Association Française en Faveur de l'Institution Consulaire (AFFIC), Tribunal de commerce de Paris, 25 septembre 2024, 17h30-20h

____

🧮consulter le programme complet de cette manifestation

____

🌐consulter sur LinkedIn une présentation générale de cette manifestation

____

► Présentation générale de la conférence : Le Devoir de Vigilance traduit la place nouvelle des entreprises dans le monde. La Vigilance existait parfois de manière sectorielle et la loi de 2017 l’a étendue aux grandes entreprises qui maîtrisent les chaînes de valeur, la directive de 2024 en ayant repris les grandes lignes à la même catégorie d'opérateurs maîtrisant les chaines d'activités. Pour en rester au Droit français, la loi dite « Confiance » a attribué au Tribunal judiciaire de Paris la compétence de connaître des "actions relatives" à ce devoir. Cela ne signifie pas pour autant que les juridictions consulaires n’auront plus à en connaître.

En effet et en premier lieu, la vigilance peut excéder le périmètre de la loi de 2017. En deuxième lieu, la vigilance peut concerner en même temps le plan établi par l’entreprise, mais aussi le droit commercial des contrats ou de la responsabilité, le droit spécial de la distribution, etc.

Les juridictions consulaires vont devoir construire une doctrine de répartition et d’articulation des contentieux, notamment par des sursis à statuer à l’intérieur de certains contentieux. Pour bâtir une jurisprudence unifiée ou à tout le moins non-contradictoire de la vigilance, il faut imaginer un dialogue des juges et des modalités nouvelles.

____

🧮Programme de cette manifestation :

L'INCIDENCE DU DEVOIR DE VIGILANCE SUR LES LITIGES COMMERCIAUX

Tribunal de commerce de Paris, salle 1

🕰️17h15-17h30. Accueil

🕰️17h30-17h40. 🎤Mots d'ouverture, par 🕴️Antoine Diesbecq, Président de l’association Droit & Commerce, avocat au barreau de Paris et 🕴️Marie-Hélène Huertas, Présidente de l’AFFIC, Présidente de chambre honoraire au Tribunal de Commerce de Paris

🕰️17h40-18h. 🎤Devoir de vigilance et litiges commerciaux : Une compétence à partager ?, par 🕴️François Ancel, Conseiller à la Première Chambre civile de la Cour de cassation

🕰️18h-18h20. 🎤Devoir de vigilance et litiges commerciaux : Expliciter les notions et qualifications en jeu, par 🕴️Jean-Christophe Roda, Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3, Directeur du Centre de Droit de l’entreprise

🕰️18h20-18h40. 🎤Devoir de vigilance et litiges commerciaux : Anticiper l''incidence" et s’organiser, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)

🕰️18h40-19h. 🎤Conclusion, par 🕴️Patrick Sayer, Président du Tribunal de commerce de Paris

🕰️19h-19h30. Échange avec la salle

🕰️19h30-20h. Cocktail

________

25 septembre 2024

Conférences

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Devoir de vigilance et litiges commerciaux : Anticiper l'"incidence" et s’organiser", in L'incidence du devoir de vigilance sur les litiges commerciaux, Tribunal de commerce de Paris, Droit & Commerce et Association Française en Faveur de l'Institution Consulaire (AFFIC), Salle 1 du Tribunal de commerce de Paris, 25 septembre 2024

____

🌐consulter sur LinkedIn le compte-rendu de cette intervention

____

🧮consulter le programme complet de cette manifestation

____

🧱consulter la fiche de coordination scientifique de cette manifestation

____

🌐consulter sur LinkedIn une présentation générale de cette manifestation

____

► Résumé de la conférence : Après avoir écouté les interventions si éclairantes de François Ancel et de Jean-Christophe Roda, j'ai eu la grande opportunité de souligner comme eux que le devoir de vigilance, dans le respect des lois de 2017 et de 2021, dans la perspective de la transposition de la directive CS3D, n'implique pas si brutalement qu'on a pu le dire une méconnaissance par les juges autres que ceux du Tribunal judiciaire de Paris de ce nouveau Droit, qui est le prolongement du Droit de la Compliance, comme l'a notamment rappelé le Haut Conseiller Ancel.

En effet, parce que les juges des tribunaux de commerce traitent chaque jour du droit des contrats, et que les entreprises construisent leurs chaînes de valeur par des contrats qu'il convient de qualifier de "contrat de régulation", le devoir de vigilance entre en "incidence" dans ces contentieux.

Ceux-ci peuvent être de dimension "systémique".

Il ne peut qu'en résulter non pas des compétence en tranchée mais des "partages de compétence", selon des lignes dessinées par François Ancel. Ce partage doit être se construire par un dialogue des juges, méthode nécessaire sur laquelle Patrick Sayer a conclu cette conférence élaborée sur un sujet essentiel et d'avenir.

________

5 septembre 2024

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : U. Öberg, "A ‘General’ Court in Name Only", Concurrences, septembre 2024, n° 3, art. n°119581, pp. 2-6

____

► Résumé de l'article :

____

🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

________

11 juillet 2024

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : Mélanges en l'honneur de Natalie Fricero. Procédure civile sans frontières, Dalloz et LGDJ, 2024, 704 p.

____

____

📗lire le sommaire de l'ouvrage

____

► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "Il est des matières indissociables de certains noms et des noms indissociables de certaines matières. Tel est le lien unissant la Professeure Natalie Fricero et la procédure civile.

Professeure des universités à la Faculté de droit de l’Université de Nice (Côte d’Azur), directrice de l’Institut d’études judiciaires de cette faculté pendant plus de 20 ans, présidente de la première Commission nationale de l’examen d’entrée aux CRFPA, membre du Conseil supérieur de la magistrature entre 2019 et 2022, membre du Conseil national de la médiation depuis 2023, doyenne du pôle civil de l’École nationale de la magistrature, ambassadrice de l’amiable, Natalie Fricero a une carrière immense, voire vertigineuse. Son apport à la doctrine procédurale contemporaine est unanimement reconnu en France et au-delà des frontières nationales par l’ensemble de ses pairs et des professionnels du droit.

Les frontières, la Professeure Natalie Fricero n’a eu de cesse de les repousser, de s’en affranchir, voire de les abolir. Travaillant de concert avec les professions juridiques, la Professeure Natalie Fricero a fait céder la frontière entre le monde universitaire et celui des praticiens. Disruptive, elle a innové dans ses pratiques pédagogiques et œuvre continuellement à une conception moderne de la procédure civile dont elle a très tôt repoussé les limites pour y intégrer les modes amiables de résolution des différends. Pragmatique, elle a considérablement amélioré la lisibilité de la matière tant pour la communauté académique que pour les professionnels à l'échelle nationale et internationale, grâce à ses nombreux ouvrages, articles, conférences, communications, formations et sa participation décisive au code mondial de l'exécution et au code mondial de l'exécution digitale. Précurseur, elle a su saisir en avance l'influx de l’européanisation de la procédure et des droits de l'Homme, mais aussi les opportunités des nouvelles technologies, dessinant les lignes de la procédure civile de demain.

Par sa générosité, son enthousiasme, son dynamisme et son talent, la Professeure Natalie Fricero continue de marquer des générations d’étudiants, d'inspirer nombre de ses collègues et d’influencer la communauté juridique. En lui consacrant ces Mélanges, ses amis souhaitent la remercier de ce qu’elle apporte à chacun et à la procédure civile ; une discipline qu’elle veut humaniste, généreuse, sans frontières ; une procédure civile à son image.".

____

📝lire une présentation de l'article d'Hervé Croze : "Dieu nous garde du contrôle de proportionnalité"

_________

24 juin 2024

Conférences

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Les deux rencontres entre l'intelligence artificielle et le Contentieux Systémique", in L’intelligence artificielle, nouveau champ de contentieux systémique, in cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 24 juin 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle Cassin

____

🧮consulter le programme complet de cette manifestation

____

► Résumé de la conférence : Dans la présentation générale sur le thème lui-même, j'ai souligné "Les deux rencontres entre l'intelligence artificielle et le Contentieux Systémique".

La perspective retenue dans la conférence n'est pas l'état de ce qui est convenu d'appeler l'"Intelligence Artificielle", mais bien la façon dont on doit corréler ici l'IA et le "Contentieux Systémique Émergent" (CSE).

Cela suppose de rappeler ce qu'est un "contentieux systémique" (1), puis de voir l'apport de l'intelligence artificielle pour traiter ce type de contentieux (2), avant de voir que le système algorithmique lui-même peut être l'objet de Contentieux Systémique (3).

1. Ce qu'est le Contentieux Systémique que l'on voit Émerger

Sur la notion même de "Contentieux Systémique Émergent", proposée en 2021, lire : M.-A. Frison-Roche, 🚧L'hypothèse de la catégorie des causes systémiques portés devant le juge, 2021.

Ce Contentieux Systémique Émergent vise des situations dont la connaissance est portée devant le juge et dans lesquelles un système est impliqué. Il peut s'agir du système bancaire, du système financier, du système énergétique, du système numérique, du système climatique, du système algorithmique.

Dans ce type de contentieux, les intérêts et l'avenir du système lui-même sont "en cause". Le juge doit donc les "prendre en considération"📎

En cela, le "Contentieux Systémique" doit se distinguer du "contentieux de masse". Le "contentieux de masse" vise des litiges très nombreux et analogues. Le fait qu'ils soient souvent de "faible importance" n'est pas forcément déterminant, car ces litiges sont importants pour les personnes en cause (cf. l'article déterminant de Carbonnier, "De Minimis...", 1981)📎

2. L'apport de la puissance algorithmique dans la menée d'un Contentieux Systémique

À ce titre, l'IA peut être un outil utile, voire indispensable, pour maîtriser de tels Contentieux Systémiques, dont l'émergence correspond à une nouveauté et dont la connaissance est portée devant le juge de droit commun.

En effet, ce type de contentieux est particulièrement complexe et long, les questions probatoires étant au centre, les expertises succédant aux expertises. L'appréciation des expertises est difficile à mener. L'IA peut alors être un moyen pour le juge, afin de juguler de risque accru de capture par les experts de son devoir de décision, de maîtriser la dimension expertale du Contentieux Systémique.

Le choix des techniques d'IA présente les mêmes difficultés que celles exposées depuis toujours à propos des experts. Il est probable que des mécanismes de certification, analogues à l'inscription sur des listes d'experts, se mettent en place, si l'on s'écarte de la construction par les juridictions elles-mêmes (ou par le gouvernement, ce qui peut poser un problème d'indépendance de la justice), ou si l'on veut un contrôle sur des outils fournis par les parties elles-mêmes, au regard du principe de l'égalité des armes, en raison du coût de ces outils.

3. Lorsque c'est le système algorithmique lui-même qui est l'objet d'un Contentieux Systémique : sa place est alors plutôt en défense

En outre et d'une façon centrale, le système algorithmique donne lui-même lieu à un Contentieux Systémique, en ce que des personnes peuvent saisir le Juge en prétendant avoir subi un dommage par le fonctionnement du système algorithmique ou en demandant l'exécution d'un contrat rédigé par ce système. C'est sur le terrain du Droit commun des obligations que le système peut se trouver impliqué dans l'instance juridictionnelle.

Il est remarquable que, par rapport à des hypothèses jusqu'ici privilégiées dans les précédentes conférences-débats, notamment le 26 avril 2024 à propos du Contentieux Systémique Émergent lié au Devoir de Vigilance📎

Or, l'instance change si le système est présenté non plus comme la "victime" potentielle mais plutôt comme le "coupable" potentiel. Il est notamment beaucoup moins clair d'identifier quel type d'intervenant dans l'instance, qui ne soit pas nécessairement partie au litige, a vocation à parler pour expliciter l'intérêt du système, notamment au regard de la durabilité et de l'avenir du système de l'IA.

Ce point de réflexion devra être approfondi par les chefs de juridiction.

________

🕴️Fr. Ancel, 📝Quel rôle pour le juge aujourd’hui dans la compliance ? Quel office processuel du juge dans la compliance ?, in 🏛️Conseil d'État et 🏛️Cour de cassation, 📗De la régulation à la compliance : quel rôle pour le juge ?, 2024.

🕴️J. Carbonnier, 📝De minimis..., in 📗Mélanges dédiés à Jean Vincent, 1981.

🧮La vigilance, nouveau champ de contentieux systémique, in cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 26 avril 2024.

18 juin 2024

Base Documentaire : 08. Juridictions du fond

► Référence complète : Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 12, 18 juin 2024, n° RG 21/22319, EDF

____

____

🏛️consulter une présentation de l'arrêt rendu le même jour dans l'affaire dite TotalEnergies

____

🏛️consulter une présentation de l'arrêt rendu le même jour dans l'affaire dite Suez

____

📰lire le communiqué de presse accompagnant le prononcé de ces trois arrêts

____

📝Commentaires de cette décision :

- Rev. int. compliance, n°4, 30 juillet 2024, act. 135

________