16 octobre 2025

Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

____

► Reference complète : M.-A. Frison-Roche, "De l'obligation de compliance à l'obligation de vigilance: le rôle du juge", in Table-ronde, De la compliance au devoir de vigilance. Une nouvelle responsabilité des entreprises, Lettre des juristes d'affaires, oct. 2025.

____

📝lire l'article reproduisant l'ensemble de la discussion

____

► Résumé de mon intervention: Dans ce débat dont les termes ont été reproduit dans la revue, l'on m'a demandé d'expliquer comment le Droit avait évolué, en posant tout d'abord le Droit de la compliance, construit sur des ambitions systémiques, pour éviter des catastrophes sectorielles (banque, finance, énergie), ambitions constitutives de "buts monumentaux négatifs", pour ensuite évoluer d'une part des "buts monumentaux positifs", à savoir la protection des êtres humains impliqués de gré ou de force dans ces systèmes d'autre part en dehors même de secteurs aux contours cernables, comme les ambitions environnementales ou numériques. Le devoir de vigilance prolonge ce Droit de la Régulation et concrétise cette "obligation de compliance" à laquelle les entreprises sont assujetties. Il faut garder de la mesure dans la conception de la responsabilité qui y est attachée pour ne pas tout perdre. Les entreprises sont tenues par les buts mais doivent rester libres des moyens, et être notamment incitées à manier les techniques du contrat. Cette mesure est confiée au Juge car, en raison de la juridictionnalisation de la Compliance, est au coeur de cette nouvelle branche du Droit, qui se développe indépendament des fluctuations des textes.

Dans la suite de la discussion, l'on m'a demandé mon opinion sur l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 17 juin 2025, dit La Poste. J'ai souligné que les commentaires n'avaient souvent retenu que les développements sur la cartographie des risques, alors que cet arrêt pose tout d'abord en principe que le plan est l'oeuvre des organes décisionnaires de l'entreprise et qu'il n'est pas coconstruit, la concertation étant une consultation et une prise en considération, ce qui n'est pas la même chose, le juge rappelant lui-même qu'il ne doit lui-même pas immiscer dans la gestions.

Dans la discussion, j'ai souligné que si l'on doit souligner l'essentie de ce qui serait une "nouvelle responsabilité", elle porterait avant tout sur une nouvelle dimension probatoire que l'entreprise doit mettre en place en Ex Ante. La mise en oeuvre de la CSRD, même si elle a été excessivement normée, est dans ce sens et cette culture probatoire doit se développer.

____

⛏️Aller plus loin sur la question :

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'obligation de compliance, 2025

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝La Vigilance, pointe avancée et part totale de l'Obligation de Compliance, 2025

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Compliance, Vigilance et Responsabilité civile : mettre en ordre et raison garder, 2025

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la compliance, 2023

________

2 octobre 2025

Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateur", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.3-44.

____

► Cet article constitue l'introduction de l'ouvrage

____

📝lire l'article

____

____

📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

📚voir une présentation de la collection "Régulations & Compliance" dans laquelle le livre est publié

____

► Résumé de l'article : Cet article dit ce qu'est l'Obligation de Compliance des entreprises. Plongeant dans la masse des très obligations de compliance, il prend comme méthode de classement celles qui relèvent d'une obligation de résultat et celles qui relèvent d'une obligation de moyen. Il justifie le choix de ce critère essentiel, qui change les objets et la charge de preuve des entreprises qui sont assujetties à une obligation de résultat lorsqu'il s'agit de mettre en place des "structures de compliance" et sont assujetties à une obligations de moyens quant au effets produits par ces structures de compliance. Puis dans un deuxième temps l'article analyse une à une les corpus ("Sapins 2", "Vigilance", CSRD, CS3D, DSA, NIS2, DMA, DORA,AML-FT, Avoir des avoirs,....) et les obligations techniques de compliance qu'elles imposent pour les répartir selon les textes en obligations de résultat ou en obligation de moyens. Ce tableau du droit positif ainsi dressé, renvoi étant fait à tous les articles des textes permet de montrer qu'en droit positif l'Obligation de Compliance a avant tout une dimension probatoire, ce qui est développée dans le troisième temps de l'article : l'entreprise doit montrer qu'elle a mis en place les structures de compliance (obligations de résultat) requises par les textes et c'est aux tiers qui lui reprochent les effets insatisfaisants que ces structures auraient selon elles produits) de démontrer qu'il y a de la part de l'entreprise une faute ou une négligence (obligation de moyen).

En effet, plutôt que de se plonger dans les disputes de définitions, en cours du fait que le Droit de la Compliance est lui-même une branche du Droit naissante, l'idée de cette contribution est de partir des différents régimes de si multiples et diverses obligations de compliances auxquelles les lois et réglementations assujettissent les grandes entreprises : elles doivent parfois les appliquer à la lettre et parfois ne sont sanctionner qu'en cas de faute ou négligence. Cela renvoie à la distinction entre obligation de résultat et obligation de moyens.

Bien qu'il soit hasardeux de transposer à des obligations légales l'expression et le régime des obligations contractuelles, en partant de ce constat dans le système probatoire de la compliance d'une pluralité d'obligations de moyens et de résultat, suivant qu'il s'agit de telle ou telle obligation technique de compliance, au classement desquelles il faut tout d'abord procéder. Il apparait alors que cette pluralité ne constituera pas un obstacle définitif à la constitution d'une définition unique de ce qu'est l'Obligation de Compliance. Cela permet au contraire de l'éclaircir, de tracer les allées dans ce qui est si souvent qualifié de fatras juridique, de masse réglementaire immaitrisable.

En effet, en tant que l'entreprise obligée au titre du Droit de la Compliance participe à la réalisation des Buts Monumentaux qui fondent normativement celui-ci, obligation légale éventuellement relayée par le contrat voire par l'éthique, elle ne peut être qu'une obligation de moyens, en raison même de cette nature téléologique et de l'ampleur des buts visés, par exemple l'heureux dénouement de la crise climatique qui commence ou l'égalité effective souhaitée entre les êtres humains. Ce principe acquis laisse place au fait que ces comportements demandés sont jalonnés par des process mis en place par des outils structurés, le plus souvent légalement décrits, par exemple l'établissement d'un plan de vigilance ou des formations régulièrement organisées (effectivité), sont des obligations de résultat, tandis que les effets heureux produits par ce plan ou ces formations (efficacité) sont des obligations de moyens. C'est encore plus le cas lorsqu'il s'agit d'obtenir la transformation de l'ensemble du système, c'est-à-dire une solidité acquise du système, une culture d'égalité, un respect de chacun à l'égard de tous, ce qui relève de l'efficience.

L'Obligation de Compliance apparaît ainsi unifiée parce que graduellement, et quelles que soient les diverses obligations de compliance dont il s'agit, leur intensité ou leur secteur, ses préalables structurels de process sont n premier lieu des structures à établir auxquelles le Droit, à travers notamment le Juge, demandera qu'elles sont sont mises en place mais ne demandera pas plus, tandis que tendre vers la réalisation des Buts monumentaux précités sera une obligation de moyens, ce qui peut paraître plus léger, mais correspond à une ambition incommensurable, à la hauteur de ces Buts. En outre, parce que ces structures (les plateformes d'alerte, les formation, les audits, les contrats et les clauses, etc.), n'ont de sens que pour produire des effets et des comportements aboutissant à des modifications convergents vers les buts monumentaux, ce sont les obligations de moyens qui ont le plus d'importance et non pas les obligations de résultat. De cela aussi le Juge doit tenir compte.

Enfin, l'Obligation de compliance, qui consiste donc par cet intermaillage de multiples obligations de compliance de résultat et de moyens d'utiliser la position vise in fine à une efficience des systèmes, en Europe à une civilisation des systèmes, ce pour quoi les entreprises doivent montrer non pas tant qu'elles ont bien suivi les process (résultat) mais que cela a produit des effets qui convergent avec les buts recherchés par le Législateur (effets produits selon une trajectoire crédible). C'est ainsi que doit s'organiser et se comporter une entreprise cruciale, responsable Ex Ante.

________

2 octobre 2025

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : J.-Ch. Roda, "La preuve de la bonne exécution de la Vigilance au regard du système probatoire de Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.679-689.

____

📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

____

► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : Prenant comme illustration l'Obligation de Vigilance, l'auteur examine dans une première partie de l'article la question de savoir qui doit prouver et selon quel ordre. Il n'existe pas dans les dispositifs propres au devoir de vigilance des règles qui inversent expressément la charge de preuve, jusqu'à la faire supporter à l'entreprise qui devrait démontrer avoir correctement exécuter son obligation. Il convient plutôt de revenir au Droit commun, ce qui fait varier la charge de preuve suivant la nature des obligations qui pèse sur l'entreprise en raison de son Obligation de Vigilance, notamment entre le fait d'établir un plan et d'établir un plan tel qu'on peut l'attendre, l'efficacité de celui-ci engendre sur ceux qui la contestent l'obligation de démontrer son inefficacité. De toutes les façons, les 2 parties cherchent immédiatement à alimenter le débat par les éléments en leur faveur quelle que soit leur place processuelle.

Cela amène donc à la deuxième partie de l'article, consacrée à la question de savoir ce qu'es la preuve de la bonne exécution du devoir de vigilance. Exiger la preuve d'un fait positif et la constitution d'une auto-preuve de conformité serait à la fois démesurées éloignerait l'entreprise des buts monumentaux qui sont sa boussole. Il faut plutôt distinguer les structures de compliance, pour lesquelles les exigences de preuve doivent être élevées, et les actions attendues, pour lesquelles la preuve d'efforts est suffisante, l'obligation n'étant que de moyens. De fait, les entreprises auront la sagesse de préconstituer le plus possible les preuves de ces efforts.

La troisième partie traite ainsi logiquement des moyens de preuve dont disposent les parties. Les demandeurs agissent en s'appuyant sur le principe de la liberté de la preuve et bénéficient de nombreuses sources d'informations, mais les difficultés les plus sérieuses apparaissent lorsque les faits objets de preuve sont localisés à l'extérieur de l'Union européenne. L'entreprise peut établir la mise en oeuvre du plan par diverses preuves mais il semble que le standard de preuve soit élevé, même si l'on devait considérer le plan de vigilance comme un acte de gestion.

________

🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeur Marie-Anne Frison-Roche

19 juin 2025

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : L. Rapp, "Équilibres instables. L'office du juge à l'épreuve du devoir de vigilance", AJDA, 2025, Etude, n01074.

____

🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

________

18 janvier 2025

Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Statut et rôle de la "trajectoire" dans le Droit de la Régulation et de la Compliance, document de travail, janvier 2025.

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Statut et rôle de la "trajectoire" dans le Droit de la Régulation et de la Compliance, document de travail, janvier 2025.

____

🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à la vidéo Surplomb👁 du 18 janvier 2024 : cliquer ICI

____

🎬🎬🎬Dans la collection des Surplomb👁 Il s'insère dans la catégorie des Notions.

►Voir la collection complète des Surplombs👁 : cliquer ICI

____

► Résumé du document de travail : La notion de Trajectoire est une notion-clé en Droit de la Compliance. Cela est montré en 4 temps.

- 1. l'usage décisif de la trajectoire dans les 3 décision Grande-Synthe du Conseil d'Etat,

- 2. la définition de la trajectoire,

- 3. l'application de la trajectoire dans diverses Compliances sectorielles et outils de Compliance,

- 4. la dimension probatoire de la trajectoire et les conséquences pour les entités assujetties

____

🔓lire les développements ci-dessous⤵️

14 octobre 2024

Conférences

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

____

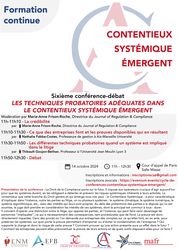

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Entreprises assujetties au Droit de la Compliance : la charge de prouver la crédibilité de la trajectoire des actions entreprises à partir des structures mises en place", in Les techniques probatoires adéquates dans le Contentieux Systémique Émergent, in cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 14 octobre 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle Cassin

____

►Consulter le document de travail élaboré pour préparer cette conférence, document de travail ultérieurment retravaillé dans la perspective de la publication de l'article : 🚧La trajectoire, objet premier de preuve du contentieux systèmique

____

🧮consulter le programme complet de cette manifestation

____

🧮consulter le programme de l'ensemble du cycle Contentieux Systémique Émergent

____

____

____

► Résumé de la conférence : comme cela est développé ci-dessous, l'intervention montre que le contentieux systémique met en lumière ce qui est à la charge des entreprises systémiques : avant tout une obligation probatoire qui est permanente et qu'elles doivent satisfaire à l'égard des parties prenantes, notamment des investisseurs, des partenaires, des consommateurs, de l'opinion publiques, qu'il y ait procès ou qu'il n'y ait pas procès. Mais il est essentiel de déteminer l'objet de cette preuve, dont la charge est permanente. Il s'agit de montrer les efforts qui sont faits d'une façon permanente par l'entreprise cruciale pour que le système dans lequel elle évolue ne s'effondre pas ("but monumental négatif"), voire pour qu'il s'améliore ("but monumental positif"). Comme il s'agit d'objectifs par nature futurs, ce qui s'apparente à une preuve impossible, il s'agit d'apporter une démonstration de "crédibilité", c'est-à-dire de montrer que les structures mise en place par l'entreprise et les comportements déjà obtenus par elle, à l'intérieur et à l'extérieur, engendrent une "trajectoire" dont on peut raisonnablement penser qu'ils engendreront les effets qui sont attendus par les légsilations qui font peser les obligations sur les entreprises. Cela est pertinent quelques soient les systèmes impliqués, qu'il s'agisse du système bancaire, financier, énergégétique, climatique, numérique, etc., et quelque soit le but monumental systémique visé, qu'il s'agisse de la lutte contre la corruption, le blanchiment, le changement climatique néfastique, l'établissement d'une égalité effectif entre les êtres humains, le respect de l'autre, etc.

C'est à cette aune que les notions classiques d'objet de preuve, de charge de preuve, de présomption, de moyens de preuve, de dispension de preuve, et surtout d'office probatoire de juge, doivent être ajustés au contentieux systémique qui émege.

____

🔓Lire ci-dessous les lignes de force de cette intervention⤵️

14 octobre 2024

Organisation de manifestations scientifiques

► Référence complète : Les techniques probatoires adéquates dans le Contentieux Systémique Émergent, in cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 14 octobre, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle Masse

____

🧮consulter le programme de l'ensemble du cycle Contentieux Systémique Émergent

____

____

► Présentation de la conférence : Le Droit de la Compliance porte sur le futur. Il impose aux opérateurs cruciaux d'agir aujourd'hui pour que les systèmes durent, en les obligeant à détecter et prévenir les risques systémiques inhérents à leurs activités. Le contentieux que cette branche du Droit génère et qui émerge sous nos yeux - le Contentieux Systémique - a pour caractéristique d'impliquer dans l'instance, outre les parties au litige, un ou plusieurs systèmes : le système climatique, le système numérique, le système algorithmique, etc., avec des intérêts qui leurs sont propres. Au delà des prétentions des parties à la dispute qui lui est soumise, le juge doit prendre en considération les intérêts de ces systèmes, dont le principal est commun à tous : durer.

Cet "arrière-litige" selon l'expression retenue par Thibault Goujon-Bethan, pour désigner la distinction à opérer entre le litige, qui oppose les parties, et l'instance qui peut faire venir davantage de personnes "impliquées", a nécessairement des conséquences, tant procédurales que de fond. La preuve est donc directement impactée. Dans des procès où l'on demande aux entreprises des comptes sur ce qu'elles font, en ex ante, pour préserver les systèmes, sur quoi porte la preuve permettant d'emporter ou d'éviter la condamnation de l'entreprise ? Qui supporte la charge et donc le risque de cette preuve ? Comment prouver qu'une action présente aura un effet dans le futur ? Comment les entreprises peuvent-elles préconstituer la preuve de leurs actions et de quels outils disposent-elles pour ce faire ?

____

🧮Programme de cette manifestation :

Sixième conférence-débat

LES TECHNIQUES PROBATOIRES ADÉQUATES DANS LE CONTENTIEUX SYSTÉMIQUE ÉMERGENT

Cour d’appel de Paris, salle Masse

Présentation et modération par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)

🕰️11h-11h10. 🎤Entreprises assujetties au Droit de la Compliance : la charge de prouver la crédibilité de la trajectoire des actions entreprises à partir des structures mises en place, 🕴️Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)

🕰️11h10-11h30. 🎤Ce que des entreprises font et les preuves disponibles qui en résultent, par 🕴️Nathalie Fabbe-Costes, Professeure de gestion à Aix-Marseille Université

🕰️11h30-11h50. 🎤Les différentes techniques probatoires quand un système est impliqué dans un litige, par 🕴️Thibault Goujon-Bethan, Professeur de droit à l’Université Jean-Moulin Lyon 3, directeur du Centre patrimoine et contrats, directeur de l’IEJ de Lyon

🕰️11h50-12h30. Débat

____

🔴Les inscriptions et renseignements se font à l’adresse : inscriptionscse@gmail.com

🔴Pour les avocats, les inscriptions se font à l’adresse suivante : https://evenium.events/cycle-de-conferences-contentieux-systemique-emergent/

⚠️Les conférences-débat se tiennent en présentiel à la Cour d’appel de Paris.

____

🧮Lire ci-dessous la présentation détaillée de la manifestation faite par Marie-Anne Frison-Roche⤵️

24 septembre 2024

Base Documentaire : 02. Cour de cassation

18 octobre 2023

Base Documentaire : 02. Cour de cassation

Mise à jour : 2 février 2023 (Rédaction initiale : 23 juin 2021 )

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : Ch. Lapp, "La compliance dans l'entreprise : les statuts du process", in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p.141-150.

____

📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié

____

► Le résumé ci-dessous décrit un article qui fait suite au colloque L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et la Faculté de Droit Lyon 3. Ce colloque a été conçu sous la direction scientifique de Marie-Anne Frison-Roche et Jean-Christophe Roda et s'est déroulé à Lyon le 23 juin 2021. Au cours de ce colloque, l'intervention fût commune avec Jean-Marc Coulon, également contributeur dans l'ouvrage (v. le résumé de l'article de Jean-Marc Coulon).

Dans l'ouvrage, l'article sera publié dans le Titre I, consacré à L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance.

____

► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : L’entreprise est prise en tenaille par le droit de la Compliance dont les mâchoires sont celles de l’incitation (1) et la sanction qu’elle doit appliquer pour assurer l’effectivité de ses process dont elle est elle-même justiciable (2).

En premier lieu, l’Entreprise a reçu délégation de fabriquer les règles répréhensibles qu’elle doit s’appliquer à elle-même ainsi qu’aux tiers avec lesquels elle est en relation. A cet effet, l’entreprise met en place des "process", c’est-à-dire des procédés de vérifications, de prévention, afin de donner à voir que les infractions qu’elle est susceptible de commettre ne seront pas constituées.

Les process constituent un standard de comportement pour prévenir et éviter que les faits constitutifs des infractions ne soient pas eux-mêmes réalisés. Ils sont ainsi l’un des éléments de la règle de droit de la responsabilité civile dans ses finalités préventive ou réparatrice.

En second lieu, La répression de l’inobservation des process met l’entreprise en face de deux écueils. Le premier place l'entreprise, à l’égard de ses collaborateurs et de ses partenaires, dans l'obligation de éfinir des process qui constituent également le règlement quasi juridictionnel de leur inobservation, l’entreprise devant concilier la sanction qu’elle prononce avec les principes fondamentaux du droit pénal classique, les principes constitutionnels et l’ensemble des droits substantiel. Les process deviennent alors la règle processuelle.

Le second est que l’entreprise est justiciable de l’effectivité de l’évitement par ses process des faits constitutifs d’infractions Par une inversion de la charge de la preuve, l’entreprise est alors astreinte à prouver que ses process ont une efficience au moins équivalente aux mesures définies par les lois et règlements, l’Agence française anticorruption (AFA), les directives européennes et les diverses communications sur les outils de lutte contre les infractions à la probité, les atteintes environnementales et aux préoccupations sociétales actuelles. Les process deviennent alors l’élément constitutif, per se, de l’infraction.

Ainsi, dans sa recherche de l’équilibre entre la prévention et la sanction à laquelle elle est elle-même assujettie, l’entreprise ne sera-t-elle pas alors tentée de privilégier l’orthodoxie de ses process aux attentes de l’AFA, des régulateurs et des juges, au détriment de leur efficacité ?

Ce faisant, ne va-t-on pas vers une Compliance instrumentale et conformiste, paradoxalement déresponsabilisante par rapport aux buts monumentaux de la Compliance ?

________

21 juin 2022

Interviews

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., L'efficacité de la compliance illustrée par l'affaire Youporn, entretien avec Olivia Dufour, 21 juin 2022.

____

____

24 décembre 2021

Publications

🌐 suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Concevoir le pouvoir, document de travail, décembre 2021

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Concevoir le pouvoir, document de travail, décembre 2021

____

📝 ce document de travail sert de base à un article à paraître dans les Mélanges élaborés en hommage à Emmanuel Gaillard.

____

► Résumé du document de travail : En 1985, l'œuvre d'Emmanuel Gaillard sortit sous le titre Le pouvoir en droit privé 📎

Redonnons pleine force au titre originel du travail de thèse.

La suppression du terme notion suppose peut-être qu'en définissant quelque chose l'essentiel est fait, qu'il y aurait comme un pléonasme en visant La notion de pouvoir et Le pouvoir, le Droit aimant faire économie de mots.

Mais c'est bien une conception renouvelée, plus simple et plus puissante de la notion de pouvoir, contenant ainsi tout le régime nécessairement imputé, que cet ouvrage imposa, éclairant désormais le droit positif. Tandis qu'à l'inverse la définition qu'en offrit Emmanuel Gaillard excède le Droit privé. L'on aurait volontiers plaidé pour conserver l'exergue du terme Notion, proposant plutôt de se libérer de la mention du seul droit privé ....

Peut-être était-ce parce que la notion est immense que dans cette recherche fondatrice son emprise fut restreinte au droit privé, l'auteur devant déjà rendre compte de la lourde multiplicité des manifestations dans cette partie-là du Droit ; ou bien était-ce parce que la notion de "pouvoir" étant si familière au Droit public qu'elle aurait eu dans celui-ci moins besoin de définition (d'ailleurs si diversement proposée dans cette zone plus politique, qui veille déjà par principe à distinguer les pouvoirs, ceux-ci devant toujours être pluriels afin d'être séparés), et qu'il était donc raisonnable de vouloir parvenir à une seule notion de pouvoir dans ce Droit privé où le droit subjectif est plus familier.

Pourtant la définition élaborée par Emmanuel Gaillard de la notion de pouvoir comme ce qui est une prérogative remise, par la loi ou le contrat, entre les mains de celui qui en est investi au bénéfice, au moins partiel, d'autrui, rend compte aussi bien du Droit public que du Droit privé. Cela participe même à la solidité de cette thèse et explique sa prospérité aujourd'hui dans un Droit où la distinction entre le Droit privé et le Droit public s'affaiblit.

La puissance de cette définition tient à sa simplicité. Les esprits simples et braves sont souvent les plus fructueux. Comme le souligne Gérard Cornu dans sa préface, l'auteur, notamment parce qu'il s'appuie davantage sur du droit positif, par exemple celui relatif aux pouvoirs des mandataires sociaux, ne s'abîme pas dans des discussions entre des auteurs pour finir par préférer plutôt l'un que l'autre. Il arrive à une définition proche de celle de notre expérience quotidienne : celle que nous connaissons lorsque nous retirons un pli pour autrui et que le préposé nous demande à quel titre nous prétendons faire cet acte en son nom. Nous lui montrons alors notre "pouvoir", cette puissance juridique de le faire pour le bénéfice de celui auquel est adressé le courrier et pouvons ainsi exercer la puissance de retirer la missive, pourtant personnelle. Quand le sens juridique et le sens commun se rejoignent, c'est de bon augure, non seulement sur la forme parce que chacun peut le comprendre et que le Droit doit rester chose compréhensible mais encore sur le fond parce que chacun doit pouvoir contrôler l'exercice d'un pouvoir qui se concrétise pour et sur autrui. Car cette lettre qui s'adresse à autrui, celui qui a pu la prendre par le pouvoir qui lui en a été conféré, pourrait ainsi aussi bien la décacheter et la lire puis la détruire ou la donner au pire ennemi de celui auquel elle était adressée. Dans le pouvoir, il y a toujours la puissance, et le danger pour autrui que celle-ci contient.

Cette définition très juridique de ce qu'est le pouvoir met à distance non seulement le titulaire de son propre intérêt mais encore cela canalise la puissance qui lui est ainsi accordée vers celui qui en bénéficie. En cela, non seulement Emmanuel Gaillard distingua le pouvoir et le droit subjectif, mais il cerna le juste volume de puissance requis pour que ce pouvoir remplisse effectivement cette "mission", à travers la notion d'abus de pouvoir, lorsque le titulaire utilise pour d'autres bénéficiaires cette puissance qui ne lui fut conférée que pour cela.

Plus encore, cette conception permet de distinguer le pouvoir de la force discrétionnaire, car le titulaire du pouvoir exerce de ce fait une puissance, en agissant pour autrui, en décidant pour autrui, en décidant sur autrui. Parce que le pouvoir est indissociable de la puissance mais que la puissance doit rester le moyen du pouvoir et pas davantage, le Droit va produire les anticorps que sont non seulement la théorie de l'abus de pouvoir mais encore une responsabilité si forte que des comptes doivent toujours être rendus, soit à cet autrui pour lequel tout est fait soit devant un tiers. Car ce troisième est souvent là et dès le départ, le juge des tutelles par exemple : car le pouvoir fut mis en place en raison de la faiblesse du bénéficiaire, en lui-même et par la situation, il faut donc un tiers, impartial et désintéressé pour, dès le départ, veiller à la bonne exécution, sans même qu'il y ait litige. En cela, comme cette thèse est utile pour penser ce qu'est aujourd'hui la Supervision !

Cette thèse si nette, si simple et si forte dépasse le droit civil. Elle est à la fois beaucoup plus restrictive que la définition plus factuelle et politique de ce qu'est le pouvoir, qui serait la possibilité de faire quelque chose, et beaucoup plus ample que les définitions usuelles puisqu'elle embrasse et légitime de jure toutes les situations où une personne va agir juridiquement pour le bénéfice d'autrui. Le Doyen Cornu montre d'ailleurs en deux phrases qu'une telle notion de pouvoir restitue aussi bien l'office du juge, qui n'a de pouvoir sur autrui que pour le servir 📎

Plus encore le pouvoir contient ainsi dans sa définition même sa propre limite, puisqu'autrui y est présent : le titulaire n'a de puissance que pour servir autrui. Dès lors, ce n'est une puissance que parce que c'est une sorte de charge. Emmanuel Gaillard utilise immédiatement le terme : "Un individu se voit confier une charge qu'il exerce dans un intérêt au moins partiellement distinct du sien propre" 📎

Cette définition offerte par Emmanuel Gaillard en 1981, ancrée dans le Droit civil qu'en ce que celui-ci est le Droit commun des systèmes juridiques, est prémonitoire du Droit de la Régulation et de la Compliance, tel qu'il se déploie aujourd'hui. Il suffirait de continuer les phrases, comme si elles avaient été à demi-écrites, pour les finir 40 ans plus tard et y trouver les mécanismes de Supervision des autorités publiques sur les entreprises qui sont désormais en place non pas pour réduire leur pouvoir mais pour s'assurer en permanence qu'elles l'exercent bien au bénéfice d'autrui 📎

La définition du pouvoir ainsi conçu contient en elle-même son régime et permet de mieux l'anticiper aujourd'hui : parce que le titulaire n'exerce le pouvoir que pour autrui, au moins partiellement, il doit consubstantiellement en rendre compte, la responsabilité, n'étant qu'une forme de cette accountability ; parce que ce service doit être effectif et qu'autrui doit en bénéficier pleinement, car contrairement au droit subjectif qui permet au titulaire de librement de ne pas user de sa puissance, le pouvoir n'a jamais été la "plus absolue" disponibilité d'user de sa puissance : il est même l'inverse. Il est l'expression d'une puissance affectée à un but, contraignant le titulaire à utiliser sa puissance à cette fin. Mais il faut pareillement que ce titulaire ait toute la puissance pour le faire, car sinon la notion même de "pouvoir" n'a plus de sens. C'est la définition qu'il convient de donner au principe de proportionnalité : celui sur lequel pèse le pouvoir doit avoir plus de puissance qu'il n'est nécessaire mais toute la puissance nécessaire pour atteindre le but pour lequel ce pouvoir lui a été remis afin qu'autrui en tire plein bénéfice (II).

Dans le droit positif d'aujourd'hui, l'on retrouve la définition du pouvoir comme un devoir, non seulement en Droit privé mais encore en Droit public, notamment parce que les puissances pures, c'est-à-dire ne rendant pas compte de l'usage de leur puissance, régressent tandis que le souci d'autrui s'accroît. Le temps des pouvoirs discrétionnaires est révolu, l'indépendance accrue de ceux qui exercent du pouvoir sur autrui exigeant qu'ils rendent des comptes. Au-delà de cette reddition des comptes, la responsabilité personnelle de celui qui a le pouvoir de servir autrui est en train de se mettre en place. Mais, sans doute parce que le Droit est lent à se mouvoir, l'idée corrélative comme quoi le titulaire du pouvoir doit avoir toute la puissance requise pour mener à bien sa mission est quant à elle moins ancrée : le Droit n'a donc fait qu'une partie du chemin en sanctionnant les excès du pouvoir, comme le montra Emmanuel Gaillard, quand le titulaire utilise sa puissance à d'autres fins, mais n'a pas encore clairement posé que le titulaire - parfois forcé - d'un pouvoir est légitime à utiliser tous les moyens requis pour atteindre le résultat pour lequel un pouvoir, c'est-à-dire une charge et un devoir, lui a été conféré.

Sans doute faut-il lire une nouvelle fois la thèse d'Emmanuel Gaillard dans toutes ses potentialités, pour en imaginer la lecture que nous pourrions aujourd'hui faire de ce qu'il aurait pu écrire comme sur des pages blanches qui s'écriraient toutes seules, une thèse magique où tout est déjà là, une thèse si courte (250 pages) et si belle, si dense qu'elle contient déjà le Droit qui vient. Droit de l'Avenir 📎

____

Lire les développement ci-dessous⤵️

👤Gaillard, E., 📗Le pouvoir en droit privé, 1985.

👤Gaillard, E., 📓La notion de pouvoir en droit privé, 1981.

"En droit processuel, l'office du juge aurait donné à l'auteur un renfort. Pour le juge, il n'est point de pouvoir sans devoir. Au-delà de la distinction de ce qu'il a obligation de faire ou faculté d'apprécier, il y a toujours, au creux de ce qu'il peut, le sceau de ce qu'il doit, un devoir gardien - comme un âme - de l'exercice du pouvoir." (p.5).

n°3, p.9.

🕴️J. Carbonnier, 📗Essai sur les lois, 1992 (sur la tutelle).

V. d'une façon générale, 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Régulation, Supervision, Compliance, 2017.

👤Cornu, préface précitée : "Tous les pouvoirs sont, à double face, des pouvoirs-devoirs" (p.5).

Sur le Droit de la Compliance comme Droit de l'Avenir, v. 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Les Buts Monumentaux, cœur battant du Droit de la Compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022.

Sur les conséquences sur le Droit de la Responsabilité qui se tourne dès lors vers l'Avenir, v. 🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧La Responsabilité Ex Ante, 2021.

Sur la notion de "Responsabilité Ex Ante", v. 👤Frison-Roche, M.-A., La responsabilité Ex Ante, 2021.

5 septembre 2020

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : N. Ida, "La charge de la preuve en matière de compliance : réflexion à partir de la décision Imerys", Rev. sociétés, 2020, pp. 464-470

____

► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "La commission des sanctions de l'Agence française anticorruption a rendu sa deuxième décision de sanction le 7 février 2020 dans l'affaire Imerys. À cette occasion, elle a rappelé que la vraisemblance du manquement reproché à la société mise en cause suffit à renverser la charge de la preuve sur cette dernière, qui est alors tenue de démontrer qu'elle a respecté ses obligations. Cette solution est originale en ce qu'elle déroge au principe d'attribution de la charge de la preuve à l'accusation. Elle se justifie néanmoins dans le contexte particulier du droit de la compliance, en raison de la plus grande aptitude probatoire des entreprises assujetties aux obligations de prévention de la corruption, qui sont légalement tenues de se préconstituer des preuves par le biais de documents imposés.".

____

🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

________

28 juin 2019

Publications

rIl est souvent observé, voire théorisé, voire conseillé et vanté, que la Compliance est un mécanisme par lequel des Autorités publiques internalisent des préoccupations politiques (par exemple environnementales) dans des entreprises de grande dimension, celles-ci l'acceptant dès le départ (en Ex Ante) car elles sont plutôt d'accord avec ces "buts monumentaux" (sauver la planète) et que cette vertu partagée est bénéfique à leur réputation. L'on observe que cela pourrait être la voie la plus fructueuse dans les configurations nouvelles, comme celle du numérique.

Mais, et l'on a souvent rapproché le Droit de la Compliance du mécanisme contractuel, cela n'est pertinent que si les deux intéressés le veulent bien. Cela est vrai techniquement, par exemple pour la Convention judiciaire d'intérêt public, laquelle requiert consentement explicite. Cela est vrai d'une façon plus générale en ce que l'entreprise voudra bien se structurer pour réaliser les buts politiquement poursuivis par l'État. Réciproquement, les mécanismes de compliance fonctionnent si l'État veut bien admettre les logiques économiques des acteurs globaux ou/et, s'il y a possibles manquements, ne pas poursuivre ses investigations et fermer le dossier qu'il a entrouvert, à un prix plus ou moins élevé.

Mais il suffit de dire Non.

Comme en matière contractuelle, la première liberté est négative et tient dans l'aptitude de dire Non.

L'Etat peut le faire. Mais l'entreprise aussi peut le faire.

Et Daimler vient de dire Non.

___

Publiquement, notamment par le biais d'un article dans le Wall Street Journal du 28 juin 2019.

L'entreprise expose dans un avertissement au marché (warning profit) qu'elle est l'objet d'une exigence de la part de l'Autorité allemande de la sécurité automobile d'une allégation de fraude, par l'installation d'un logiciel, visant à tromper les instruments de mesure des émissions des gazs à effet de serre sur les voitures utilisant du diesel.

Il s'agit donc d'un mécanisme de Compliance à visée environnementale qui aurait été contrée, d'une façon intentionnelle.

Sur cette allégation, le Régulateur à la fois avertit l'entreprise de ce qu'elle considère comme un fait, c'est-à-dire la fraude au dispositif de Compliance, et l'assortit d'une mesure immédiate, à savoir le retrait de la circulation de 42.000 véhicules vendus par Daimler avec un tel dispositif.

Et l'entreprise répond : "Non".

_____

Ce qui ne fait sans doute que commencer, puisqu'un Non clôt le dialogue de l'Ex Ante pour projeter dans l'Ex Post des procédures de sanction, appelle 6 observations :

- 1. Sans doute Daimler, entreprise allemande de construction automobile, a-t-elle en tête dans cette allégation de fraude au calcul de pollution de ses voitures diesel ce qu'il arriva à sa concurrente Volkswagen : à savoir plusieurs milliards de dollars d'amende, pour défaut de Compliance dans une hypothèse similaire (dite du dieselgate). Le choix stratégique qui est alors fait dépend de l'éducation par l'expérience de l'entreprise, qui bénéficie à ce titre d'un cas précédent qui a eu un coût très important. Ainsi instruite, la question qui se pose est de mesurer le risque pris à refuser toute coopération, quand l'entreprise peut pressentir que celle-ci aboutira tout de même à un tel montant....

- 2. Par ailleurs, l'on retrouve la difficulté de la distinction de l'Ex Ante et de l'Ex Post. En effet, certes, dire Non va impliquer pour l'entreprise un coût d'affrontement avec le Régulateur, puis les juridictions, périphériques ou de recours. Mais en Allemagne, le Gouvernement lui-même, à propos d'une banque menacée de poursuites au titre de la Compliance et quasiment sommée par le Régulateur américain de payer "de son plein gré" de payer une amende transactionnelle, avait estimé que cela n'était pas normal, car cela doit être les juges qui punissent, au terme d'une procédure contradictoire et après des faits établis.

- 3. Or, il ne s'agit ici que d'une allégation, d'affirmations vraisemblables, de ce qui juridiquement permet de poursuivre, mais qui ne permet pas de condamner. La confusion entre la charge de preuve, qui suppose l'obligation de prouver les faits avant de pouvoir sanctionner, et la charge de l'allégation, qui ne suppose que d'articuler des vraisemblances avant de pouvoir poursuite, est très dommageable, notamment si l'on est attaché aux principes du Droit répressif, comme la présomption d'innocence et les droits de la défense. Cette distinction entre ces deux charges probatoires est au coeur du système probatoire, et le Droit de la Compliance, toujours à la recherche de plus d'efficacité, a tendance à passer de la première à la seconde, pour donner plus de pouvoir aux Régulateur. Puisque les entreprises sont si puissantes ....

- 4. Mais la question première apparaît alors : quelle est la nature non plus tant de la mesure future à craindre, à savoir une sanction qui pourrait prise plus tard, contre Daimler, si le manque s'avère, ou qui ne le sera pas si le manquement n'est pas établi ; mais quelle est la nature de la mesure immédiatement prise, à savoir le retour de 42.000 véhicules ?

- Cela peut paraître une mesure Ex Ante. En effet, la Compliance suppose des voitures non-polluantes. Le Régulateur peut avoir des indices selon lesquels que ces voitures sont polluantes et que le constructeur n'a pas pris les dispositions requises pour qu'elles le soient moins (Compliance), voire s'est organisé pour que ce manquement ne sont pas détecté (fraude à la Compliance).

- Cette allégation permet de penser qu'il y a un risque qu'elles le soient. Il faut donc immédiatement les retirer de la circulation, pour la qualité de l'environnement. Ici et maintement. La question des sanctions se posera après, avoir son appareillage procédural de garanties pour l'entreprise qui sera poursuivie. Mais voyons cela du côté de l'entreprise : devoir retirer 42.000 véhicules du marché constitue un grand dommage et ce que l'on appelle volontiers en Droit répressif une "mesure de sûreté" prise alors que les preuves ne sont pas encore réunies pourrait mériter une requalification en sanction. La jurisprudence est à la fois abondante et nuancée sur cet enjeu de qualification.

- 5. Alors, retirer ces voitures, c'est pour l'entreprise admettre qu'elle est coupable, accroître elle-même la punition. Et si à ce jeu, que l'on appelle aussi le "coût-bénéfice", autant pour l'entreprise affirmer immédiatement au marché que cette exigence du Régulation est infondée en Droit, que les faits allégés ne sont pas constitués, et que de tout cela les juges décideront. L'on ne sait pas davantage si ces affirmations de l'entreprise sont exactes ou fausses mais devant un Tribunal personne ne pense qu'elles valent vérité, elles ne sont que des allégations. Et devant une Cour, un Régulateur apparait comme devant supporter une charge de preuve en tant qu'il doit défendre l'ordre qu'il a émis, prouver le manquement dont il affirme l'existence, ce qui justifie l'exercice qu'il fait de ses pouvoirs. Le fait qu'il exerce son pouvoir pour l'intérêt général et en impartialité ne diminue pas cette charge de preuve.

- 6. En disant "Non", Daimler veut retrouver ce Droit classique, si mis de côté par le Droit de la Compliance, à base de charge de preuve, moyen de preuve, et interdiction de mesures punitives - sauf dommages imminents et très graves - avant qu'un comportement a été sanctionné au terme d'une procédure de sanction.

- Certes, l'on serait tenté de faire une analogie avec la situation de Boeing dont les avions sont cloués au sol par le Régulateur en ce que celui-ci estime qu'ils ne remplissent pas les conditions de sécurité, ce que l'avionneur conteste, mesure Ex Ante qui ressemble à la mesure de rétraction du marché que constitue la demande de rappel des voitures ici opérée.

- Mais l'analogie ne fonctionne pas sur deux points. En premier lieu, l'activité de vol est une activité régulée que l'on ne peut exercer que sur autorisation Ex Ante de plusieurs Régulateurs, ce qui n'est pas le cas pour le fait de proposer à la vente des voitures ni de rouler avec. C'est là où le Droit de la Régulation, qui souvent se rejoignent, ici se distinguent. En second lieu, la possibilité même que des avions dont il ne soit pas exclu qu'ils ne soient pas sûr est suffisant pour, par précaution, interdire leur décalage. Ici, ce n'est pas la sécurité des personne qui est en jeu, et sans doute pas même le but global de l'environnement, mais la fraude vis-à-vis de l'obligation d'obeïr à la Compliance. Pourquoi obliger au retrait de 42.000 véhicule ? Si ce n'est pour punir ? D'une façon exemplaire, afin de rappeler par avance et à tous ce qu'il en coûte de ne pas obéir à la Compliance ? Et là, l'entreprise dit : "je veux un juge".

______

16 avril 2018

Blog

C'est à propos d'un cas particulier que l'on peut reformuler les questions générales. Si le cas est brûlant, il est d'autant plus important de revenir aux questions générales, qui sont toujours plus froides (plus ennuyeuses, aussi).

Ainsi, Cambridge Analytica, voilà bien un cas dont on parle beaucoup ... Il est à la fois particulier et très brûlant.

On en parle donc beaucoup, et avec véhémence, et d'une façon souvent définitive, aussi bien en attaque qu'en défense.

Pour l'accusation, l'on trouve beaucoup d'avocats, rassemblés par exemple dans les dossiers du Guardian :

Pour la défense, l'on en trouve moins. Mais l'on peut lire par exemple l'article paru début avril 2018 : Why (almost) everything reported about the Cambridge Analytica Facebook ‘hacking’ controversy is wrong

Le nombre et le caractère plus ou moins enflammés, en tout cas toujours définitifs, des propos ne veulent rien dire en soi.

Les régulateurs ont pris la parole un peu plus tard, à la fois d'une façon plus concrète, le "groupe des 29" (réunissant tous les Régulateurs européens des données personnelles) établissant le 11 avril 2018 un groupe de travail à ce sujet et publiant le 10 avril 2018 des nouvelles lignes de conduite sur la place qui doit être faite au "consentement" (voir la présentation qu'en a faite par exemple CNIL, le 12 avril 2018.

Mais ce n'est pas ce que l'on trouve dans les médias. Ce qu'on y lit, ce qu'on y voit bien ressemble plutôt à un procès, car chacun affirme avoir entièrement raison et pose que l'autre a entièrement tort. Procès pour faire éclater la vérité et la vertu, disent les accusateurs. Procès en sorcellerie, dit Facebook mis en cause. Et c'est toujours à nous que cela s'adresse.

Car tout cela tient sans doute au fait que nous ne sommes plus spectateurs : nous sommes placés dans la position du juge. Le marché financier a été le premier juge. Il a déjà condamné. Sans chercher à vraiment savoir. Cela tient au fait que le bien public des marchés financiers est la confiance, il suffit que l'on puisse même soupçonner l'épouse de César, et ce n'est donc pas vraiment de vérité des faits et de bonne application de règle qu'il s'agit.

Pour l'opinion publique que nous sommes, il s'agit d'autre chose, car nous pourrions attendre d'en savoir plus, puisque nous cherchons à rester encore un peu attachés à la "vérité" des faits et au respect du Droit. Or, le cas est complexe et relève avant tout d'une analyse juridictionnelle qui viendra et que nous ne pouvons mener, aussi bien en ce qui concerne les faits - qui sont complexes - que des règles de droit à appliquer qui le sont tout autant.

Ce qui nous transforme en tribunal, phénomène sociologique ordinaire, c'est un mécanisme juridique nouveau : le "lanceur d'alerte. Par nature, il donne la prime à l'attaque.

Cette logique du mécanisme juridique du "lanceur d'alerte", mouvement de fait de lancer des faits comme on lance une bouée à l'extérieur mais on pourrait dire aussi des pierres sur celui-ci que l'insider dénonce, logique aujourd'hui encouragée et protégée par le Droit, permet à une personne qui connait quelque chose, le plus souvent parce qu'il y a participé, de le faire savoir à tous, sans filtre. De le dénoncer. Pour le bien public.

Les textes successifs sur le lanceur d'alerte sont des textes d'un Droit de la Compliance

Le cas est exemplaire de cela, puisque Facebook n'est "dénoncé" qu'en second rang, derrière Cambridge Analytica, mais la notoriété et la puissance du premier fait qu'il est frappé en premier. Le Droit français dans la loi dite "Sapin 2" de 2016 a veillé à protéger l'entreprise dénoncée, mais les droits britanniques et américains sont plus violents, sans doute parce qu'ils manient plus rapidement le private enforcement.

La temporalité est donc favorable à l'attaque. Le temps de la défense est toujours plus lent. Ce sont d'habitude les personnes en situation de faiblesse qui le subissent : lenteur de la justice, justice hors des palais de justice, etc. Avec les mécanismes de Compliance, ce sont sans doute les très puissants qui vont vivre cela. Il ne s'agit en rien de s'en réjouir : le malheur des uns (ici la difficulté qu'a une entreprise hâtivement "jugée") ne console en rien du malheur des autres (la difficulté des êtres ordinaires accusés ou n'ayant que le droit pour se protéger à atteindre concrètement un juge et à obtenir vraiment un jugement exécuté, alors même qu'ils sont dans leur droit).

Mais si l'on passait aux questions générales, puisque sur les faits de ce cas, nous n'avons pas les moyens de les apprécier, pas plus que sur les règles qui leurs sont applicables nous ne pouvons les appliquer d'une façon adéquate tant qu'une juridiction n'aura pas exercé son office ?

Or, les perspectives générales mises en lumière par ce cas singulier sont de deux ordres : d'ordre probatoire (I) et d'ordre de la responsabilité (II).

Lire ci-dessous.

Frison-Roche, M.-A., Le Droit de la Compliance, 2016.

Sur cette notion, Frison-Roche, M.-A., Du Droit de la Régulation au Droit de la Compliance, 2017.

16 octobre 2017

Blog

L'arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la Cour de Justice de l'Union européenne dans le cas Intell c/ Commission Européenne est exemplaire. Il constitue une leçon de droit, un trame de la façon dont une autorité de sanction doit fonctionner : leçon de procédure, au point de contact entre la forme et le fond que constitue la preuve. C'est en cela que le Droit économique, si inspiré par les théories économiques soit-il, doit satisfaire les principes directeurs du droit les plus fondamentaux comme les plus simples, par exemple : l'Autorité ne peut condamner sans preuve. En effet l'Autorité qui sanctionne se rapproche de la figure du juge, l'entreprise poursuivie se rapproche de celle d'une personne poursuivie, titulaire de droits de la défense et du droit de contredire.

D'une concision et d'une clarté de rédaction à faire rougir la doctrine française qui ne cesse de vanter ces qualités dont on cherche parfois trace dans nos décisions nationale de justice, la CJUE exprime 3 idées claires et nettes.

1. En préalable, la CJUE, réunie en Grande chambre, rappelle que l'Autorité de concurrence n'est pas une Autorité de régulation.

Elle pose que sur un marché concurrentiel, la "concurrence par les mérites" permet à une entreprise de vouloir activement atteindre une position dominante, l'éviction des compétition moins efficace étant un bienfait pour les consommateurs, leur présence sur le marché ayant pas à être protégée.

2. En deuxième lieu, la CJUE reprend la construction entre les objets de preuve, leur pertinence, les charges de preuves et le contradictoire.

- La CJUE affirme que l'Autorité de concurrence doit donc démontrer l'objet ou l'effet, effectif ou potentiel, anticoncurrentiel de la pratique.

- L'Autorité peut pour cela recourir à des "tests", comme ici le test AEC (As Efficient Competitor), mais si elle prend appui sur les résultats de celui-ci et si ces résultats sont contestés par l'entreprise, elle ne peut pas condamner celle-ci sans avoir répondu aux critiques méthodologiques ainsi formulées.

3. En troisième lieu, la CJUE continue de veiller au respect des droits de la défense, principe de procédure par lequel la personne menacée par la décision peut faire valoir ses arguments, articulation donc entre le système probatoire et le fond du dossier.

Et c'est pourquoi au terme de cette leçon, la condamnation a été magistralement annulée.

6 septembre 2017

Base Documentaire : 05. CJCE - CJUE

Référence : CJUE, Grande chambre, 6 septembre 2017, Intell c/ Commission Européenne, C‑413/14.

28 juillet 2016

Base Documentaire : 03. Conseil d'Etat

Lire l'Ordonnance rendue par le Conseil d’État.

La personne avait saisi les juges administratifs car il est l'objet dans sa détention d'une télésurveillance en continue.

Sa détention provisoire est organisée dans le cadre d'une procédure sur des faits d'homicides multiples s'étant déroulés dans le lieu de spectacle "Le Bataclan".

La personne conteste le traitement dont il est l'objet, notamment parce que le caractère continu de cette télésurveillance constituerait une atteinte à sa vie privée, dont la protection est protégée par un droit de l'homme dont il est titulaire au terme de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

Le 15 juillet 2016, le juge administratif des référés rejette sa demande.

Sur recours, le Conseil d’État par une ordonnance rendue par trois juges des référés rejette le recours.

____

Le Conseil d’État rappelle la charge de preuve qui pèse sur celui qui veut obtenir la suppression du dispositif en alléguant son droit subjectif : le requérant doit démontrer que "la mesure dont il fait l’objet serait manifestement incompatible avec les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales", ce qui la rendrait de ce fait manifestement illégale et devrait alors être rapportée.

L'Ordonnance est longuement motivée, pour justifier ce qui est désigné par le Conseil d’État comme "la compatibilité de l’atteinte portée au droit de M. B...au respect de sa vie privée avec l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales".

Le Conseil d'Etat rappelle que "il résulte de l’instruction que tant le caractère exceptionnel des faits pour lesquels M. B... est poursuivi, qui ont porté à l’ordre public un trouble d’une particulière gravité, que le contexte actuel de poursuite de ces actes de violence terroriste, font, à la date de la présente décision, obligation à l’administration pénitentiaire de prévenir, avec un niveau de garantie aussi élevé que possible, toute tentative d’évasion ou de suicide de l’intéressé".

Il poursuivit la première partie de son raisonnement : "eu égard à la forte présomption selon laquelle ce dernier peut bénéficier du soutien d’une organisation terroriste internationale disposant de moyens importants, et alors même qu’il n’aurait pas manifesté à ce jour de tendance suicidaire, sa surveillance très étroite, allant au-delà de son seul placement à l’isolement, revêt ainsi, à la date de la présente décision, un caractère nécessaire".

Puis le Conseil d’État passe à la seconde question et souligne que : "il résulte également de l’instruction que l’administration, qui devra statuer sur le maintien de la mesure de vidéosurveillance continue au plus tard à l’échéance de la durée de trois mois prévue par la décision du 17 juin 2016, est également en mesure de s’assurer régulièrement de son bien fondé, notamment, ainsi qu’il a été rappelé à l’audience, par l’existence d’une surveillance médicale régulière ; que compte tenu de cette circonstance, ainsi que des modalités de mise en œuvre de la vidéosurveillance, qui comportent notamment la mise en place de dispositifs permettant de respecter l’intimité de la personne, l’absence de transmission ou d’enregistrement sonore, l’usage, ainsi qu’il a été précisé à l’audience, de caméras à infrarouge pendant la nuit, l’absence de dispositif biométrique couplé, la limitation de la durée de conservation des images et l’encadrement de leurs droits d’accès, la mesure contestée ne porte pas au droit au respect de la vie privée du requérant une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été établie".

14 avril 2016

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Danis-Fatôme, A., "Le dispositif propre à la charge de la preuve, frein ou outil de lutte contre les discriminations ?", Revue des droits de l’homme, 2016, n°9.

____

6 avril 2016

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : N. Hoffschir, La charge de la preuve en droit civil, Dalloz, préf. de S. Amrani-Mekki, coll. "Nouvelle bibliothèque de thèses", vol. 153, 2016.

_____

Première partie. La notion de charge de la preuve

Titre 1. Les contours de la notion de charge de la preuve

Chapitre 1. La conception classique de la charge de la preuve

Chapitre 2. La conception moderne de la charge de la preuve

Titre 2. Le contenu de la notion de charge de la preuve

Chapitre 1. Les devoirs du titulaire de la charge de la preuve pendant le procès civil

Chapitre 2. Les devoirs du titulaire de la charge de la preuve en amont du procès civil

Seconde partie. La gestion de la charge de la preuve

Titre 1. Les règles de répartition de la charge de la preuve

Chapitre 1. Les théories de la répartition de la charge de la preuve

Chapitre 2. Les techniques de répartition de la charge de la preuve

Titre 2. L’aménagement des règles de répartition de la charge de la preuve

Chapitre 1. La gestion contractuelle de la charge de la preuve

Chapitre 2. Les dispenses de preuve

15 septembre 2010

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, L'office du juge en matière de médicaments, in FRISON-ROCHE, Marie-Anne (Dir.), Concurrence, santé publique, innovation et médicament, coll. Droit et Economie, LGDJ, Paris, 2010, p.423-432.

Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.

19 octobre 1999

Conférences