Matières à Réflexions

25 mars 2023

Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La vigilance, pièce d'un puzzle européen, document de travail, mars 2023.

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La vigilance, pièce d'un puzzle européen, document de travail, mars 2023.

____

🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à la conclusion du colloque La société vigilante organisé par l'Université d'Aix-Marseille le 24 mars 2023

____

📝Il est aussi la base à l'article qui introduit le dossier spécial sur La société vigilante

____

► Résumé du document de travail : Sur les raisons pour lesquelles le Législateur a fait peser sur les entreprises un "devoir de vigilance" et la façon dont il l'a techniquement fait, les travaux universitaires forment un ensemble contrasté. Il ne faut en conclure que certains soient exacts et d'autres faux : à travers la lecture qui est faite par chacun de la loi dite "Vigilance", c'est une vision du monde tel qu'il doit être qui est proposée. Parce que le Droit de la Compliance prétend dessiner l'avenir, il est normal qu'en miroir suivant la conception du monde futur chaque auteur dessine dès maintenant le Droit actuel d'une main qui s'incline dans un sens ou dans l'autre. Il faut dire l'ensemble comme un dialogue.

Dialogue vif, la loi de 2017 recevant de part et d'autre beaucoup de "gloire" et beaucoup d'" indignité", dont il faut sortir pour trouver des solutions, car c'est un mouvement de fond dont cette loi n'est qu'une porte d'entrée (I). Quoi qu'on en pense, c'est l'ensemble des branches du Droit qui est utilisé, affecté et transformé par la Vigilance (II). Pour maîtriser cette transformation profonde, c'est vers l'Europe qu'il faut se tourner, vers ce grand puzzle des textes récemment adoptés ou en cours d'adoption dans l'Union européenne, dont la Vigilance est la marque (III).

____

🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

24 mars 2023

Conférences

♾️ suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

♾️s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "synthèse", in I. Grossi (dir.), La société vigilante, Université d'Aix-Marseille, Institut de Droit des Affaires, 24 mars 2023.

____

____

🧮Consulter le programme complet de cette manifestation

____

Cette réflexion finale a servi de base à un article ; La vigilance, pièce du puzzle européen. Lire le document de travail sous-jacent.

____

► Présentation de la synthèse : La synthèse du colloque a été réalisée sur le vif, à partir des notes prises au fur et à mesure du déroulement de la journée. L'écoute des uns et des autres a fait ressortir 4 points qu'il aurait été difficile d'isoler dans une partie du droit positif, parce qu'il a été manifeste que les propos ont porté parfois sur la Compliance, parfois sure l'obligation de vigilance, parfois sur le devoir de vigilance et le plus souvent sur la loi du 27 mars 2017, laquelle a donc servi de porte d'entrée à l'ensemble des réflexions. Mais elle n'a été qu'une porte d'entrée.

Le premier point est justement l'impression d'une ampleur de tantôt de "gloire" et tantôt d'"indignité" qui ont été déversées sur cette loi Vigilance. Les intervenants ont donc fortement divergé.

Le deuxième point est l'impression à l'inverse générale et commune, pour que les orateurs s'en félicitent, s'en inquiètent, s'en réjouissent ou s'en effondrent, d'un grand mouvement auquel nous assistons et que la Vigilance traduit ou/et porte.

Le troisième point est la multiplicité des branches du Droit qui sont utilisées ou touchées, là encore qu'on s'en réjouisse ou pas, et la nécessité de dépasser ces branches du Droit. Face à la Vigilance, des disciplines peuvent apparaître en opposition, tandis que des branches du Droit semblent entrer comme en résistance. La majorité des intervenants ont souligné que les branches du Droit, cette loi n'étant alors que l'expression d'un mouvement plus vaste, la Vigilance dépassant la Loi Vigilance, sont activées et transformées. Il en est ainsi du Droit international et du Droit processuel. L'idée étant que la Vigilance pourrait bien être l'expression d'une branche du Droit spécifique et nouvelle : le Droit de la compliance. Au-delà de la compréhension de ce qui se passe, l'enjeu technique est d'articuler les branches du Droit concernées, notamment dans le rapport entre dispositions spéciales et principes, entre Droit spécial et Droit commun.

Le quatrième point est l'absence de définition de la vigilance. L'on en a peu davantage entendu de ce que pourrait être une "entreprise vigilante"...L'existence d'un devoir portant sur une situation précise suffit-elle à transformer toute l'entreprise et que devient-elle alors dans son entier ? Art pratique, le Droit n'aime pas les mystères. Car comment bien manier un instrument juridique dont la définition varie, dont on ne connaît que le régime, lequel varie au gré des réglementations, diverses et changeantes, ? Peut-elle varier selon les secteurs, selon les entreprises, selon les divers contrats qui sont partout ?

Peut-être, en conclusion et comme cela fût évoqué par certains, au-delà de la directive attendue sur la Corporate Sustainability Due Diligence, c'est plus largement dans le puzzle des définitions que le Droit de l'Union européenne est en train de construire, en corrélation avec le reporting extra-financier, que l'on pourra trouver, dans la conception systémique et humaniste portant l'identité européenne, voire sa souveraineté, ce qui donne sens et simplicité à la Vigilance.

____

✏️lire les notes prises sur le vif pour opérer la synthèse

____

📝lire l'article publié suite à cette conférence

________

24 mars 2023

Conférences

♾️ suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

♾️s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Propos introductifs : Les buts monumentaux de la vigilance", in I. Grossi (dir.); La société vigilante, Université d'Aix-Marseille, Institut de Droit des Affaires, 24 mars 2023.

____

► lire la présentation de la synthèse également opérée.

____

🧮Consulter le programme complet de cette manifestation

____

► Présentation de la conférence : La "vigilance" intrigue parce que, bien que présente comme occurrence dans de multiples branches du Droit et familière dans la "Compliance bancaire", sous une forme d'ailleurs renforcée puisqu'il s'agit d'une obligation de vigilance du banquier à l'égard d'un client qu'il devrait "connaître", c'est le "devoir de vigilance" qui la rendit célèbre. L'on pourrait presque dire scandaleusement célèbre par une Loi qui en porte désormais le nom, s'appelait "Loi Vigilance" là où d'autres lois portent plutôt le nom du ministre qui y songea, ce que la due diligence n'efface pas.

L'enjeu actuel est de prendre la juste mesure de ce qu'est la "vigilance".

La vigilance va au-delà de la Loi Vigilance, qui ne suffit pas dans les quelques lignes posées sur le papier à exprimer ce qu'elle est. Pour dire ce qu'elle est en Droit, pour utiliser en pratique, pour manier à son proposer l'opération de qualification, il faut la penser dans le Droit de la Compliance, dont elle est à la fois un "Outil" et la pointe la plus avancée, comme le montre la Directive, dont les affres de l'élaboration montrent ces enjeux de conception.

Ainsi, comme le Droit de la Compliance tout entier, la Vigilance se comprend, se déploie, s'analyse et s'exerce à travers ce qui fonde et donne sens à toutes ces réglementations, pouvoirs et obligations en perpétuels changements, par les Buts Monumentaux de la Compliance qui lui confère stabilité et simplicité. C'est le moins que l'on puisse faire dans un mécanisme qui a l'ambition d'organisme la "durabilité" des relations économiques.

Mais si la vigilance exprime et concrétise les Buts Monumentaux de la Compliance, elle ne doit pas dépasser la mesure.

En effet, pour mettre en place des structures, utiliser des outils, avoir des comportements, pour qu'effectivement et d'une façon extraterritoriale, les droits humains et la nature soient d'une façon préventive protégés, négativement et positivement, ces obligations de l'entreprise, sujet naturel du "devoir", sujet naturel du Droit de la Compliance, voit ses pouvoirs juridiques accrus, moyens requis pour qu'elle puisse remplir ses nouvelles obligations, d'abord légales, puis contractuelles, bientôt unilatéralement formulées.

En venir à concevoir peut-être une société vigilante et non plus seulement une entreprise qui au-delà de son activité économique et par celle-ci se soucie d'autrui et du monde, mais une société qui "veillerait" à tout et sur tout serait dépasser la mesure, pour faire des entreprises les "régents" du monde et des personnes qui y vivent.

Face à cette perspective à exclure, la construction d'une Europe de la Compliance, qui ne réduit en rien à la corruption, ou à l'environnement, et puise dans sa tradition humaniste, se distinguant en cela des systèmes de compliance américain et chinois, est l'enjeu majeur.

Les entreprises n'en sont pas l'alpha et l'oméga mais elles sont l'un des éléments d'une Alliance entre les Autorités politiques et la population, le trait d'union, celui qui permet de se soustraire à la limite que constitue le territoire, dans ce que l'on désigne sous le terme inadéquat d'"extraterritorialité". Il s'agit bien plutôt d'un dépassement des territoires, requis par les Buts Monumentaux du Droit de la Compliance dont la Vigilance est la pointe avancée.

____

🚧lire le document de travail servant de base à cette conférence : "Vigilance, Buts Monumentaux de la Compliance et "Société vigilante""

____

📈consulter les slides sur lesquelles la conférence s'appuie

📝lire l'article publié suite à cette conférence

________

23 mars 2023

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : V. Magnier, Déontologie et éthique de l'entreprise, PUF, coll. "Droit & Déontologie", 2023, 260 p.

____

📗lire la 4ième de couverture de l'ouvrage

____

📗lire la table des matières de l'ouvrage

____

► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "La déontologie et l'éthique d'entreprise naissent de sources éparses, embrassent un large champ thématique et s'étendent à de nombreux acteurs.

Le conflit d'intérêts est au coeur des préoccupations déontologiques de l'entreprise, comme en témoignent les procédures pesant sur ses acteurs-clés, dirigeants et actionnaires de référence. Les bonnes pratiques de gouvernance, inspirées des théories sur la gouvernance d'entreprise, se muent aussi en règles déontologiques consignées dans les codes de gouvernance. L'entourage des actionnaires n'est pas épargné, notamment les agences de conseil en vote sur qui pèsent des règles déontologiques.

L'éthique d'entreprise est aussi en plein essor. On distingue l'éthique de la transparence, celle des compliances et celle de la vigilance. Ces nouvelles normes éthiques suscitent de fortes attentes, notamment au regard des préoccupations sociétales, environnementales, de la défense des droits de l'homme ou de la lutte contre la corruption.".

23 mars 2023

Publications

♾️suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

♾️s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Penser et manier la Vigilance par ses Buts Monumentaux de Compliance, document de travail, mars 2023.

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Penser et manier la Vigilance par ses Buts Monumentaux de Compliance, document de travail, mars 2023.

____

🎤Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à l'introduction du colloque La société vigilante organisé par l'Université d'Aix-Marseille le 24 mars 2023

____

📝Il est aussi la base à l'article qui introduit le dossier spécial sur La société vigilante

____

► Résumé du document de travail : La notion de "vigilance" est difficile à cerner. Sans doute parce qu'alors même qu'elle est en train de devenir un standard, elle vient de faire son entrée dans les systèmes juridiques. Et avec quel éclat ! Pour la cerner, il faut ne pas l'isoler. Ni dans la seule loi qui attire tous les regards, toutes les peurs, tous les espoirs, la Loi Vigilance, ni dans les seuls mécanismes techniques qui concrétisent la Vigilance.

La Vigilance n'est elle-même qu'une pièce d'un mouvement plus profond, dont elle est la pointe avancée, nous permettant d'anticiper l'évolution de l'ensemble : le Droit de la Compliance.

C'est à cette aune que l'on peut ne pas s'y perdre, car l'on perd vite la mesure des choses tant les enjeux de la Vigilance sont grands, chacun se cabrant contre les autres alors la Vigilance, pièce maîtresse de la Compliance, requiert comme celle-ci avant tout esprit de mesure, de partage et d'alliances.

Dans cet esprit, l'on peut examiner tout d'abord l'entrée de la Vigilance dans le Droit (I) pour ensuite la comprendre par les Buts Monumentaux de la Compliance (II). Ceux-ci en donnent la mesure dans le maniement des techniques de vigilances (III), c'est-à-dire à la fois leur ampleur et leur limite, chacun devant agir dans les marges qui sont les siennes, États, entreprises, parties prenantes et juges.

Peut alors se dégager aujourd'hui une Volonté pour demain, portée par l'Europe.

____

🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

20 mars 2023

Publications

♾️ suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

♾️ s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La loi, la compliance, le contrat et le juge : places et alliances, document de travail, mars 2023.

____

📝Ce document de travail sert de base à un article (cliquer ICI), publié dans le cadre de la 📚chronique de Droit de la Compliance tenue au Recueil Dalloz.

____

📚Lire les autres articles parus par cette Chronique Droit de la Compliance. ouverte depuis 2018.

____

►Résumé du document de travail : Pour comprendre le fonctionnement des systèmes de compliance dans l'articulation des acteurs juridiques et des instruments de droit maniés, quel que soit le secteur technique considéré, il faut replacer la "loi", le "contrat" et le "juge", afin de remettre chacun dans la perspective à la fois légitime et efficace au regard de ce qu'est la Compliance.

Au minimum, celle-ci est un mécanisme de "conformité". Dans ce processus de simple obéissance, législateur, opérateurs économiques et juge trouvent leur place selon le modèle de la hiérarchie. Dans une conception plus dynamique et ambitieuse, lorsque le Droit de la Compliance ne se réduit à une méthode plus astucieuse d'obéissance mais puise une normativité substantielle dans les Buts Monumentaux poursuivis, les législateurs et les opérateurs entrent alors dans une alliance. Le contrat devient un instrument majeur et le Juge devient lui-même un acteur de premier plan, non plus pour punir qui n'obéit pas mais pour faciliter les liens pour aider à un système durable.

Face à des enjeux, notamment numériques, climatiques, technologiques, où nous sommes chacun si faibles et isolés, nous ne devons pas nous cantonner à l'instrument de la conformité mais choisir le Droit de la compliance, c'est-à-dire l'alliance des forces, qui met en avant le contrat et renouvelle l'office du juge, les Autorités publiques demeurant légitimes à fixer les Buts Monumentaux puisqu'ils engagent l'avenir du groupe social.

________

🔓Lire ci-dessous les développements⤵️

Mise à jour : 15 mars 2023 (Rédaction initiale : 16 septembre 2021 )

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : R.-O. Maistre, "What Monumental Goals for the Regulator in a rapidly changing audiovisual and digital landscape?" in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Monumental Goals, series "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2023, p.

___

► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC): In France, since the law of 1982 which put an end to the State monopoly on the audio-visual area, the landscape has profoundly evolved and diversified. In view of the multitude of players who are now established there, the Autorité de Régulation de la Communication - Arcom(French High Audiovisual Council) must ensure the economic balance of the sector and the respect for pluralism, in the interest of all audiences. The growing societal responsibilities of audiovisual media and new digital players have multiplied the "monumental goals" on which the Arcom is watching.

Its competences have gradually been extended to the digital space and the successive laws concerning its missions aim at new objectives, in particular in terms of protection of minors, fight against online hate or against disinformation. The emergence of a new European model of Regulation makes it possible to give substance to these additional goals, the Regulator adopting a systemic perspective and calling on soft law tools to fulfill its new missions.

____

_______

15 mars 2023

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : I. Gavanon, "Data Protection Law in the Digital Economy Confronted to Monumental Goals", in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Monumental Goals, coll. "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2023, p. 137-146.

____

📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Monumental Goals, dans lequel cet article est publié.

____

► Résumé de l'article :

________

15 mars 2023

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : S. Lochmann, "ESG Rating Agencies and Compliance as an Effective Way of Increasing International Competitiveness", in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Monumental Goals, coll. "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2023, p. 389-400.

____

📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Monumental Goals, dans lequel cet article est publié.

____

► Résumé de l'article :

________

15 mars 2023

Publications

♾️ suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

♾️s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Monumental Goals, coll. "Compliance & Régulations ", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2023, 518 p.

____

► Le livre en quelques mots : Seize Compliance by its normativity: its Monumental Goals. The notion of "monumental goals" of Compliance was proposed in 2016 by Marie-Anne Frison-Roche !footnote-2828. It has become explicit in the texts and the resolution of cases, for example to fight against climate change, make human beings effectively equal, force to be extraterritorially vigilant about suppliers.

Compliance Monumental Goals are targeted ex ante by regulations, contracts, CSR, and international treaties. Creating an alliance between business and political authorities, aiming for a new form of sovereignty. The presence in litigation of these Monumental Goals of global dimension renews the responsibilities and the Judge office. Describing and conceiving these Monumental Goals makes it possible to anticipate Compliance Law, which is more powerful every day.

____

📕Parallèlement, un ouvrage en français, Les Buts Monumentaux de la Compliance, est publié dans la collection coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz.

🧮 Les deux ouvrages font suite à un cycle de colloques 2021 organisés par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et des Universités qui lui sont partenaires.

____

Ce volume s'insère dans la ligne de cette collection créée par Marie-Anne Frison-Roche pour développer le Droit de la Compliance :

📚 Lire les autres ouvrages de la Collection portant sur la Compliance :

📘 Frison-Roche, M.-A. (dir.), Compliance Juridictionnalisation, 2022

📘 Frison-Roche, M.-A. (dir.), Compliance Tools, 2020

___

►Construction générale de l'ouvrage

The book opens with an Introduction, which proposes the Monumental Goals as definition of Compliance Law putting them at its "beating heart", giving this new branch of law its originality and specificity, explaining what, in the History of the United States and Europe, gave birth to this singular corpus and justifies a substantial definition of Compliance Law. The concept of Monumental Goals is explained, justifying both systemic and political nature of Compliance Law, the practical consequences of which legal specific rules are thus better identified and limited, since Compliance Law does not lead to all-obedience. We can then determine what we can expect from this Law of the Future that is Compliance Law.

From there, the book unfolds in 5 chapters.

A first chapter is devoted to the "radioscopy" of this notion, and branch of Law by branch of Law.

A second chapter aims to measure how the Monumental Goals are questioned by a crisis, for example in a health situation, but not in that example, if they aggravate it and must be discarded, or if, on the contrary, they are exactly conceived for this hypothesis. of crisis, risks, catastrophes and that it is advisable to exploit them, in particular in order, in this "test", to benefit from the alliance between the political authorities, public powers and crucial operators.

Once made explicit and tested, the Monumental Goals must find a sure way to be considered. This is why a third chapter aims to measure in principle and in practice how the Proportionality method can help the integration of Compliance, thus giving a new dimension to the Law without dragging it into insecurity and illegitimate grabbing of powers.

But because Compliance Monumental Goals express a very great ambition, the question of a bearable, even beneficial relationship with the international competitiveness of companies, standards and systems must be opened. This is the object of the fourth chapter.

Finally, because the Monumental Goals express by nature a new ambition of the Law in a world which must not give up in what could be the prospect of its abyss, the fifth chapter has for object the relationship between the Monumental Goals of Compliance and Sovereignty.

____

►INTRODUCTION

🕴️Frison-Roche, M.-A., 📝

🕴️Frison-Roche, M.-A., 📝Compliance Monumental Goals, beating heart of Compliance Law

CHAPTER I. THE VERY IDEA OF MONUMENTAL GOALS, THE BEATING HEART OF COMPLIANCE LAW

🕴️R.-O. Maistre, 📝What monumental goals for the Regulator in a rapidly changing audiovisual and digital landscape?

🕴️A.-V. Me Fur, 📝Interest and “raison d’être” of the company: how do they fit with the Compliance Monumental Goals?

🕴️M. Malaurie, M., 📝Monumental goals of Market Law. Reflection on the method

🕴️PC. Peicuti, C. et 🕴️J. Beyssade,📝The Feminization of Responsability positions in Companies as a Compliance Goal. Example of the banking sector

🕴️B. Petit, 📝The Arrangement of the Monumental Goals of Labor Law: a Moving and Often Paradoxical Whole

🕴️Vaquieri, J.-F., 📝The "Monumental Goals" perceived by the company. The example of Enedis

🕴️Ch. Huglo,📝Under what conditions could Climate Law constitute a priority Monumental Goal?

CHAPTER II. IMPLEMENTATION OF COMPLIANCE MONUMENTAL GOALS IN ARTICULATION OF THE MAJOR PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY

🕴️Rapp, L., 📝Proportionality and Normativity

🕴️Bär-Bouyssière, B., 📝Practical obstacles to the effective place of Proportionality in Compliance

🕴️Meziani, L., 📝Proportionality in Compliance, the guarantee of public order in companies

🕴️Segonds, M., 📝Compliance, Proportionality and Sanction. The example of the sanctions taken by the French Anticorruption Agency

🕴️Frison-Roche, M.-A., 📝Definition of Proportionality and Definition of Compliance

CHAPTER III. COMPLIANCE MONUMENTAL GOALS TESTED BY CRISIS SITUATIONS

🕴️Oumedjkane, A., Tehrani, A. et Idoux, P., 📝Public Norms and Compliance in times of Crisis: Monumental Goals tested: Elements for a Problematic

🕴️Bonnet, J., 📝The Crisis, an opportunity to seize Compliance as a Mode of Communication by Public Authorities

🕴️Frison-Roche, M.-A., 📝Role and Place of Companies in the Creation and Effectiveness of Compliance Law in Crisis

CHAPTER IV. EFFECTIVENESS OF COMPLIANCE MONUMENTAL GOALS AND INTERNATIONAL COMPETITIVENESS

🕴️Deffains, B., 📝The economic challenge of international competitiveness of Compliance🕴️Frison-Roche, M.-A., 📝Assessment of Whistleblowing, and the obligation of Vigilance

CHAPTER V. COMPLIANCE SUPPORTED BY MONUMENTAL GOALS AND NEW WAY FO SOVEREIGNY

🕴️Bismuth, R., Compliance and Sovereignty: ambiguous relationships

🕴️Pottier, S., In favour of European Compliance, a vehicle of economic and political assertion In favour of European compliance, a vehicle of economic and political assertion

🕴️André, Ch., State sovereignty, popular sovereignty: what social contract for compliance?

🕴️Frison-Roche, M.-A., The Principle of Active Systemic Proximity, a corollary of the renewal of the Principle of Sovereignty by Compliance Law

_______

15 mars 2023

Responsabilités éditoriales : Direction de la collection Compliance & Regulation, JoRC et Bruylant

♾️ suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

♾️s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Monumental Goals, coll. "Compliance & Regulations", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2023, 528 p.

____

► Le livre en quelques mots : Seize Compliance by its normativity: its Monumental Goals. The notion of "monumental goals" of Compliance was proposed in 2016 by Marie-Anne Frison-Roche

Compliance Monumental Goals are targeted ex ante by regulations, contracts, CSR, and international treaties. Creating an alliance between business and political authorities, aiming for a new form of sovereignty. The presence in litigation of these Monumental Goals of global dimension renews the responsibilities and the Judge office. Describing and conceiving these Monumental Goals makes it possible to anticipate Compliance Law, which is more powerful every day.

____

📕Parallèlement, un ouvrage en français, Les Buts Monumentaux de la Compliance, est publié dans la collection coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz.

____

🧮Les deux ouvrages font suite à un cycle de colloques 2021 organisés par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et des Universités qui lui sont partenaires.

____

Ce volume s'insère dans la ligne de cette collection créée par Marie-Anne Frison-Roche pour développer le Droit de la Compliance :

📚Lire les autres ouvrages de la Collection portant sur la Compliance :

📘 Frison-Roche, M.-A. (ed.), Compliance Juridictionnalisation, 2023

📘 Frison-Roche, M.-A. (ed.), Compliance Tools, 2020

____

► Construction générale de l'ouvrage :

The book opens with an Introduction, which proposes the Monumental Goals as definition of Compliance Law putting them at its "beating heart", giving this new branch of law its originality and specificity, explaining what, in the History of the United States and Europe, gave birth to this singular corpus and justifies a substantial definition of Compliance Law. The concept of Monumental Goals is explained, justifying both systemic and political nature of Compliance Law, the practical consequences of which legal specific rules are thus better identified and limited, since Compliance Law does not lead to all-obedience. We can then determine what we can expect from this Law of the Future that is Compliance Law.

From there, the book unfolds in 5 chapters.

A first chapter is devoted to the "radioscopy" of this notion, and branch of Law by branch of Law.

A second chapter aims to measure how the Monumental Goals are questioned by a crisis, for example in a health situation, but not in that example, if they aggravate it and must be discarded, or if, on the contrary, they are exactly conceived for this hypothesis. of crisis, risks, catastrophes and that it is advisable to exploit them, in particular in order, in this "test", to benefit from the alliance between the political authorities, public powers and crucial operators.

Once made explicit and tested, the Monumental Goals must find a sure way to be considered. This is why a third chapter aims to measure in principle and in practice how the Proportionality method can help the integration of Compliance, thus giving a new dimension to the Law without dragging it into insecurity and illegitimate grabbing of powers.

But because Compliance Monumental Goals express a very great ambition, the question of a bearable, even beneficial relationship with the international competitiveness of companies, standards and systems must be opened. This is the object of the fourth chapter.

Finally, because the Monumental Goals express by nature a new ambition of the Law in a world which must not give up in what could be the prospect of its abyss, the fifth chapter has for object the relationship between the Monumental Goals of Compliance and Sovereignty.

____

► Table des matières :

INTRODUCTION

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Main Aspects of the Book. The Monumental Goals of Compliance Law

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Compliance Monumental Goals, Beating Heart of Compliance Law

CHAPTER I. THE VERY IDEA OF MONUMENTAL GOALS, THE BEATING HEART OF COMPLIANCE LAW

🕴️R.-O. Maistre, 📝What are the Monumental Goals for the Regulator in a Rapidly Changing Audiovisual and Digital Landscape?

🕴️A.-V. Le Fur, 📝Interest and “raison d’être” of the Company: How Does It Fit Together with the Compliance Monumental Goals?

🕴️A. Le Goff, 📝Monumental Goals Perceived by the Firm: Serene Business or Business under Pressure?

🕴️J.-F. Vaquieri, 📝The “Monumental Goals of Compliance” from the Company’s Perspective – the Case of Enedis

🕴️M. Malaurie-Vignal, 📝Monumental Goals of Market Law - Reflection on the Method

🕴️C. Peicuti et 🕴️J. Beyssade,📝Feminisation of Positions of Responsibility in the Workplace as a Goal of Compliance. Example of the Banking Sector

🕴️I. Gavanon, 📝Data Protection Law in the Digital Economy Confronted to Monumental Goals

🕴️B. Petit, 📝The Monumental Goals of (European) Labour Law: a Changing System with Balances to be Consolidated

🕴️G. Beaussonie, 📝Do Criminal Law and Compliance Form a System?

🕴️Ch. Huglo,📝Under what Conditions could Climate Law Constitute a Priority Monumental Goal?

CHAPTER II. IMPLEMENTATION OF COMPLIANCE MONUMENTAL GOALS IN ARTICULATION WITH THE MAJOR PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY

🕴️L. Rapp, 📝Compliance, Proportionality and Normativity

🕴️B. Bär-Bouyssière, 📝Proportionality and Compliance

🕴️A. Mendoza-Caminade, 📝Proportionality and Evaluation. The Example of Intellectual Property Law

🕴️L. Meziani, 📝Proportionality in Compliance, the Guarantee of Public Order in Companies

🕴️M. Segonds, 📝Compliance, Proportionality and Sanction. A French Perspective

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Definition of Proportionality and Definition of Compliance Law

CHAPTER III. COMPLIANCE MONUMENTAL GOALS TESTED BY CRISIS SITUATIONS

🕴️A. Oumedjkane, A. Tehrani et P. Idoux, 📝Public Norms and Compliance in Crisis Periods: Testing Monumental Goals. A Few Thoughts

🕴️J. Bonnet, 📝The Crisis, an Opportunity to Seize Compliance as a Mode of Communication for Public Authorities

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Place and Role of Companies in the Creation and Effectiveness of Compliance Law in Crisis

CHAPTER IV. EFFECTIVENESS OF COMPLIANCE MONUMENTAL GOALS AND INTERNATIONAL COMPETITIVENESS

🕴️B. Deffains, 📝Compliance and International Competitiveness

🕴️J.-Ch. Roda, 📝Compliance, Internal Investigations and International Competitiveness: What are Risks for the French Companies (in the Light of Antitrust Law)?

🕴️F. Marty, 📝The Case for Compliance Programs in International Competitiveness: A Competition Law and Economics Perspective

🕴️S. Lochmann, 📝ESG Rating Agencies and Compliance as an Effective Way of Increasing International Competitiveness

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Assessment of Whistleblowing and Vigilance Obligation with regard to International Competitiveness

CHAPTER V. COMPLIANCE SUPPORTED BY MONUMENTAL GOALS, A NEW WAY FOR SOVEREIGNTY

🕴️R. Bismuth, 📝The Ambiguous Relations between Corporate Compliance and Sovereignty

🕴️L. Benzoni, 📝International Trade, Competitivity and Sovereignty: Towards a Political Economy of Compliance

🕴️S. Pottier, 📝In Favour of European Compliance, a Vehicle of Economic and Political Assertion

🕴️Ch. André, 📝State Sovereingty, Sovereingty of the People: What Social Contract for Compliance?

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝The Principle of Active Systemic Proximity: Corollary of the Renewal of the Principle of Sovereignty by Compliance Law

_______

🕴️M.A. Frison-Roche, 📝Compliance Law, 2016.

15 mars 2023

Conférences

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Pourquoi le Droit de la Compliance", in Roman Aydogdu et Hans De Wulf (dir.), Inauguration de la Chair Business Compliance, Faculté de Droit de Gent, Faculté de Droit de Liège, Fédération des Entreprises de Belgique (FEB); Bruxelles, 15 mars 2023.

___

►Présentation de la conférence : dans le cadre du lancement de la Chair Business Compliance dirigée par Roman Aydogdu et Hans de Wulf, avant que ceux-ci n'en présentent les objectifs, j'ai pris comme thème général "Pourquoi la compliance", qui est tout autant une question (car cela semble si nouveau), une protestation (pourquoi les entreprises devraient faire le travail de l'État, cela ne devrait pas avoir lieu) et un accablement (comment faire pour donner à avoir que l'on respecte à tout instant, en tout lieu et en toute personne toutes les normes applicables, cela parait impossible).

C'est donc à ceux qui promeuvent et activent le Droit de la Compliance de l'expliquer, de le fonder et de dire Pourquoi il existe.

___

📈Consulter les slides ayant servi de support à l'intervention

________

15 mars 2023

Publications

♾️ suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

♾️ s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

____

► Référence générale : M.-A. Frison-Roche, "Compliance Monumental Goals, beating heart of Compliance Law", in M.A. Frison-Roche (ed.), Compliance Monumental Goals, coll. "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2023, p.

___

► Résumé de l'article : Compliance Law can be defined as the set of processes requiring companies to show that they comply with all the regulations that apply to them. It is also possible to define this branch of Law by a normative heart: the "Monumental Goals". These explain the technical new legal solutions, thus made them clearer, accessible, and anticipable. This definition is also based on a bet, that of caring for others that human beings can have in common, a form of universality.

Through the Monumental Goals, appears a definition of Compliance Law that is new, original, and specific. This new term "Compliance", even in non-English vocabulary, in fact designates a new ambition: that a systemic catastrophe shall not be repeated in the future. This Monumental Goal was designed by History, which gives it a different dimension in the United States and in Europe. But the heart is common in the West, because it is always about detecting and preventing what could produce a future systemic catastrophe, which falls under "negative monumental goals", even to act so that the future is positively different ("positive monumental goals"), the whole being articulated in the notion of "concern for others", the Monumental Goals thus unifying Compliance Law.

In this, they reveal and reinforce the always systemic nature of Compliance Law, as management of systemic risks and extension of Regulation Law, outside of any sector, which makes solutions available for non-sector spaces, in particular digital space. Because wanting to prevent the future (preventing evil from happening; making good happen) is by nature political, Compliance Law by nature concretizes ambitions of a political nature, in particular in its positive monumental goals, notably effective equality between human beings, including geographically distant or future human beings.

The practical consequences of this definition of Compliance Law by Monumental Goals are immense. A contrario, this makes it possible to avoid the excesses of a "conformity law" aimed at the effectiveness of all applicable regulations, an extremely dangerous perspective. This makes it possible to select effective Compliance Tools regarding these goals, to grasp the spirit of the material without being locked into its flow of letters. This leads to not dissociating the power required of companies and the permanent supervision that the public authorities must exercise over them.

We can therefore expect a lot from such a definition of Compliance Law by its Monumental Goals. It engenders an alliance between the Political Power, legitimate to enact the Monumental Goals, and the crucial operators, in a position to concretize them and appointed because they are able to do so. It makes it possible to find global legal solutions for global systemic difficulties that are a priori insurmountable, particularly in climate matters and for the effective protection of people in the now digital world in which we live. It expresses values that can unite human beings.

In this, Compliance Law built on Monumental Goals is also a bet. Even if the requirement of "conformity" is articulated with this present conception of what Compliance Law is, this conception based on Monumental Law is based on the human ability to be free, while conformity law supposes more the human ability to obey.

Therefore, Compliance Law, defined by the Monumental Goals, is essential for our future, while conformity law is not.

____

____

📘 Lire une présentation générale du livre, Compliance Monumental Goal, dans lequel l'article est publié.

____

Lire les présentations des autres contributions de Marie-Anne Frison-Roche dans cet ouvrage :

📝Definition of Principe of Proportionality and Definition of Compliance Law,

📝 Role and Place of Companies in the Creation and Effectiveness of Compliance Law in Crisis,

📝 Assessment of Whistleblowing and the duty of Vigilance

________

15 mars 2023

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : A. Le Goff, "Monumental Goals Perceived by the Firm: Serene Business or Business under Pressure?", in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Monumental Goals, coll. "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2023, p. 83-90.

____

📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Monumental Goals, dans lequel cet article est publié.

____

► Résumé de l'article :

________

15 mars 2023

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : Huglo, Ch., Under what conditions could climate law constitute a priority Monumental Goal?, in M.-A. Frison-Roche (ed.),Compliance Monumental Goals, series "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Bruylant, 2023, p.181-186.

___

► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : The author considers that the service that Compliance renders to Society can indeed be considered as "Monumental" and, confronting Compliance with the issue of Climate, considers that Climate Law must become not only a "Monumental Goal", but also be the first. He underlines the deep obstacles to even pose this idea, obstacles of two orders, the first being the fact that Law has rather focused on past pollution, while the stake is also the measurement of the future impact and the prevention. The second is that the many texts and declarations have no direct binding force. It is therefore the courts which today, because of their independence and the place that Science takes in the adversarial debate that takes place before them, Civil Society bringing them the question of the Climate to which they are obliged de jure to answer , take the decisions on the basis of which the "climate justice" is built.

In this, Climate Law invested by Courts joins Compliance Law in the objectives pursued, putting knowledge, prevention and action to preserve what climate issue puts at stake today: Human Dignity.

____

📝 lire la présentation générale du livre, 📘Compliance Monumental Goals, dans lequel cet article est publié

______

15 mars 2023

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : L. Benzoni, "International Trade, Competitivity and Sovereignty: Towards a Political Economy of Compliance", in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Monumental Goals, coll. "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2023, p. 447-458.

____

📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Monumental Goals, dans lequel cet article est publié.

____

► Résumé de l'article :

________

15 mars 2023

Publications

♾️ suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

♾️ s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "The Principle of Active Systemic Proximity, a corollary of the renewal of the Principle of Sovereignty by Compliance Law", in M.-A. Frison-Roche, (ed.), Compliance Monumental Goals, series "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2023, p.

,___

____

►Résumé de l'article : Surprisingly, it is often in a quarrelsome, angry, dissatisfied tone that we first speak of Compliance, especially when Compliance takes a legal form, because it is then we talk about sanctions coming from afar. These sanctions would strike both extremely hard and in an illegitimate way, Law only therefore takes its part in Compliance to increase its brutality: the Law is what would prolong the war between States to better hit this kind of civilian population that would be the companies..., in a new kind of "planetary total war"...

Why so much detestation, which can only be generated by such a presentation?

Because, thanks to the power of Law, Compliance would therefore be the means for a State, finally found, to meddle in the affairs of others to serve its own interests, including those of its companies, to go to war against other States and to the companies they care about without even having to formally declare the war to them. Compliance Law would finally allow a State that is not even a strategist, just smarter, to leave its territory to regulate others. It is true that it seems even more exasperating that it would also be under the guise of virtue and good purposes. Thus, it is not possible to count the number of the writings that describe and comment on the occurrences of the expression "Trojan horse", "economic war", etc. There are thus more articles on this subject of Compliance Law as a means of going to dictate to subjects of law who are nevertheless subject to other legal systems their behavior and to sanction them for having failed to do so, than on all other technical Compliance matters.

As soon as the term "extraterritoriality" is dropped, the knives are drawn. The dejection of defeat... because who can fight against American power, American Law seducing everyone? The call for resistance, or at the very least for "reaction"... In any case, it would be necessary to put the analysis back on its true terrain: politics, conquest, war, so leaving the legal technique there, area which would be good for the naive and above all count the divisions amassed on each side of the borders, then note that only the United States would have had the ingenuity to count many of them, with their armada of judges, prosecutors and lawyers, with Compliance Law amassed like so many gold coins since the 1930s, American companies relaying the assault by internalizing Compliance Law through internal codes, law that is "soft" only in name, and community standards governing the planet according to American principles, the solution then consisting of line up as many of them as possible in reaction, then attempt to "block" the assault. Because if there is no Global Law, Compliance Law would have succeeded in globalizing American Law.

The technique of blocking laws would therefore be the happy outcome on which the forces should concentrate to restore "sovereignty", since Europe had been invaded, by surprise by some famous texts (FCPA) and some cases whose evocation (BNP case) to the French ear sounds like a Waterloo. Compliance Law would therefore only be a morne plaine...

But is this how we should understand the notion of Sovereignty? Has the so-called question of "the extraterritoriality of Compliance Law" not been totally biased by the question, certainly important but with both very precise and extremely specific outlines, of embargoes which have almost not related to Compliance Law?

The first thing to do is therefore to see more clearly in this kind of fight of extraterritoriality, by isolating the question of embargoes from other objects which should not be assessed in the same way (I).

This done, it appears that where Compliance Law is required, it must be effectively indifferent to the territory: because Compliance Law intervenes where the territory, in the very concrete sense of the land in which we are anchor is not present in the situation to be governed, situation to which our minds have so much difficulty adapting and which, however, is now the most common situation: finance, space, digital. If we want the idea of civilization to remain there, that the notion of "limit" be central there. However, Sovereignty is not linked to omnipotence, it is the grandchildren who believe that, it is on the contrary linked to the notion of limits (II).

But if the limit had been naturally given to human beings by the territory, the ground on which we walk and the border on which we stumble and which protects us from aggression, if the limit had been naturally given to human beings by death and the oblivion into which our body and our imagination eventually fall. Indeed, technology erases both natural limits. The Law was the very reflection of these limits, since it was built on the idea of life and death, with this idea that, for example, we could no longer continue to live after our death. Digital technology could challenge this. In the same way, Law had in the same "natural" way reflected the terrestrial borders, since Public International Law being internal Public Law, took care that each sovereign subject remained in its terrestrial borders and did not go beyond, without the agreement of others, Public International Law organizing both the friendly reception of the other, by treaties and diplomacy, as well as unfriendly entry, by the Law of War, while Private International Law welcomes foreign legal systems if a extraterritorial element is already present in the situation.

The complexity of the rules and the subtlety of the solutions do not modify the solidity of this base, always linking the Law to the material reality of this world which are our bodies, which appear and disappear and our "being" with them, and the earth squared by borders. Borders have always been crossed, International Commercial Law being only an economic and financial translation of this natural taste for travel which does not question the territory, human beings passing from one to another.

But the Global has arrived, not only in its opportunities, being not an issue because one can always give up the best, but also in global risks whose birth, development and result are not mastered and of which it is not relevant to thinking only of repairing the damage, because preventing risks from degenerating into a systemic catastrophe is what is at stake today. What if territory slips away and hubris seizes human beings who claim that technology could be the new wings leading a fortunate few to the sun of immortality? We could go towards a world that is both catastrophic and limitless, two qualifiers that classical philosophers considered identical.

Law being what brings measure, therefore limits in a world which, through technology, promises to some the deliverance of all these "natural" limits, could, by the new branch of Compliance Law, again inserting limits to a world which, without this contribution, would become disproportionate, some being able to dispose of others without any limit: in doing so, Compliance Law would then become an instrument of Sovereignty, in that it could impose limits, not by powerlessness but on the contrary by the force of Law. This explains why Compliance is so expressly linked to the political project of "Digital Sovereignty".

To renew this relationship between Law and Sovereignty, where the State takes a new place, we must think of new principles. A new principle is proposed here: the Principle of "Proximity", which must be inserted into the Ex-Ante and systemic Law that is Compliance Law. Thus inserted, the Principle of Proximity can be defined in a negative way, without resorting to the notion of territory, and in a positive way, to posit as being "close" what is close systemically, in the present and in the future, Compliance Law being a branch of Systemic Law having as its object the Future.

Thus, thinking in terms of Proximity consists of conceiving this notion as a Systemic Principle, which then renews the notion of Sovereignty and founds the action of entities in a position to act: Companies (III).

If we think of proximity not in a territorial way, the territory having a strong political dimension but not a systemic dimension, but if we think of systemic proximity in a concrete way through the direct effects of an object whose situation immediately impacts ours (as in the climatic space, or in the digital space), then the notion of territory is no longer primary, and we can do without it.

If the idea of Humanism should finally have some reality, in the same way that a company donneuse d'ordre ("order giver") has a duty of Compliance regarding who works for it, this again meets the definition of Compliance Law as the protector of human beings who are close because they are internalized in the object consumers take. It is this legal technique that allows the transmission, with the thing sold, of the procedural right of action for contractual liability.

Therefore, a Principle of Active Systemic Proximity justifies the action of companies to intervene, in the same way that public authorities are then legitimate to supervise them in the indifference of the formal legal connection, principe of indifference already functioning in the digital space and in environmental and humanist vigilance.

It is therefore appropriate to no longer be hampered by what is a bad quarrel of the extraterritoriality of Compliance Law (I), to show the consubstantial Indifference to the territory of this new branch of Law (II) and to propose the formulation of a new Principle: the "Principle of Active Systemic Proximity (III).

____

► voir la présentation générale du livre, 📘Compliance Monumental Goals, dans lequel cet article est publié

____

► lire la présentation des contributions de Marie-Anne Frison-Roche dans ce livre :

📝Compliance Monumental Goals, beating heart of Compliance Law,

📝Definition of Principe of Proportionality and Definition of Compliance Law,

📝 Assessment of Whistleblowing and the duty of Vigilance

___

Mise à jour : 15 mars 2023 (Rédaction initiale : 18 mai 2021 )

Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Place and rôle of Companies in the Creation and Effectiveness of Compliance Law in Crisis", in M.-A. Frison-Roche, (ed.), Compliance Monumental Goals, série "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Bruylant, 2023, p.

____

► Résumé de l'article : This article has a very topic: the place of private Companies, regarding the chapter's issue: "the ordeal of a crisis". The crisis constitutes a "test" it brings evidence. Let us take it as such.

Indeed, during the health crisis, Companies have helped the Public Authorities to resist the shock, to endure and to get out of the Crisis. They did so by force, but they also took initiatives in this direction. From this too, we must learn lessons for the next crisis that will come. It is possible that this has already started in the form of another global and systemic crisis: the environmental crisis. In view of what we have been able to observe and the evolution of the Law, of the standards adopted by the Authorities but also by the new case law, what can we expect from Companies in the face of this next Crisis, willingly and strength?

____

🚧Read the bilingual Working Paper, with more developments, technical references, and hypertext links.

____

📘Lire une présentation générale du livre, Compliance Monumental Goals, dans lequel l'article est publié.

____

► lire les présentations des autres contributions de Marie-Anne Frison-Roche dans cet ouvrage :

📝Compliance Monumental Goals, beating heart of Compliance Law,

📝Definition of Principe of Proportionality and Definition of Compliance Law,

📝 Assessment of Whistleblowing and the duty of Vigilance

________

Mise à jour : 15 mars 2023 (Rédaction initiale : 14 octobre 2021 )

Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Definition of Proportionality and Definition of Compliance Law", in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Monumental Goals, série "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2023, p.

___

► Résumé de l'article : The use of Proportionality always limiting powers is only justified when it is about sanctions, but sanctions are only one tool among others in Compliance Law, intended moreover to have little place in this Ex-Ante branch of Law. And returning to the very nature of Compliance Law, which relies on operators, private or public, because they are powerful, then using proportionality to limite powers is detrimental to Compliance Law.

However, nothing requires that. Compliance Law is not an exception that should be limited. On the contrary, it is a branch of Law which carries the greatest principles, aimed at protecting human beings and whose Normativity lies in its "Monumental Goals": detecting and preventing future major systemic crisis (financial, health and climate ones).

However, literally the principle of Proportionality is: "no more powers than necessary, as many powers as necessary".

The second part of the sentence is independent of the first: this must be used.

Politics having fixed these Monumental Goals, the entity, in particular the company, must have, even tacitly, "all the necessary powers" to achieve them. For example, the power of vigilance, the power of audit, the power over third parties. Because they are necessary to fulfill the obligations that these "crucial operators" must perform as they are "in a position" to do so.

So instead of limiting the powers, the Principe of Proportionality comes to support the powers, to legitimize them and to increase them, so that we have a chance that our future is not catastrophic, perhaps better.

In this respect, Compliance Law, in its rich Definition, will itself have enriched the Principle of Proportionality.

____

____

📘Lire une présentation générale du livre, Compliance Monumental Goals, dans lequel l'article est publié.

____

► lire la présentation des autres contributions de Marie-Anne Frison-Roche dans ce livre :

📝Compliance Monumental Goals, beating heart of Compliance Law,

📝 Role and Place of Companies in the Creation and Effectiveness of Compliance Law in Crisis,

________

15 mars 2023

Publications

♾️ suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

♾️ s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche., "Monumental Goals, beating heart of Compliance Law," in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Monumental Goals, series "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2023, p..

___

____

► Summary of this Article: Compliance Law can be defined as the set of processes requiring companies to show that they comply with all the regulations that apply to them. It is also possible to define this branch of Law by a normative heart: the "Monumental Goals". These explain the technical new legal solutions, thus made them clearer, accessible and anticipable. This definition is also based on a bet, that of caring for others that human beings can have in common, a universality.

Through the Monumental Goals, appears a definition of Compliance Law that is new, original, and specific. This new term "Compliance", even in non-English vocabulary, in fact designates a new ambition: that a systemic catastrophe shall not be repeated in the future. This Monumental Goal was designed by History, which gives it a different dimension in the United States and in Europe. But the heart is common in the West, because it is always about detecting and preventing what could produce a future systemic catastrophe, which falls under "negative monumental goals", even to act so that the future is positively different ("positive monumental goals"), the whole being articulated in the notion of "concern for others", the Monumental Goals thus unifying Compliance Law.

In this, they reveal and reinforce the always systemic nature of Compliance Law, as management of systemic risks and extension of Regulation Law, outside of any sector, which makes solutions available for non-sector spaces, in particular digital space. Because wanting to prevent the future (preventing evil from happening; making good happen) is by nature political, Compliance Law by nature concretizes ambitions of a political nature, in particular in its positive monumental goals, notably effective equality between human beings, including geographically distant or future human beings.

The practical consequences of this definition of Compliance Law by Monumental Goals are immense. A contrario, this makes it possible to avoid the excesses of a "conformity law" aimed at the effectiveness of all applicable regulations, a very dangerous perspective. This makes it possible to select effective Compliance Tools with regard to these goals, to grasp the spirit of the material without being locked into its flow of letters. This leads to not dissociating the power required of companies and the permanent supervision that the public authorities must exercise over them.

We can therefore expect a lot from such a definition of Compliance Law by its Monumental Goals. It engenders an alliance between the Political Power, legitimate to enact the Monumental Goals, and the crucial operators, in a position to concretize them and appointed because they are able to do so. It makes it possible to find global legal solutions for global systemic difficulties that are a priori insurmountable, particularly in climate matters and for the effective protection of people in the now digital world in which we live. It expresses values that can unite human beings.

In this, Compliance Law built on Monumental Goals is also a bet. Even if the requirement of "conformity" is articulated with this present conception of what Compliance Law is, this conception based on Monumental Law is based on the human ability to be free, while conformity law supposes more the human ability to obey.

Therefore, Compliance Law, defined by the Monumental Goals, is essential for our future, while conformity law is not.

____

____

► read the presentation of the other Marie-Anne Frison-Roche's contributions in this book:

📝 Role and Place of Compagnies in the Creation and Effectiveness of Compliance Law in Crisis

📝Definition of Principe of Proportionality and Definition of Compliance Law

📝 Assessment of Whistleblowing and the duty of Vigilance

________

15 mars 2023

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : J.-Ch. Roda, "Compliance, Internal Investigations and International Competitiveness: What are Risks for the French Companies (in the Light of Antitrust Law)?", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance Monumental Goals, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", 2023, pp. 355-368

____

📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Monumental Goals, dans lequel cet article est publié

____

► Résumé de l'article: The author draws on American and European Competition Law to measure whether internal investigations, as far as they provide factual elements, can provide foreign authorities and competitors, here American, with "sensitive information" (notably via leniency programs), and as such constitute a competitive handicap. But this turns out to be quite difficult, whereas compliance audits, for example under the legal duty of vigilance, can provide American litigants with useful information, drawn from internal documents, in particular the reports of compliance officers, which can be captured by procedures of discovery.

French Law remains weak in the face of these dangers, due to its refusal to recognise the legal privilege mechanism concerning these internal documents, contrary to American Law and the consequent effectiveness of discovery in international procedures, concerning internal documents, in particular resulting from internal investigations. Solutions have been proposed, the activation of a new conception of blocking statutes being complex, the prospect of adopting a legal privilege being more effective, but there would remain the hypothesis of an international conflict of privilege, American Law having a strict design of legal advice justifying it and judges checking that powerful companies do not use it artificially.

____

🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

________

15 mars 2023

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : A. Mendoza-Caminade, "Proportionality and Evaluation. The Example of Intellectual Property Law", in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Monumental Goals, coll. "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2023, p. 221-236.

____

📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Monumental Goals, dans lequel cet article est publié.

____

► Résumé de l'article :

________

15 mars 2023

Conférences

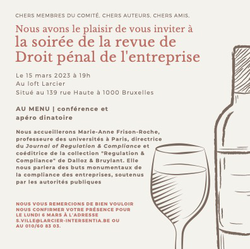

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Les Buts Monumentaux de la Compliance soutenus par les autorités publiques", in Revue Droit pénal de l'entreprise, La soirée de la Revue de Droit pénal de l'entreprise, Bruxelles, 15 mars 2023.

________

14 mars 2023

Base Documentaire : Soft Law

► Référence complète : Agence française anticorruption (AFA) et Parquet national financier (PNF), Les enquêtes internes anticorruption. Guide pratique, mars 2023.

____

________

1 mars 2023

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : J.-L. Fourgoux, "Le DMA, nouveau droit ou renouveau des droits de la concurrence ?", CCC, n°3, mars 2023, dossier 5

____

► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "La publication du règlement relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur du numérique dit « DMA » constitue une étape déterminante dans le contrôle des pratiques des grandes plateformes numériques. Le DMA notamment par son approche ex ante est une innovation importante qui contribue à l'apparition d'un nouveau droit autonome et complémentaire du droit de la concurrence. Ces innovations et la reprise de techniques propres au droit de la concurrence peuvent être l'acte de naissance d'un très grand droit de la concurrence dont la coordination avec les autres droits européens et nationaux sera cruciale.".

____

🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

________