Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : Association des professionnels du contentieux économique et financier (APCEF), La réparation du préjudice économique et financier par les juridictions pénales, 2019.

____

________

17 janvier 2024

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : C. Lanta de Bérard & P. Dufourq, "Défendre les intérêts de la personne physique confrontée à la justice négociée : préserver l’effectivité des droits de la défense et le respect de la présomption d’innocence", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPC, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître.

____

📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance et droits de la défense - Enquête interne, CIIP, CRPC, dans lequel cet article est publié

____

► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : Pour les auteures de la contribution, les personnes physiques, notamment les mandataires sociaux des personnes morales, sont les "parents pauvres" de la justice négociée, alors même que celle-ci présente de nombreux risques pour celles-ci. Cela tiendrait tout d'abord au fait que la CRPC est inadéquate pour elles, notamment celle-ci n'est pas l'équivalent de la CJIP et qu'elle implique une reconnaissance de responsabilité alors que la CJIP précisément l'exclut, mais que celle-ci vise, comme l'enquête interne qui la précède souvent, des personnes physiques, des faits directement imputables à des mandataires sociaux qui n'ont plus aucune marge lorsque le temps de leur propre procès arrive. Le cas dit Bolloré l'a bien montré. L'enquête interne est ainsi support tout à la fois objet de coopération mais support de l'accusation de la personne physique et l'entreprise peut négocier contre ses collaborateurs, personnes physiques sans que celles-ci ne le sachent même, la présomption d'innocence ne fonctionnant guère dans ce qui est pourtant une enquête pénale déléguée.

Des solutions sont répertoriées par les auteures pour remédier à cette situation défavorable. Il pourrait s'agir d'une réforme législative pour le règlement négocié vise globalement et la personne morale et les personnes physiques impliquées, un encadrement plus ferme de l'enquête interne pour un meilleur respect des principes de la procédure pénale au profit des personnes interrogées et impliquées, un respect plus effectif de la présomption d'innocence lors de l'entrée en négociation dans une CJIP et, empruntant au Droit britannique, l'édiction de l'interdiction d'utiliser devant un juge toute information issue d'une CJIP

____

🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

________

17 janvier 2024

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : J. Karsenti, "Défendre les intérêts des victimes dans la justice pénale économique négociée", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPC, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître.

____

📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance et droits de la défense - Enquête interne, CIIP, CRPC, dans lequel cet article est publié

____

► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'article débute par une présentation générale de la naissance de la justice pénale négociée que l'auteur rattache avant tout à une volonté d'efficacité, alors que la justice ne devrait pas se négocier et que la culpabilité se prouve et ne se transige pas. Mais le flux du contentieux et sa gestion en a décidé autrement, avec la révolution de la CRPC, puis de la CJIP. Celle-ci met aussi la France aux standards internationaux qui pèsent et bénéficient aux entreprises, personnes morales, l'ensemble mettant au cœur de la procédure pénale ces modes alternatifs de poursuite.

La nature de plus en plus économique de ces procédures propres aux grands acteurs économiques internes est qu'ils sont seuls face aux procureurs dont la seule autorité règne de fait, l'article posant que ni le juge ni les victimes ne sont véritablement présents. Ce jugement sévère de l'auteur se radicalise concernant la CJIP. Ce peu de place est reproché par l'auteur aussi bien concernant les personnes physiques, notamment les mandataires sociaux des personnes morales, que les victimes des agissements de ceux-ci, les personnes morales susceptibles de défendre les intérêts des victimes ayant peu d'accès et peu de droits. Il en résulte une indemnisation aléatoire des victimes.

Cette justice négociée serait donc à front renversé avec la procédure pénale ordinaire qui, elle, s'ouvre de plus en plus aux victimes.

____

🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

________

27 novembre 2021

Conférences

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., présidence de la session "The temporal dimension: Imminence and Intertemporally", in colloque Climate Change Cases before National and International Courts Cross-fertilization and Convergence, 27 novembre 2021, Paris.

____

Lire le programme complet du colloque (en anglais)

Résumé de la présentation du panel : The specific topic of our panel is the “temporal dimension” of the judicial cases of Climate change.

We shall listen to two great experts on this topic, which is Time.

Listening the other previous speakers, I understand how this topic is important, because Climate Change requires an immediate action and it create a political issue, because everyone comes before courts.

A basis and fundamental problem, because the times are not adjusted.

let's come back to basic notions, to have three times : “past, present, future”.

The issue of Climate Change is in the Future, the necessity of Action is in the Present and the basis temporal question is to know if Courts are the bodies adequate to responde ; maybe it is inevitable that Judge must be recreate their office because the time of the classical judicial office is the Past.

Immediately, this simple et huge problem appears : in a classical repartition, the judge is the legal character to intervenir for the Past, the present (maybe is for you and me), and the future is the time for the State, and more precisely for the Parliament.

But the climate change is a huge topic, not in the past, not in the present, but in the future.

Therefore a gap exists between the time of the topic and the time of the court before the case is explained for obtaining a solution : how to give a good answer ? Judge maybe must travel in time, from past to future …. Maybe, he must, but might he?

Classically, the judge can anticipate a very next future, but not the more distant and systemic future. Climate change belongs to the second one.

This is why the title of this panel is non only about the necessity to take in consideration the “imminence” but also the “intertemporally” : maybe court are the sole able to create this intertemporality between Past and Future, and by this way to obtain from States and companies to do something immediately !

By two legal ways.

Courts can stay in Past, supervising States, if they dispose of effective legal decisions taken by States in the past about Climate Change (essentially Paris Agreement, for instance transposed in the French legal system by a formal law). This is why an efficient judicial solution would be the possibility for the courts to oblige State to implement their more or less committment they had taken in the past for the future (as the Conseil d’Etat did in the Commune de Grande-Synthe Cas Law).

Even for that, the courts must adopt a creative notion of what is a commitment from a State through a Law... ; as they must do about private companies comitment (in their codes of conduct or soft law of corporate social responsability).

But what to do if States didn’t take such commitment ?

Some can allege Courts are not Parliaments and are not legitimate to rule for the future … It is a political issue, a very classical one but very accurate for Climate change (where States and companies are face to courts...) and maybe And as our colleague said, judicial system is quite technically weak to concretize human rights.

Therefore, the second way, more innovative, est the new use of Tort Law : no more a liability Ex Post, but a responsibility Ex Ante. In every legal system, even in Civil Law systems, Tort Law is conceived by courts (for instance in French Law).

If the new reasoning is conveived in Ex Ante, Tort Law must be a set of legal tools to reach the monumental tools to reach the "Monumental Goal" (being by nature future) which is the Climate Change stopping.

In this teleological reasoning, the admissibility and the choice remedies, must be adapted to obtain what is central : the effectivity and the efficiencicy.

In this sens, the judgement between two parties (which was an Ex Post act) may be conceived as an systemic efficient action (which was an Ex Ante act), because it must be.

_____

23 février 2021

Base Documentaire : Doctrine

►Référence complète : Quentin B. et Voiron F., La victime dans la procédure de CJIP : entre strapontin et siège éjectable, AJ pénal, 2021, p.15 et s.

____

29 décembre 2015

Publications

Ce working paper sert de base à un article paru au Recueil Dalloz le 14 janvier 2016.

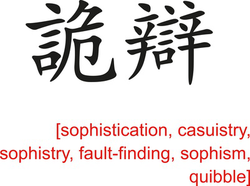

Celui qui est sincère pose une question pour avoir une réponse qu’il ne connait pas par avance. Le rhétoricien cherche à influencer son interlocuteur pour accroître la probabilité que la réponse qui lui sera apportée lui soit favorable. Mais le sophiste glisse dans la question la réponse qu’il a pour but d’obtenir, celle-là précisément et surtout pas une autre. La question n’est donc pas une question puisqu'elle n’ouvre aucun débat, c’est une manœuvre d’adhésion obligée et pourtant consentie. La question n'est posée que pour obtenir un consentement unanime de l'auditoire dont le sophiste pourra se prévaloir par la suite pour mieux terrasser tout contradicteur qui voudrait le contrer, car il sera désormais armé des réponses qu'il a lui-même écrites.

Or, sous nos yeux le plus terrible exemple de sophistique juridique est en train de se déployer : celle mise en place depuis quelques années par les entreprises pour établir le marché du matériel humain, afin que le corps des femmes soit cessible, matière première pour fabriquer à volonté des enfants sur commande, cédés à la naissance pour satisfaire un désir d'enfant. L'établissement de ce marché est appelé par certains GPA.

Voilà comment est en train de se dérouler cette sophistique juridique. Elle est construite en 6 temps :

Mise à jour : 31 juillet 2013 (Rédaction initiale : 8 novembre 2011 )

Enseignements : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011

Mise à jour : 31 juillet 2013 (Rédaction initiale : 17 octobre 2011 )

Enseignements : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011

Mise à jour : 31 juillet 2013 (Rédaction initiale : 20 septembre 2011 )

Enseignements : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011

Mise à jour : 6 juin 2012 (Rédaction initiale : 6 juin 2012 )

Glossaire

13 février 1930

Base Documentaire : 02. Cour de cassation

Certains doutent encore que la jurisprudence puisse être "source de droit"...

Il suffit de lire "l'arrêt Jand'heur" pour mesurer le pouvoir créateur d'une jurisprudence.

Par cet arrêt de principe, auquel le système juridique français accroche pas formellement de force obligatoire, les Chambres réunies de la Cour de cassation ont posé, par une interprétation littérale de l'article 1384,al.1 du Code civil, qu'il n'est pas nécessaire d'être fautif pour être responsable.

Il faut mais il suffit d'être "gardien" de la chose qui cause à autrui un dommage.

Ainsi, pour que la petite fille renversée par un camion puisse voir ses soins médicaux pris en charge financièrement, les juges ont établi le système de la responsabilité "du fait des choses", qui est une responsabilité sans faute.