Matières à Réflexions

Mise à jour : 26 octobre 2025 (Rédaction initiale : 4 septembre 2024 )

Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, L’invention du « droit à l’enfant ». Les conséquences de la pratique contractuelle comme source d’engendrement de l’enfant, document de travail, sept. 2024 - oct. 2025.

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, L’invention du « droit à l’enfant ». Les conséquences de la pratique contractuelle comme source d’engendrement de l’enfant, document de travail, sept. 2024 - oct. 2025.

____

🎤Ce document de travail est la base d'une intervention, "Le "droit à l'enfant" est-il concevable, pourquoi et avec quelles conséquences", au colloque tenu à la Cour d'appel de Paris, le 12 septembre 2024, Les nouvelles filiations. Regards croisés.

____

📝Remanié, ce document de travail est la base dde l'article publié dans le dossier "Nouvelles filiations. Regards croisés", Act. jur. Dalloz Droit de la famille.

____

► Résumé du document de travail : Tout système juridique est construit sur des concepts qui en constitue les piliers. La filiation en est un. Une solution jurisprudentielle, présentée comme pragmatique et casuistique, peut renverser ce concept. Qu'on l'approuve ou non, il faut déjà l'admettre et le mesurer. La Cour de cassation par une succession d'arrêts à propos de la GPA, notamment un arrêt de section de sa Première Chambre civile admettant l'exequatur d'un jugement reconnaissant la filiation construite par une GPA entre un enfant et des personnes sans aucun lien avec celui-ci et sans aucun recours à la technique de l'adoption, a instauré la possibilité de créer une filiation par contrat. C'est non seulement changer le concept de filiation mais encore changer l'ossature du système juridique français, construit sur la distinction entre la personne et les choses. On peut l'admettre, ou pas, mais il faut le dire. Puisque le juge donne force à un tel contrat qui instaure une filiation, le juge étranger l'ayant simplement reconnu et le juge français ne veillant qu'à l'équilibre du contrat, la perspective s'ouvre d'une société dans laquelle des personnes pourront par contrat engendrer des institutions à leur main, dans l'espace normatif privé du contrat, l'Etat n'ayant pour fonction que de rendre effectif leur droit à la reconnaissance juridique de leur "projet" singulier. La filiation n'est qu'un premier exemple. Ainsi construit sur ce qui était "inconcevable", c'est-à-dire un "droit à l'enfant", grâce à la puissance contractuelle à laquelle l'Etat devrait prêter a posteriori sa force, le juge rend techniquement "admissible" une filiation issue d'un contrat et ouvre une société contractuellement régie.

_____

🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

16 octobre 2025

Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

____

► Reference complète : M.-A. Frison-Roche, "De l'obligation de compliance à l'obligation de vigilance: le rôle du juge", in Table-ronde, De la compliance au devoir de vigilance. Une nouvelle responsabilité des entreprises, Lettre des juristes d'affaires, oct. 2025.

____

📝lire l'article reproduisant l'ensemble de la discussion

____

► Résumé de mon intervention: Dans ce débat dont les termes ont été reproduit dans la revue, l'on m'a demandé d'expliquer comment le Droit avait évolué, en posant tout d'abord le Droit de la compliance, construit sur des ambitions systémiques, pour éviter des catastrophes sectorielles (banque, finance, énergie), ambitions constitutives de "buts monumentaux négatifs", pour ensuite évoluer d'une part des "buts monumentaux positifs", à savoir la protection des êtres humains impliqués de gré ou de force dans ces systèmes d'autre part en dehors même de secteurs aux contours cernables, comme les ambitions environnementales ou numériques. Le devoir de vigilance prolonge ce Droit de la Régulation et concrétise cette "obligation de compliance" à laquelle les entreprises sont assujetties. Il faut garder de la mesure dans la conception de la responsabilité qui y est attachée pour ne pas tout perdre. Les entreprises sont tenues par les buts mais doivent rester libres des moyens, et être notamment incitées à manier les techniques du contrat. Cette mesure est confiée au Juge car, en raison de la juridictionnalisation de la Compliance, est au coeur de cette nouvelle branche du Droit, qui se développe indépendament des fluctuations des textes.

Dans la suite de la discussion, l'on m'a demandé mon opinion sur l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 17 juin 2025, dit La Poste. J'ai souligné que les commentaires n'avaient souvent retenu que les développements sur la cartographie des risques, alors que cet arrêt pose tout d'abord en principe que le plan est l'oeuvre des organes décisionnaires de l'entreprise et qu'il n'est pas coconstruit, la concertation étant une consultation et une prise en considération, ce qui n'est pas la même chose, le juge rappelant lui-même qu'il ne doit lui-même pas immiscer dans la gestions.

Dans la discussion, j'ai souligné que si l'on doit souligner l'essentie de ce qui serait une "nouvelle responsabilité", elle porterait avant tout sur une nouvelle dimension probatoire que l'entreprise doit mettre en place en Ex Ante. La mise en oeuvre de la CSRD, même si elle a été excessivement normée, est dans ce sens et cette culture probatoire doit se développer.

____

⛏️Aller plus loin sur la question :

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'obligation de compliance, 2025

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝La Vigilance, pointe avancée et part totale de l'Obligation de Compliance, 2025

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Compliance, Vigilance et Responsabilité civile : mettre en ordre et raison garder, 2025

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la compliance, 2023

________

15 octobre 2025

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : M. Cirotteau, Le pouvoir administratif des personnes privées, préf. Th. Perroud, Editions Panthéon-Assas, coll. "Nouvelles recherches", 2025, 626 p.

____

Il s'agit de la publication d'une thèse soutenue en 2022.

🕴️Lire l'entretien avec l'auteur

____

► Présentation de l'ouvrage (faite par l'auteur) : "Le pouvoir administratif des personnes privées est un pouvoir discret et relativement méconnu. Il caractérise les missions administratives spécifiques, et en particulier celles de police administrative spéciale, confiées à certaines personnes morales de droit privé. Depuis longtemps, l’administration s’est appuyée sur des personnes privées pour assurer la gestion d’activités administratives. Ce recours s’explique par l’histoire de la construction de l’État français et de son administration et par l’originalité du modèle économique français qui fait coexister libéralisme et interventionnisme. Dans la période contemporaine, il s’est accru quantitativement. À travers plusieurs exemples sélectionnés – ordres professionnels, fédérations sportives, entreprises de marché, autorité de régulation de la publicité, organismes de gestion collective des droits d’auteur, sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural – cette étude propose d’identifier une notion originale et autonome de pouvoir administratif des personnes privées pour penser de manière transversale les prérogatives dont sont dotées certaines personnes morales de droit privé. La recherche porte également sur le régime juridique de ce pouvoir, principalement de droit privé, qu’elle construit en s’inspirant des principes qui irriguent le droit administratif. Elle interroge ainsi les ressorts et les méthodes contentieuses, utilisés en droit administratif, ainsi que ceux du droit économique – théorie générale des obligations et droit de la concurrence – pour penser l’encadrement juridique et juridictionnel d’un pouvoir caractérisé par son hybridité.".

________

15 octobre 2025

Base Documentaire : Soft Law

► Référence complète : Speech of HE Judge Iwasawa Yuji, President of the International Court of Justice, before the Sixth Committee of the United Nations General Assembly, 15 octobre 2025

____

📝Lire la prise de parole (en anglais)

____

► Résumé de la prise de parole : L

________

15 octobre 2025

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : C.S. Sunstein, Imperfect Oracle: What AI Can and Cannot Do, Université of Penn Press, 2025, 208 p.

____

► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur") : 'Imperfect Oracle is about the promise and limits of artificial intelligence. The promise is that in important ways AI is better than we are at making judgments. Its limits are evidenced by the fact that AI cannot always make accurate predictions—not today, not tomorrow, and not the day after, either.

Natural intelligence is a marvel, but human beings blunder because we are biased. We are biased in the sense that our judgments tend to go systematically wrong in predictable ways, like a scale that always shows people as heavier than they are, or like an archer who always misses the target to the right. Biases can lead us to buy products that do us no good or to make foolish investments. They can lead us to run unreasonable risks, and to refuse to run reasonable risks. They can shorten our lives. They can make us miserable.

Biases present one kind of problem; noise is another. People are noisy not in the sense that we are loud, though we might be, but in the sense that our judgments show unwanted variability. On Monday, we might make a very different judgment from the judgment we make on Friday. When we are sad, we might make a different judgment from the one we would make when we are happy. Bias and noise can produce exceedingly serious mistakes.

AI promises to avoid both bias and noise. For institutions that want to avoid mistakes it is now a great boon. AI will also help investors who want to make money and consumers who don’t want to buy products that they will end up hating. Still, the world is full of surprises, and AI cannot spoil those surprises because some of the most important forms of knowledge involve an appreciation of what we cannot know and why we cannot know it. Life would be a lot less fun if we could predict everything."

15 octobre 2025

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : Y. Feldman,Can the Public Be Trusted?: On the Promise and Perils of Voluntary Compliance, Cambridge University Press, 2025.

____

► Présentation de l'ouvrage (faite par l'auteur) : "When do citizens voluntarily comply with regulations rather than act out of fear of sanctions? Can the Public Be Trusted? challenges prevailing regulatory paradigms by examining when democratic states can rely on voluntary compliance. Drawing on behavioral science, law, and public policy research, Yuval Feldman explores why voluntary compliance, despite often yielding superior and more sustainable outcomes, remains underutilized by policymakers. Through empirical analysis of policy implementation in COVID-19 response, tax compliance, and environmental regulation, Feldman examines trust-based governance’s potential and limitations. The book presents a comprehensive framework for understanding how cultural diversity, technological change, and institutional shape voluntary cooperation.".

____

14 octobre 2025

Conférences

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Adéquation et inadéquation de la sanction comme outil de régulation financière et sa transformation par la Compliance", intervention dans la table-ronde sur "Quel rôle pour la sanction dans la régulation ?", Colloque annuel de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF), Paris, 14 octobre 2025.

____

► Consulter le programme général de la manifestation

La manifestation est composée de deux tables rondes. La première table ronde a pour thème : La preuve des abus de marché entre l’AMF et le juge pénal : vers une convergence ?

🪑🪑🪑Autres participants à la 2ième table ronde, dont la modératrice est Sophie Schiller, membre de la Commission des sanctions, autour du thème : Quel rôle pour la sanction dans la régulation ?

🕴🏻Sébastien Raspiller, secrétaire général de l’AMF

🕴🏻Martine Samuelian, avocate associée, Jeantet

🕴🏻Vincent Villette, secrétaire général de la CNIL

____

► Résumé de l'intervention : Dans la table-ronde sur le rôle de la sanction, plusieurs interventions ont vocation à prendre place, au gré de la discussion elle-même. Elles sont par nature brèves et s'adressent à un public averti en matière de régulation financière.

La première intervention, visant plutôt à camper le sujet et à décrire l'intangible, est sur l'idée même que la sanction a un rôle dans la régulation financière. Par nature. Cela n'en pose pas moins difficulté. Cela n'est pas évident car si la sanction apparaît comme un "outil de régulation", alors c'est la perspective de régulation qui prédomine et qui "teinte" son outil qu'est la sanction. La "régulation", dont la "réglementation" n'est qu'un outil et qui n'est pas l'ensemble des règles applicables mais qui est un appareillage d'institutions, de règles et de décisions visant à établir l'équilibre un secteur et à maintenir cet équilibre, par nature instable, dans le temps, ce que ce secteur ne pourrait faire par ses seules forces (le Droit de la Régulation, droit en Ex Ante, se distinguant ainsi du Droit de la concurrence, droit en Ex Post).

Dans la perspective de la Régulation financière, comme dans les autres Régulations sectorielles, et dans le Droit commun de la Régulation, la sanction est un outil (et un outil comme un autre, simplement qui est plus puissant que les autres).

C'est la perspective retenue par l'Etat et le Régulateur lui-même, qui va le manier en le mêlant avec les autres outils, comme un mécanisme d'information, d'éducation, d'incitation, etc.

Mais la sanction, à travers le principe de l'autonomie du Droit répressif et la notion européenne de "matière pénale", se pense à travers les critères autonomes de gravité du fait imputé et de sanction infligé au sujet de Droit. En cela, la sanction est indissociable de la façon dont elle est infligée (le droit pénal est constitutionnellement indissociable de la procédure pénale).

En cela, la sanction n'est pas un outil teinté par la finalité globalement servie : la durabilité du système financier : elle vaut en tant que telle comme punition. La Commission des sanctions n'est pas alors le "bras armé" de l'AMF, c'est un "tribunal", comme le rappela l'arrêt Oury.

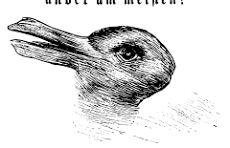

Peut-on être les 2. On le dit, on peut être à la fois carpe et lapin.

Ou suivant l'angle sous lequel l'on décide de regarder la Commission des sanctions, l'on y verra soit ce lapin, soit un canard.

C'est possible, et en pratique c'est souvent vrai. Mais si l'on est honnête, l'on admettra que la Régulation se nourrit d'information et que la procédure devant un tribunal répressif est construite sur le secret et les armes de celui qui, innocent ou coupable, est en risque puisque il est, ou sera, poursuivi.

Jamais l'on n'a pas sorti de cette difficulté. Toujours, on cherche à mettre en équilibre et le fait que

c'est en soi une sanction pour une personne qui en souffrira et que c'est aussi un outil systémique : il y a "dosage" entre la recherche du bénéfice systémique (qui diminue la protection des personnes au bénéfice du système) et le souci des personnes impliquées (qui diminue la protection présente et future du système). Le fléau de la balance va plus ou moins dans un sens. C'est souvent l'opinion publique, la place, le Législateur et (voire surtout) le juge du recours et ceux qui sont en dialogue (le juge pénal) qui font osciller.

C'est aussi la façon dont la Commission des sanctions, en ce qu'elle se définit elle-même comme bras armé de l'AMF (carpe) ou comme tribunal répressif (lapin) qui va dans son comportement procédural, choisir le rôle de la sanction dans la régulation, plus ou moins instrumentalisée (carpe) ou juridictionnalisée (lapin).

____

La seconde intervention, s'il doit y en avoir une, vise l'évolution de ce rôle de la sanction dans la régulation.

A partir de ces fondamentaux, une évolution du rôle de la sanction dans la régulation financière (évolution que l'on observe dans toutes les régulations sectorielles) consiste à internaliser les sanctions (dans leur conception par les textes, leur élaboration par les Commission des sanctions, leur application) dans les opérateurs sanctionnés, dans les secteurs économiques concernées, dans l'opinion concernée (les cercles pérelmaniens des auditoires s'appliquant).

Cette internalisation transforme la régulation (qui portent sur les structures des marchés) en supervision (qui portent sur les opérateurs de marché) puisque la sanction fait pénétrer la sanction dans l'opérateur, l'opérateur adoptant des engagements, la composition administrative étant le plus grand succès puisqu'il y a changement à l'avenir. Cette conception correspond à la nouvelle branche du Droit qu'est le Droit de la Compliance.

Le Droit de la compliance utilise la sanction comme une "incitation comme une autre", et (il faut raison garder sur ce point), parce que de nature systémique, le souci du système étant internalisé dans l'opérateur, il est assez peu sensible aux droits procéduraux. Privilégiant l'information, c'est le principe du débat contradictoire (qui fournit de l'information) et non plus des droits de la défense qui est valorisé. La coopération de la personne poursuivie est très valorisée et sa non-coopération devient incompréhensible.

L'internalisation des sanctions dans les opérateurs produit deux évolutions majeurs. Tout d'abord, ils doivent eux-mêmes sanctionner les abus de marché, les détecter et les prévenir. Les obligations spéciales de vigilance se multiplient. L'obligation de vigilance des opérateurs eux-mêmes devient un pilier de la régulation.

L'autre évolution est la libération de la Régulation par rapport au territoire. L'opérateur étant moins dépendant des frontières que ne sont les Régulateurs et auteurs de réglementations (mais le droit souple se propage, y compris en répression), des abus de marchés peuvent être appréhendés sur plusieurs territoires en même temps, notamment par des programmes de compliance globaux.

________

⛏️Aller plus loin sur la question :

🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Exerçant un pouvoir de sanction, le Régulateur doit informer la "personne concernée" de son droit de se taire (cons. const., 26 sept. 2025), 2025

🕴🏻M.-A. Frison-Roche et J.-Cl. Magendie (dir.), 📘Politique de sanction et régulation des marchés financiers, 2009

🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Une politique de sanctions peut-elle être commune au Juge et au Régulateur ?, 2009

2 octobre 2025

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : J.-Ch. Roda, "La preuve de la bonne exécution de la Vigilance au regard du système probatoire de Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.679-689.

____

📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

____

► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : Prenant comme illustration l'Obligation de Vigilance, l'auteur examine dans une première partie de l'article la question de savoir qui doit prouver et selon quel ordre. Il n'existe pas dans les dispositifs propres au devoir de vigilance des règles qui inversent expressément la charge de preuve, jusqu'à la faire supporter à l'entreprise qui devrait démontrer avoir correctement exécuter son obligation. Il convient plutôt de revenir au Droit commun, ce qui fait varier la charge de preuve suivant la nature des obligations qui pèse sur l'entreprise en raison de son Obligation de Vigilance, notamment entre le fait d'établir un plan et d'établir un plan tel qu'on peut l'attendre, l'efficacité de celui-ci engendre sur ceux qui la contestent l'obligation de démontrer son inefficacité. De toutes les façons, les 2 parties cherchent immédiatement à alimenter le débat par les éléments en leur faveur quelle que soit leur place processuelle.

Cela amène donc à la deuxième partie de l'article, consacrée à la question de savoir ce qu'es la preuve de la bonne exécution du devoir de vigilance. Exiger la preuve d'un fait positif et la constitution d'une auto-preuve de conformité serait à la fois démesurées éloignerait l'entreprise des buts monumentaux qui sont sa boussole. Il faut plutôt distinguer les structures de compliance, pour lesquelles les exigences de preuve doivent être élevées, et les actions attendues, pour lesquelles la preuve d'efforts est suffisante, l'obligation n'étant que de moyens. De fait, les entreprises auront la sagesse de préconstituer le plus possible les preuves de ces efforts.

La troisième partie traite ainsi logiquement des moyens de preuve dont disposent les parties. Les demandeurs agissent en s'appuyant sur le principe de la liberté de la preuve et bénéficient de nombreuses sources d'informations, mais les difficultés les plus sérieuses apparaissent lorsque les faits objets de preuve sont localisés à l'extérieur de l'Union européenne. L'entreprise peut établir la mise en oeuvre du plan par diverses preuves mais il semble que le standard de preuve soit élevé, même si l'on devait considérer le plan de vigilance comme un acte de gestion.

________

🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeur Marie-Anne Frison-Roche

2 octobre 2025

Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits cernant l'Obligation de Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.49-65.

____

📝lire l'article

____

____

📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

📚voir une présentation de la collection "Régulations & Compliance" dans laquelle le livre est publié

____

► Résumé de l'article :

L'on se dispute souvent autour de la définition même de ce qu'est le Droit de la Compliance, mais l'on ressent bien l'ampleur et la force de l'obligation qui en résulte pour les entreprises assujetties. La conception en demeure difficile. Il ne faut pourtant pas en premier lieu se laisser dépasser par les multiples obligations par lesquelles l'obligation de compliance prend forme, comme l'obligation de dresser des cartographies, de faire des enquêtes, d'être vigilant, de sanctionner, d'éduquer, de collaborer, etc. La liste est non seulement très longue mais elle est ouverte, les entreprises elles-mêmes et les juges en ajoutant au gré des entreprises, des secteurs et des cas. Il ne faut pas davantage s'égarer entrer la distance que ce qui peut dessiner les contours de cette Obligation de Compliance, qui peut relever tout autant d'une volonté, d'un sentiment généreux pour un autrui proche ou lointain dans l'espace ou dans le temps, ou du résultat d'un calcul. Cette pluralité ne pose pas difficulté si l'on ne concentre pas tous les efforts pour distinguer ces obligations secondaires les unes des autres mais pour mesurer ce dont elles sont la mise en oeuvre, cette Obligation de Compliance qui fait que des entités, les entreprises, les parties prenantes et les Autorités publiques, contribuent à atteintes des Buts visés par le Droit de la Compliance, Buts Monumentaux qui donne l'unité à l'Obligation de Compliance. Ainsi unifiées par un même esprit, la mise en oeuvre de toutes ces obligations, secondaires, qui paraissent à la fois disparates, innombrables et souvent mécaniques, trouvent une unité dans leur régime et la façon dont les Régulateurs et les Juges doivent les contrôler, les sanctionner, les prolonger, puisque l'Obligation de Compliance leur insuffler un esprit commun.

Ainsi de la même façon que la multiplicité des techniques de Compliance ne doit pas masquer l'unicité de l'Unicité de l'Obligation de Compliance, la multiplicité des sources ne doit produire un écran similaire. En effet, le Législateur a souvent émis une prescription, un ordre auquel les entreprises doivent se conformer, la Compliance étant alors souvent perçue comme de l'obéissance requise. Mais l'entreprise elle-même exprime une volonté autonome de celle du Législateur, le vocabulaire de l'autorégulation ou/et de l'éthique étant alors utilisé, parce qu'elle affirme qu'elle consacre des forces pour prendre en considération la situation d'autrui alors qu'elle ne serait pas contrainte, mais qu'elle le fait néanmoins car le souci qu'elle a de celui-ci. Pourtant, la gestion assumée des risques réputationnels et la valeur des liens de confiance ou une lecture soupçonneuse des choix managériaux conduit à dire que tout cela ne serait que calcul.

La contribution s'attache pour cerner l'Obligation de Compliance à reconnaître la part de toutes ces trois sources : la Volonté, le Cœur et le Calcul. Une première partie décrit "Les volontés dessinant l'obligation de compliance". Une deuxième partie porte sur "L'élan du coeur, moteur de l'obligation de compliance". Une troisième partie s'attache aux "Calculs bien compris, ciment de l'obligation de compliance".

________

2 octobre 2025

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : A.-C. Rouaud, "L’intensité de l’obligation de vigilance selon les secteurs : le cas des opérateurs financiers", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, sous presse.

____

📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

____

► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteure développe le cas des opérateurs financiers et montre que si ceux-ci sont soumis à des très lourdes obligations de vigilance, c'est avant tout en raison des risques systémiques des marchés, obligations consubstantielles à leurs activités, car ces opérateurs étant souvent en charge des infrastructures de marché ou opérant des prestations, qui les font tous appartenir à la catégorie des professions réglementées.

Malgré cette unicité, la manifestation de l'obligation de vigilance est protéiforme, allant de la police, de la surveillance du client, à sa mise en garde, sa protection, laquelle peut être très réduite, la lutte contre le blanchiment visant à protéger le système (kyc).

Cette obligation de vigilance poursuit en outre des finalités variables, ce qui explique des sanctions diverses, car l'intensité de l'obligation varie aussi. La lutte contre le risque systémique est certes une finalité commune, mais s'y ajoutent des soucis de protéger des catégories, par exemple d'investisseurs (perspective plus européenne).

L'intérêt général est pourtant aujourd'hui renouvelé car, constitué par la protection des marchés, il se double du souci de durabilité. Cela se traduit par une variabilité des sanctions, allant des sanctions disciplinaires, maniées par l'Autorité des marchés financiers (AMF), l'obligation de mettre en place des programmes de compliance par rapport auxquels les manquements sont sanctionnés per se. Le private enforcement se développe en articulation avec le public enforcement, avec une transformation du risque contentieux pour les entreprises, très sensible à l'extraterritorialité et à la portée du Droit souple.

________

🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

________

________

2 octobre 2025

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : J.-B. Racine, "L’arbitre, juge, superviseur, accompagnateur ?", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître

____

📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

____

► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : l'auteur pose dès le départ ce qui est en jeu en ces termes : "Quel rôle peut ou pourrait jouer l’arbitre dans les dispositifs de compliance ? Selon le rôle qu’il est amené à jouer, il peut ou pourrait venir en renfort de l’obligation de compliance. Poser cette question, c’est poser la question des pouvoirs de l’arbitre et de son office. C’est aussi, d’une certaine manière, renvoyer à la notion même d’arbitrage.".

Concrètement l'arbitre se saisit des questions de compliance en tant qu'il est un juge. Les litiges mettant en cause des allégations de faits de corruption l'illustrent, l'arbitre ne pouvant évidemment pas par sa sentence donner effet à une pratique de corruption, sauf à violer lui-même l'ordre public international. Mais en cela, l'arbitre n'applique qu'une norme légale, l'enjeu principal étant de nature probatoire, les outils de compliance servant souvent d'indices de la corruption elle-même. L'on quitte la source légale en abordant les normes émises par la CCI en matière de lutte contre la corruption et l'on entre véritablement dans l'obligation, au sens strict, apparaît lorsqu'un contrat apparaît.

Emergent des usages du commerce international, non seulement en matière de probité mais encore pour la protection des droits humains, dont l'arbitre peut être aujourd'hui le garant. Il peut le faire notamment à travers le contentieux émergent relatif au devoir de vigilance, soit directement lorsque les plans de vigilance sont en cause, et cela malgré la compétence du Tribunal judiciaire de Paris, soit si l'on imagine qu'un plan comporte lui-même un système de recours à l'arbitrage, ce qui impliquerait un changement de culture, ou si l'on considère que du droit souple sont en train d'émerger des usages du commerce international posant un devoir de vigilance que l'arbitre pourrait reprendre.

Dans la seconde partie de sa contribution, l'auteur prend une seconde configuration, plus audacieuse, à savoir un arbitre appréhendant la Compliance, en ce qu'il serait plus qu'un Juge, c'est-à-dire faisant plus que trancher un litige en application du Droit.

Cela serait concevable puisqu'on tend à considérer qu'il pourrait modifier les contrats et si l'on s'inspire de la technique des arbitrages pratiqués pour les engagements dans le Droit des concentrations. Pour donner à l'arbitrage la dimension régulatoire requise, il faudrait que le tiers puisse exercer une fonction de supervision, ce à quoi la notion de "litige" se prête guère d'autant plus qu'un arbitre n'étant institué que pour être juge, s'il cesse d'être cela il est difficile qu'il demeure arbitre.... Mais l'on pourrait pourtant concevoir qu'en Ex Post l'arbitre puisse exercer cette fonction de monitoring souvent requise en Compliance. La technique des disputes boards est à cet égard inspirante. Les deux matières, arbitrage et compliance, ont ainsi vocation à se rapprocher, car les deux limites classiques, l'arbitrabilité et le litige, sont en train d'évoluer pour ne plus faire obstacle à un tel rapprochements.

L'auteur peut donc conclure : "C’est aux différents acteurs de la compliance de penser à l’arbitrage, et à la souplesse, la plasticité et la liberté qu’il offre, pour éventuellement le configurer spécialement au service des buts de la compliance.".

________

🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

2 octobre 2025

Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le Droit processuel, prototype de l'Obligation de Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.209-233.

____

📝lire l'article

____

____

📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

📚voir une présentation de la collection "Régulations & Compliance" dans laquelle le livre est publié

____

► Résumé de l'article : À première abord le Droit processuel semble la moins concernée de toutes par l'obligation de compliance car si les sujets de droit assujettis, principalement les grandes entreprises, se soumettent à celle-ci c'est précisément pour, grâce à cet Ex Ante, ne jamais avoir à faire avec la procédure, chemin qui mène au Juge, ce personnage de l'Ex Post qu'en contrepartie du poids de l'Obligation de compliance il leur a été fait promesse qu'elles ne verront jamais, toute perspective processuelle semblant signifier l'échec même de l'Obligation de compliance (I).

Mais non seulement les règles juridiques attachées à la procédure s'imposent parce que le Juge s'avère présent, et de plus en plus, dans les mécanismes de compliance mais encore ce sont des règles de Droit processuel et non pas une juxtaposition de procédure civile, procédure pénale, procédure administrative, etc., parce que l'obligation de compliance elle-même n'est pas enfermée ni dans le droit civil, ni dans le droit pénal ,dans le contentieux administratif, etc., ce qui donne en pratique primauté à ce qui les réunit toutes : le Droit processuel (II).

A cette raison que l'on pourrait dire "négative" de la présence du Droit processuel s'ajoute une raison positive, parce que le Droit processuel s'avère être le prototype du "Contentieux systémique de la Compliance, et notamment de la pointe avancée de celui-ci qu'est l'obligation de vigilance (III). Il gouverne notamment les actions par lesquelles les Juges peuvent être saisis (IV), les principes autour desquels les procédures se déroulent, avec une opposition accrue entre le principe du contradictoire qui épouse l'obligation de compliance puisque l'un et l'autre traduisent le principe d'information et les droits de la défense qui ne les servent pas nécessairement, heurt qui va poser une difficulté processuelle de principe (V).

Enfin, et la qualité de "prototype" se justifie alors plus encore, parce que le Droit de la compliance a juridictionnalisé les entreprises dans la façon dont celles-ci mettent en oeuvre leurs Obligation légale de Compliance, c'est en respectant et en s'appuyant sur les principes de droit processuel que cela doit être fait, notamment à travers non seulement les sanctions mais encore les enquêtes internes (VI).

________

2 octobre 2025

Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, ""Obligation sur Obligation vaut", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.329-354.

____

📝lire l'article

____

____

📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

📚voir une présentation de la collection "Régulations & Compliance" dans laquelle le livre est publié

____

► Résumé de l'article : La démonstration sur la part de la volonté dans l'Obligation de la Compliance qui est à la charge des entreprises repose sur la distinction et l'articulation entre l'Obligation légale et l'obligation spontanée des entreprises, dans l'usage que les entreprises font de leur volonté pour mettre en oeuvre leur Obligation légale et l'usage qu'elles en font pour produire même de nouvelles ambitions. C'est pourquoi la démonstration est opérée en 3 temps.

Le premier temps de la démonstration consiste à trouver la part de la libre volonté des entreprises dans leur Obligation de Compliance en mettant fin à deux confusions : la première qui, au sein même du Droit des obligations mais aussi au sein du Droit de la compliance, scinde et confond ""libre volonté et consentement, lequel ne requerrait plus d'acceptation librement exprimée ; la seconde qui, propre au Droit de la compliance, confond la "Compliance" et la "conformité", réduisant la première à l'obéissance mécanique ce qui exclurait toute libre volonté.

Ceci éclairci, la suite de l'étude vise les 2 façons dont l'entreprise assujettie par la Loi à une Obligation de Compliance exprime une part de libre volonté, ce que l'étude exprime par cet adage proposé : Obligation sur Obligation vaut, puisqu'à l'obligation légale à laquelle l'entreprise répond par l'obéissance que doit tout assujetti à la loi, peut se superposer sa libre volonté, qui va alors l'obliger.

Le premier cas d'Obligation sur Obligation, étudié dans une deuxième partie, vise les moyens par lesquels l'Obligation légale de Compliance est mise en oeuvre, l'entreprise assujettie au regard des Buts Monumentaux fixés par la Loi demeurant libre de choisir les moyens par lesquels elle va contribuer à atteindre ceux-ci. Sa libre volonté va ainsi s'exercer sur les choix et la mise en oeuvre des moyens. Cela peut concrétiser deux formes juridiques : les contrats d'une part et les "engagements" d'autre part.

Dans une troisième part, le second cas d'Obligation sur Obligation, plus radicale, est celle dans lequel à l'Obligation légale de Compliance l'entreprise va puiser dans sa libre volonté pour répéter les termes de son Obligation légale (car il lui est interdit de contredire celle-ci), répétition qui peut être d'une grande portée, car la nature juridique (et donc le régime juridique) en est changé. L'arrêt rendu par la Cour d'appel de La Haye le 12 novembre 2024, dit Shell, l'illustre. Plus encore, la libre volonté de l'entreprise peut prendre sa part dans l'Obligation de Compliance en accroissant l'Obligation légale. C'est ici que l'alliance est alors la plus forte. L'interprétation des obligations particulières qui en résultent devra demeurer celle des Buts Monumentaux dans une application téléologique qui donne cohérence à l'ensemble.

________

2 octobre 2025

Auditions par une commission ou un organisme public

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Audition par le collège thématique "RSE" de l'Observatoire des litiges judiciaires de la Cour de cassation, " Points de contact entre le Droit de la Compliance et la RSE", Cour de cassation, 2 octobre 2025.

____

► Résumé de la présentation : La présentation dure une demie-heure. Elle est construite en deux temps, tout d'abord une présentation générale sur les "points de contact entre Droit de la compliance et RSE", en ce qu'ils dépendent de la conception que l'on a en pratique du Droit de la compliance, puis, dans la mesure où cette perspective intéresse plus particulièrement le collège thématique, un approfondissement sur les conséquences processuelles qu'il convient d'en tirer.

PREALABLE. DISTINGUER NETTEMENT LE DROIT DE LA COMPLIANCE DE LA RSE, SEULE VOIE POUR LES ARTICULER

1. ne pas confondre la morale, source d'inspiration du Droit, et le Droit.

Le Droit a des sources multiples, économiques, sociales, morales et religieuses. Les impératifs moraux inspirent le Droit, guident ceux qui adoptent des règles juridiques, guident les comportements. Mais ce sont deux ordres différents. Kelsen a construit sa "théorie pure" du Droit pour protéger le système juridique afin qu'il ne soit qu'inspiré par des valeurs qui sont dans une Norme fondamentale hors du système juridique. Ce que l'on appelle RSE est une norme qui inspire de nombreux blocs de compliance, par exemple Sapin 2, la loi Vigilance, la CSRD, la CS3D, etc. mais, de la même façon que la responsabilité juridique ne transforme pas le Deutéronome en Droit, ces textes ne transforment pas la RSE en Droit. Le Droit demeure autonome, n'est pas l'agent d'efficacité de l'éthique, qui trouverait enfin la puissance du Droit à son service.

De la même façon que le Droit économique n'est pas la façon dont des "lois économiques" trouvent une plus grande efficacité. Cela serait une erreur de pénétration entre deux ordres, et une vassalisation pour le Droit qui deviendrait l'agent d'effectivité d'une norme qui lui est hétéronome. Les économistes ne veulent pourtant au bénéfice de ce qui serait la loi économique. Carl Schmitt le voulait au bénéfice de ce qui serait la loi politique. Il est impératif dans un Etat de Droit que le Droit garde son autonomie par rapport à l'économie, à la politique et à l'éthique (ESG, RSE).

2. la loi peut, pour des motifs moraux, imposer à l'entreprise des obligations juridiques légales

Le Droit l'a toujours fait.

3. la responsabilité morale et la responsabilité juridique sont distinctes : la première n'entraîne pas ipso facto la seconde

4 l'entreprise peut par sa volonté s'imposer des obligations qui expriment des choix moraux, dès l'instant qu'ils ne contredisent pas la loi : elle juridicise sa responsabilité morale, les deux obligations se superposant

🔴mafr, 📝"Obligation sur obligation vaut", 2025

I. CE QU'EST EN PRATIQUE LE DROIT DE LA COMPLIANCE, BATI SUR L'OBLIGATION DE COMPLIANCE A LAQUELLE L'ENTREPRISE EST ASSUJETTIE

1. définition faible et définition forte de la compliance : ne pas réduire le Droit à une peau de chagrin, aider par sa "juridictionnalisation" à ce que la branche naissante du Droit de la compliance grandisse dans sa conception européenne

🔴 mafr (dir.),📕 Pour une Europe de la Compliance, 2019

🔴 mafr (dir.),📕 Les buts monumentaux de la compliance, 2022

🔴 mafr (dir.),📕 L'obligation de compliance , 2025

2. le rôle central du juge dans le droit européen de la compliance, en construction

🔴 mafr (dir.),📕 La juridictionnalisation de la compliance , 2024

3. l'obligation de vigilance, pointe avancée de l'obligation de compliance,

🔴mafr, 📝La vigilance, pointe avancée et part totale de l'obligation de compliance, 2025

II. POINTS DE CONTACT ENTRE L'OBLIGATION DE COMPLIANCE DES ENTREPRISES CRUCIALES ET LA RESPONSABILITE SOCIETALE DES ENTREPRISES

1. définition de l'obligation de compliance à laquelle l'entreprise cruciale est assujettie

2. "Obligation sur obligation vaut"

🔴mafr, 📝"Obligation sur obligation vaut", 2025

3. cumul possible des deux natures, engagement de droit, engagement de fait : régime juridique (ex. La Haye, 12 nov. 2024, Shell)

🔴mafr, 📝A quoi engagent les engagements, 2025

4. ll n'existe pas d'obligation juridique générale de veiller sur autrui ; il existe des obligations spéciales, une obligation spéciale sur l'entreprise maîtresse de sa chaine de valeur et, par exemple un souci éthique que l'entreprise, par sa volonté, peut juridiciser

🔴mafr, 📝Compliance, vigilance et responsabilité civile : mettre en ordre et raison garder, 2025

III. PERSPECTIVE PROCESSUELLES DES POINTS DE CONTACT ENTRE DROIT DE LA COMPLIANCE ET RSE

1. Nature transitivement systémique du contentieux de la compliance

🔴mafr, 📝Les causes systémiques portées devant le juge, 2021

🔴mafr, 📝Droit de la compliance et contentieux systémique, 2025

🔴mafr (dir.), 📕 Contentieux systémique émergent, 2025

2. Double primauté : trouver des solutions ; avoir souci du futur

🔴🧮Dans l’espace de justice, les pratiques juridictionnelles au service du futur, 2024

🔴Th. Goujon-Bethan, 📝Les enjeux présents et à venir de l'articulation des principes de procédure civile et commerciale avec la logique de compliance, 2025

3. Régression de la méthode punitive, efficacité du principe contradictoire et de l'accusatoire comme mode d'obtention des informations, engagements et "programmes"

🔴F. Ancel, 📝Devoir de vigilance et litiges commerciaux : une compétence à partager ?, 2025

🔴M. Chapuis, 📝Le juge de l'amiable et la compliance, 2025

🔴Th. Goujon-Bethan, 📝Les enjeux présents et à venir de l'articulation des principes de procédure civile et commerciale avec la logique de compliance, 2025

4. Préserver les droits de la défense et la sagesse probatoire dont les pavés sont attaqués dans le paradis de la RSE

🔴mafr, 📝Le juge, l'obligation de compliance et l'entreprise. Le système probatoire de la Compliance, 2023

🔴 mafr et M. Boissavy (dir.),📕 Compliance et droits de la défense. Enquêtes internes, CJIP, CRPC, 2024

🔴J.-Ch. Roda, 📝La preuve de la bonne exécution de la vigilance au regard du système probatoire de compliance,2025

____

2 octobre 2025

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : Th. Goujon-Bethan, "Les enjeux présents à venir de l’articulation des principes de procédure civile et commerciale avec la logique de compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.693-719.

____

📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

____

► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur montre que le Code de procédure civile, parce qu'il est exceptionnellement bien conçu et dirigé, peut répondre à l'ampleur de la transformation que le Droit de la Compliance apporte.

Le Droit de la Compliance est normativement ancré dans ses Buts Monumentaux : ceux-ci sont portés en tant que tels devant le juge dans des "causes systémiques".

Or, le Code de procédure civile distingue, et les travaux des auteurs du Code comme ceux de la doctrine le montrent, qu'il faut distinguer le litige et le conflit. En effet, dans une "cause systémique" telle que le Droit de la Compliance les emporte nécessairement (climat, protection des internautes, égalité effective des êtres humains, durabilité des systèmes bancaires, etc.) ce sont des parties qui sont en litiges, tandis que le conflit embrasse lui les systèmes eux-mêmes et d'autres entités.

La procédure doit intégrer non seulement le litige mais encore le conflit. Cela implique notamment que l'on s'occupe non seulement du litige, mais encore du conflit, lequel ne s'éteint pas nécessairement avec le litige, et ne trouve pas les mêmes solutions que celles demandées par le litige. C'est notamment dans cette dernière perspective, essentiellement dans une procédure de "Cause Systémique de Compliance" que les techniques de médiation, d'amicus curiae, d'un juge qui se situe ex ante, etc., s'imposent. Elles sont disponibles à travers des articles du Code de procédure civile : il suffit que les juges, comprenant ce que sont les "Causes Systémiques de Compliance" s'en saisissent.

____

🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeur Marie-Anne Frison-Roche

________

2 octobre 2025

Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Compliance, Vigilance et Responsabilité civile : mettre en ordre et raison garder", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.635-659.

____

📝lire l'article

____

____

📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

📚voir une présentation de la collection "Régulations & Compliance" dans laquelle le livre est publié

____

► Résumé de l'article : Les descriptions de la responsabilité encourues par les grandes entreprises en raison des obligations de compliance sont très diverses, voire opposées, allant au-delà des souhaits que l'on peut exprimer de ce que devrait être cette responsabilité. La première partie de l'étude remet donc les diverses responsabilités encourues par les entreprises, différentes dans leurs conditions de mise en oeuvre et dans leurs ampleur, afin de ne pas les confondre.

En effet, les diverses législations établissant des obligations légales spécifiques de Compliance, il en naît des responsabilités aux conditions et ampleurs diverses et l'on ne peut pas se prévaloir du régime de l'une dans une situation qui relève de l'autre. Il faut donc reprendre les corpus de compliance, le RGPD, le ALM-FT, Sapin 2, Vigilance, l'IA Act, le DA Act, etc., pour rappeler les inflexions que chacun de ses corpus a opéré sur la responsabilité des entreprises assujetties. Cela n'empêche pas que l'Obligation de Compliance surmontant cette nécessaire diversité de situations, de réglementations et de régimes de responsabilités, celle-ci peut donner des lignes de regroupement pour indiquer au-delà de cette diversité l'ampleur de la responsabilité encourue par les entreprises.

Une fois ce classement opéré, la deuxième partie de l'étude développe le constat que de tout cela il ne ressort aucun principe de responsabilité générale des grandes entreprises au titre de la compliance, notamment pas au titre du devoir de vigilance. On ne peut en effet pas déduire un principe général d'obligations particulières de responsabilité ou d'obligations particulières de réparer, par exemple en matière de vigilance, les textes renvoyant aux conditions du droit commun (dommage et causalité), le Droit international public n'ayant pas la force de générer un principe général contraignant les entreprises en ce sens.

La troisième partie souligne qu'il est néanmoins toujours possible de faire jouer le Droit commun de la responsabilité, et les entreprises ne saurait prétendre y échapper . Il peut s'agir de la responsabilité contractuelle, hypothèse pratique qui sera de plus en plus fréquente puisque les entreprises contractualisent leur obligation légale de compliance, les reproduisent mais aussi les modifient, et que la Vigilance est une obligation qui excède les situations visées par les réglementations. Il pourra aussi s'agir de la responsabilité civile, dont les 3 éléments sont un fait générateur, un dommage et une causalité, droit commun qui reste stable et applicable malgré les fluctuations, incessantes, des corpus réglementaires.

Mais il est essentiel, et c'est l'objet de la quatrième partie, de ne pas rendre les entreprises garantes pures et simples de l'état du monde présent et futur. En effet, si on devait transformer les compliances sectorielles en illustrations de ce qui serait alors un principe général nouveau, mais ne s'appliquait qu'à elles, elles exerceraient en conséquence l'autre face de cette médaille, à savoir le pouvoir sur autrui .

________

2 octobre 2025

Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et les Éditions Lefebvre - Dalloz, 2025, 816 p.

____

📘Parallèlement, un ouvrage en anglais, Compliance Obligation, est publié dans la collection éditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et les Éditions Bruylant.

____

📚Ce volume s'insère dans la lignée des ouvrages qui dans cette collection dirigée par Marie-Anne Frison-Roche sont consacrés à la Compliance.

___

► Présentation générale de l'ouvrage : La compliance est parfois présentée comme ce à quoi l'on ne peut échapper, ce qui revient donc à y voir l'obligation juridique par excellence, le Droit pénal étant alors son mode d'expression la plus adéquate. Elle est parfois présentée comme ce que l'entreprise entreprise par souci éthique, relevant alors de l'opposé qu'est l'autorégulation. L'on n'a donc pas pour l'instant une vision unitaire de L'Obligation de Compliance. L'on l'a d'autant moins que la multitude de textes, eux-mêmes évoluant et changeant sans cesse, injectent des obligations de compliance si multiples et si diverses que l'on renonce à charge une unité, en se disant qu'au cas par cas, l'on définira un régime et une contrainte juridique plus ou moins forte, visant un assujetti ou un débiteur ou un autre, au bénéfice de l'un ou d'autre.

Cette absence d'unité, du fait de l'absence de définition de L'Obligation de Compliance, rend l'application des textes difficile à prévoir et fait donc craindre le Juge qui pourtant va prendre de plus en plus d'importance.

Par cet ouvrage, qui pose les questions pratiques A quoi oblige la Compliance ? Qui est obligé ?, Jusqu’où est-on obligé ? Qui peut obliger ? et y apporte des réponses, les pratiques, contraintes et innovation de Compliance seront mieux maîtrisées et anticipées par tous ceux qu'elles concernent : les entreprises, les parties prenantes, les techniciens, les juristes, les conseils, les institutions, les juridictions.

____

🏗️Construction générale de l'ouvrage : L'ouvrage s'ouvre sur un article d'Introduction qui, s'appuyant sur le droit positif, porte sur la conception unifiée que l'on peut, voire que l'on doit, avoir de l' "Obligation de Compliance" en ce que les entités obligées par les diverse réglementées soient toujours obligées de construire des "structures de compliance" (ce qui est une obligation de résultat) pour obtenir des uns et des autres des comportements pertinent pour l'obtention de ce que les Législateurs visent (leurs "Buts Monumentaux"), ce qui est le cœur du disponible et constitue pour les entités obligées une obligation de moyens. A cette obligation juridique peut s'adosser des actions qui ne sont pas juridiques, les régimes ne devant pas se confondre.

Le premier Titre de l'ouvrage vise à cerner l'Obligation de Compliance. Pour cela, son Chapitre I porte sur la Nature de cette obligation. Le Chapitre II traite des Espaces de l'obligation de compliance.

Le Titre II vise à articuler l'Obligation de Compliance et des branches du Droit.

Le Titre III de l'ouvrage envisage la manière dont on donne la possibilité d'obliger et dont on se donne les moyens d'obliger. Pour cela, son Chapitre I porte sur la Convergence des Sources de l'Obligation de Compliance. Son Chapitre II envisage l'Arbitrage International comme renfort de l'Obligation de Compliance. Le Chapitre III aborde quant à lui la Médiation, en tant que Voix de la Compliance.

Le dernier Titre de l'ouvrage est consacré à la Vigilance, pointe avancée de l'Obligation de Compliance. Son Chapitre I est consacré à l'étude des différents secteurs, et analyse les Intensités de l'Obligation de Vigilance, Pointe Avancée du Système de Compliance, en leur sein. Le Chapitre II aborde les Variations de Tensions engendrées par l'Obligation de Vigilance, Pointe Avancée du Système de Compliance. Enfin, son Chapitre III traite des Modalités Nouvelles de l'Obligation de Compliance, mises en lumière par l'Impératif de Vigilance.

____

TABLE DES MATIÈRES

ANCRER LES OBLIGATIONS DE COMPLIANCE SI DIVERSES

DANS LEUR NATURE, LEURS RÉGIMES ET LEUR FORCE

POUR DÉGAGER L'UNITÉ DE L'OBLIGATION DE COMPLIANCE

LA RENDANT COMPRÉHENSIBLE ET PRATIQUABLE

♦️ Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateur, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

TITRE I.

CERNER L’OBLIGATION DE COMPLIANCE

CHAPITRE I : LA NATURE DE L’OBLIGATION DE COMPLIANCE

Section 1 ♦️ La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits cernant l'Obligation de Compliance, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

Section 2 ♦️ De la dette à l’obligation de compliance, par 🕴️Bruno Deffains

Section 3 ♦️ Obligation de compliance et droits humains, par 🕴️Jean-Baptiste Racine

Section 4 ♦️ L'Obligation de Compliance et les mutations de la souveraineté et de la citoyenneté, par 🕴️René Sève

Section 5 ♦️ La définition de l''obligation de compliance confrontée au droit de la cybersécurité par 🕴️Michel Séjean

CHAPITRE II : LES ESPACES DE L’OBLIGATION DE COMPLIANCE

Section 1 ♦️ Entités industrielles et Obligation de compliance, par 🕴️Etienne Maclouf

Section 2 ♦️ L'Obligation de Compliance dans les chaînes de valeur, par 🕴️Lucien Rapp

Section 3 ♦️ Compliance et conflits de lois. Le droit international de la vigilance-conformité à partir de quelques applications récentes sur le continent européen, par 🕴️Louis d'Avout

TITRE II.

ARTICULER L’OBLIGATION DE COMPLIANCE AVEC DES BRANCHES DU DROIT

Section 1 ♦️ Droit fiscal et obligation de compliance, par 🕴️Daniel Gutmann

Section 2 ♦️ L'obligation processuelle, prototype de l'Obligation de Compliance, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

Section 3 ♦️ Le droit des sociétés et des marchés financiers face à l'Obligation de Compliance, par 🕴️Anne-Valérie Le Fur

Section 4 ♦️ Transformation de la gouvernance et obligation de vigilance, par 🕴️Véronique Magnier

Section 5 ♦️ La compliance environnementale et climatique, par 🕴️Marta Torre-Schaub

Section 6 ♦️ Obligations de compliance et concurrence : les liaisons dangereuses ?, par 🕴️Jean-Christophe Roda

Section 7 ♦️ L'obligation de compliance en droit global, par 🕴️Benoît Frydman & 🕴️Alice Briegleb

Section 8 ♦️ Les juges du droit des entreprises en difficulté et les obligations de compliance, par 🕴️Jean-Baptiste Barbièri

TITRE III.

COMPLIANCE : DONNER ET SE DONNER LES MOYENS D’OBLIGER

CHAPITRE I : LA CONVERGENCE DES SOURCES

Section 1 ♦️ "Obligation sur Obligation vaut", par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

Section 2 ♦️ Les technologies disponibles, prescrites ou proscrites pour satisfaire Compliance et Vigilance, par 🕴️Emmanuel Netter

Section 3 ♦️ Contrainte légale et stratégie des entreprises en matière de Compliance, par 🕴️Jean-Philippe Denis et 🕴️Nathalie Fabbe-Costes

Section 4 ♦️ La loi, source de l’Obligation de Compliance, par 🕴️Jean-Baptiste Blanc

Section 5 ♦️ Opposition et convergence des systèmes juridiques américains et européens dans les règles et cultures de compliance, par 🕴️Raphaël Gauvain et 🕴️Blanche Balian

Section 6 ♦️ A quoi les engagements engagent, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

CHAPITRE II : L’ARBITRAGE INTERNATIONAL EN RENFORT DE L’OBLIGATION DE COMPLIANCE

Section 1 ♦️ L'activation par l'arbitrage de l'Obligation de Compliance pour une place d'arbitrage durable, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

Section 2 ♦️ L’usage de l’arbitrage international pour renforcer l’obligation de Compliance : l’exemple du secteur de la construction, par 🕴️Christophe Lapp

Section 3 ♦️ L’arbitre, juge, superviseur, accompagnateur ?, par 🕴️Jean-Baptiste Racine

Section 4 ♦️ Comment l'arbitrage international peut être un renfort de l'Obligation de Compliance, par 🕴️Laurent Aynès

TITRE IV.

LA VIGILANCE, POINTE AVANCÉE DE L’OBLIGATION DE COMPLIANCE

Section 1 ♦️ La Vigilance, pointe avancée et part totale de l'Obligation de Compliance, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

CHAPITRE I : LES INTENSITÉS DE L’OBLIGATION DE VIGILANCE, POINTE AVANCÉE DU SYSTÈME DE COMPLIANCE

Section 2 ♦️ L’intensité de l’Obligation de Vigilance selon les secteurs : le cas des opérateurs financiers, par 🕴️Anne-Claire Rouaud

Section 3 ♦️ L’intensité du devoir de vigilance dans le secteur bancaire, par 🕴️Mathieu Françon

Section 4 ♦️ L’intensité de l’obligation de vigilance selon les secteurs : le cas des opérateurs numériques, par 🕴️Grégoire Loiseau

Section 5 ♦️ L’obligation de vigilance des opérateurs énergétiques, par 🕴️Marie Lamoureux

CHAPITRE II : LES DISPUTES AUTOUR DE L'OBLIGATION DE VIGILANCE, POINTE AVANCÉE DU SYSTÈME DE COMPLIANCE, DANS SON RAPPORT AVEC LA RESPONSABILITÉ

Section 1 ♦️ Le rapport entre le droit de la responsabilité civile et l'obligation de compliance, par 🕴️Jean-Sébastien Borghetti

Section 2 ♦️ Repenser le concept de responsabilité civile à l’aune du devoir de vigilance, pointe avancée de la compliance, par 🕴️Mustapha Mekki

Section 3 ♦️ Tensions et contradictions entre les instruments relatifs à la vigilance raisonnable des entreprises, par 🕴️Laurence Dubin

Section 4 ♦️ Compliance, Vigilance et Responsabilité civile : mettre en ordre et raison garder, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

CHAPITRE III : LES MODALITÉS NOUVELLES DE L'OBLIGATION DE COMPLIANCE, MISES EN LUMIÈRE PAR L'IMPÉRATIF DE VIGILANCE

Section 1 ♦️ Clauses et contrats, modalités de l’obligation de vigilance, par 🕴️Gilles J. Martin

Section 2 ♦️ La preuve de la bonne exécution de la Vigilance au regard du système probatoire de Compliance, par 🕴️Jean-Christophe Roda

TITRE V.

LE JUGE ET L'OBLIGATION DE COMPLIANCE

Section 1 ♦️ Devoir de vigilance et litiges commerciaux : une compétence à partager ?, par 🕴️François Ancel

Section 2 ♦️ Les enjeux présents à venir de l’articulation des principes de procédure civile et commerciale avec la logique de compliance, par 🕴️Thibault Goujon-Bethan

Section 3 ♦️ Le juge de l’amiable et la compliance, par 🕴️Malik Chapuis

Section 4 ♦️ Le Juge requis pour une Obligation de Compliance effective, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

L'OBLIGATION DE COMPLIANCE : VISION D'ENSEMBLE

♦️ L'obligation de compliance, charge portée par les entreprises systémiques donnant vie au Droit de la Compliance. Lignes de force de l'ouvrage L'obligation de compliance (en accès libre) , par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

________

2 octobre 2025

Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb/Overhang

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "La Vigilance, pointe avancée et part totale de l'Obligation de Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.511-536.

____

📝lire l'article

____

____

📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

____

► Résumé de l'article : Le "devoir de vigilance" déchaine d'autant plus de positions radicales et passionnées, parfois chez les professeurs de droit, qu'il n'a pas été défini. L'on emploie un mot pour un autre, par mégarde ou par dessein, par dessein si l'on peut attirer tel ou tel élément d'un régime juridique de l'on convoite pour l'importer dans un autre. L'exercice même de définition est donc en pratique requis. Il existe des obligations spécifiques de vigilance qui relèvent de tels ou tels corpus, s'imposent à telle ou telle catégorie d'opérateurs, pour remplir telle ou telle fonction. Ce sont des cercles précis qui ne se confondent pas et ne doivent pas être confondue. A cela se superpose ce que la loi de 2017 qualifie de "devoir de vigilance" qui est beaucoup plus englobant puisqu'il assujettit toutes les grandes entreprises dans le fonctionnement des chaines de valeur qu'elles ont mises en place. Mais il n'existe pas de devoir ou d'obligation générale de Vigilance. C'est la confusion ou le passage de chacun de ces 3 niveaux qui serait la base d'une telle affirmation et qu'il faut se garder de faire parce que le Droit positif ne permet pas de soutenir cela (I).

Si le devoir de vigilance retient pourtant autant l'attention, que la directive CS3D trouve sa pleine effectivité ou pas, c'est parce qu'elle constitue la "pointe avancée" de l'Obligation de Compliance (II). En effet, la Vigilance assujettit l'entreprise du fait de sa puissance, et sans lui reprocher celle-ci ou exiger sa diminution, pour lui demander de détecter les risques d'atteinte à l'environnement et au climat mais aussi aux droits humains car elle est en position de le faire afin de prévenir leur transformer en catastrophe. En cela, le devoir de Vigilance fait apparaître en lettres plus nette la nature juridique exacte de ce qu'est l'obligation de Compliance.

Plus encore, la Vigilance apparaît comme la Part Totale de l'Obligation de Compliance (III). En effet, bien que restreinte à un espace, qu'est la chaine de valeur et à deux types de risques que sont la détérioration de l'environnement et la détérioration des droits, elle exprime par des outils que la loi "Vigilance" avait elle-même dupliqué de la loi dite "Sapin 2" la totalité de l'Obligation de Compliance : préserver les systèmes aujourd'hui mais surtout demain pour qu'ils ne s'effondrent pas (Buts Monumentaux négatifs), voire qu'ils se consolident (Buts Monumentaux positifs), afin que les êtres humains qui y sont de gré ou de force impliqués n'y soient pas broyés mais en bénéficient. C'est pour cela que les grandes entreprises sont assujetties à l'obligation de Compliance et de Vigilance, notamment dans la conception humaniste que l'Europe en développe.

Il en résulte un contentieux de type nouveau parce que de nature systémique pour l'appréhension duquel les juridictions se sont spontanément spécialisées et pour lequel les procédures vont devoir être adaptées et l'office du juge évoluer.

________

2 octobre 2025

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : Ch. Lapp, "L’usage de l’arbitrage international pour renforcer l’obligation de Compliance : l’exemple du secteur de la construction", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.471-487.

____

📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cette contribution est publié

____

► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur souligne que l'arbitrage est un mode de résolution des litiges qui est particulièrement prégnant dans le secteur de la construction, non seulement parce que les opérateurs y recourent beaucoup mais parce que cette activité engendrent des difficultés qui se prêtent à l'arbitrage et dans le même temps concernent des questions de Compliance.

Pour produire la sécurité requise et prenant comme focus le plan de Vigilance, l'auteur examine la façon dont des litiges peuvent naître à propos de celui-ci et à propos de quoi. Au regard de cela, sont examinées d'une part les cas dans lesquels des arbitrages peuvent être organisés à côté de la compétence légalement attribuée au Tribunal judiciaire de Paris et d'autre part la façon dont les arbitres vont apporter des solutions aux difficultés qui leur sont soumises.

________

🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

________

2 octobre 2025

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : M. Chapuis, "Le juge de l’amiable et la compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Éditions Lefebvre - Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, sous presse

____

📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

____

► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur montre que l'office général du juge en matière de médiation est particulièrement bienvenu dans les instances de vigilance. Cela tient en premier lieu à l'office procédurale du Juge, l'injonction de rencontrer un médiateur trouve bonne place ici, et d'autres mesures d'administration judiciaire qui, de par leur nature non-juridictionnelle, convient bien à l'enjeu, par exemple le sursis à statuer en cas de pourparlers, process qui s'intercalent avec le procès à proprement parler. Cela permet de faciliter la résolution du litige, sans avoir à le trancher, pour mieux satisfaire les buts de la loi. C'est en cela que le Droit de la Compliance, qui est structuré à partir de ses Buts Monumentaux, appelle tout particulièrement ses techniques non-juridictionnelles de médiation et cela éclaire les premières décisions judiciaires rendues en matière de Vigilance.

Dans un second temps, l'auteur expose la structuration du règlement amiable. En effet, il est délicat et décisif de bien choisir les moments où les conciliations, les césures, les ARA, etc., auront le meilleur effet. En outre, le choix du médiateur doit intégrer la compétence et l'acceptabilité par les parties, l'idée d'une "liste interne" s'il y a des chambres spécialisées pouvant être explorée.

L'auteur peut conclure ainsi : "

Le contentieux naissant du devoir de vigilance et, plus généralement du droit de la compliance appellent ainsi une structuration des modes amiables, condition de leur efficacité. Suivant les exemples, très partiels, qui précèdent, l’amiable dans la compliance suppose d’abord de respecter les étapes de la loi éclairées par la jurisprudence. Ensuite, il s’agira d’identifier celles de ces étapes contentieuses les plus opportunes pour faire intervenir des médiateurs et conciliateurs spécialistes aux compétences identifiées et agréées par le juge et les parties.".

_________

🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

2 octobre 2025

Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "À quoi engagent les engagements", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.419-447.

____

📝lire l'article

____

____

📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

____

► Résumé de l'article : L'innocent pourrait croire, prenant le Droit et ses mots au pied de leur lettre que les Engagements engagent ceux qui les prennent. Ne devrait-il pas craindre de tomber dans le piège du "faux ami", ce dont le Droit veut le protéger (ce qui est poser en prolégomènes) ? En effet, l'innocent pense que ceux qui s'engagent posent ce qu'ils doivent faire et disent ce qu'ils feront. Pourtant, chose étrange, les "engagements", qui sont si fréquents dans les Comportements de Compliance, sont souvent considérés par ceux qui les adoptent comme n'ayant aucune valeur contraignante ! Sans doute parce qu'ils relèveraient d'autres disciplines que le Droit, par exemple de l'art managérial ou de l'éthique. Il est à la fois très important et parfois malaisé de distinguer ces différents Ordres que sont la Gestion, la Morale et le Droit, parce qu'ils s'interpénètrent mais leurs normes respectives n'ayant pas la même portée il convient de dénouer cet écheveau. Cela engendre potentiellement beaucoup d'insécurité pour les entreprises (I).

Le pied juridique redevient très sûr lorsque les engagements prennent la forme de contrats (II), ce qui se multiplie parce que les entreprises contractualisent leurs obligations légales de compliance, opérant alors un changement dans la nature de l'assujettissement qui en résulte, le contrat gardant l'empreinte l'ordre légal ou n'ayant pas la même portée si ce préalable n'est pas présent.

Mais les cadres ne sont si incontestés. En effet, la qualification d'engagement unilatéral de volonté est proposée pour appréhender les divers documents émis par les entreprises, avec les conséquences qui sont attachées à cela, notamment la transformation de l'entreprise en "débitrice", ce qui changerait la position des parties prenantes à son égard (III).

Il demeure que ces engagements qui sont exprimés par les entreprises sur de si nombreux et si importants sujets ne sauraient être rien : ils constituent des faits (IV). C'est à ce titre qu'ils doivent être juridiquement considérés. C'est alors la responsabilité civile qui a vocation à les appréhendés si l'entreprise dans la mise en oeuvre de ce qu'elle dit, ce qu'elle écrit et dans les comportements qu'elle a commet une faute ou une négligence engendrant un dommage. Ces trois éléments doivent être prouvés et pas seulement l'existence d'un "engagement".

________

2 octobre 2025

Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateur", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.3-44.

____

► Cet article constitue l'introduction de l'ouvrage

____

📝lire l'article

____

____

📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

📚voir une présentation de la collection "Régulations & Compliance" dans laquelle le livre est publié

____

► Résumé de l'article : Cet article dit ce qu'est l'Obligation de Compliance des entreprises. Plongeant dans la masse des très obligations de compliance, il prend comme méthode de classement celles qui relèvent d'une obligation de résultat et celles qui relèvent d'une obligation de moyen. Il justifie le choix de ce critère essentiel, qui change les objets et la charge de preuve des entreprises qui sont assujetties à une obligation de résultat lorsqu'il s'agit de mettre en place des "structures de compliance" et sont assujetties à une obligations de moyens quant au effets produits par ces structures de compliance. Puis dans un deuxième temps l'article analyse une à une les corpus ("Sapins 2", "Vigilance", CSRD, CS3D, DSA, NIS2, DMA, DORA,AML-FT, Avoir des avoirs,....) et les obligations techniques de compliance qu'elles imposent pour les répartir selon les textes en obligations de résultat ou en obligation de moyens. Ce tableau du droit positif ainsi dressé, renvoi étant fait à tous les articles des textes permet de montrer qu'en droit positif l'Obligation de Compliance a avant tout une dimension probatoire, ce qui est développée dans le troisième temps de l'article : l'entreprise doit montrer qu'elle a mis en place les structures de compliance (obligations de résultat) requises par les textes et c'est aux tiers qui lui reprochent les effets insatisfaisants que ces structures auraient selon elles produits) de démontrer qu'il y a de la part de l'entreprise une faute ou une négligence (obligation de moyen).

En effet, plutôt que de se plonger dans les disputes de définitions, en cours du fait que le Droit de la Compliance est lui-même une branche du Droit naissante, l'idée de cette contribution est de partir des différents régimes de si multiples et diverses obligations de compliances auxquelles les lois et réglementations assujettissent les grandes entreprises : elles doivent parfois les appliquer à la lettre et parfois ne sont sanctionner qu'en cas de faute ou négligence. Cela renvoie à la distinction entre obligation de résultat et obligation de moyens.

Bien qu'il soit hasardeux de transposer à des obligations légales l'expression et le régime des obligations contractuelles, en partant de ce constat dans le système probatoire de la compliance d'une pluralité d'obligations de moyens et de résultat, suivant qu'il s'agit de telle ou telle obligation technique de compliance, au classement desquelles il faut tout d'abord procéder. Il apparait alors que cette pluralité ne constituera pas un obstacle définitif à la constitution d'une définition unique de ce qu'est l'Obligation de Compliance. Cela permet au contraire de l'éclaircir, de tracer les allées dans ce qui est si souvent qualifié de fatras juridique, de masse réglementaire immaitrisable.

En effet, en tant que l'entreprise obligée au titre du Droit de la Compliance participe à la réalisation des Buts Monumentaux qui fondent normativement celui-ci, obligation légale éventuellement relayée par le contrat voire par l'éthique, elle ne peut être qu'une obligation de moyens, en raison même de cette nature téléologique et de l'ampleur des buts visés, par exemple l'heureux dénouement de la crise climatique qui commence ou l'égalité effective souhaitée entre les êtres humains. Ce principe acquis laisse place au fait que ces comportements demandés sont jalonnés par des process mis en place par des outils structurés, le plus souvent légalement décrits, par exemple l'établissement d'un plan de vigilance ou des formations régulièrement organisées (effectivité), sont des obligations de résultat, tandis que les effets heureux produits par ce plan ou ces formations (efficacité) sont des obligations de moyens. C'est encore plus le cas lorsqu'il s'agit d'obtenir la transformation de l'ensemble du système, c'est-à-dire une solidité acquise du système, une culture d'égalité, un respect de chacun à l'égard de tous, ce qui relève de l'efficience.