Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Le but pour lequel un mécanisme, une solution une institution ou une règle sont adoptés, institués ou élaborés, sont en principe extérieurs à ceux-ci. La connaissance de ce but est un outil pour mieux les comprendre et n'est que cela.

Au contraire, dans le Droit de la Régulation, le but est le cœur même. Pa définition, le Droit de la Régulation est un ensemble d'instruments qui s'articulent pour prendre leur sens par rapport à un but. Plus encore, ces instruments ne sont légitimes à représenter une contrainte que parce qu'ils concrétisent un but lui-même légitime. L'interprétation du Droit de la Régulation se fait à partir des buts poursuivis : le raisonnement est téléologique.

Cette nature téléologique explique que l'efficacité n'est plus un simple souci - comme pour les mécanismes juridiques ordinaires, mais bien un principe du Droit de la Régulation. Elle explique l'accueil, notamment à travers le Droit de l'Union Européenne de la théorie de l'effet utile. Ce lien entre les règles, qui ne sont que des moyens, et les buts, renvoie au principe de proportionnalité, qui impose qu'on ne déploie de contraintes et d'exceptions qu'autant qu'il est nécessaire, la proportionnalité étant la forme économique moderne du principe classique de nécessité.

Parce que le but est le centre, il doit être exprimé par l'auteur de la norme de Régulation, et ce d'autant plus s'il est de nature politique et ne se limite pas à pallier les défaillance techniques des marchés. Ce but peut alors être très varié : la gestion des risques systémiques, mais aussi la considération des droits fondamentaux des personnes, la préservation de l'environnement, la santé publique, la civilisation, l'éducation, etc. Le silence du législateur qui se limite à édicter des règles alors que celles-ci ne sont que des instruments, sans expliciter le but alors que celui-ci est une décision politique, est une faute dans l'art législatif.

Plus encore, afin que celui qui applique la loi, notamment le Régulateur et le Juge, ne dispose pas de marge d'interprétations excessive et ne se substituent pas au pouvoir politique, il faut que l'auteur de la norme ne vise qu'un seul but : celui qui applique la norme sera ainsi contraint. Ou, s'il en vise plusieurs, il faut alors qu'il les articule les uns par rapport aux autres, en les hiérarchisant par exemple. S'il ne le fait pas, celui qui applique la norme de Régulation devra lui-même choisir le but et exercer un pouvoir dont il n'est pas titulaire.

Cette désignation expresse d'un but a été fait pour l'Union Bancaire, Régulation et Supervision européenne dont le but premier est de prévenir le risques systémique et de résoudre les crises. De la même façon, le but de la Régulation des infrastructures essentielles est d'assurer un accès des tiers au réseau. De la même façon, lorsqu'il s'agit d'une régulation transitoire mise en place à la suite d'une libéralisation, le but est de mettre en place la concurrence dont le principe a été déclaré par la loi de libéralisation. Lorsque cela n'est pas nettement posé, il y a défaillance dans l'art législatif.

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : J.-B. Blanc, "La loi, source de l’Obligation de Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître

____

📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

____

► Résumé de la contribution (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : Dans la perspective du Législateur, l'auteur estime qu'en matière de Compliance c'est à celui-ci que primauté doit être donnée, la définition de la Compliance comme étant la "privatisation de la Régulation étant contestable et ne devant en toutes hypothèse pas aboutir à déposséder le Législateur de son pouvoir et de son devoir de fixer les règles essentielles.

En deuxième lieu, développant ce qui pourrait être désigné par l'expression de "compliance légale, l'auteur souligne que des lois essentielles, notamment la loi dite Sapin 2, ont posé les principes fondamentaux, car cela est l'apanage du Législateur, l'article 17 de la loi Sapin 2 prescrivant ce que l'entreprise doit faire. C'est l'application de la loi qui est ainsi déléguée, et non le pouvoir législatif lui-même. L'on retrouve la même logique dans la loi Egalim 3.

En troisième lieu, l'auteur souligne que c'est encore le Législateur qui encadre la façon dont les entreprises vont mettre en oeuvre le dispositif de principe conçu et imposé par celui-ci. En effet, l'effectivité des "buts monumentaux" est l'affaire du Législateur qui doit regarder l'efficacité du dispositif mis en place par les entreprises assujetties.

L'auteur en conclut que la compliance peut être envisagée comme une extension de la volonté législative, où le Parlement, par ses lois, confie aux entreprises une part de la responsabilité de la régulation, dont il encadre la mise en oeuvre par celles-ci, ce qui l'oblige lui-même à sans cesse s'adapter et évoluer.

____

🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

________

Base Documentaire : Doctrine

►Référence complète : Delalieux, G., La loi sur le devoir de vigilance des sociétés multinationales : parcours d’une loi improbable, Droit et Société, 2020/3, n°106, p.649-665.

____

►Résumé de l'article (fait par l'auteur) : Cet article propose une analyse des obstacles rencontrés par les défenseurs de la proposition de loi sur le devoir de vigilance (ONG et syndicats) en étudiant les efforts de plaidoyer et de lobbying déployés par ces derniers afin de réussir à faire déposer, examiner puis adopter cette loi dont le Gouvernement ne voulait pas initialement.

À l’aune de ce cas, le concept d’entrepreneur institutionnel est discuté puis relativisé par utilisation de la notion de fortuna, développée par Machiavel, afin de décrire le passage « improbable » de cette loi. Les résultats tendent ainsi à relativiser l’importance que des acteurs singuliers, y compris collectifs, peuvent avoir dans l’explication du changement institutionnel, au profit d’une analyse multi-niveaux du changement (micro, méso, macro).

________

Syndicats. Summary Corporate Duty of Vigilance in France: The Path of an Improbable Statute This article offers an analysis of the resistance encountered by defenders (NGOs and trade unions) of the French Law on Corporate Duty of Vigilance. These actors sought to behave as institutional entrepreneurs deploying intense advocacy and lobbying efforts in order to successfully have this bill tabled, examined, and ultimately passed by the French government. In light of this case, the concept of “institutional entrepreneurship” is discussed and then relativized by the use of Machiavelli’s notion of “Fortuna,” in order to describe the “improbable” adoption of this statute. The results tend to put into perspective the importance that individual actors, including collective ones, can have in the explanation of institutional change, in favor of a multilevel analysis of change (micro, meso, macro). Corporate social responsibility – Institutional entrepreneurship – MNC’s Duty of Vigilance – Non-governmental organizations – Trade union

18 avril 2025

Conférences

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Appréhender la CSRD à travers sa ratio legis", synthèse de CSRD : une nouvelle grammaire pour l'économie de la durabilité, colloque organisé par le Centre de recherches Louis Josserand sous la direction de Luc-Marie Augagneur, Faculté de Droit, Université Jean Moulin - Lyon 3, 8 avril 2025,

____

Cette conférence constitue l'intervention de synthèse du colloque. C'est pourquoi elle a été construite à partir d'une méthode qui lui est propre à savoir la recherche et le respect de ce qui a justifié l'adoption de la CSRD, tout en s'appuyant sur chacun des propos qui ont été présentés lors de cette journée pour en rendre compte et les mettre en perspective de cette idée.

____

🧮consulter le programme complet de cette manifestation

____

🪑🪑🪑Participent notamment également à cette manifestation :

🪑Jean-Christophe Roda

🪑Luc-Marie Augagneur

🪑Gilles Martin

🪑Grégoire Leray

____

► Résumé de l'intervention :

________

9 avril 2025

Base Documentaire : Soft Law

► Référence complète : Perspectives de l'OCDE sur la politique de la réglementation 2025, Editions OCDE.

____

_____

____

►Présentation par l'OCDE de son rapport : Le rapport met en exergue que 82% des pays de l’OCDE imposent une participation systématique des parties prenantes pour élaborer les réglementations, que 41% doivent envisager des modes de conception agiles et flexibles pour formuler les réglementations, que 30% doivent tenir systématiquement compte de l’effet de leurs réglementations sur d’autres pays.

(commentaire : ce qui est présenté comme des "chiffres-clés" souligne ce qui est important pour l'OCDE, la façon dont les questions et les réponses ont été formulées par les pays).

Le dialogue pourrait être plus inclusif et les retours d’informations restent difficiles

L’obligation de mener des consultations sur les projets de réglementations est courante dans la zone OCDE. Quand un problème survient, les pays sont plus susceptibles de procéder à des consultations sélectives que de lancer un vaste dialogue. Les citoyens veulent aussi savoir en quoi ils ont aidé à une meilleure élaboration des normes, même si seul un tiers des Membres de l’OCDE leur procure un retour d’informations post-consultation, sachant que cette pratique n’a guère changé au cours des dix dernières années.

Intégrer des approches fondées sur les risques aux politiques de la réglementation peut améliorer les résultats

Les pouvoirs publics sont chargés de mettre en œuvre les réglementations en exerçant des fonctions d’orientation, de suivi, de conformité et de mise en œuvre des textes. Pour déployer ces efforts en fonction des risques éventuels, de leur probabilité et de leur impact, il convient d’accorder une plus grande priorité aux activités à haut risque qu’à celles qui le sont moins, ce qui fait gagner du temps et des ressources aux entreprises et aux pouvoirs publics tout en améliorant les résultats. Les approches fondées sur les risques peuvent fortement favoriser les transitions écologique et numérique.

Les pouvoirs publics peuvent renforcer leur politique de la réglementation afin de soutenir l’innovation au sein de la société

L’ampleur et le rythme de l’innovation sont en train de bouleverser le fonctionnement des sociétés et des économies, mais le processus d’élaboration des règles n’a pas toujours suivi. Si les pouvoirs publics évaluent de plus en plus les effets de l’innovation, il faut que beaucoup aillent encore plus loin pour gagner en flexibilité par l’expérimentation, par l’utilisation de bacs à sable réglementaires et par l’adoption d’autres approches non réglementaires. De même, il est possible d’améliorer la coordination entre les administrations – y compris entre leurs différents niveaux – pour partager informations et compétences sur les défis de l’innovation.

________

25 mars 2025

Base Documentaire : Soft Law

► Référence complète : Fr. Ancel et Th. Clay. (dir.), Rapport sur une réforme du Droit français de l'arbitrage, 2025.

____

____

_________

20 juin 2024

Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits cernant l'Obligation de Compliance, document de travail, mars 2024

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits cernant l'Obligation de Compliance, document de travail, mars 2024

____

📝 Ce document de travail est la base de l'article, "La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits cernant l'Obligation de Compliance", in 📕L'Obligation de Compliance

____

► Résumé du document de travail : L'on se dispute souvent autour de la définition même de ce qu'est le Droit de la Compliance, mais l'on ressent bien l'ampleur et la force de l'obligation qui en résulte pour les entreprises assujetties. La conception en demeure difficile. Il ne faut pourtant pas en premier lieu se laisser dépasser par les multiples obligations par lesquelles l'obligation de compliance prend forme, comme l'obligation de dresser des cartographies, de faire des enquêtes, d'être vigilant, de sanctionner, d'éduquer, de collaborer, etc. La liste est non seulement très longue mais elle est ouverte, les entreprises elles-mêmes et les juges en ajoutant au gré des entreprises, des secteurs et des cas. Il ne faut pas davantage s'égarer entrer la distance que ce qui peut dessiner les contours de cette Obligation de Compliance, qui peut relever tout autant d'une volonté, d'un sentiment généreux pour un autrui proche ou lointain dans l'espace ou dans le temps, ou du résultat d'un calcul. Cette pluralité ne pose pas difficulté si l'on ne concentre pas tous les efforts pour distinguer ces obligations secondaires les unes des autres mais pour mesurer ce dont elles sont la mise en oeuvre, cette Obligation de Compliance qui fait que des entités, les entreprises, les parties prenantes et les Autorités publiques, contribuent à atteintes des Buts visés par le Droit de la Compliance, Buts Monumentaux qui donne l'unité à l'Obligation de Compliance. Ainsi unifiées par un même esprit, la mise en oeuvre de toutes ces obligations, secondaires, qui paraissent à la fois disparates, innombrables et souvent mécaniques, trouvent une unité dans leur régime et la façon dont les Régulateurs et les Juges doivent les contrôler, les sanctionner, les prolonger, puisque l'Obligation de Compliance leur insuffler un esprit commun.

Ainsi de la même façon que la multiplicité des techniques de Compliance ne doit pas masquer l'unicité de l'Unicité de l'Obligation de Compliance, la multiplicité des sources ne doit produire un écran similaire. En effet, le Législateur a souvent émis une prescription, un ordre auquel les entreprises doivent se conformer, la Compliance étant alors souvent perçue comme de l'obéissance requise. Mais l'entreprise elle-même exprime une volonté autonome de celle du Législateur, le vocabulaire de l'autorégulation ou/et de l'éthique étant alors utilisé, parce qu'elle affirme qu'elle consacre des forces pour prendre en considération la situation d'autrui alors qu'elle ne serait pas contrainte, mais qu'elle le fait néanmoins car le souci qu'elle a de celui-ci. Pourtant, la gestion assumée des risques réputationnels et la valeur des liens de confiance ou une lecture soupçonneuse des choix managériaux conduit à dire que tout cela ne serait que calcul.

La contribution s'attache pour cerner l'Obligation de Compliance à reconnaître la part de toutes ces trois sources : la Volonté, le Cœur et le Calcul.

_____

🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

2 avril 2024

Conférences

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Les voies d'innovations juridiques face aux nouveaux "défis climatiques"", in C. Arnaud, O. de Bandt et B. Deffains (dir.), Innovations économiques et juridiques face aux défis climatiques. Nouveaux défis regards croisés : Droit Économie et Finance, Banque de France et CRED/Université Paris Panthéon-Assas, Paris, Centre de Conférence de la Banque de France, 2 avril 2024

____

🧮Consulter le programme complet de cette manifestation

____

🔲consulter les slides ayant servi de support à la conférence

____

► Présentation de la conférence : À la question posée de la façon dont le Droit peut produire des "innovations" pour répondre aux "défis climatiques", il est procédé à partir des trois sources traditionnelles du Droit, que sont en premier lieu les lois et réglementations, en deuxième lieu les engagements des personnes et principalement les contrats, et en troisième lieu les décisions de justice.

À première vue, le Droit dans sa conception et son fonctionnement classique est faible face au changement climatique. Cette faiblesse est inhérente à la nature du changement climatique, qui est à la fois futur, global et systémique, face à ces trois sources du Droit qui s'appréhendent pas ces trois dimensions à la fois. L'on mesure donc l'ampleur de l'innovation juridique requise pour qu'une source, ou plusieurs articulées, puissent se saisir du futur, du global et du système. C'est pourtant ce qui est en train de se produire.

En ce qui concerne les lois et réglementations, elles paraissent peu appropriées parce qu'elles sont par nature une limite territoriale, les traités internationaux étant très difficiles à négocier. L'intermaillage des règlements européens, par exemple la CSRD et la CS3D qui se font miroir, peut être plus efficace. En ce qui concerne les "engagements", notion qui en Droit demeure peu précise en dehors du contrat et des hypothèses de responsabilité📎

Mais un changement majeur est intervenu par l'émergence d'une nouvelle branche du Droit : le Droit de la Compliance, branche téléologique du Droit dont la normativité juridique est logée dans les Buts Monumentaux📎

Dans cette perspective globale, systémique, extraterritoriale et dont l'objet est le futur, le Droit de la Compliance étant d'ailleurs rejeté par de nombreux juristes, l'innovation législative est majeure. En effet, la loi du 27 mars 2017, dite "Vigilance" a désigné les grandes entreprises, parce qu'elles sont "puissantes", parce qu'elles sont "en position d'agir" pour "détecter et prévenir" les atteintes à l'environnement et aux droits humains. La loi de 2017 a recopié les "outils de compliance"📎

Sont sujets de droit uniquement les grandes entreprises puisqu'elles sont seules en position d'agir, ici les "sociétés-mères ou les entreprises donneuses d'ordre", et les frontières ne sont plus des limites puisque l'obligation, créant une responsabilité personnelle de l'entreprise📎

Sur le deuxième point, à savoir celui des engagements, nous n'en sommes qu'au début. En effet, les juges ne transforment pas les propos ou les déclarations éthiques en "engagements juridiques unilatéraux" et la vigilance ne transforme pas le Droit des sociétés en cogestion des entreprises. Mais les contrats forment un intermaillage global par lequel les entreprises ajustent leurs diverses obligations légales. C'est ainsi que les arbitres, les seuls "juges globaux", vont bientôt entrer dans ce contentieux systémique📎

Mais le plus innovant vient sans doute de la part des juridictions. Peut-être parce que c'est de là où l'on s'y attend le moins, le juge civil du fond, que vient l'imagination mais aussi la garde des grands principes de l'État de Droit car pour l'instant la jurisprudence est raisonnable. Cette innovation n'est pas venue proprio motu : les juges ne se saisissent pas, ce sont les ONG qui mènent une sorte de politique contentieuse, en mettant en demeure systématiquement les grandes entreprises énergétiques, mais aussi les grandes banques et les grands assureurs sur les questions climatiques en alléguant la non-conformité de leur plan de vigilance. Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris doit alors apporter des réponses dans des contentieux systémiques, dont le cas dit "Total Ouganda"📎

Les juridictions font preuve de beaucoup d'innovations. Le juge des référés du Tribunal judiciaire a nommé des amici curiae📎

En conclusion, le Droit est en train de se reconstruire à travers une nouvelle branche du Droit, le Droit de la Compliance, dont l'objet même, prolongement et dépassement du Droit de la Régulation📎

________

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Ce qu'est un engagement, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'Obligation de Compliance, 2024.

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Les Buts Monumentaux, cœur battant du Droit de la Compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022.

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance, 2021.

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'Obligation de Compliance, 2024, dont un chapitre est consacré à "L'arbitrage international en renfort de l'Obligation de Compliance".

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022 ; 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Compliance et Contrat, 2024.

🕴️N. Cayrol, 📝L'amicus curiae, mesure d'instruction ordinaire, 2022.

Sur la création de la nouvelle Chambre 5-12, Contentieux émergent – Devoir de vigilance et responsabilité écologique v. 🕴️J. Boulard, 💬Contentieux systémique : "Il est important, pour les magistrats, de rester au plus près des réalités", 28 mars 2024; 🎤Discours du Premier Président. Audience solennelle de rentrée, 15 janvier 2024.

🕴️M.-A. Frison-Roche, 💬"Nous voyons émerger aujourd’hui le contentieux systémique", 28 mars 2024 ; 🕴️M.-A. Frison-Roche, Coordination et animation du cycle de conférences-débats 🧮Contentieux Systémique Émergent.

🏛️Conseil d'État et 🏛️Cour de cassation, 📗De la régulation à la compliance : quel rôle pour le juge ?, 2024 ; 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le déploiement du droit de la régulation par le droit de la compliance dans un projet européen, 2023 ; 📝Le Droit de la Compliance au-delà du Droit de la Régulation, 2018 ; 📝Du Droit de la régulation au Droit de la compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Régulation, Supervision, Compliance, 2017.

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le rôle du juge dans le déploiement du droit de la régulation par le droit de la compliance et 🕴️Fr. Ancel, 📝Quel rôle pour le juge aujourd’hui dans la compliance ? Quel office processuel du juge dans la compliance ?, in 🏛️Conseil d'État et 🏛️Cour de cassation, 📗De la régulation à la compliance : quel rôle pour le juge ?, 2024 ; 🕴️Fr. Ancel, 📝Le principe processuel de compliance, un nouveau principe directeur du procès ?, in M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023 ; 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le Juge requis pour une Obligation de Compliance effective, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'Obligation de Compliance, 2024.

26 février 2024

Auditions par une commission ou un organisme public

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le juge dans les contentieux de vigilance", participation à la "table ronde sur le devoir de vigilance", audition par la Commission d'enquête du Sénat sur les moyens mobilisés et mobilisables par l'État pour assurer la prise en compte et le respect par le groupe TotalEnergies des obligations climatiques et des orientations de la politique étrangère de la France, 26 février 2024, 16h-17h30

____

____

📺regarder en différé l'ensemble de la table ronde

____

📓lire le rapport de la commission d'enquête du Sénat

____

⚖️ Cette audition a été menée en considération de règles spécifiques à ma situation dans la mesure où d'une part le Droit interdit sous peine de sanction pénale à la personne convoquée de refuser de se présenter et ou d'autre part j'ai immédiatement rappelé au secrétariat de la Commission d'Enquête qu'ayant été Amica Curiae dans le litige opposant les associations Les Amis de la Terre et autres en demande et le groupe TotalEnergie en défense, l'objet du litige portant sur des manquements allégués d'obligations découlant de devoir de vigilance, le statut d'Amica Curiae a conduit pendant cette instance à ne pas connaître le dossier et à continuer de ne pas le connaître pendant une période raisonnable après l'audience du 26 octobre 2022 et le jugement du 28 février 2024 dans le cas dit "Total Ouganda", ce qui conduit nécessairement par application aux règles juridiques et de déontologie à ne pas répondre à certaines questions.

Dans le respect de ces contraintes, il est répondu le mieux possible pour éclairer la Commission d'Enquête.

Cette audition est à mettre en corrélation avec l'audition qui s'est déroulée devant la Commission ... de l'Assemblée Nationale ....

____

► Organisation de la Table Ronde : En accord avec le secrétariat de la Commission d'Enquête, et afin de rendre le plus fructueux possible le premier temps de cette table ronde ayant pour objet Le devoir de vigilance, dans la mesure où il apparaît que dans l'ensemble des auditions programmées, c'est sans doute là où se concentre le plus l'expertise juridique, les 4 intervenants se sont préalablement réunis pour éviter le double écueil soit de traiter deux fois la même chose soit de laisse une dimension du sujet non traité.

Ainsi la première intervenante traite de la façon dont les entreprises élaborent les plans de vigilance, le deuxième intervenant développe la façon dont elles intègrent leur devoir de vigilance dans leur déploiement international, notamment par des mécanismes contractuels, le troisième intervenant expose ce que, dans les contentieux, les demandeurs (qui sont souvent des ONG) allèguent, ce qui m'a conduit en dernier lieu à exposer ce qu'il en est de l'office du juge en la matière.

Il en résulte que mon intervention de 8 minutes aborde plus particulièrement de la question de l'office du juge dans la mise en application du devoir de vigilance.

____

🔲consulter les slides servant de support à cette intervention

____

► Présentation de l'intervention préliminaire : En premier lieu, j'ai souligné qu'en l'état du droit positif, le droit français repose sur le juge puisque la loi pose une Obligation de Vigilance, qui est à la fois une obligation générale et de moyens, l'entreprise devant montrer qu'elle fait ses "meilleurs efforts", cette obligation générale, qui n'est pas limitée à l'environnement, étant déclinée d'une façon particulière par l'entreprise en fonction de ses risques particuliers et de ses engagements propres, notamment contractuels, tandis que le juge applique ce système au cas par cas.

La loi de 2017 a voulu confier ce pouvoir au juge et a voulu un système simple en donnant la seule compétence au seul Tribunal Judiciaire de Paris, ce qui permet d'obtenir une interprétation jurisprudentielle, aussi bien sur les questions procédurales et substantielles, immédiatement unifiée, le dialogue des juges devant être toujours favorisé, tandis que la spécialisation et la formation de ces juges étant un enjeu auquel les juridictions ont répondu concrètement, la Cour d'appel de Paris ayant mis en place une chambre spécialisée, tandis qu'une formation spécialisée sur ces "contentieux systémiques émergents" d'un type nouveau se met en place. Cette spécialisation rend moins impérieuse l'établissement d'une Autorité administrative de supervision.

Cette présence du juge ne doit pas être présentée ni perçue comme pathologique car le procès de vigilance est dans l'ordre des choses, les parties prenantes trouvant une voie d'expression : d'une part plus les entreprises développeront en amont le dialogue et moins il y aura de contentieux et d'autre part le procès lui-même, en continuum, doit favoriser ce dialogue, par le contradictoire et par la médiation.. C'est une part essentielle de l'office du juge qui doit aussi faire respecter le Droit et apporter des solutions à ces enjeux systémiques, la remédiation (plutôt que trancher et sanctionner) étant une voie de son office à développer.

Parce que les juridictions concernées ont su ajuster leur organisation interne et les juges adapter leur office, la généralité de la loi de 2017 permettant précisément cela, la question de l'adoption ou de la non-adoption de la directive CS3D n'étant de ce fait pas un enjeu dramatique parce que le juge est déjà au centre de la vigilance, il convient plutôt de laisser le temps que l'oeuvre de jurisprudence se fasse.

________

10 juillet 2023

Auditions par une commission ou un organisme public

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, audition par les rapporteures de la Commission des affaires européennes de l'Assemblée Nationale, Sophia Chikirou et Mireille Clapot dans le cadre de l'élaboration du Rapport sur devoir de vigilance des entreprises, 7 juin 2023.

____

Ce résumé a été publié après la publication du rapport parlementaire, pour ne pas gêner l'élaboration de celui-ci.

► Résumé de l'audition : À la demande des députées, il n'y a pas eu de présentation ex cathedra mais plutôt une discussion à partir de questions posées par celles-ci.

La première demande faite par Sophia Chikirou a été de formuler une définition de ce qu'est la "Régulation", puisque j'ai été présentée au début de l'audition comme ayant eu un rôle déterminant dans l'élaboration du Droit de la Régulation.

J'ai donc expliqué à la fois la façon dont les régulations peuvent être d'origines techniques ou politiques (souvent un mixte des deux), la place corrélative de l'Etat, l'évolution de cela depuis 20 ans, la constance du Droit de la Régulation au-delà de la diversité des secteurs et des sensibilités politiques des Gouvernements successifs, et l'importance du projet Européen.

J'ai montré que le Droit de la Régulation est par nature Ex Ante, porte sur l'avenir qu'il construit, demeure pour maintenir un équilibre par nature instable, l'Autorité de régulation n'étant que l'indice du Droit de la Régulation et non pas sa source.

Puis j'ai montré que la Compliance, dont la Vigilance est la pointe avancée, est le prolongement du Droit de la Régulation, le Droit de la Compliance ayant la même logique Ex Ante, trouvant sa normativité dans les buts poursuivis. Mais elle déploie le Droit de la Régulation et en démultiplie l'ambition puisqu'elle charge les entreprises de concrétiser ses buts, qu'elles le veuillent (RSE) ou qu'elles ne le veuillent pas (par exemple Sapin 2) avec une portée naturellement extraterritoriale. En cela le Droit de la Compliance est tout à fait ancré, ancré dans le Droit de la Régulation, et constitue une sorte de Révolution, dont la loi de 2017, dite "loi Vigilance", est la plus perceptible manifestation.

C'est ainsi opérée le passage du Droit de la Régulation au Droit de la Compliance, lequel a transformé les Autorités de Régulation, qui construisent, surveillent et maintiennent en équilibre les structures des secteurs en Autorités de Supervision, car la Supervision porte techniquement sur les opérateurs (ce que font les contrôles mis en place par la Vigilance) et non sur les structures, lesquelles sont prises en charge par les opérateurs (par exemple dans les chaines de valeur).

Cela explique que techniquement le Droit de la Vigilance emprunte au Droit de la Régulation et de la Supervision bancaire, car le secteur bancaire gère les risques systèmiques par la solidité et la puissance des acteurs bancaires et les outils sont les mêmes.

On se rend compte aujourd'hui de cette logique systémique de la Vigilance mais cela était déjà visible dès 2016📎

La deuxième demande faite par Sophia Chikirou a porté sur le sens du projet de directive, notamment ses enjeux et son effectivité au regard de ces explications, apparaissant comme nouvelles et éclairantes.

J'ai montré que ce texte est effectivement important et doit être compris comme l'expression politique d'une Europe qui a une sorte de "plan". Ainsi la CS3D doit se comprendre comme le texte gémellaire de la CSRD. De la même façon la loi de 2017 doit se comprendre au regard de ce plan européen. Lequel doit embrasser le DMA et le DSA. Tout cela est du Droit de la Compliance, dont la Vigilance est, et dès la loi de 2017, la "pointe avancée".

Tout le sens, et c'est le même dans tous les textes, est dans les buts. Ce sont des buts systémiques, qui portent sur le futur : éviter dans le futur une catastrophique, faire en sorte par une action présente qu'elle n'arrive pas (but "négatif"), ou (si l'on est encore plus ambitieux) faire en sorte que quelque chose arrive (but "positif") : équilibre climatique, respect d'autrui, égalité effective, probité, dignité, comme principes de fonctionnement des systèmes.

Pour cela, et pragmatiquement puisqu'il s'agit d'obtenir de l'effectivité, l'on repère les organisations qui peuvent réaliser cela : les entreprises. Plus elles sont puissantes et plus cela est possible. La puissance des entreprises n'est pas seulement bienvenue : elle est nécessaire. Le Droit de la Compliance constitue donc, et les textes qui l'expriment, une alliance entre l'Etat et les entreprises, et non pas une défaite de l'Etat (puisqu'il est plus ambitieux que jamais), la puissance des entreprises étant recherchée et devant s'exprimer.

Plus précisément, il s'agit (trilogie essentielle en Droit de la Compliance) d'obtenir l'effectivité, l'efficacité et l'efficience des textes. J'ai expliqué la définition de ces trois notions et leur articulation en pratique, notamment sur le terrain probatoire.

La troisième demande faite par Mireille Clapot a porté sur la présentation faite par moi de la logique préventive du système de Compliance, de Vigilance et notamment dans la loi de 2017, mais elle observe que le centre du dispositif est bien la réparation du dommage et non la prévention.

Effectivement, j'ai donc développé cette question essentielle de l'Ex Ante et de l'Ex Post, pour montrer que les débats avaient lieu à juste titre car le fonctionnement du dispositif n'étaient pas encore fixés par la jurisprudence. Mais si le Droit de la Régulation est bien de l'Ex Ante, le Droit de la Compliance, puisqu'il est entré dans l'entreprise même et dans des supervision, est davantage dans un continuum entre l'avant et l'après : ainsi une notion-clé est la "durabilité" (dans le titre même de la directive) et sous la "responsabilité" ce que l'on demande à l'entreprise c'est avant tout de rendre des comptes de l'usage qu'elle a fait de sa puissance (accountability), mais de sauver le monde (puisqu'à l'impossible nul n'est tenu). Si le dommage est survenu, sa responsabilité est acquise, mais l'enjeu central est de prévenir la survenance d'un dommage systémique, autant que faire se peut, voire d'améliorer les systèmes.

La quatrième demande, faite par Sophia Chikirou a porté sur la mise en place par chaque Etat-membre d'une autorité de régulation.

J'ai souligné la différence entre une Autorité de Régulation et, ce dont il s'agit ici, d'une Autorité de Supervision, la mission dont il s'agit ici étant de superviser les entreprises en charge du devoir de vigilance.

Dans son état actuel le texte ne précise pas la forme juridique institutionnelle que devrait prendre l'organe en charge de cette supervision. La difficulté technique vient du fait qu'il ne s'agit pas d'un secteur et qu'il est difficile de construire un "régulateur sans secteur" ou un superviseur ayant grand pouvoir sur ce qui n'est pas un secteur, sauf à faire autant d'Autorités qu'il y a d'industries concernées, ce qui produirait une myriade d'institutions... C''est sans doute techniquement le sujet le plus difficile dans la transposition, l'exemple allemande pouvant aider le Législateur français.

La cinquième demande faite par les deux députées porte sur la façon dont les entreprises peuvent assumer de telles obligations engendrées par ces textes, certains affirmant que cela est impossible.

J'ai expliqué que pour ma part il faut raison garder et que ce sont les juges qui sont gardiens de cela. Les entreprises ne peuvent pas sauver le monde, mais ce n'est pas ce que les textes leur demande et ce serait méconnaitre l'esprit des textes que d'affirmer cela.

Les entreprises ne sont assujetties au devoir de vigilance qu'en raison de leur aptitude à agir (détecter, prévenir, éduquer, ajuster les comportements, etc.), c'est-à-dire parce qu'elles "sont en position", non pas parce qu'elles seraient déjà "coupables". C'est un contresens que de dire cela.

C'est une chance pour l'Etat d'avoir sous sa main des entités qui ont la puissance de porter ses ambitions et c'est aussi pour cela qu'il faut absolument que le Droit de la Compliance, dont la Vigilance fait partie, soit de portée extraterritoriale, pour qu'il n'y ait pas d'effet d'aubaine.

L'entreprise fait ensuite ce qu'elle peut. Elle doit donner à voir ce qu'elle fait, dire ce qu'elle fera, le dire aux personnes concernées et au juge qui sera éventuellement saisi, l'exprimer au regard des buts monumentaux (changer le futur...) négatifs et positifs qui donne sens à tout le système : tout cela mais pas plus que cela.

La sixième demande faite par Mireille Clapot a porté sur l'impact négatif que la loi de 2017, puis potentiellement la Directive, peuvent avoir sur des contrats, notamment internationaux, conclus par des entreprises français.

J'ai tout à fait souligné comme elle le caractère essentiel de cette analyse économique du Droit. C'est pour cela d'une part que dans les contrats les entreprises soient incitées à insérer des "clauses de compliance", dont les "clauses de vigilance" font partie (notion que j'ai proposée), que les juges interprètent et appliquent celles-ci en articulant Droit des contrats et Droit de la compliance, et que leur portée à la fois sur les tiers et sur d'autres territoires soient reconnues.

En effet le Droit de la Compliance, dont la Vigilance est la pointe avancée, est une façon d'humaniser l'économie et non de remettre en cause le principe de liberté qui doit continuer à animer celle-ci. Le contrat est un outil essentiel de détecter et de prévenir et les entreprises doivent pouvoir l'utiliser librement. J'ai développé sur ce point le rôle que le juge, y compris le juge de droit commun, va jouer.

____

► Voir dans mes travaux ceux qui peuvent présenter un intérêt au regard de cette discussion menée par les deux Rapporteures⤵️

🕴️M.-A. Frison-Roche, 🎤Le rôle du Juge dans le déploiement du Droit de la Régulation en Droit de la Compliance, et le document de travail sous-jacent : juin 2023.

🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧La vigilance, pièce d'un puzzle européen, mars 2023.

🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧Penser et manier la Vigilance par ses Buts Monumentaux de Compliance, mars 2023.

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, mars 2022.

🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧L'invention de la vigilance : un terme nouveau pour une Responsabilité en Ex Ante, février 2021.

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le Droit de la compliance, 2016.

____

►lire le rapport parlementaire

________

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le Droit de la Compliance, 2016.

28 mai 2020

Publications

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., L'impossible unicité juridique de la catégorie des "lanceurs d'alertes", in Chacornac, J. (dir.), Lanceurs d'alertes, regards comparatistes, Publications du Centre français de droit comparé, mai 2020, Volume 21, p.13-31.

Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.

Lire le document de travail bilingue ayant servi de base au présent article.

Consulter la présentation de la conférence, "Les lanceurs d'alertes : glose", notamment les slides, lors du colloque organisé par la Centre français du droit comparé le 23 novembre 2018 sous la direction de Jérôme Chacornac

____

Introduction de l'article

"Les lanceurs d'alerte". Voilà bien une expression nouvelle. Qui remporte un plein succès. A peine entendue une fois, on l'entend partout...

Un thème non pas de cours ou de contrôle de connaissances, mais plutôt un sujet de conversation quotidienne. Car c'est chaque jour qu'on nous en parle, en termes plus ou moins gracieux. Par exemple le Président Donald Trump le 1ier octobre 2019 a déclaré à la presse "vouloir interroger" le lanceur d'alerte qui l'aurait illégitimement dénoncé et n'aurait pas, selon lui, le droit de dissimuler son identité, preuve en cela selon lui du caractère mensonger de ses affirmations à son encontre, tandis que l'avocat de celui-ci indique le 6 octobre 2019 qu'il ne parle pas au nom d'un seul lanceur d'alerte ainsi pris à partie mais d'une pluralité de personnes ayant donné des informations à l'encontre du Président des Etats-Unis. Même les scénaristes les plus imaginatifs n'auraient pas écrit des rebondissements aussi brutaux ni aussi rapides. Spectateurs, on attend le prochain épisode, espérant secrètement l'escalade.

Et justement si l'on va au cinéma, c'est encore d'un lanceur d'alerte dont on nous raconte le dévouement et le succès, voire le drame, au bénéfice de la société globale, et notamment de la démocratie, puisque les secrets sont combattus au bénéfice de la vérité. Ainsi, The Secret Man désigne Mark Felt comme le premier lanceur d'alerte. Revenant vers ce que l'on présente souvent comme étant un média plus "sérieux"!footnote-1391, l'on écoute France-Culture et voilà encore conté le récit d'une historienne ayant travaillé comme archiviste sur des événements que le pouvoir politique aurait voulu tenir cachés en détruisant éventuellement leurs traces mais que son métier conduisit à conserver : la voilà expressément présentée aux auditeurs studieux comme un "lanceur d'alerte" .... Tandis que la même radio tente de retrouver celui qui pourrait bien être, comme dans une sorte de concours le "premier des lanceurs d'alerte" !footnote-1727?.... Cette réécriture de l’Histoire peut se défendre car finalement que firent d'autre Voltaire pour Calas, ou Zola pour Dreyfus ?

C'est aussi un sujet de discussion législative puisqu'aux Etats-Unis la loi Dodd-Frank de 2010 a inséré dans la loi de 1934 qui instaura la Securities & Exchanges Commission un dispositif complet de rétribution et de rémunération des lanceurs d'alerte, tandis qu'après avoir élaboré en 2012 des lignes souples mais directrices à ce propos!footnote-1698, la Commission européenne a le 20 novembre 2018 publié le texte de ce qui deviendra une Directive ayant pour objet de donner un statut européen unifié au personnage, dans le dispositif progressivement élaboré pour protéger celui qui a été présenté en 2018 comme celui "ne peut pas être puni pour avoir fait ce qui est juste".

En Europe, la Directive tout d'abord approuvée par une Résolution du Parlement européen le 16 avril 2019 sur la protection des personnes dénonçant des infractions au Droit de l'Union puis adoptée le 7 octobre 2019 (Directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, intitulé différent on le notera, devra être transposée dans les deux prochaines années dans les législations des Etats-Membres. L'objet n'en est pas général, puisque seules les "violations du Droit de l'Union" sont visées mais le personnage du "lanceur d'alerte" quant à lui est plus globalement visé : il est "entier"!footnote-1699.

Bref, le lanceur d'alerte est une vedette!footnote-1390. Une sorte de personnage historique, couvert de coups et de gloire, allant de Voltaire à Snowden, l'un comme l'autre trouvant à s'incarner sur les écrans!footnote-1681 ....,

Consacré par la loi, qui lui associe un régime juridique de protection à tel point que, tel une tunique de Nessus, c'est ce régime juridique qui va définir le personnage et non l'inverse. Lorsqu'on lit la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite "Sapin 2", l'on remarque que le Législateur fait grand cas de ce personnage, puisqu'il lui consacre son chapitre II !footnote-1682 : "De la protection des lanceurs d'alerte", et que c'est par sa protection même qu'il lui ouvre formellement et à grands battants la porte du Droit.

Mais pourquoi un pluriel ? Certes quand on lit les considérants de la Directive communautaire du 7 octobre 2019 sur la protection des lanceurs d'alerte!footnote-1702, il ne s'agit que d'une énumération de tous les sujets à propos desquels il est une bonne idée de les protéger, ce qui incite donc à ne voir dans ce pluriel que l'indice de cette liste non limitative des sujets dont il est de bon aloi qu'on nous alerte, signe de l'absence de définition de qui doit nous alerte. La lecture de la loi française dite "Sapin 2" rend moins sévère mais plus perplexe. En effet, de cette pluralité visée par le titre du chapitre consacré aux "lanceurs d'alerte", il n'est plus question dans la suite de la loi, dans la définition même qui suit, l'article 6 qui ouvre ce chapitre consacré aux "lanceurs d'alerte" offrant au lecteur immédiatement un singulier puisqu'il débute ainsi : "Un!footnote-1684 lanceur d'alerte est une personne ...". Nulle mention de diversité. L'art de l'écriture législatif aurait pourtant même requis que l'article qualificatif ne soit pas seulement singulier mais qu'il ne soit pas encore indéfini. Stendhal s'il avait encore daigné avoir la Loi pour livre de chevet aurait voulu trouver comme début de chapitre une phrase comme : "Le!footnote-1683 lanceur d'alerte est une personne ...".

Ainsi semblent se contredire au sein de la loi "Sapin 2 le titre même qui présente le personnage, en ce qu'il utilise un pluriel défini (les) tandis que l'article de définition qui le présente est au singulier indéfini (un)....

Voilà une première raison pour ne plus avancer que d'une façon très prudente, dans ce "pas à pas" que constitue une lecture au mot à mot : une glose. Celle-ci consiste à prendre au pied de la lettre l'expression-même. La seconde raison de ce choix technique est que la glose convient bien à une introduction d'ouvrage collectif, permettant ainsi à des développements plus ciblés de prendre place dans d'autres contributions, sur les techniques, les difficultés et les limites de cette protection, ou sur l'historique de celle-ci, ou les raisons de la venue dans le Droit français de ces lanceurs d'alerte et la façon dont ils se développent, ou non, ailleurs.

Je vais donc me contenter de reprendre à la lettre cette expression déjà juridique : Les (I) lanceurs (II) d'alerte (III).

9 mars 2020

droit illustré

Joachim du Bellay offre ce poème, qui est demeuré célèbre en ce qu'il exprime dans le style de la plainte l'expression de l'amour nostalgique d'un pays perdu.

Mais si l'on s'attachait ici à la mention dans son premier vers, qui fait son titre : "France, mère ... des lois" ?

L'on s'aperçoit alors que la mention en est faite en frontispice du poème pour ne plus jamais apparaître.

Qu'en est-ce de cet sorte d'hommage implicite, effanescent ?

I. LE POEME OFFERT A LA FRANCE, MERE DES LOIS

France, mère des arts, des armes et des lois

France, mère des arts, des armes et des lois,

Tu m'as nourri longtemps du lait de ta mamelle :

Ores, comme un agneau qui sa nourrice appelle,

Je remplis de ton nom les antres et les bois.

Si tu m'as pour enfant avoué quelquefois,

Que ne me réponds-tu maintenant, ô cruelle ?

France, France, réponds à ma triste querelle.

Mais nul, sinon Écho, ne répond à ma voix.

Entre les loups cruels j'erre parmi la plaine,

Je sens venir l'hiver, de qui la froide haleine

D'une tremblante horreur fait hérisser ma peau.

Las, tes autres agneaux n'ont faute de pâture,

Ils ne craignent le loup, le vent ni la froidure :

Si ne suis-je pourtant le pire du troupeau.

II. UNE MENTION SUFFIT-ELLE A HONORER LE PAYS LEGISLATEUR ?

ss

20 novembre 2019

Publications

Référence générale: Frison-Roche, M.-A., Le législateur, peintre de la vie, in Archives de philosophie du droit (APD), Tome 61, 2019, pp. 339-410.

Résumé : Peindre si bien que la toile est un objet vivant est un exploit technique qui fût atteint par peu. Francis Bacon obtînt de la toile qu'elle fasse son affaire de préserver en elle la vie, tandis que Carbonnier, avec une semblable modestie devant la toile et le métier, obtînt que la Loi ne soit qu'un cadre, mais qu'elle ne laisse pourtant cette place-là à personne et surtout pas à l'opinion publique, afin que chacun puisse à sa façon et dans ce cadre-là faire son propre droit, sur lequel le législateur dans sa délicatesse et pour reprendre les termes du Doyen n'appose qu'un "mince vernis". Ces deux maîtres de l’art construisaient des cadres avec des principes rudimentaires pour que sur cette toile le mouvement advienne par lui-même. Ainsi la Législateur créée par Carbonnier offrit à chaque famille la liberté de tisser chaque jour son droit. Mais c’est pourtant bien au Législateur seul que revint et doit revenir l’enfance de l’art consistant à tendre la toile sur le métier. Il est alors possible, comme le fit Bacon, d’obtenir un objet immobile permet que surgisse sans cesse les figures mobiles. Les gribouillis réglementaires sont à mille lieux de cet Art législatif-là.

L'article ne comprend pas de reproductions, celles-ci figurent dans le document de travail.

Mise à jour : 8 octobre 2019 (Rédaction initiale : 22 novembre 2018 )

Publications

Ce document de travail a servi de base à une conférence faite pour le Centre de droit comparé, le 23 novembre 2018.

Actualisé, il sert de base à l'article de présentation générale de l'ouvrage Les lanceurs d'alerte : regards comparatifs , paru en mai 2020 sous la direction de Jérôme Chacornac, dans la collection du Centre de Législation comparée.

________

"Les lanceurs d'alerte". Voilà bien une expression nouvelle. Qui remporte un plein succès. A peine entendue une fois, on l'entend partout...

Un thème non pas de cours ou de contrôle de connaissances, mais plutôt un sujet de conversation quotidienne. Car c'est chaque jour qu'on nous en parle, en termes plus ou moins gracieux. Par exemple le Président Donald Trump le 1ier octobre 2019 a déclaré à la presse "vouloir interroger" le lanceur d'alerte qui l'aurait illégitimement dénoncé et n'aurait pas, selon lui, le droit de dissimuler son identité, preuve en cela selon lui du caractère mensonger de ses affirmations à son encontre, tandis que l'avocat de celui-ci indique le 6 octobre 2019 qu'il ne parle pas au nom d'un seul lanceur d'alerte ainsi pris à partie mais d'une pluralité de personnes ayant donné des informations à l'encontre du Président des Etats-Unis. Même les scénaristes les plus imaginatifs n'auraient pas écrit des rebondissements aussi brutaux ni aussi rapides. Spectateurs, on attend le prochain épisode, espérant secrètement l'escalade.

Et justement si l'on va au cinéma, c'est encore d'un lanceur d'alerte dont on nous raconte le dévouement et le succès, voire le drame, au bénéfice de la société globale, et notamment de la démocratie, puisque les secrets sont combattus au bénéfice de la vérité. Ainsi, The Secret Man désigne Mark Felt comme le premier lanceur d'alerte. Revenant vers ce que l'on présente souvent comme étant un média plus "sérieux"

C'est aussi un sujet de discussion législative puisqu'aux Etats-Unis la loi Dodd-Frank de 2010 a inséré dans la loi de 1934 qui instaura la Securities & Exchanges Commission un dispositif complet de rétribution et de rémunération des lanceurs d'alerte, tandis qu'après avoir élaboré en 2012 des lignes souples mais directrices à ce propos

En Europe, la Directive tout d'abord approuvée par une Résolution du Parlement européen le 16 avril 2019 sur la protection des personnes dénonçant des infractions au Droit de l'Union puis adoptée le 7 octobre 2019 (Directive 2019/78 (UE) du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, intitulé différent on le notera, devra être transposée dans les deux prochaines années dans les législations des Etats-Membres. L'objet n'en est pas général, puisque seules les "violations du Droit de l'Union" sont visées mais le personnage du "lanceur d'alerte" quant à lui est plus globalement visé : il est "entier"

Bref, le lanceur d'alerte est une vedette

Consacré par la loi, qui lui associe un régime juridique de protection à tel point que, tel une tunique de Nessus, c'est ce régime juridique qui va définir le personnage et non l'inverse. Lorsqu'on lit la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite "Sapin 2", l'on remarque que le Législateur fait grand cas de ce personnage, puisqu'il lui consacre son chapitre II : "De la protection des

Mais pourquoi un pluriel ? Certes quand on lit les considérants de la Directive communautaire du 7 octobre 2019 sur la protection des lanceurs d'alerte

Ainsi semblent se contredire au sein de la loi "Sapin 2 le titre même qui présente le personnage, en ce qu'il utilise un pluriel défini (les) tandis que l'article de définition qui le présente est au singulier indéfini (un)....

Voilà une première raison pour ne plus avancer que d'une façon très prudente, dans ce "pas à pas" que constitue une lecture au mot à mot : une glose. Celle-ci consiste à prendre au pied de la lettre l'expression-même. La seconde raison de ce choix technique est que la glose convient bien à une introduction d'ouvrage collectif, permettant ainsi à des développements plus ciblés de prendre place dans d'autres contributions, sur les techniques, les difficultés et les limites de cette protection, ou sur l'historique de celle-ci, ou les raisons de la venue dans le Droit français de ces lanceurs d'alerte et la façon dont ils se développent, ou non, ailleurs.

Je vais donc me contenter de reprendre à la lettre cette expression déjà juridique : Les (I) lanceurs (II) d'alerte (III).

Voir ci-dessous les développements.

Sur le fait plus général que le cinéma est sans doute le média qui restitue le plus sérieusement l'état du Droit, v. Frison-Roche, M.-A., Au coeur du Droit, du cinéma et de la famille : la vie, 2016.

L'histoire du premier lanceur d'alerte, France Culture, septembre 2019.

Commission Européenne, Guidelines on Whistleblowing, 6 décembre 2012, SEC(2012) 679 final, mis à jour le 23 avril 2018.

Or, précisément l'usage si courant de la pluralité ("les lanceurs d'alerte") fait douter de l'unicité du personnage. Sur cette question, v. toute la première partie des développements de la présente étude, qui conduit à conclure plutôt qu'au-delà de la multitude des cas particuliers, il existe plutôt deux sortes de lanceurs d'alertes. V. infra I.

La réalisatrice du film La fille de Brest raconte qu'elle considère la lanceuse d'alerte à l'origine du cas du Médiator comme un "personnage de cinéma".

Ainsi, les péripéties de Snowden ont été portées à l'écran par Oliver Stone en 2016, Snowden. Sur la question de savoir si ce film "restitue" fidèlement ou non le cas, Schetizer, P., Le film Snowden est-il à la hauteur de la réalité ?, 2017. Cet article est favorable au lanceur d'alerte, et au film qui nous raconte avec émotion son cas, notamment parce que (sic), c'est plus aisé que de lire le Washington Post.

Souligné par nous.

Sur cette directive, v. les développements infra.

Souligné par nous.

Souligné par nous.

Mise à jour : 25 septembre 2019 (Rédaction initiale : 17 juin 2019 )

Publications

Ce document de travail sert de base à un article paru dans les Archives de Philosophie du Droit (APD).

Résumé : Peindre si bien que la toile est un objet vivant est un exploit technique qui fût atteint par peu

_______

Dans de nombreux écrits et entretiens, Le peintre Francis Bacon explique son acte de peintre : c'est "préserver la vitalité de la toile". Dans le livre qu'il consacra à celui-ci, Gilles Deleuze souligna qu'il s'agit pour Bacon que "les procédés utilisés ne contraignent pas la Figure à l'immobilité"

Avec la même amabilité pédagogique, dans de nombreux écrits et entretiens, le juriste Carbonnier explique son acte de législateur, notamment dans son recueil de textes Essais sur les lois : bien légiférer, c'et laisser la vie se déployer à travers des textes, bien après leur adoption, parce que posés sur des pages qui ne sont jamais blanches, compositions écrites qui ne sont que le "vernis" de la vie qui doit pouvoir palpiter dans ces Lois que l'on présente pourtant si souvent mais si étrangement comme "gravées dans du marbre". Alors qu'il ne s'agit pour lui tout au contraire que de "préserver" la vitalité de ce qui est sous la lettre de la Loi, la vie de chacun, vie qui ne ressemble pas à celle du voisin, d'obtenir que la toile que constitue le système législatif soit si souple que ce système vive par lui-même après la promulgation des textes.

Mais il peut paraître forcer le trait pour trouver des éléments communs à deux personnages qui sans doute ignoraient leur existence réciproque ou à tout à le moins, bien que vivant à la même époque, ne se sont pas figurés semblables. Il faut donc avant de montrer combien leur action est semblable les mettre préalablement face à face.

PREALABLE REQUIS : METTRE FACE A FACE FRANCIS BACON ET JEAN CARBONNIER

Ainsi, la famille peinte en grands traits généraux par quelques nouveaux articles du Code civil rédigés par Carbonnier pût pourtant s'épanouir après, dans chaque famille, sans qu'il soit nécessaire de réécrire le texte. L'on pourrait s'étonner que Carbonnier expressément n'aime que la Loi et non pas le pouvoir judiciaire, cette association du Droit à la Loi valant souvent rigidité ; pourtant - et la formule le rendit célèbre - il ne conçut le Droit que "flexible", sans pour autant reconnaître le juge comme source générale du Droit, sans lui reconnaître le pouvoir d'adoucir avec le temps le tranchant de la loi adaptée naguère, puis jadis. En effet, le volume Flexible Droit ne rassemble quasiment que des textes relatifs à des lois, tandis que dans son dernier ouvrage, Droit et passion du Droit sous la Vième République, il conteste l'emprise des juridictions sur le Droit.

Carbonnier s'en tient à la Loi. Ces lois dont on ne cesse aujourd'hui de nous afirmer que leur qualité devrait être de ne jamais bouger.... Et d'évoquer pour mieux nous convaincre l'impératif de sécurité juridique, de prévisibilité, etc, chaque nouveau rapport sur le sujet disant la même chose que le précédent, celui-ci servant de référence au suivant.

Ainsi, tous ces nombreux travaux nous expliquent que, dans l'idéal vers lequel il faudrait tendre, la Loi ne bouge pas dans les grandes lignes tandis que le juge, par la "jurisprudence" vient pour l'adapter et que grâce au "dialogue", voire à la "dialectique" entre législation et jurisprudence", cahin-caha on arrive à quelque chose de convenable. En pratique. Et voilà la sécurité juridique bien servie, puisqu'elle serait le seul souci. Un modèle universel à appliquer partout, à tout.

Mais cette présentation, désormais très courante et constituant par ailleurs la vulgate de l'analyse économique du droit, ne correspond pas à la conception de Carbonnier, qui n'admettait pas le pouvoir créateur du Juge, étant, comme Motulsky, avant tout un légiste. Car s'il posa comme question "Toute loi en soi est un mal ?", ce n'est que pour y répondre fermement : Non, allant jusqu'à comparer dans cet article l'annonce d'une loi nouvelle à l'annonce faite par l'ange Gabriel.

Peut-être est-ce son attachement à la Loi, son refus de considérer la jurisprudence comme source du droit, son respect pour la matière juridique elle-même qui font que son oeuvre est aujourd'hui moins citée que les travaux de sociologues ne connaissant pas davantage la technique juridique que les économistes qui décrivent la "réglementation juridique" à adopter pour être efficace ? L'on souligne d'ailleurs que son art législatif est aujourd'hui peu repris

Il est vrai que pour faire un tableau, pour avoir la force de s'effacer devant sa toile, il faut maîtriser la technicité pour revenir à l'enfance de l'art, ambition de tous les artistes, de tous les professeurs, de tous les maîtres. Francis Bacon, par ailleurs sage lecteur des écrivains, rejetant l'opposition moderne entre traits peints et textes écrits, répéta à chaque entretien qu'il attend "l'accident" qui vient seul sortir la chair de la peau qui l'emprisonne

L'ouvrage de Carbonnier Sociologie juridique a pour thème cette présence nécessaire du Droit dans une analyse sociologique qui ne le trahirait pas le droit présenté tout en parvenant à garder ses distances : c'est-à-dire le laisser respirer, nous permettant de le regarder vivre. C'est pourquoi, comme Truffaut, il s'intéressa à l'argent de poche des enfants.

Par un jeu de miroir, Carbonnier a expliqué, par exemple à propos de la réforme qu'il conçut du Droit des régimes matrimoniaux et dont il expliqua la genèse dans un article à L'Année sociologique

Certes, l'on pourrait souligner que si Francis Bacon signa ses tableaux, ce qui attache à lui l'oeuvre et tient la Figure qui s'y meut, ce ne fût pas le cas pour Carbonnier. Il faut déjà être érudit pour savoir que l'auteur du train de réformes du XXième siècle qui transforma le Code civil a pour patronyme "Jean Carbonnier" : le Législateur est un personnage abstrait, qui, comme l'Etat, porte toujours ce même titre, comme le Roi, et passe indifféremment de tête en tête, à l'instant mort à l'instant couronné. Celui qui regarde le tableau va l'attribuer à Francis Bacon parce que c'est écrit dessus, tandis qu' au contraire il désignera par exemple la loi du 15 juillet 1975 comme la loi réformant le droit du divorce, sans se référer à l'être humain qui l'a conçue. Oui, c'est le Parlement, qui, au nom du Peuple via la Représentation, est l'auteur des Lois. Et pas un tel ou un tel.

Ainsi la comparaison ne vaudrait pas. Mais faisons un détour par Romain Gary. L'action de celui-ci montra ce que l'on a pu appeler "le droit de la littérature", c'est-à-dire ce jusqu'où peut aller le pouvoir de celle-ci. Son pouvoir est si grand que l'auteur peut n'y apparaître jamais

Il n'est pas besoin d'aller vers Law & Literrature, courant qui assèche plutôt le Droit pour le recouvrir d'une conception du Droit comme tissu de mensonges stratégiques et récits rétrospectives de justification de décisions. Non, Carbonnier, bien trop érudit et bien trop bon juriste pour aller vers une pensée avant tout critique d'un objet, fît de la sociologie pour nous donner à voir un Droit vivant et eut en même temps une conception sociologique de l'Art législatif, écrivant des lois qui capturent dans leurs lignes austères les vies quotidiennes et diverses qui viendront après l'écriture d'une loi qui n'écrit qu'en lettres capitales, générales, ne visant rien de spécial afin que le particulier demeure dans les mains de chaque individu

Mais comment, si l'on sort le juge du jeu normatif, la Loi peut-elle être "flexible" ? Si ce n'est en dessinant des lois qui "préservent" en elles-même, dans leur "toile" même leur vitalité, qui leur permet de bouger, dans une encre qui ne doit jamais être sèche ni atteindre le marbre ?

Pourquoi alors ne pas faire le rapprochement entre les deux créateurs, Francis Bacon et Jean Carbonnier ?

Comment même ne pas le faire, le dessein et la méthode leur sont si semblables.

Lorsque Bacon peint des scènes de la vie quotidienne comme un champ de ruine, tandis que Carbonnier ne vise "l'intérêt de l'enfant", sur lequel l'on glose tant, que comme "un clé qui ouvre sur un terrain vague"

Pour les deux auteurs, la peinture pour l'un et la loi pour l'autre , l'une et l'autre doivent les arracher à leur support statique pour que s'y exprime et s'y "préserve" la vie dans sa mobilité même. Plus encore, c'est grâce à ce support, que l'on croyait immobile, que la fluidité de la vie nous apparaît. Ainsi la vie est, pour eux, l'objet commun de la peinture et de la loi. Cette définition est portée par peu de personnes, car l'on trouve si souvent dans les présentations qui sont faites du Droit l'impératif d'un choix à opérer , se mettre du côté de l'immobile ou du côté du mobile, mais pas cette conception-là d'une mobilité exprimée par un support immobile (I). Il faut reconnaître que peu ont le niveau de maîtrise technique et de réflexion de Bacon et de Carbonnier.

Mais si l'on reprend la conception que Carbonnier avait de la loi, tout en distance, comme le ferait , selon ses propres mots,dans son propre pays un législateur "étranger"

Les deux auteurs ont ainsi mis la vie au centre, l'un des tableaux, l'autre des lois. Pourtant deux objets immobiles, les uns faits de "toile", les autres faites de "marbre".

Mais l'un et l'autre ont voulu - en soulignant la difficulté de la tâche - réinséré de force dans l'immobilité matériellement intrinsèque de l'objet - la toile du tableau que l'écaillage de la peinture par le passage du temps abîmera, la lettre de la Loi que les réformes ultérieures récuseront - la vie. C'est-à-dire leur donner enfin leur objet véritable. Et pourtant impossible à restituer. Et ils y sont arrivés. Sans doute par leurs qualités propres : la technicité maîtrisé, la modestie, la persévérance, l'effacement devant la vie elle-même qui se déploie et occupe toute la place et "fait son oeuvre" sur le support, qui devient mobile. Ainsi les tableaux de Francis Bacon bougent comme les lois écrites par Carbonnier vivent, ce qui est naturel puisqu'elle a été directement insérée. Quelle modestie valait-il avoir pour s'effacer à ce point.

Obtenir par prouesse technique que la vie palpite encore dans la toile, dans le texte publié au Journal Officiel. Que dans ce qui par nature est figé : la toile, la Loi, non seulement la vie palpite encore, comme par "inadvertance", comme le dit Francis Bacon, parce que la vie a la vie dure, mais parce que les maîtres qu'ils étaient étaient si délicats et si maîtres de leur Art qu'ils ont tout fait qu'elle soit l'objet même de leur travail : la toile du tableau a été pour Francis Bacon ce par quoi la vie a été rendue, le marbre de la loi a été pour Carbonnier ce par la loi la vie a été rendue.

Ainsi comme lorsque le Maître en couture retire le fil de bâti, la toile n'existe plus, le journal officile est depuis longtemps perdu, mais la vie est toujours là. Cela n'est pas un hasard, comme semblent le présenter des sociologues qui semblent se vanter de surtout ne rien connaître au Droit, parlent de "vide législateur" et demandent toujours plus de "lois nouvelles", soulignant parfois que Carbonnier était aussi quelconque en droit que mauvais en sociologie - car il y en a pour le dire.

C'est au contraire le Droit portant à sa perfection : art pratique, le Droit porte sur la vie et si par avance, dans sa conception même, il sait s'effacer devant la vie, il rejoint alors en pratique l'art de peindre car il faut bien un peintre pour mettre de force la vie sur la toile (I). Il faut pour cela un peintre, car l'on parle souvent de l'art législatif mais il convient aussi de parler des artistes qui tiennent la plume. Ceux-là ne "réglementent" pas, ils tracent un tableau qui, par l'effet des correspondance, peut laisser la vie continuer continuer à se déployer parce que l'encre n'en est jamais sèche. De ce tableau, c'est la loi qui en forme le cadre, un cadre léger qui permet de garder des contours à ce qui est le Droit et ce qui n'en est pas. Carbonnier sût toujours que par rapport à la vie, le Droit n'était qu'un "mince vernis". Comme tout grand maître, il était modeste, dressant de grands tableaux, que furent les réformes complètes du Code civil qu'il écrivit, sans jamais oublier de ne les concevoir que comme un vernis pour que la vie trouve toujours à s'échapper, à respirer, dans le même mouvement d'une femme qui descend les escaliers ou d'un Pape qui statue sur son trône (II).

Il est remarquable que pour Bacon, Van Gogh, que le premier considére comme un "héros", a peint d'une "façon littérale" et que c'est grâce à celui qu'il a pu grâce à son "technicité" restitué "la vie" désertique du paysage (Au-dela du réel, la vérité, 1997).

On ne peut que rapprocher cela de l'Art législatif qui appelle l'expression d'une "façon littérale", sans image, demandant que le texte législatif soit lu "mot à mot" (cf. la glose que Carbonnier fit de l'article 544 du Code civil).

Deleuze, G., Francis Bacon. Logique de la sensation, rééd. par Badiou, A. et Cassin, B., Editions de la différence, 1981.

La description de l'art du peintre rendant la figure libre du récit que constitue l'art figuratif qui emprisonne celle-ci dans le trait qui entoure l'objet alors qu'au contraire par l'usage des "procédés rudimentaires" Bacon rend à la Figure sa liberté sur la toile ell-même, correspond bien à la descrption qui est faite dans le présent article de la façon dont Carbonnier mania l'Art législatif rendant le factuel libre du récit que constitue le récit casuistique qu'en font des réglementations qui enferment celui-ci dans des traits qui entourent toutes les situations possibles, alors que Carbonnier en ne fixant qu'un cadre qui peut paraître un "procédé rudimentaire", laisse le factuel libre de se déployer, et par exemple permet à chaque famille d'inventer son propre droit ("à chaque famille, son droit") dans le cadre fixé par une loi, qui a juste tendu une toile en permettant à celle-ci de "conserver sa vivacité" (expression de Francis Bacon pour décrire son travail).

Niboyer, F.,L'héritage de Carbonnier dans le droit matrimonial actuel : entre continuité et rupture, 2012. Comme l'analyse très bien cet auteur : "Le doyen Carbonnier avait une autre conception : une loi générale devait pouvoir s’adapter à tous (d’où le pluralisme du droit de la famille) tout en ouvrant des champs à d’autres ordres normatifs, alors qu’aujourd’hui le « légicentrisme » devient roi : la seule norme à laquelle on fasse confiance serait ici la loi qui, partant, doit être spécialisée pour chaque catégorie.".

Comment dès lors ne pas penser à la définition de l'écriture par Céline, la définition comme le fait de tanner sa peau sur la table de l'écrivain ?

Terré, Fr., Jean Carbonnier et l'année sociologique, L'Année sociologique, 2007/2, vol.57, pp.555-569.

Comme le souligne très bien Frédérique Niboyer, pour montrer que les lois actuelles qui visent tous le cas possibles (ce qui est impossible) empruntent une méthode contraire à celle de Carbonnier : ""Le doyen Carbonnier avait une autre conception : une loi générale devait pouvoir s’adapter à tous (d’où le pluralisme du droit de la famille) tout en ouvrant des champs à d’autres ordres normatifs, alors qu’aujourd’hui le « légicentrisme » devient roi : la seule norme à laquelle on fasse confiance serait ici la loi qui, partant, doit être spécialisée pour chaque catégorie." (L'héritage de Carbonnier dans le droit matrimonial actuel : entre continuité et rupture, 2012).

Cela est précisément dû au fait que dans le même temps qu'on affirme l'influence de la sociologie dans la façon de faire les lois, l'on semble éviter de lire les travaux de sociologie juridique de Carbonnier. Ainsi François Terré souligne : "il arrive que l'on constate l'ignorance de son influence, mieux : de son existence parmi des esprits que l'attirance affirmée pour la sociologie aurait pu rendre plus attentifs" (Terré, Fr., Jean Carbonnier et l'année sociologique, L'Année sociologique, 2007/2, vol.57, pp.555-569).

Dans un article récent (2018), qui dresse une Esquisse d'un tableau géographique des droits-libertés pour les jeunes pré-majeurs en Europe, la notion de "pré-majorité" ayant pourtant été une notion chère à Carbonnier, Rodolphe Dumouch souligne : "Les travaux sur les droits-libertés pour les mineurs sont plus rares mais ne sont pas des moindres puisque c’est Jean Carbonnier qui avait esquissé un travail en ce domaine, mais il est resté lettre morte depuis, en dehors de brefs projets gouvernementaux avortés, en 1991 et en 2013 avec les propositions de la ministre Dominique Bertinotti. ".

Cité par Frédérique Niboyet, L'héritage de Carbonnier dans le droit matrimonial actuel : entre continuité et rupture, 2012, n°5.

Carbonnier, "A beau mentir qui vient de loin" ou le mythe du législateur étranger, 1974, in Essais sur les lois, 1992.

19 décembre 2018

Blog

Portalis aurait-il pu imaginer cela, tandis qu'il concevait son Discours préliminaire au Code civil ?

Tandis qu'au bout de la table de travail Napoléon écoutait les 6 jurisconsultes construire ce qui fût appelé la "Constitution civile" de la France, aurait-il pu imaginer cela ?

Une directive se prépare pour établir un "Code européen des communications électroniques".

A lire ce texte, l'on ne retrouve rien de ce qui est si souvent décrit comme "l'art de la codification", ce qui distinguerait - au sens fort du terme - le Droit continental - des autres systèmes.

Il convient donc de décrire ce que sera ce "Code européen des communications" (I) avant de se demander ce qu'il aurait pu être ...(II).

14 février 2018

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Pando, A. , Les propositions de la professions comptable pour le plan pour la croissance et la transformation des entreprises, Petites Affiches, 14 février 2018, p.4 à 6.

Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le drive dans le dossier MAFR - Régulation & Compliance.

Les experts-comptables demandent :

- que l'entreprise individuelle est une personnalité juridique autonome (pour protéger l'entrepreneur) mais un régime fiscal et social pourtant harmonisé puisqu'il s'agit d'un entrepreneur ;

- de favoriser la transformation de l'entreprise individuelle en société, par un sursis d'imposition ;

- de remédier à la sous-utilisation du dispositif "Dutreil" pour la transmission d'entreprise, parce que trop lourd, en supprimant l'obligation de déclaration annuelle et de conservation collective des titres, pour n'imposer cela qu'aux seuls bénéficiaires de la transmission d'entreprises ;

- d'inciter à prêter pour reprendre des entreprises en accroissant la déduction des intérêts d'emprunt ;

- d'inciter à des financement alternatif pour les petites entreprises ;

- de supprimer les restrictions territoriales concernant les allégements fiscaux d'incitations à la recherche, notamment en matière de brevet ;

- de supprimer le caractère optionnel du régime fiscal des sociétés mère-fille, qui ne se justifie que par le mécanisme de l'avoir fiscal ;

- de développer le crédit d'impôt pour le développement international de l'entreprise ;

- de rétablir l'imputabilité des déficits réalisés à l'étranger, ce qui incite également au développement international.

7 juin 2016

None

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., audition par Madame la Députée Valérie Boyer, rapporteure de la proposition de loi visant à lutter contre le recours à une mère-porteuse et Monsieur le Député Philippe Gosselin, rapporteur de la proposition de loi constitutionnelle visant à rendre constitutionnel le principe d'indisponibilité du corps humain, Assemblée Nationale, 7 juin 2016.

N.B. Les deux propositions de loi furent rejetées le 8 juin 2016 en séance.

8 mars 2016

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Ossege, Ch. (dir.), European Regulatory Agencies in EU Decision-Making.Between Expertise and Influence , Palgrave MacMillan, 2016, 216 p.

13 novembre 2015

Conférences

Référence : Frison-Roche, M.-A., Concevoir des normes adéquates, in Office parlementaire d’Évaluation des mesures scientifiques et technologiques, L'état de l'art en matière de mesure des émissions de particules et de polluants par les véhicules , Sénat, salle Médicis, 13 novembre 2015, 9h-13h.

30 avril 2015

Publications

Référence complète : Frison-Roche, Les lignes de force de la réforme du droit des contrats, Les Annonces de la Seine, 30 avril 2015, p.29-32.

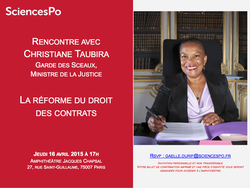

Cet article renvoie à la conférence-débat organisé à Science po autour de l'intervention de Madame la Ministre de la Justice Christiane Taubira, garde des Sceaux.

Il restitue son intervention, les questions qui lui furent posées par les étudiants du Cours de Grandes Questions du Droit du Collège Universitaire de Sciences po, ainsi que par les dirigeants d'entreprise présents à la tribune.

Il exprime également ce qui constitue dans cette réforme du droit des contrats, bienvenue sur le fond mais également constitutif d'un retour vers l'art classique d'écrire le droit, en langue accessible dans un plan construit, en ne s'alourdissant pas des règles techniques inutiles, laissant au juge le soin de détailler le droit mais posant les définitions et formulant les principes.

C'est de cela que la population, celle pour laquelle les Lois sont faites, a besoin.

C'est en cela que le Code civil peut demeurer le lieu du "droit commun", ici celui du droit des contrats.

16 avril 2015

Organisation de manifestations scientifiques

Il s'agit d'une conférence-débat de Madame Christiane Taubira, Ministre de la Justice, garde des Sceaux

Lire le compte-rendu fait par le Ministère de la justice.

Lire l'article de Marie-Anne Frison-Roche, faisant suite : Les lignes de force de la réforme du droit français des contrats.

Cette conférence-débat a eu lieu à Sciences po (Paris), le 16 avril 2015, de 17h à 19h.

Son thème porte sur La réforme du droit des contrats.

La participation était sur invitation.

17h00 : Accueil et mot de bienvenue par Frédéric Mion, directeur de Sciences Po

17h05 : Présentation de la réforme du droit des contrats par Christiane Taubira, ministre de la justice, Garde des Sceaux

17h25 : Débat entre Christiane Taubira et deux dirigeants d’entreprise

- Rémi Cléro, Président Directeur Général d'Amore Pacific Europe

- Jean-Marc Janaillac, Président Directeur Général de Transdev

18h00 : Débat entre Christiane Taubira et les étudiants

Modération des débats par Marie-Anne Frison-Roche, professeur de droit à Sciences po.

11 mars 2015

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Sunstein, Cass. R., Simpler. The Future of Government, ... 2015.

We don’t need big government or small government; we need better government. Governments everywhere are undergoing a quiet and profound revolution: they’re getting simpler, more cost-effective, and focused on improved outcomes not politics.

Sur ce constat, on est tous d'accord. C'est après que cela se complique.