28 mai 2020

Publications

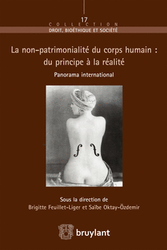

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., L'impossible unicité juridique de la catégorie des "lanceurs d'alertes", in Chacornac, J. (dir.), Lanceurs d'alertes, regards comparatistes, Publications du Centre français de droit comparé, mai 2020, Volume 21, p.13-31.

Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.

Lire le document de travail bilingue ayant servi de base au présent article.

Consulter la présentation de la conférence, "Les lanceurs d'alertes : glose", notamment les slides, lors du colloque organisé par la Centre français du droit comparé le 23 novembre 2018 sous la direction de Jérôme Chacornac

____

Introduction de l'article

"Les lanceurs d'alerte". Voilà bien une expression nouvelle. Qui remporte un plein succès. A peine entendue une fois, on l'entend partout...

Un thème non pas de cours ou de contrôle de connaissances, mais plutôt un sujet de conversation quotidienne. Car c'est chaque jour qu'on nous en parle, en termes plus ou moins gracieux. Par exemple le Président Donald Trump le 1ier octobre 2019 a déclaré à la presse "vouloir interroger" le lanceur d'alerte qui l'aurait illégitimement dénoncé et n'aurait pas, selon lui, le droit de dissimuler son identité, preuve en cela selon lui du caractère mensonger de ses affirmations à son encontre, tandis que l'avocat de celui-ci indique le 6 octobre 2019 qu'il ne parle pas au nom d'un seul lanceur d'alerte ainsi pris à partie mais d'une pluralité de personnes ayant donné des informations à l'encontre du Président des Etats-Unis. Même les scénaristes les plus imaginatifs n'auraient pas écrit des rebondissements aussi brutaux ni aussi rapides. Spectateurs, on attend le prochain épisode, espérant secrètement l'escalade.

Et justement si l'on va au cinéma, c'est encore d'un lanceur d'alerte dont on nous raconte le dévouement et le succès, voire le drame, au bénéfice de la société globale, et notamment de la démocratie, puisque les secrets sont combattus au bénéfice de la vérité. Ainsi, The Secret Man désigne Mark Felt comme le premier lanceur d'alerte. Revenant vers ce que l'on présente souvent comme étant un média plus "sérieux"!footnote-1391, l'on écoute France-Culture et voilà encore conté le récit d'une historienne ayant travaillé comme archiviste sur des événements que le pouvoir politique aurait voulu tenir cachés en détruisant éventuellement leurs traces mais que son métier conduisit à conserver : la voilà expressément présentée aux auditeurs studieux comme un "lanceur d'alerte" .... Tandis que la même radio tente de retrouver celui qui pourrait bien être, comme dans une sorte de concours le "premier des lanceurs d'alerte" !footnote-1727?.... Cette réécriture de l’Histoire peut se défendre car finalement que firent d'autre Voltaire pour Calas, ou Zola pour Dreyfus ?

C'est aussi un sujet de discussion législative puisqu'aux Etats-Unis la loi Dodd-Frank de 2010 a inséré dans la loi de 1934 qui instaura la Securities & Exchanges Commission un dispositif complet de rétribution et de rémunération des lanceurs d'alerte, tandis qu'après avoir élaboré en 2012 des lignes souples mais directrices à ce propos!footnote-1698, la Commission européenne a le 20 novembre 2018 publié le texte de ce qui deviendra une Directive ayant pour objet de donner un statut européen unifié au personnage, dans le dispositif progressivement élaboré pour protéger celui qui a été présenté en 2018 comme celui "ne peut pas être puni pour avoir fait ce qui est juste".

En Europe, la Directive tout d'abord approuvée par une Résolution du Parlement européen le 16 avril 2019 sur la protection des personnes dénonçant des infractions au Droit de l'Union puis adoptée le 7 octobre 2019 (Directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, intitulé différent on le notera, devra être transposée dans les deux prochaines années dans les législations des Etats-Membres. L'objet n'en est pas général, puisque seules les "violations du Droit de l'Union" sont visées mais le personnage du "lanceur d'alerte" quant à lui est plus globalement visé : il est "entier"!footnote-1699.

Bref, le lanceur d'alerte est une vedette!footnote-1390. Une sorte de personnage historique, couvert de coups et de gloire, allant de Voltaire à Snowden, l'un comme l'autre trouvant à s'incarner sur les écrans!footnote-1681 ....,

Consacré par la loi, qui lui associe un régime juridique de protection à tel point que, tel une tunique de Nessus, c'est ce régime juridique qui va définir le personnage et non l'inverse. Lorsqu'on lit la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite "Sapin 2", l'on remarque que le Législateur fait grand cas de ce personnage, puisqu'il lui consacre son chapitre II !footnote-1682 : "De la protection des lanceurs d'alerte", et que c'est par sa protection même qu'il lui ouvre formellement et à grands battants la porte du Droit.

Mais pourquoi un pluriel ? Certes quand on lit les considérants de la Directive communautaire du 7 octobre 2019 sur la protection des lanceurs d'alerte!footnote-1702, il ne s'agit que d'une énumération de tous les sujets à propos desquels il est une bonne idée de les protéger, ce qui incite donc à ne voir dans ce pluriel que l'indice de cette liste non limitative des sujets dont il est de bon aloi qu'on nous alerte, signe de l'absence de définition de qui doit nous alerte. La lecture de la loi française dite "Sapin 2" rend moins sévère mais plus perplexe. En effet, de cette pluralité visée par le titre du chapitre consacré aux "lanceurs d'alerte", il n'est plus question dans la suite de la loi, dans la définition même qui suit, l'article 6 qui ouvre ce chapitre consacré aux "lanceurs d'alerte" offrant au lecteur immédiatement un singulier puisqu'il débute ainsi : "Un!footnote-1684 lanceur d'alerte est une personne ...". Nulle mention de diversité. L'art de l'écriture législatif aurait pourtant même requis que l'article qualificatif ne soit pas seulement singulier mais qu'il ne soit pas encore indéfini. Stendhal s'il avait encore daigné avoir la Loi pour livre de chevet aurait voulu trouver comme début de chapitre une phrase comme : "Le!footnote-1683 lanceur d'alerte est une personne ...".

Ainsi semblent se contredire au sein de la loi "Sapin 2 le titre même qui présente le personnage, en ce qu'il utilise un pluriel défini (les) tandis que l'article de définition qui le présente est au singulier indéfini (un)....

Voilà une première raison pour ne plus avancer que d'une façon très prudente, dans ce "pas à pas" que constitue une lecture au mot à mot : une glose. Celle-ci consiste à prendre au pied de la lettre l'expression-même. La seconde raison de ce choix technique est que la glose convient bien à une introduction d'ouvrage collectif, permettant ainsi à des développements plus ciblés de prendre place dans d'autres contributions, sur les techniques, les difficultés et les limites de cette protection, ou sur l'historique de celle-ci, ou les raisons de la venue dans le Droit français de ces lanceurs d'alerte et la façon dont ils se développent, ou non, ailleurs.

Je vais donc me contenter de reprendre à la lettre cette expression déjà juridique : Les (I) lanceurs (II) d'alerte (III).

22 mars 2020

Publications

Ce document de travail sert de base à un article à paraître au Clunet.

Lorsque l'on rapproche les deux termes de "Compliance" et d' "Extraterritorialité", c'est souvent pour n'en éprouver que du mécontentement, voire de la colère et de l'indignation. Comment admettre que des décisions nationales de sanction ou d'injonction puissent avoir une portée extraterritoriale par le seul usage quasiment magique de ce qui serait l'impératif de "Compliance" ?! Sur la lancée, après avoir formulé une désapprobation de principe à l'égard d'un tel rapprochement constituant en lui-même une sorte de couple scandaleux, l'attention de ceux qui s'en offusque se concentre sur la façon dont l'on pourrait lutter contre le couplage, pour mieux casser ce lien noué entre la Compliance et l'Extraterritorialité.

Mais doit-on aller si vite ? Cette appréciation négative de départ est-elle exacte ?

En effet parti ainsi l'on explique fréquemment que les mécanismes contraignants de Compliance sont subis par ceux auxquels ils s'appliquent, notamment banques et compagnies pétrolières, qu'ils viennent de l'étranger!footnote-1750, qu'il se développent avec efficacité mais d'une façon illégitime, sans l'accord de celui qui doit s'y soumettre, celui dont la résistance est donc certes inopérante mais pourtant justifiée. Dans le même esprit, lorsqu'on se met à égrener les cas, comme autant de cicatrices, sorte de chapelet, voire de couronne d'épines, cas BNPP!footnote-1718, cas Astom!footnote-1717, etc., ces blessures non encore refermées se transforment de reproches faits aux règles, aux autorités publiques, voire en reproches faits à personnes dénommées.

Puis l'on quitte cette sorte de plainte contre X pour viser d'une façon générale ce qui serait cette épouvantable "Compliance", ce Droit qui serait à la fois hostile et mécanique, qui n'aurait pas su rester dans les limites des frontières. La Compliance est ainsi placée à l'opposé de la souverainteté et de la protection par le Droit, lesquelles supposent de demeurer dans ses limites!footnote-1716 et d'être en mesure de protéger les entreprises contre "l'étranger". Sous les généralités, cette présentation vise plus directement les Etats-Unis, qui utiliseraient "l'arme juridique", glissée sous ce qui est alors désigné comme "l'artifice du Droit" à portée extraterritoriale. Mais cet effet serait en réalité l'objet même de l'ensemble : leur volonté hégémonique pour mieux organiser au minimum un racket mondial, à travers notamment le Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) et au mieux un gouvernement mondial à travers notamment les embargos.

Ceux qui croiraient le contraire seraient bien des naïfs ou des sots ! Affirmation qui fait taire les contradicteurs, car qui aime ces costumes-là ? Ainsi l'opinion majoritaire, voire unanime, estime que les continents seraient mis en coupe réglée ; ce que la mafia n'avait pu faire, le Droit de la Compliance l'aurait obtenu, offrant le monde entier aux Etats-Unis grâce à l'extraterritorialité de leur Droit national.

Le Droit de la Compliance deviendrait ainsi la négation même du Droit, puisqu'il a pour effet, voire pour objet (dans cette présentation un objet à peine dissimulé par un Etat stratège, puissant et sans vergogne), de compter pour rien les frontières, alors que le Droit international public, en ce qu'il se construit entre les sujets de droit souverains que sont les Etats, présuppose le respect premier des frontières pour mieux les dépasser tandis que le Droit international privé prend le même postulat pour mieux accueillir la loi étrangère dans les situations présentant un élément d'extranéité!footnote-1726. Ainsi, naguère des juristes purent défendre la force du Droit ; mais par la Compliance, l'on en reviendrait à la triste réalité comme quoi seuls les puissants, ici les Etats-Unis, dominent et - ironie du sort - ce serait sous prétexte de Droit qu'ils le feraient ! Il faudrait donc être bien dupe, ou complice, ou valet, pour voir encore du juridique là où il n'y aurait que du rapport de force. Quand on est plus intelligent ou habile que cela, l'on devrait enfin comprendre que le "petit" ne peut qu'être l' "assujetti" du Droit de la Compliance, puisquil faudrait être puissant de facto pour en être sa source normative et son agent d'exécution. C'est alors vers ce Department of Justice (DoJ), ce mal-nommé, que les regards craintifs, haineux et résignés se tournent. Ainsi le Droit, qui a pour définition la défense du faible, serait devenu l'arme cynique du fort. La Compliance serait ainsi non plus seulement la négation du Droit : elle serait comme la honte du Droit.

Si l'on perçoit les choses ainsi, que faudrait-il faire ? La réponse est évidente : réagir !

Il faudrait sauver la Sauveraineté, la France, les entreprise, le Droit lui-même. Si c'est bien ainsi que la question se pose en amont, comment ne pas être d'accord en aval ? Il faudrait donc détruire le Droit de la Compliance et l'extraterritorialité du Droit américain qui aurait trouvé ce "cheval de Troie", expression si fréquemment utilisée. C'est la base des rapports administratifs disponibles, par exemple du rapport parlementaire "Berger-Lellouche"!footnote-1719 et du "Rapport Gauvain"!footnote-1720. L'un et l'autre développent largement les deux affirmations précédentes, à savoir que l'extraterrioralité des mécanismes de compliance est illégitime et nuisible, puisqu'il s'agirait d'un mécanisme inventé par les Américains et faisant du tort aux Européens, voire inventé par les Américains pour faire du tort aux Européens, la description étant faite dans des termes beaucoup plus violents que ceux ici utilisés. La description semblant acquise, les réflexions portent donc sur les remèdes, toujours conçus pour "bloquer" le Droit de la Compliance dans son effet extraterritorial.

Mais sans discuter sur l'efficacité des remèdes proposés en aval, il convient plutôt de revenir sur cette description faite en amont et si largement partagée. Car beaucoup d'éléments conduisent au contraire à affirmer que le Droit de la Compliance tout d'abord et par nature ne peut qu'être extraterritoire et qu'il doit l'être. Cela est justifié, que l'Etat dans lequel ses différents outils ont été élaborés soit ou non animé d'intentions malicieuses. La description qui nous est usuellement faite s'appuie le plus souvent sur des cas particuliers, dont l'on tire des généralités, mais l'on ne peut réduire le Droit de la Compliance au cas, déjà refroidi, BNPP, ou au cas toujours brûlant de l'embargo américain sur l'Iran. Plus encore, l'on ne peut prendre la question des embargos et en tirer des conclusions, légitimes pour elle, mais qui devraient valoir pour l'ensemble du Droit de la Compliance. Le fait que le Droit de la Compliance soit une branche du Droit au stade encore de l'émergence peut conduire à cette confusion qui consiste à prendre la partie pour le tout, mais c'est très regrettable car une critique justifieé pour les embargos ne l'est en rien pour tout le Droit de la Compliance, dont précisément le Droit des embargos n'est qu'une petite partie, voire un usage abusif. Cet emboîtement n'est pas souvent perçu, parce que la définition du Droit de la Compliance et son critère ne sont assez nettement cernés, à savoir l'existence d'un "but monumental"!footnote-1725, lequel précisément n'existe pas dans un embargo décidé unilatéralement par un ordre décrété par le président des Etats-Unis, mais qui existe dans tous les autres cas. Ce "but monumental" justifie pleinement une extraterritorialité, extraterritorialité qui est même consubstantielle au Droit de la Compliance (I).

Une fois que l'on a distingué les embargos, comme partie atypique, voire parfois illégitime, du Droit de la Compliance, il convient de poursuivre ce travail de distinction en soulignant que les Etats-Unis ont certes inventé le Droit de la Compliance!footnote-1721 mais en n'ont développé qu'une conception mécanique de prévention et de gestion des risques systèmiques. L'Europe a repris cette conception systèmique de protection des systèmes, par exemple financier ou bancaire, mais y a superposé une autre conception, puisant dans sa profonde tradition humaniste!footnote-1722, dont la protection des données à caractère personnel n'est qu'un exemple et dont le but monumental est plus largement la protection de l'être humain. Les crises sanitaires lui donne une illustration particulière. Ce souci premier justifie alors l'usage européen des mécanismes de Compliance pour interférer sur des objets globaux dans l'indifférence de leur localisation, parce que le but monumental le requiert, impliqué par l'objet, comme l'environnement ou la santé publique. Cela non seulement efface les frontières mais cela justifie que s'en élèvent d'autres. Ainsi le Droit de la Compliance étant d'une autre nature que le Droit de la Concurrence, il justifie des barrières légitimes aux objets, des contrôles sur les personnes, les biens et les capitaux (II).

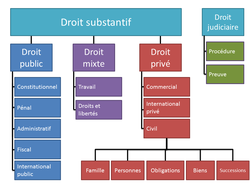

En effet, cette branche du Droit nouvelle qu'est le Droit de la Compliance n'est pas réductible au Droit de la Concurrence!footnote-1723, pas plus qu'elle n'est pas réductible à une méthode. C'est un Droit substantiel, extraterritorial parce que les "buts monumentaux" qui lui donnent substantiellement son unité sont eux-mêmes extraterritoriaux. Cela peut contribuer directement à l'avenir d'une Europe exemplaire, qui d'une part pourra poursuite d'une façon extraterritoriale des buts monumentaux humanistes, en matière d'environnement ou de protection des informations personnelles ou de protection de la santé ou d'accès au Droit (notamment par la technique des programmes de compliance) et qui d'autre part, par les techniques de tracabilité des produits !footnote-1724, aura les moyens de ne faire entrer des produits fabriqués d'une façon indécente ou dangereuse, sauf aux pays qui n'accordent de valeur qu'au Droit de la concurrence à saisir l'OMC.

Lire ci-dessous les développements.

Mise à jour : 8 octobre 2019 (Rédaction initiale : 22 novembre 2018 )

Publications

Ce document de travail a servi de base à une conférence faite pour le Centre de droit comparé, le 23 novembre 2018.

Actualisé, il sert de base à l'article de présentation générale de l'ouvrage Les lanceurs d'alerte : regards comparatifs , paru en mai 2020 sous la direction de Jérôme Chacornac, dans la collection du Centre de Législation comparée.

________

"Les lanceurs d'alerte". Voilà bien une expression nouvelle. Qui remporte un plein succès. A peine entendue une fois, on l'entend partout...

Un thème non pas de cours ou de contrôle de connaissances, mais plutôt un sujet de conversation quotidienne. Car c'est chaque jour qu'on nous en parle, en termes plus ou moins gracieux. Par exemple le Président Donald Trump le 1ier octobre 2019 a déclaré à la presse "vouloir interroger" le lanceur d'alerte qui l'aurait illégitimement dénoncé et n'aurait pas, selon lui, le droit de dissimuler son identité, preuve en cela selon lui du caractère mensonger de ses affirmations à son encontre, tandis que l'avocat de celui-ci indique le 6 octobre 2019 qu'il ne parle pas au nom d'un seul lanceur d'alerte ainsi pris à partie mais d'une pluralité de personnes ayant donné des informations à l'encontre du Président des Etats-Unis. Même les scénaristes les plus imaginatifs n'auraient pas écrit des rebondissements aussi brutaux ni aussi rapides. Spectateurs, on attend le prochain épisode, espérant secrètement l'escalade.

Et justement si l'on va au cinéma, c'est encore d'un lanceur d'alerte dont on nous raconte le dévouement et le succès, voire le drame, au bénéfice de la société globale, et notamment de la démocratie, puisque les secrets sont combattus au bénéfice de la vérité. Ainsi, The Secret Man désigne Mark Felt comme le premier lanceur d'alerte. Revenant vers ce que l'on présente souvent comme étant un média plus "sérieux"

C'est aussi un sujet de discussion législative puisqu'aux Etats-Unis la loi Dodd-Frank de 2010 a inséré dans la loi de 1934 qui instaura la Securities & Exchanges Commission un dispositif complet de rétribution et de rémunération des lanceurs d'alerte, tandis qu'après avoir élaboré en 2012 des lignes souples mais directrices à ce propos

En Europe, la Directive tout d'abord approuvée par une Résolution du Parlement européen le 16 avril 2019 sur la protection des personnes dénonçant des infractions au Droit de l'Union puis adoptée le 7 octobre 2019 (Directive 2019/78 (UE) du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, intitulé différent on le notera, devra être transposée dans les deux prochaines années dans les législations des Etats-Membres. L'objet n'en est pas général, puisque seules les "violations du Droit de l'Union" sont visées mais le personnage du "lanceur d'alerte" quant à lui est plus globalement visé : il est "entier"

Bref, le lanceur d'alerte est une vedette

Consacré par la loi, qui lui associe un régime juridique de protection à tel point que, tel une tunique de Nessus, c'est ce régime juridique qui va définir le personnage et non l'inverse. Lorsqu'on lit la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite "Sapin 2", l'on remarque que le Législateur fait grand cas de ce personnage, puisqu'il lui consacre son chapitre II : "De la protection des

Mais pourquoi un pluriel ? Certes quand on lit les considérants de la Directive communautaire du 7 octobre 2019 sur la protection des lanceurs d'alerte

Ainsi semblent se contredire au sein de la loi "Sapin 2 le titre même qui présente le personnage, en ce qu'il utilise un pluriel défini (les) tandis que l'article de définition qui le présente est au singulier indéfini (un)....

Voilà une première raison pour ne plus avancer que d'une façon très prudente, dans ce "pas à pas" que constitue une lecture au mot à mot : une glose. Celle-ci consiste à prendre au pied de la lettre l'expression-même. La seconde raison de ce choix technique est que la glose convient bien à une introduction d'ouvrage collectif, permettant ainsi à des développements plus ciblés de prendre place dans d'autres contributions, sur les techniques, les difficultés et les limites de cette protection, ou sur l'historique de celle-ci, ou les raisons de la venue dans le Droit français de ces lanceurs d'alerte et la façon dont ils se développent, ou non, ailleurs.

Je vais donc me contenter de reprendre à la lettre cette expression déjà juridique : Les (I) lanceurs (II) d'alerte (III).

Voir ci-dessous les développements.

Sur le fait plus général que le cinéma est sans doute le média qui restitue le plus sérieusement l'état du Droit, v. Frison-Roche, M.-A., Au coeur du Droit, du cinéma et de la famille : la vie, 2016.

L'histoire du premier lanceur d'alerte, France Culture, septembre 2019.

Commission Européenne, Guidelines on Whistleblowing, 6 décembre 2012, SEC(2012) 679 final, mis à jour le 23 avril 2018.

Or, précisément l'usage si courant de la pluralité ("les lanceurs d'alerte") fait douter de l'unicité du personnage. Sur cette question, v. toute la première partie des développements de la présente étude, qui conduit à conclure plutôt qu'au-delà de la multitude des cas particuliers, il existe plutôt deux sortes de lanceurs d'alertes. V. infra I.

La réalisatrice du film La fille de Brest raconte qu'elle considère la lanceuse d'alerte à l'origine du cas du Médiator comme un "personnage de cinéma".

Ainsi, les péripéties de Snowden ont été portées à l'écran par Oliver Stone en 2016, Snowden. Sur la question de savoir si ce film "restitue" fidèlement ou non le cas, Schetizer, P., Le film Snowden est-il à la hauteur de la réalité ?, 2017. Cet article est favorable au lanceur d'alerte, et au film qui nous raconte avec émotion son cas, notamment parce que (sic), c'est plus aisé que de lire le Washington Post.

Souligné par nous.

Sur cette directive, v. les développements infra.

Souligné par nous.

Souligné par nous.

Mise à jour : 25 septembre 2019 (Rédaction initiale : 17 juin 2019 )

Publications

Ce document de travail sert de base à un article paru dans les Archives de Philosophie du Droit (APD).

Résumé : Peindre si bien que la toile est un objet vivant est un exploit technique qui fût atteint par peu

_______

Dans de nombreux écrits et entretiens, Le peintre Francis Bacon explique son acte de peintre : c'est "préserver la vitalité de la toile". Dans le livre qu'il consacra à celui-ci, Gilles Deleuze souligna qu'il s'agit pour Bacon que "les procédés utilisés ne contraignent pas la Figure à l'immobilité"

Avec la même amabilité pédagogique, dans de nombreux écrits et entretiens, le juriste Carbonnier explique son acte de législateur, notamment dans son recueil de textes Essais sur les lois : bien légiférer, c'et laisser la vie se déployer à travers des textes, bien après leur adoption, parce que posés sur des pages qui ne sont jamais blanches, compositions écrites qui ne sont que le "vernis" de la vie qui doit pouvoir palpiter dans ces Lois que l'on présente pourtant si souvent mais si étrangement comme "gravées dans du marbre". Alors qu'il ne s'agit pour lui tout au contraire que de "préserver" la vitalité de ce qui est sous la lettre de la Loi, la vie de chacun, vie qui ne ressemble pas à celle du voisin, d'obtenir que la toile que constitue le système législatif soit si souple que ce système vive par lui-même après la promulgation des textes.

Mais il peut paraître forcer le trait pour trouver des éléments communs à deux personnages qui sans doute ignoraient leur existence réciproque ou à tout à le moins, bien que vivant à la même époque, ne se sont pas figurés semblables. Il faut donc avant de montrer combien leur action est semblable les mettre préalablement face à face.

PREALABLE REQUIS : METTRE FACE A FACE FRANCIS BACON ET JEAN CARBONNIER

Ainsi, la famille peinte en grands traits généraux par quelques nouveaux articles du Code civil rédigés par Carbonnier pût pourtant s'épanouir après, dans chaque famille, sans qu'il soit nécessaire de réécrire le texte. L'on pourrait s'étonner que Carbonnier expressément n'aime que la Loi et non pas le pouvoir judiciaire, cette association du Droit à la Loi valant souvent rigidité ; pourtant - et la formule le rendit célèbre - il ne conçut le Droit que "flexible", sans pour autant reconnaître le juge comme source générale du Droit, sans lui reconnaître le pouvoir d'adoucir avec le temps le tranchant de la loi adaptée naguère, puis jadis. En effet, le volume Flexible Droit ne rassemble quasiment que des textes relatifs à des lois, tandis que dans son dernier ouvrage, Droit et passion du Droit sous la Vième République, il conteste l'emprise des juridictions sur le Droit.

Carbonnier s'en tient à la Loi. Ces lois dont on ne cesse aujourd'hui de nous afirmer que leur qualité devrait être de ne jamais bouger.... Et d'évoquer pour mieux nous convaincre l'impératif de sécurité juridique, de prévisibilité, etc, chaque nouveau rapport sur le sujet disant la même chose que le précédent, celui-ci servant de référence au suivant.

Ainsi, tous ces nombreux travaux nous expliquent que, dans l'idéal vers lequel il faudrait tendre, la Loi ne bouge pas dans les grandes lignes tandis que le juge, par la "jurisprudence" vient pour l'adapter et que grâce au "dialogue", voire à la "dialectique" entre législation et jurisprudence", cahin-caha on arrive à quelque chose de convenable. En pratique. Et voilà la sécurité juridique bien servie, puisqu'elle serait le seul souci. Un modèle universel à appliquer partout, à tout.

Mais cette présentation, désormais très courante et constituant par ailleurs la vulgate de l'analyse économique du droit, ne correspond pas à la conception de Carbonnier, qui n'admettait pas le pouvoir créateur du Juge, étant, comme Motulsky, avant tout un légiste. Car s'il posa comme question "Toute loi en soi est un mal ?", ce n'est que pour y répondre fermement : Non, allant jusqu'à comparer dans cet article l'annonce d'une loi nouvelle à l'annonce faite par l'ange Gabriel.

Peut-être est-ce son attachement à la Loi, son refus de considérer la jurisprudence comme source du droit, son respect pour la matière juridique elle-même qui font que son oeuvre est aujourd'hui moins citée que les travaux de sociologues ne connaissant pas davantage la technique juridique que les économistes qui décrivent la "réglementation juridique" à adopter pour être efficace ? L'on souligne d'ailleurs que son art législatif est aujourd'hui peu repris

Il est vrai que pour faire un tableau, pour avoir la force de s'effacer devant sa toile, il faut maîtriser la technicité pour revenir à l'enfance de l'art, ambition de tous les artistes, de tous les professeurs, de tous les maîtres. Francis Bacon, par ailleurs sage lecteur des écrivains, rejetant l'opposition moderne entre traits peints et textes écrits, répéta à chaque entretien qu'il attend "l'accident" qui vient seul sortir la chair de la peau qui l'emprisonne

L'ouvrage de Carbonnier Sociologie juridique a pour thème cette présence nécessaire du Droit dans une analyse sociologique qui ne le trahirait pas le droit présenté tout en parvenant à garder ses distances : c'est-à-dire le laisser respirer, nous permettant de le regarder vivre. C'est pourquoi, comme Truffaut, il s'intéressa à l'argent de poche des enfants.

Par un jeu de miroir, Carbonnier a expliqué, par exemple à propos de la réforme qu'il conçut du Droit des régimes matrimoniaux et dont il expliqua la genèse dans un article à L'Année sociologique

Certes, l'on pourrait souligner que si Francis Bacon signa ses tableaux, ce qui attache à lui l'oeuvre et tient la Figure qui s'y meut, ce ne fût pas le cas pour Carbonnier. Il faut déjà être érudit pour savoir que l'auteur du train de réformes du XXième siècle qui transforma le Code civil a pour patronyme "Jean Carbonnier" : le Législateur est un personnage abstrait, qui, comme l'Etat, porte toujours ce même titre, comme le Roi, et passe indifféremment de tête en tête, à l'instant mort à l'instant couronné. Celui qui regarde le tableau va l'attribuer à Francis Bacon parce que c'est écrit dessus, tandis qu' au contraire il désignera par exemple la loi du 15 juillet 1975 comme la loi réformant le droit du divorce, sans se référer à l'être humain qui l'a conçue. Oui, c'est le Parlement, qui, au nom du Peuple via la Représentation, est l'auteur des Lois. Et pas un tel ou un tel.

Ainsi la comparaison ne vaudrait pas. Mais faisons un détour par Romain Gary. L'action de celui-ci montra ce que l'on a pu appeler "le droit de la littérature", c'est-à-dire ce jusqu'où peut aller le pouvoir de celle-ci. Son pouvoir est si grand que l'auteur peut n'y apparaître jamais

Il n'est pas besoin d'aller vers Law & Literrature, courant qui assèche plutôt le Droit pour le recouvrir d'une conception du Droit comme tissu de mensonges stratégiques et récits rétrospectives de justification de décisions. Non, Carbonnier, bien trop érudit et bien trop bon juriste pour aller vers une pensée avant tout critique d'un objet, fît de la sociologie pour nous donner à voir un Droit vivant et eut en même temps une conception sociologique de l'Art législatif, écrivant des lois qui capturent dans leurs lignes austères les vies quotidiennes et diverses qui viendront après l'écriture d'une loi qui n'écrit qu'en lettres capitales, générales, ne visant rien de spécial afin que le particulier demeure dans les mains de chaque individu

Mais comment, si l'on sort le juge du jeu normatif, la Loi peut-elle être "flexible" ? Si ce n'est en dessinant des lois qui "préservent" en elles-même, dans leur "toile" même leur vitalité, qui leur permet de bouger, dans une encre qui ne doit jamais être sèche ni atteindre le marbre ?

Pourquoi alors ne pas faire le rapprochement entre les deux créateurs, Francis Bacon et Jean Carbonnier ?

Comment même ne pas le faire, le dessein et la méthode leur sont si semblables.

Lorsque Bacon peint des scènes de la vie quotidienne comme un champ de ruine, tandis que Carbonnier ne vise "l'intérêt de l'enfant", sur lequel l'on glose tant, que comme "un clé qui ouvre sur un terrain vague"

Pour les deux auteurs, la peinture pour l'un et la loi pour l'autre , l'une et l'autre doivent les arracher à leur support statique pour que s'y exprime et s'y "préserve" la vie dans sa mobilité même. Plus encore, c'est grâce à ce support, que l'on croyait immobile, que la fluidité de la vie nous apparaît. Ainsi la vie est, pour eux, l'objet commun de la peinture et de la loi. Cette définition est portée par peu de personnes, car l'on trouve si souvent dans les présentations qui sont faites du Droit l'impératif d'un choix à opérer , se mettre du côté de l'immobile ou du côté du mobile, mais pas cette conception-là d'une mobilité exprimée par un support immobile (I). Il faut reconnaître que peu ont le niveau de maîtrise technique et de réflexion de Bacon et de Carbonnier.

Mais si l'on reprend la conception que Carbonnier avait de la loi, tout en distance, comme le ferait , selon ses propres mots,dans son propre pays un législateur "étranger"

Les deux auteurs ont ainsi mis la vie au centre, l'un des tableaux, l'autre des lois. Pourtant deux objets immobiles, les uns faits de "toile", les autres faites de "marbre".

Mais l'un et l'autre ont voulu - en soulignant la difficulté de la tâche - réinséré de force dans l'immobilité matériellement intrinsèque de l'objet - la toile du tableau que l'écaillage de la peinture par le passage du temps abîmera, la lettre de la Loi que les réformes ultérieures récuseront - la vie. C'est-à-dire leur donner enfin leur objet véritable. Et pourtant impossible à restituer. Et ils y sont arrivés. Sans doute par leurs qualités propres : la technicité maîtrisé, la modestie, la persévérance, l'effacement devant la vie elle-même qui se déploie et occupe toute la place et "fait son oeuvre" sur le support, qui devient mobile. Ainsi les tableaux de Francis Bacon bougent comme les lois écrites par Carbonnier vivent, ce qui est naturel puisqu'elle a été directement insérée. Quelle modestie valait-il avoir pour s'effacer à ce point.

Obtenir par prouesse technique que la vie palpite encore dans la toile, dans le texte publié au Journal Officiel. Que dans ce qui par nature est figé : la toile, la Loi, non seulement la vie palpite encore, comme par "inadvertance", comme le dit Francis Bacon, parce que la vie a la vie dure, mais parce que les maîtres qu'ils étaient étaient si délicats et si maîtres de leur Art qu'ils ont tout fait qu'elle soit l'objet même de leur travail : la toile du tableau a été pour Francis Bacon ce par quoi la vie a été rendue, le marbre de la loi a été pour Carbonnier ce par la loi la vie a été rendue.

Ainsi comme lorsque le Maître en couture retire le fil de bâti, la toile n'existe plus, le journal officile est depuis longtemps perdu, mais la vie est toujours là. Cela n'est pas un hasard, comme semblent le présenter des sociologues qui semblent se vanter de surtout ne rien connaître au Droit, parlent de "vide législateur" et demandent toujours plus de "lois nouvelles", soulignant parfois que Carbonnier était aussi quelconque en droit que mauvais en sociologie - car il y en a pour le dire.

C'est au contraire le Droit portant à sa perfection : art pratique, le Droit porte sur la vie et si par avance, dans sa conception même, il sait s'effacer devant la vie, il rejoint alors en pratique l'art de peindre car il faut bien un peintre pour mettre de force la vie sur la toile (I). Il faut pour cela un peintre, car l'on parle souvent de l'art législatif mais il convient aussi de parler des artistes qui tiennent la plume. Ceux-là ne "réglementent" pas, ils tracent un tableau qui, par l'effet des correspondance, peut laisser la vie continuer continuer à se déployer parce que l'encre n'en est jamais sèche. De ce tableau, c'est la loi qui en forme le cadre, un cadre léger qui permet de garder des contours à ce qui est le Droit et ce qui n'en est pas. Carbonnier sût toujours que par rapport à la vie, le Droit n'était qu'un "mince vernis". Comme tout grand maître, il était modeste, dressant de grands tableaux, que furent les réformes complètes du Code civil qu'il écrivit, sans jamais oublier de ne les concevoir que comme un vernis pour que la vie trouve toujours à s'échapper, à respirer, dans le même mouvement d'une femme qui descend les escaliers ou d'un Pape qui statue sur son trône (II).

Il est remarquable que pour Bacon, Van Gogh, que le premier considére comme un "héros", a peint d'une "façon littérale" et que c'est grâce à celui qu'il a pu grâce à son "technicité" restitué "la vie" désertique du paysage (Au-dela du réel, la vérité, 1997).

On ne peut que rapprocher cela de l'Art législatif qui appelle l'expression d'une "façon littérale", sans image, demandant que le texte législatif soit lu "mot à mot" (cf. la glose que Carbonnier fit de l'article 544 du Code civil).

Deleuze, G., Francis Bacon. Logique de la sensation, rééd. par Badiou, A. et Cassin, B., Editions de la différence, 1981.

La description de l'art du peintre rendant la figure libre du récit que constitue l'art figuratif qui emprisonne celle-ci dans le trait qui entoure l'objet alors qu'au contraire par l'usage des "procédés rudimentaires" Bacon rend à la Figure sa liberté sur la toile ell-même, correspond bien à la descrption qui est faite dans le présent article de la façon dont Carbonnier mania l'Art législatif rendant le factuel libre du récit que constitue le récit casuistique qu'en font des réglementations qui enferment celui-ci dans des traits qui entourent toutes les situations possibles, alors que Carbonnier en ne fixant qu'un cadre qui peut paraître un "procédé rudimentaire", laisse le factuel libre de se déployer, et par exemple permet à chaque famille d'inventer son propre droit ("à chaque famille, son droit") dans le cadre fixé par une loi, qui a juste tendu une toile en permettant à celle-ci de "conserver sa vivacité" (expression de Francis Bacon pour décrire son travail).

Niboyer, F.,L'héritage de Carbonnier dans le droit matrimonial actuel : entre continuité et rupture, 2012. Comme l'analyse très bien cet auteur : "Le doyen Carbonnier avait une autre conception : une loi générale devait pouvoir s’adapter à tous (d’où le pluralisme du droit de la famille) tout en ouvrant des champs à d’autres ordres normatifs, alors qu’aujourd’hui le « légicentrisme » devient roi : la seule norme à laquelle on fasse confiance serait ici la loi qui, partant, doit être spécialisée pour chaque catégorie.".

Comment dès lors ne pas penser à la définition de l'écriture par Céline, la définition comme le fait de tanner sa peau sur la table de l'écrivain ?

Terré, Fr., Jean Carbonnier et l'année sociologique, L'Année sociologique, 2007/2, vol.57, pp.555-569.

Comme le souligne très bien Frédérique Niboyer, pour montrer que les lois actuelles qui visent tous le cas possibles (ce qui est impossible) empruntent une méthode contraire à celle de Carbonnier : ""Le doyen Carbonnier avait une autre conception : une loi générale devait pouvoir s’adapter à tous (d’où le pluralisme du droit de la famille) tout en ouvrant des champs à d’autres ordres normatifs, alors qu’aujourd’hui le « légicentrisme » devient roi : la seule norme à laquelle on fasse confiance serait ici la loi qui, partant, doit être spécialisée pour chaque catégorie." (L'héritage de Carbonnier dans le droit matrimonial actuel : entre continuité et rupture, 2012).

Cela est précisément dû au fait que dans le même temps qu'on affirme l'influence de la sociologie dans la façon de faire les lois, l'on semble éviter de lire les travaux de sociologie juridique de Carbonnier. Ainsi François Terré souligne : "il arrive que l'on constate l'ignorance de son influence, mieux : de son existence parmi des esprits que l'attirance affirmée pour la sociologie aurait pu rendre plus attentifs" (Terré, Fr., Jean Carbonnier et l'année sociologique, L'Année sociologique, 2007/2, vol.57, pp.555-569).

Dans un article récent (2018), qui dresse une Esquisse d'un tableau géographique des droits-libertés pour les jeunes pré-majeurs en Europe, la notion de "pré-majorité" ayant pourtant été une notion chère à Carbonnier, Rodolphe Dumouch souligne : "Les travaux sur les droits-libertés pour les mineurs sont plus rares mais ne sont pas des moindres puisque c’est Jean Carbonnier qui avait esquissé un travail en ce domaine, mais il est resté lettre morte depuis, en dehors de brefs projets gouvernementaux avortés, en 1991 et en 2013 avec les propositions de la ministre Dominique Bertinotti. ".

Cité par Frédérique Niboyet, L'héritage de Carbonnier dans le droit matrimonial actuel : entre continuité et rupture, 2012, n°5.

Carbonnier, "A beau mentir qui vient de loin" ou le mythe du législateur étranger, 1974, in Essais sur les lois, 1992.

Mise à jour : 24 septembre 2019 (Rédaction initiale : 31 août 2019 )

Publications

Résumé : En août 2019, à propos de l’incendie ravageant l’Amazonie, la ministre française de l’écologie affirme que ce fait « « n’est pas que l’affaire d’un État ». Cette affirmation dénie les postulats du droit international public (I). Cela suppose un nouveau système, reposant sur l’idée que le pouvoir de l’État sur son territoire s’efface lorsque l’objet qui s’y trouve n’est plus rattachable à cette « partie » mais au Tout qu’est l’Univers (II). Acceptons l’augure. Première question : si cela n'est pas que l'affaire d'un État, de qui est-ce donc l'affaire (III) ? Seconde question : pour anticiper les autres cas qui relève d’un tel régime, quels doivent être les critères au nom desquels le Tout devra prévaloir sur la partie et qui devra alors se charger du cas dont l’État « local » est dessaisi ? (IV). Car la perspective va au-delà de l’environnement, au-delà du Brésil, au-delà des États. Elle mène vers un Droit de la Compliance animé par un « but monumental » qu’est le souci de l’Univers et l’humanisme. Allons-y.

___________

Le 27 août 2019, sur la radio France Inter, la Ministre de la Transition Écologique Elisabeth Borne l'exprime nettement : "Quand on est sur un enjeu tel que l'Amazonie, ça n'est pas que l'affaire d'un État".

A partir d'un cas, "l'Amazonie", le Ministre, reprenant ainsi la position du chef de l'État français, y associe une conséquence générale : "ce n'est pas que l'affaire d'un État".

Ce n'est pas un propos banal.

Il dénie, et pourquoi pas, tout le système du Droit international public (I). Par un nouveau raisonnement qui repose sur l'idée que le Tout prévaut, comme par un effet de nature, sur la Partie (II).

En admettant cela, cela conduit à ouvrire deux séries de question. La première se rattache à l'interrogation principale suivant : si cela n'est pas que l'affaire d'un État, de qui est-ce donc l'affaire (III) ?. La seconde série de questions s'articule autour de l'interrogation portant sur les critères au nom desquels d'autres cas doivent être saisis au nom du "Tout" et comment le faire (IV).

I. LA REMISE EN CAUSE DU SYSTÈME CLASSIQUE DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

Depuis toujours, mais cela ne vaut pas raison, le monde est juridiquement organisé autour de la notion de territoire, laquelle a pour corollaire la notion - déjà plus juridique - de frontière. Sur cette base repose le postulat du Droit international : des parties, prenant la forme juridique d’États, qui, s'ils ont des intérêts communs, entrent en contact (A). Certes, la notion de "droit d'ingérence" a remis en cause cela (B), mais au nom d'un altruisme qui ne détruit pas le territoire. L'idée nouvelle qui apparaît ici est que le territoire ne serait plus qu'une partie d'un Tout, au nom duquel l'on serait légitime à parler, voire à décider à la place de l'État sur le territoire duquel un événement se déroule (C).

A. Le postulat du Droit international public (et privé) : des parties (États) qui en raison d'intérêts communs sont en contact

La notion d'État comprend dans sa définition même la notion de territoire (un territoire, une population, des institutions).

Ainsi l'État régit à travers ses institutions ce qui se passe sur son territoire. Par exemple s'il y a un incendie, ou un risque d'incendie, l'État prend des dispositions à travers tous les instruments juridiques, financiers, techniques et humains dont il dispose. Il rend des comptes de ce qu'il fait à travers sa responsabilité politique et juridique.

Lorsque ce qui se passe sur son territoire excède celui-ci, de fait (épidémie, catastrophe aux conséquences dépassant les frontières, migrations, etc.) soit selon sa propre opinion soit selon celle des autres États, les États, étant des sujets de droit souverains dans le système international, agissent ensemble sur une base juridique préalablement construite : traités, bilatéraux, multilatéraux!footnote-1675, ayant éventuellement créé des zones intégrées (comme l'Union européenne ou les États-Unis) ou des institutions internationales (comme le FMI).

Une technique particulière s'est élaborée depuis plusieurs millénaires - mais là encore l'ancienneté ne vaut pas raison : la diplomatie, ancrée dans chaque État dans un ministère particulier : le Ministère des Affaires étrangères, dont chaque gouvernement national dispose. Si un État exclut totalement un phénomène sur le territoire d'un autre, s'enclenche la procédure progressive de cessation des liens diplomatiques.

Il peut en résulter des guerres.

Dans le "cas de l'Amazonie" aussi bien le Président du Brésil que le Président des États-Unis s'en tiennent à la construction classique du Droit.

En effet le premier a affirmé que l'Amazonie est sur le territoire du Brésil, relève à ce titre de la juridiction (au sens anglais du terme) du pouvoir de l'État et du Droit brésiliens, d'où il résulte qu'un autre État n'a pas à venir s'en mêler. Or, le chef de l’État français prend la parole non pas en tant que cette forêt s'étend aussi sur un territoire français mais en tant qu'elle est l'affaire du Monde. Au contraire, le chef de l’État brésilien revendique l'effet de clôture qui exclut qu'un État tiers vienne prendre en charge directement quelque chose - même une difficulté - qui se déroule sur le territoire d'un autre.

Le chef de l’État fédéral américain a affirmé que ce sont des décisions conjointes entre le président du Brésil et d'autres chefs d'État, deux sujets de droit souverain, qui doivent s'accorder pour organiser une solution pour résoudre un problème local. Car de la même façon que des États peuvent se déclarer la guerre, ils peuvent s’entraider!footnote-1676.

Tout le Droit international public (et privé) repose donc sur ce postulat : des "parties" du monde, sur lesquelles ont prise des parties souveraines (États) entrent en relation car des circonstances font que quelque chose qui relève de l'un concerne un ou plusieurs autres.

C'est justement cela qui est remis en cause. La notion de "droit d'ingérence", dont on n'entend étrangement plus guère l'évocation, l'avait déjà fait. Mais sur un autre fondement.

B. Le "droit d'ingérence" : idée qu'un État peut se mêler directement de ce qui se passe dans un autre État, idée qui ne remet pas en cause le postulat du DIP, idée qui repose sur autre chose : un "droit pour autrui"

Le "droit d'ingérence", c'est l'idée que sur certains territoires, il se passe des choses inadmissibles.

Dans un souvenir du jus cogens, sorte de "droit naturel" du Droit international public, Autrui, c'est-à-dire un autre État, peut venir se mêler de ce qui se passe sur un territoire pourtant fermé, sans déclarer la guerre à l’État qui garde celui-ci.

C'est le besoin d'autrui, par exemple ceux meurent en masse sur ce territoire, ou bien la nature qui est dévastée dans l'indifférence de l'État sur le sol duquel la catastrophe se passe, qui fonde ce "droit" d'un autre État de venir prendre les choses en main.

Le fondement de ce "droit" est donc un "devoir".

C. L'idée nouvelle : un territoire n'est qu'une partie d'un Globe, dont le destin est l'affaire de tous

L'idée est nouvelle car elle n'est pas fondée sur l'altruisme. Et pas plus sur l'intérêt propre. Pourtant, de fait et de Droit, l'Amazonie n'est pas sur le seul territoire du Brésil.

La France est particulièrement bien placée pour dire quelque chose à son propos puisqu'une partie de l'Amazonie est sur un territoire français.

Ainsi l'inaction du principal concerné qu'est le Brésil affecte directement l'intérêt de la France, une "forêt" étant un bloc qui ne peut être divisé. Si nous étions en Droit des biens, nous dirions que nous sommes en indivision avec le Brésil et qu'à ce titre, avec les autres États sur les territoires desquels cette forêt s'étend, une solution doit être trouvée.

En raison de l'indivisibilité de cet objet particulier qu'est la forêt!footnote-1644, il faut que les États dont le territoire est concerné aient voix au chapitre.

Mais ce n'est pas cet argument qui est avancé par la France, notamment par le Président de la République.

Il est affirmé que le monde entier est concerné par le sort de l'Amazonie. L'on pourrait dire qu'à ce titre, lorsque ce que l'on pourrait désigner comme une "forêt globale" est bien traitée, sa gestion relève effectivement du pouvoir du Brésil, des entreprises brésiliennes et de l'État brésilien, mais lorsqu'elle est maltraitée au point de voir son avenir compromis, lorsque des feux risquent de la faire disparaître, alors elle apparaît comme n'étant pas localisée au Brésil mais étant localisée dans le Monde, dont le Brésil n'est qu'une partie!footnote-1648.

Ce raisonnement, qui donne alors voix au chapitre à tous, car dans le Monde chaque État y figure, est un raisonnement nouveau.

La théorie économico-politique des "biens communs" n'en rend pas compte, car celle-ci est peu juridique!footnote-1656.

II. LE NOUVEAU RAISONNEMENT QUI AFFRONTE LE RAISONNEMENT CLASSIQUE DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

Le nouveau raisonnement repris aujourd'hui par la Ministre consiste à dire que l'Amazonie ne concerne pas que le Brésil. Cette forêt-là devrait donc être directement rattachée au Monde (A). Il s'agit d'un changement bienvenu du système, mais qui repose sur un paradoxe (B).

A. Lorsque l'Amazonie est en danger de mort, alors elle ne devrait plus être rattachée à la partie du Monde qu'est le Brésil, mais directement au Monde

C'est le "poumon" de la planète, c'est "l'avenir" de l'Humanité. En cela, cela ne peut concerner qu'un seul État, pas même celui sur le territoire duquel est situé ce "bien d'humanité"!footnote-1643.

A ce titre, sans qu'il soit besoin de déclarer la guerre au Brésil, un autre État peut prendre la parole, par exemple l'État français à travers celui qui le représente dans l'ordre international, c'est-à-dire son Président, pour dire ce qu'il faut faire, puisque selon lui le Président du Brésil ne dit ni ne fait ce qu'il est absolument besoin de faire pour l'ensemble de la planète et pour l'avenir de l'Humanité.

C'ela induit un renouvellement complet des institutions internationales.

En effet un rattachement direct au Monde et non plus au Brésil donne à l'objet forestier un statut particulier en raison d'un objectif qui dépasse le Brésil : sauver l'Amazone s'imposerait car il s'agirait de sauver le Monde. Dès lors, cela ne peut plus être l'affaire du Brésil, qui en serait comme "dépossédé" par un objectif qui s'impose à lui : sauver la forêt amazonienne, alors même qu'elle est principalement sur son territoire, tandis que d'autres États deviennent légitimes à disposer de cet objet, quand bien même la forêt ne serait en rien en partie sur leur territoire, quand bien même ils n'en seraient pas affectés dans leurs intérêts propres.

Cela contredit tout le Droit international public!footnote-1645 ; car l'accord des représentants politiques du Brésil n'est plus requis et personne n'évoque pourtant la nécessité de faire la guerre au Brésil,et heureusement !

Un tel bouleversement justifie qu'une telle affirmation ne soit acceptée qu'avec difficulté. L'on comprend mieux qu'en première conséquence, qui n'est pas si anodine, l'une des premières règles de la diplomatie qui est la politesse, entre les chefs d'Etat, à l'égard des conjoints de ceux-ci, ait volé en éclat!footnote-1657, que les propos aient dérapé sur des questions personnelles, etc.

B. Un changement bienvenu mais paradoxal de système

Pourquoi pas changer de système ?

Cela est difficile à admettre, non seulement parce que cela est brutal, mais parce que cela est paradoxal.

Le paradoxe est le suivant. L'on reconnait que le thème de la disparition des frontières par la "globalisation"!footnote-1647 ne restituait plus aujourd'hui les faits!footnote-1646, notamment pas la réalité chinoise, la digitalisation ayant tout au contraire permis la construction de frontières plus solides encore. Ce que l'on appella la "globalisation" appartient désormais au passé!footnote-1660. Il s'agirait donc aujourd'hui de reconnaître d'un côté la réalité des frontières - qui n'avaient pas disparu ou qui renaissent - mais ce n'est que pour mieux les enjamber, puisque du Monde les Etats, pourtant chacun dans leurs frontières, seraient légitimes à se soucier en aller se mêler directement des affaires des autres.

Le paradoxe est donc constitué par d'un côté la récusation de l'allégation d'une disparition de fait des frontières par une interdépendance économique, la technologique ayant dénié la "globalisation" comme fait !footnote-1649 et la résurgence des frontières permettant aux États d'affirmer plus que jamais qu'ils seraient "maîtres souverains chez eux", ce qui devrait logiquement aboutir à laisser le Brésil décider pour l'Amazonie, tandis que pourtant de l'autre côté on assiste à la remise en cause du postulat du Droit international public comme reconnaissance des souverainetés et construction à partir des accords entre États, requérant l'accord de l'État dont le territoire est concerné (sauf guerre), remise en cause qui conduit à permettre à tous de se mêler du sort de l'Amazonie, comme s'il n'y avait pas de frontière.

Ce paradoxe conduit à se poser deux questions.

La première question est : si "ce n'est pas que l'affaire d'un État", de qui est-ce l'affaire ?

La seconde question est : après le "cas de l'Amazonie", quels sont les autres cas ? Et comment va-t-on leur apporter des solutions, si l'on ne dispose plus des solutions du Droit international public, c'est-à-dire l'accord du pays dont le territoire est concerné et auquel l'on ne veut pas faire la guerre ?

Si l'on a les idées claires sur les réponses à apporter à ces deux séries de questions, alors parce qu'effectivement lorsque l'avenir de tous est en cours cela ne peut être l'affaire d'un seul État, il est nécessaire de remettre en cause le Droit international public. Mais a-t-on les idées claires sur ces deux questions ? Et a-t-on des pistes quant aux solutions envisageables ?

Lire la suite ci-dessous.

Mise à jour : 4 juillet 2019 (Rédaction initiale : 30 avril 2019 )

Publications

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Se tenir bien dans l'espace numérique, document de travail, avril 2019.

____

📝 Ce document de travail sert de base à un article paru ultérieurement dans les Mélanges en hommage à Michel Vivant.

Résumé : Le juriste voit le monde à travers la façon dont il apprit à parler

Le Droit de l'environnement est déjà venu brouiller cette distinction, si habituelle mais à la réflexion si étrange d'une personne prise tout d'abord dans son isolement immobile (droit des personnes), puis ensuite dans ses seules actions (droit des obligation et des biens). En effet, la notion même d' "environnement" pose que la personne n'est pas isolée, qu'elle est "environnée", qu'elle est ce qu'elle est et deviendra en raison de ce qui l'entoure, et qu'en retour le monde est durablement affecté par son action personnelle. A la réflexion, lorsque jadis le "Droit des personnes" ne se distinguait pas du Droit de la famille, l'être humain y était plus pleinement restitué par un découpage du Droit qui non seulement le suivait de la naissance à la mort mais encore dans ses interactions les plus précieuses : les parents, les fratries, le couple, les enfants. Ainsi le Droit de la famille était plus fin et plus fidèle à ce qu'est la vie d'un être humain.

Avoir institué le Droit des personnes, c'est donc avoir promu de l'être humain une vision certes plus concrète, car c'est avant tout de son identité et de son corps que l'on nous parle, s'étonnant que l'on n'a précédemment remarqué que les femmes ne sont pas des hommes comme les autres

De cette vision concrète, nous en avons tous les bénéfices mais le Droit, beaucoup plus qu'au XVIIIème siècle, perçoit l'être humain comme un sujet isolé, dont la corporéité cesse d'être voilée par le Droit

Cette liberté va buter sur le besoin d'ordre, exprimé par la société, le contrat social, l'Etat, le Droit, qui impose des limites à la liberté de l'un pour préserver celle de l'autrui, comme le rappelle la Déclaration des droits de 1789. Ainsi, tout désir n'est pas transformable en action, alors même que de fait les moyens seraient à la portée de la personne en cause, parce que certains comportements sont interdits en ce qu'ils causeraient trop de désordre et, s'ils sont néanmoins commis, ils sont sanctionnés pour que l'ordre revienne. Ainsi, ce que l'on pourrait appeler le "droit des comportements", obligations de faire et de ne pas faire logées dans le droit pénal, civil et administratif, droits nationaux et internationaux, droits substantiels et droits procéduraux, vont contraindre l'être humain en mouvement dans l'espace ouvert par le principe de liberté inhérent à son statut de Personne.

L'être humain est donc limité dans ce qu'il désire faire. En premier lieu par le fait : ses forces qui s'épuisent, sa mort qui viendra, le temps compté, l'argent qui manque, les connaissances qu'il ne sait pas même ne pas détenir, c'est-à-dire par son humanité même; En second lieu par le Droit qui lui interdit tant d'actions.... : ne pas tuer, ne pas voler, ne pas prendre le conjoint d'autrui, ne pas faire passer pour vrai ce qui est faux, etc. Pour l'être humain en mouvement, plein de vie et de projets, le Droit a toujours eu un côté "rabat-joie". Il est pour cela souvent moqué et critiqué en raison de toutes ses réglementations entravantes, voire détesté ou craint en ce qu'il empêcherait de vivre selon son désir, qui est toujours mon "bon plaisir", bon puisque c'est le mien. Isolé et tout-puissant, l'être humain seul ne voulant pas considérer autre que son désir seul.

La psychanalyse a pourtant montré que le Droit, en ce qu'il pose des limites, assigne à l'être humain une place et une façon de se tenir à l'égard des choses et des autres personnes. Si l'on ne se tient plus, en s'interdisant la satisfaction de tout désir (le premier de ceux-ci étant la mort de l'autre), la vie social n'est plus possible

Mais cette présentation vise à faire admettre que le critère du Droit serait dans l'effectivité d'une sanction par la puissance publique : l'amende, la prison, la saisie d'un bien, ce que l'impolitesse ne déclenche pas alors que le Droit l'impliquerait : nous voilà ainsi persuadés de l'intimité entre la puissance publique (l’État) et le Droit. Mais plus tard, après cette première leçon apprise, le doute vient de la consubstantialité entre le Droit et l’État. Ne convient-il pas plutôt estimer que le Droit est ce qui doit conduire chacun à "bien se tenir" à l'égard des choses et des personnes qui l'environnent ? La question de la sanction est importante, mais elle est seconde, elle n'est pas la définition même du Droit. Carbonnier soulignait que le képi du gendarme est le "signe du Droit", c'est-à-dire ce à quoi on le reconnait sans hésiter, ce n'est pas sa définition.

La question première sur laquelle porte le Droit n'est alors pas tant la liberté de la personne que la présence d'autrui. Comment utiliser sa liberté et le déploiement associé de force en présence d'autrui ? Comment ne pas l'utiliser alors qu'on désire lui nuire, ou que la nuisance née pour lui de l'usage de ma force libre m'est indifférente

Nous n'utilisons pas notre force contre autrui parce qu'on y a intérêt ou le désir, on ne lui apporte pas le soutien de notre force alors qu'il nous indiffère, parce que le Droit nous tient. Si le surmoi n'a pas suffi. Si le Droit et la "fonction parentale des États" n'ont pas fait alliance. On le faisons parce que nous nous "tenons".

Ou plutôt nous nous tenions.

Car aujourd'hui un monde nouveau est apparu : le monde numérique qui permet à chacun de ne pas "se tenir", c'est-à-dire de maltraiter en permanence autrui, de ne jamais le prendre en considération, de l'agresser massivement. C'est une expérience nouvelle. Il ne s'agit pas d'un phénomène pathologique, comme l'est la délinquance (ce qui amène simplement sanction), ni d'une défaillance structurelle dans un principe par ailleurs admis (ce qui amène régulation) mais plutôt un usage nouveau, qui vaudrait règle nouvelle : dans l'espace digital, on peut faire tout et n'importe quoi, l'on n'est pas tenu par rien ni personne, l'on peut "se lâcher" (I). Cette absence de "tenue" est incompatible avec l'idée de Droit, en ce que celui est fait pour les êtres humains et protéger ceux qui n'ont pas les moyens de se protéger par eux-mêmes ; c'est pourquoi il faut y remédier (II).

Cornu, G., Linguistique juridique, 2005.

Frison-Roche, M.-A. et Sève, R., Le Droit au féminin (dir.), 2003.

Sous le masque du "sujet de droit", nous sommes tous égaux, v. Archives de Philosophie du Droit, Le sujet de droit, 1989.

Baud, J.P., L'affaire de la main volée. Histoire juridique du corps humain, Le Seuil, 1993.

Sur la névrose comme mode constitutif de la sociabilité de l'enfant, v. Lebovici, S., "C'est pas juste", in La justice. L'obligation impossible, 1994.

Lire l'article d'Alain Supiot sur la Loi commune et la discussion, appréhendée à travers l'oeuvre de Kafka : "Kafka, artiste de la loi", 2019; Kafka est très présent dans l'oeuvre d'Alain Supiot, par exemple dans sa leçon inaugurale au Collège de France, 2012.

C'est pourquoi avoir scindé Droit de la personne et Droit de la famille masque encore une autre réalité : la famille n'est pas composée de tiers. Les liens sont là. Ils préexistent. En partant du seul Droit des personnes, l'on peut "construire" sa famille par des liens dessinés sur feuille blanche : la contractualisation des familles composées d'individus devient pensable, voire naturelle.

13 février 2019

Publications

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Concevoir le "Droit de la Régulation" à Dauphine, in Huault, I. et Bouchard, B. (dir.), 50 ans de recherche à Dauphine: hier, aujourd'hui et demain. 1968-2019, 2019, pp. 110-114

____

Lire aussi :

- l'avant-propos de l'ouvrage écrit par Bruno Bouchard

- la préface de l'ouvrage écrite par d'Ivar Ekeland

9 février 2019

Publications

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Pour une conception humaniste du Droit des affaires et de son enseignement, document de travail, février 2019

____

📝ce document de travail a été élaboré pour servir de base à un article publié un an et demie après sa remise, en novembre 2020 dans les 📘

____

Alain Couret est un grand professeur de Droit et un très bon technicien de celui-ci. On se surprend soi-même non seulement à devoir souligner cette maîtrise technique insérée dans l'activité d'enseignement mais à prévenir qu'il s'agit d'une grande qualité. Cette maîtrise technique et l'aptitude à transmettre le savoir juridique par la compréhension de ses principes de base, n'est-ce pas le métier même de professeur ? Si chacun l'admet, alors désigner ainsi Alain relèverait du pléonasme...

Mais l'on entend souvent aujourd'hui que l'art juridique ne serait plus qu'un art de tordre les textes et les mots dans tous les sens, que ceux-ci s'y prêteraient, voire qu'ils seraient faits pour cela, qu'il faudrait apprendre avant tout à argumenter et à contredire si habilement que le tiers spectateur, qu'il soit juge, auditoire ou opinion publique, sera persuadé à la fin que, dans le cas particulier auquel la discussion est cantonné, l'intérêt défendu est bien le meilleur, que c'est bien celui-ci qu'il faut protéger et non pas celui de l'adversaire, qu'il faut rendre effectif cet intérêt singulier-là. Quitte à penser différemment dans le cas suivant. D'ailleurs, il sera possible par la suite de soutenir une autre cause, puisque les situations ne sont jamais semblables. Dans cette façon de faire, connaître techniquement le Droit et ses principes de base apparaît secondaire. La technique ? Cela serait les machines qui s'en chargeront. Les principes ? Ils seraient à éviter, parce que cela ne servira à rien : à chaque cas sa solution.

Par ses enseignements et ses écrits, Alain Couret exprime le contraire : le Droit des affaires n'est pas réductible à un amas réglementaire, repose sur des principes qui reflètent la conception que l'on se fait de la place des êtres humains dans les échanges, dans l'entreprise, dans l'organisation marchande. Enseigner le Droit des affaires, c'est transmettre ces principes. C'est aussi les discuter. Ecrire, dans une continuité avec l'enseignement, c'est au besoin inventer d'autres principes, tandis que les machines continuent de stocker par milliers les dispositions techniques posées là, chacune équivalente à une autre. Enseigner des principes, seuls les êtres humains sont aptes et soucieux de le faire, à l'exemple d'Alain Couret. Si on l'oublie, alors les professeurs étant devenus des répétiteurs, les machines répéteront bien mieux qu'eux par un débit infatigable les "paquets réglementaires". Mais inventer de nouveaux principes, seuls les êtres humains ont souci à le faire, à travers des idées. Lorsqu'un auteur prit l'image d'algorithmes qui "rêvent", c'était pour mieux poser qu'ils ne le font pas!footnote-1485, tandis que Lévi-Strauss définissait l'enseignement comme le fait pour une personne particulière de rêver tout haut.

Et le Droit des affaires, n'est-à-ce pas d'imagination et d'humanisme dont il a besoin, plus que jamais, puisque l'intimité des affaires et de la technologie mécanise les êtres humains ? , à travers des personnalités comme celle d'Alain Couret, alors même que nous allons toujours plus vers un pointillisme et une déshumanisation, à laquelle sa conception réglementaire participe ?

21 novembre 2018

Publications

Référence générale : Frison-Roche M.-A., Pour protéger les êtres humains, l'impératif éthique de la notion juridique de personne, in in "Droit et Ethique" (dossier spécial des Archives de Philosophie du Droit) Archives de Philosophie du droit (APD), La justice prédictive, Dalloz, 2018, z, pp. 363-378.

Résumé : C'est par le Droit que l'être humain a acquis en Occident une unité (I). Ce que la Religion avait pu faire, le Droit l'a également fait en posant sur chaque être humain la notion indétachable de lui de « personne » (I.A). Mais c'est cela qui est remis en cause aujourd'hui, non pas la personnalité et le pouvoir que l'être humain a d'exprimer sa liberté mais l'unité que cela implique dans la disposition que l'on a de soir en repoussant le désir qu'autrui a toujours eu de disposer de nous. Le Droit actuel tend en effet à « pulvériser » les êtres humains en données et à transformer en prestations juridique de « consentement », cessant d'être une preuve d'une volonté libre mais devenue une notion autonome , y suffirait (I.B.).

Pour empêcher que ne règne plus que la « loi des désirs », laquelle ne fait que traduire l'ajustement des forces, il faut requérir ici et maintenant la souveraineté éthique du Droit, parce que le Droit ne peut pas être qu'une technique d'ajustement des intérêts (II). L'on peut former cette requête si l'on ne veut pas vivre dans un univers a-moral (II.A), si l'on constate que l'unité de la personne est l'invention juridique qui protège l'être humain faible (II.B.). Si on en admet l'impératif, il faut alors se demander enfin qui en Droit va l'exprimer et l'imposer, notamment de la Loi, ou du Juge, car nous semblons avoir perdu la capacité de rappeler ce principe de la Personne sur laquelle l'Occident fut si centré. Or, les principes qui ne sont plus dits disparaissent. Il ne resterait plus alors que l'ajustement au cas par cas des intérêts entre êtres humains dans champ mondial des forces particulières. À cette aune, le Droit ne serait plus qu'une technique de sécurisation des ajustements particuliers. (II.C). Réduit à cela, le Droit aurait perdu son lien avec l'Éthique.

Consulter une présentation de l'ouvrage dans lequel l'article est publié.

Voir la présentation d'autres tomes des Archives de Philosophie du Droit.

7 novembre 2018

Publications

►Référence complète : M.-A. Frison-Roche, M.-A., "Le système juridique français constitue-t-il un atout ou un handicap pour nos entreprises et nos territoires ?" in M. Pébereau, M. (dir.), Réformes et transformations, PUF, 2018.

____

Résumé de l'article : La formulation de la question posée est comme une fermeture de tout débat, posant implicitement que le Droit devrait servir l'Économie et le servir "bien" (atout) plutôt que "mal" (handicap), alors qu'il faudrait s'accorder sur une méthode consistant pour chaque discipline à l'œuvre à ne prendre l'ascendant sur l'autre (I). Ce jugement doit être global, porter sur le droit en tant qu'il est un système. Quand on lit les différents travaux, ils ne portent que sur tel ou tel mécanisme, au mieux sur tel ou tel branche du Droit, ce qui méconnaît le fait que le Droit français est un système (II). C'est pourtant bien qu'en tant qu'il est un système que le Droit français doit être saisi, l’appréhender non seulement par ses signaux forts, mais aussi par ses signaux faibles Ceux-ci peuvent constituer les atouts les plus précieux (III). Plus encore, il est fructueux de donner plein effet à ce terme si particulier et peu souvent valorisé qu’est le terme de « territoire », placé dans la question, terme si ancien et aujourd'hui si intriguant puisque de "nouveaux territoires" s'offrent à nous : le digital, l’Europe. Et là, le système juridique français, que peut-il apporter, portant alors ce que l’on pourrait appeler la gloire française, car le Droit est comme le Politique une discipline qui porte des « prétentions », par exemple celle de construire l’Europe, par exemple l’Europe digitale (IV).

____

____

🚧Lire le document de travail ayant servi de base à l'article.

________

Mise à jour : 8 septembre 2018 (Rédaction initiale : 30 avril 2018 )

Publications

► Ce document de travail avait vocation à servir de support à une conférence dans le colloque Droit & Ethique du 31 mai 2018 dans un colloque organisé par la Cour de cassation et l'Association française de philosophie du Droit sur le thème général Droit & Ethique.

Voir une présentation de la conférence.

Il a plutôt servi de support à l'article paru dans les Archives de Philosophie du Droit (APD).

► Résumé : C'est par le Droit que l'être humain a acquis en Occident une unité (I). Ce que la Religion avait pu faire, le Droit l'a également fait en posant sur chaque être humain la notion indétachable de lui de "personne"(I.A). Mais c'est cela qui est remis en cause aujourd'hui, non pas la personnalité et le pouvoir que l'être humain a d'exprimer sa liberté mais l'unité que cela implique dans la disposition que l'on a de soi en repoussant le désir qu'autrui a toujours eu de disposer de nous. Le Droit actuel tend en effet à "pulvériser" les êtres humains en données et à transformer en prestations juridiques neutres ce qui était considéré comme de la dévoration d'autrui. La notion juridique de "consentement", cessant d'être une preuve d'une volonté libre mais devenue une notion autonome, y suffirait (I.B.).

Pour empêcher que ne règne plus que la "loi des désirs", laquelle ne fait que traduire l'ajustement des forces, il faut requérir ici et maintenant la souveraineté éthique du Droit, parce que le Droit ne peut pas être qu'une technique d'ajustement des intérêts (II). L'on peut former cette requête si l'on ne veut pas vivre dans un univers a-moral (II.A), si l'on constate que l'unité de la personne est l'invention juridique qui protège l'être humain faible (II.B.). Si on en admet l'impératif, il faut alors se demander enfin qui en Droit va l'exprimer et l'imposer, notamment de la Loi, ou du Juge, car nous semblons avoir perdu la capacité de rappeler ce principe de la Personne sur laquelle l'Occident fut si centré. Or, les principes qui ne sont plus dits disparaissent. Il ne resterait plus alors que l'ajustement au cas par cas des intérêts entre êtres humains dans le champ mondial des forces particulières. A cette aune, le Droit ne serait plus qu'une technique de sécurisation des ajustements particuliers. Réduit à cela, Le Droit aurait perdu son lien avec l'Ethique. (II.C).

Lire ci-dessous les développements.

Mise à jour : 1 septembre 2018 (Rédaction initiale : 10 mai 2018 )

Publications

Ce document de travail a servi de base à un article pour l'ouvrage Compliance : Entreprise, Régulateur, Juge. , publié ultérieurement en mai 2018 dans la Série Régulations des Éditions Dalloz.

Voir les autres ouvrages publiés dans cette collection, dirigée par Marie-Anne Frison-Roche.

RÉSUMÉ : L'Entreprise, le Régulateur et le Juge sont trois personnages capitaux pour la construction d'un Droit de la compliance qui émerge. Un risque important tient dans une confusion de leur rôle respectif, l'entreprise devenant régulateur, le régulateur devenant conseil d'une place qui va à la conquête des autres, le juge se tenant en retrait. Il convient que chacun tienne son rôle et que leur fonction respective ne soit pas dénaturée. Si cette confusion est évitée, alors les points de contact peuvent se multiplier et on l'observe. Mais dès l'instant que chacun reste à sa place, l'on peut aller plus loin que ces points de contacts et s'ils en étaient d'accord, les trois personnages peuvent tendre vers des buts communs. Cela est d'autant plus légitime que le Droit de la Compliance, comme le Droit de la Régulation est de nature téléologique, ce qui rend ces branches du Droit profondément politiques. Ces buts communs sont techniques, comme la prévention des risques. Ils peuvent être plus politiques et plus hauts, s'il y a une volonté partagée, sans jamais l'un des personnages se fonde dans un autre : il s'agit alors de se soucier avant de l'être humain. La désignation de ce but commun à l'Entreprise, au Régulateur et au Juge peut s'exprimer par un mot : l'Europe.

2 août 2018

Publications

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Oui au principe de la volonté, Non aux consentements purs, document de travail pour une contribution aux Mélanges dédiés à Pierre Godé, 2018, accessible à http://mafr.fr/fr/article/oui-au-principe-de-la-volonte-non-aux-consentement/

Les Mélanges Pierre Godé, dont Marie-Anne Frison-Roche est l'éditeur au sens britannique du terme, ont été publiés hors-commerce par LVMH en exemplaires limités, numérotés et illustrés.

Quelques exemplaires sont disponibles dans des salles de travail d'Université qui ont rendues destinataires de l'ouvrage.

► Résumé : Pierre Godé a consacré sa thèse à défendre la liberté de l'être humain, liberté que la personne exerce en manifestant sa volonté. Cette volonté se manifeste, même tacitement, par cette trace que constitue le "consentement". Dans une société politique et économique libérale, c'est-à-dire fondée sur le principe de la volonté de la personne, le consentement doit toujours être défini comme la manifestation de la volonté, ce lien entre le consentement et la volonté étant insécable (I). Mais par une perversion du libéralisme le "consentement" est devenu un objet autonome de la liberté de la personne, consentement mécanique qui a permis de transformer les êtres humains en machines, machines à désirer et machines à être désirées, dans un univers de "consentements purs", où nous ne cessons de cliquer, consentant à tout sans plus jamais vouloir. Ce consentement qui a été scindé de la volonté libre de la personne est le socle et d'un marché de l'Humain et des démocraties illibérales, menaces contre les êtres humains (II). L'avenir du Droit, auquel croyait Pierre Godé, est de continuer à ambitionner de protéger l'être humain et, sans contrer la volonté libre de celui-ci comme avait été tenté de le faire le mouvement du Droit de la consommation, de renouer avec un mouvement libéral du Droit et de lutter contre ces systèmes de consentements purs (III).

Et s'il me plaît à moi, d'être battue ?

Le Médecin malgré lui, Molière, acte I

🔻Lire l'article ci-dessous

7 juin 2018

Publications

L'on semble bien obnubilé par le "RGPD"... Que l'on étudie virgule après virgule. Cela se comprend puisqu'il faut bien des modes d'emploi.

Il convient aussi de regarder ce qui a constitué son terrain et son contexte, avant de comprendre de quoi ce Règlement est porteur.

Pour le comprendre, il faut sans doute regarder certains détails, certains mots (sa "lettre"), son but (son "esprit"). D'ailleurs,classiquement en Droit dans le Code civil il est rappelé que pour connaître l'esprit d'un texte il faut partir de sa lettre, c'est-à-dire de ses mots. Et là, l'on est bien ennuyé pour que nous ne parlons que par sigles : RGPD, RGPD ... Mais ce sigle est-il même exact ? Est-ce là le titre du Règlement de 2016 ? Non. Le juriste, qu'il soit européen ou américain, de Civil Law ou de Common Law, ne lit pas les commentaires : il lit les textes, les lois et les jurisprudences. Il cherche les définitions et les qualifications. Il replace les mots qui se saisissent des réalités dans l'ensemble : par exemple : la "donnée". Il en cherche la définition. Qui définit ce qu'est une "donnée" ?

Puis il prend une perspective. Non pas parce qu'il est un bel esprit, qui aime les perspective. Non, le juriste est plutôt un esprit besogneux, assez plat. La perspective vient de la matière. Mais on sommes en "Droit économique". Et même en "Droit de la régulation". Or, dans ces matières-là, il n'est pas contesté que la "norme", le principe, celui qui donne un sens aux définitions, aux qualifications, aux règles techniques, qui donnent des solutions aux cas non prévus par le texte, est dans le but poursuivi par les dispositions : c'est un Droit de nature "téléologique".

Quel est le but du "RGPD". Il suffit de lire le titre de ce Règlement. Cela est bien difficile, puisqu'un sigle l'a désormais recouvert ... Mais ce règlement du 27 avril 2016 est relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données

Il a donc deux buts : la protection des personnes ; la circulation des données.