Updated: April 4, 2018 (Initial publication: Nov. 12, 2017)

Publications

Pour lire l'article en français, cliquer sur le drapeau français.

This working paper serves as a support for an article published in French in the Recueil Dalloz.

In Lisbon, in the Web Summit of November 2017, a machine covered with a skin-like material and a sound-producing device gave a speech in public at this conference on digital. For example, a French article tells the event by this title : Le premier robot citoyen donne sa propre conférence au web summit (The first citizen robot gives his own conference to the web summit).

Some time later, reports show the same robot walking and taking more than 60 facial expressions, the text laudatif that accompanies the images designating the automaton by the article: she.

The machine, which falls legally within the category of "things", is thus presented as a person.

Let's look elsewhere.

Women, who are human beings, sign contracts by which they agree to give birth to children, with whom they claim they have no connection, that they are not mothers, that they will hand them over immediately at the exit of their belly to those who desired their coming, this desire for parenthood creating by hitself the true and only link between the child and his "parents of intent". The mother-carrier is often openly referred to as "oven".

The woman, who falls legally within the category of the "person", is thus presented as a thing.

The two sensational phenomena are of the same nature.

They call two questions:

1. Why? The answer is: money. Because both are the result of the new construction of two fabulous markets by supply.

2. How? The answer is: by the destruction of the distinction between the person and things.

The distinction between person and things is not natural, it is legal. It is the base of the western legal systems, their summa divisio.

If this distinction disappears, and for money to flow, it must actually disappear, then the weak human being will become the thing of the strong one.

Read below the developments.

It is true that in 1966, the BBC already presented a sort of robot being the "ideal" servant and designating it by the article "she".

Dec. 12, 2017

Publications

Pour lire la version française de ce working paper, cliquer sur le drapeau français.

This working paper serves as a support for the article to be published in the book written in French, Ingall-Montagnier, Ph., Marin, J.-Cl., Roda, J.-Ch. (dir.), Compliance : l'entreprise,le régulateur et le juges, in the Serie Regulations, co-edited by Éditions Dalloz and the Journal of Regulation and Compliance (JoRC).

This work uses by links the Compliance and Regulation Law bilingual Dictionnary.

____

Summary. We have to admit it. Because in front of so numerous and so disparate Compliance rules we pain so much to figure out, we are constraint to go in so changing directions, that we console ourselves with their weight, their cost and our misunderstanding by affirming that Compliance is "complex" and "transdisciplinary", as if complicated words could mask our disarray. But "Compliance" is not a cataclysm, a bomb sent by the Americans to annihilate Europe, the new form of a Cold War in legal dress, it is a way of seeing things that comes from afar, with its own coherence and which must first be understood.

If one understands where this new corpus comes from, which now obliges companies to prove that they effectively take on the fulfillment of certain goals that go beyond them, notably the fight against money laundering, tax evasion, but also the fight against the sale of human beings or the struggle for the preservation of nature and Earth, then we can continue the story.

Indeed, not all companies are targeted by such internalization of "monumental goals" within them." An ordinary firm is destined to develop itself in order to achieve a goal which is its own. The concern of these goals can only be for the "crucial firm. "If there is to be a change in the corporate project, then it can only depend on its" position "in a system, a financial, economic, social, global system, or because it has itself decided that it would be so. The company then bears the burden of proof that such a discourse of new responsibility corresponds to a behavior and an effective culture. The weight of the rules already exists today. And it is for the moment that now, in a negative and passive way, Compliance is perceived, by those who "undergo" it (companies), even by those who apply it (public authorities).

The transformation towards a "culture of trust" is the issue between today and tomorrow, because tomorrow, it is a relationship of trust that could be built between these companies and the public authorities, because they would share information (systemic issue), because they would agree on the less technical monumental goals (protection of human beings issue).

In this perspective, "Compliance" is above all a bet, that of the place of human beings in globalized markets.

Updated: Oct. 25, 2017 (Initial publication: May 27, 2016)

Publications

► Full Reference: Frison-Roche, M.-A., Globalization from the point of view of Law, working paper, May 2017.

____

🎤 This working paper initially served as a basis for a synthesis report made in French in the colloquium organized by the Association Henri Capitant in the International German Days on the subject of "Le Droit et la Mondialisation" (Law and Globalization).

📝 Il sert dans un second temps de base à l'article paru dans l'ouvrage La Mondialisation.

📝 it serves as a second basis for the article (written in English, with a Spanish Summary) to be published in the Brezilian journal Rarb - Revista de Arbitragem e Mediação (Revue d`Arbitrage et Médiation).

It uses the Bilingual Dictionary of the Law of Regulation and Compliance.

____

► Summary of the Working: Globalization is a confusing phenomenon for the jurist. The first thing to do is to take its measure. Once it has been taken, it is essential that we allow ourselves to think of something about it, even if we have to think about it. For example, on whether the phenomenon is new or not, which allows a second assessment of what is taking place. If, in so far as the law can and must "pretend" to defend every being, a universal claim destined to face the global field of forces, the following question - but secondary - is formulated: quid facere? Nothing ? Next to nothing ? Or regulate? Or can we still claim that the Law fulfills its primary duty, which is to protect the weak, including the forces of globalization?

____

read the Working Paper below⤵️

June 30, 2017

Publications

This working paper is the support for the article to appear in the collective book dedicated to our very dear friend and colleague Philippe Néau-Leduc.

It uses the Bilingual Dictionary of the Regulatory and Compliance Law.

Compliance Law has the same teleological functioning as the Economic Law to which it belongs, which consists in placing the normativity of rules, decisions and reasoning in the aims pursued. Once we know what the goals of compliance techniques are, then we know who should be responsible for them, who must be subject to them, who must activate the rules: compliance rules must be activated by those who are in the best position to achieve the outcome in order to achieve the goal sought by the authority which designed the compliance mechanism. The "circles" are thus plotted in a rational and pragmatic way. That, all of it ("useful effect"), but not beyond that. The notion of efficiency does not always imply balancing: on the contrary, it can involve drawing circles which designate those who are "placed" to carry the burden of the rules because they are capable of producing them the desired effects. Within these circles, the rules must apply without restriction and without compromise, but they must not apply beyond these circles.

Drawing such circles requires defining the Law of Compliance itself, since on the one hand the choice of those who must implement the Compliance depends on the aims of the Compliance and on the other hand the definition of the Law of Compliance is itself teleological in nature. This is why, contrary to the assertion that the exercise of definition would be useless in these matters, which would be above all on a case-by-case basis, this effort to define and determine the purposes is, on the contrary, necessary in practice to show which enterprise must bear the obligations of compliance and which must not.

But it is enough to have posed this to reveal the major difficulty of the Compliance, that explains resistances, and even gives the impression that one is confronted with an aporia. If, as a matter of principle, what is expected of the "users" of the Compliance mechanisms must be articulated to the aim that is affected by the authors of the compliance mechanisms to them, we must have a minimum correspondence between the aims of these authors (Legislators and Regulators) and the aims pursued by those who are responsible for implementing them: companies. However, this correspondence does not exist at first sight, because the compliance mechanisms are found to be uniquely based on "monumental goals" which the public authorities have a legitimate concern, whereas companies have for their own interest . The two circles do not match. The internationalization of concern for these aims in companies would therefore be only a mechanism of violence of which enterprises are the object, violence felt as such. (I).

To resolve this violence, it is better to stop confusing the State and enterprises, whose goals are not the same, and draw the circle of subjects of law "eligible" for Compliance. It is highly legitimate to target certain entities, in particular this category of companies, which are the "crucial operators", in a binding way, as it is legitimate to govern companies that have expressed a desire to surpass their own interests. These circles of a different nature can overlap on a concrete operator: for example, if a bank - alway a crucial operator that is structural because it is systemic - is also international - a crucial operator because of its activity - decides to worry about others by commitments verified by the authorities to overcome their own interest (social responsibility), but these different circles are not confused. In any case, companies may belong to only one circle, or even belong to none. In the latter case, they must therefore remain beyond the reach of the pressure and cost of Compliance Law, in particular because they are not objectively required to realize the "monumental goals" aimed at effectiveness and do not want it: in a liberal system, it is for the public authorities to aim at the general interest, the ordinary people indirectly participating in it by paying the tax. (II).

It is by making these "Compliance Circles" of eligible subjects of this specific Law to implement the heavy but justified and controlled burden of Compliance with regard to the monumental goals that this new system aims, that then opens a royal way in order to find a uniqueness and to increase the "monumental function" of the Compliance Law by a relation of Trust towards the global general interest, rather than the mechanical application of rules whose meaning is not understood and whose perception is no longer perceived than violence.

April 14, 2017

Publications

This working paper is the basis for an article written in French to be published in the French publication RÉGULATION, SUPERVISION, COMPLIANCEE, to be published in the RÉGULATIONS series at Éditions Dalloz.

This work uses the Compliance and Regulation Law bilingual Dictionnary.

____

This Working Paper aims to show the movement that starts from Regulation Law to Compliance Law, now in the process of being born.

In order to explain this movement, in order to anticipate the near future, in what it should not be and in what it should be, it is necessary to reconstruct how the Compliance Law was born of the Regulation Law, which has thus found the sources of the Public Services Law of which it had at first cut the roots (I).

Indeed Regulation Law has in a happy way renewed the Law but also narrowed its perspective. Today, the phenomenon of globalization and the need for public authority that States can not satisfy according to traditional legal methods implies the establishment of a sort of "global public service". This is done by the Law of Compliance which revolutionizes all legal systems, both Common Law and Civil Law (II).

Indeed, Compliance Law internalizes in some companies, the "crucial operators", the duty to make effective the "monumental goals" that the regulatory authorities have formulated and of which these companies must render globally effective. In this respect, the Law of Compliance is the extension of the Law of Regulation, which makes a new scope and in its aims and in its space. It is the whole of Law that is transformed.

The near future will tell if it is reflected in clashes, between companies and regulators, between Europe and the United States, or on the contrary by a pact of trust between the crucial operators and the Regulators. If this is achieved, the Law of Compliance, expressing the political dimension of the Law of Regulation, expressing the share of companies that ceases to be neutralized by the mechanics of the markets, will be an advancement of the Law. It is in this perspective that we must build the European Compliance Law.

March 30, 2017

Publications

Compliance. Trust. Two words that come more and more often than before at our readers' eyes or listeners' ears. And yet they do not seem to match well. They even seem to repel each other.

Indeed, Compliance is the way in which Public Authorities trust certain private operators, not in themselves, but with their structural capacities to mechanically capture the information that these authorities need (I).

This presupposes a vision of the world in which Companies are powerful and powerful alone but are not virtuous, while Public Authorities, such as the Public Prosecutor's Office or Regulators, are weak but virtuous alone. Such a conception of Compliance transforms companies into automata. Such a vision of the world has no future: only human beings can be trusted, whose fallibility must be accepted, as Compliance is then the expression of a relationship built on trust that is to be seen between non-mechanical operators, namely public Institutions and private Operators, who can both have in common concern for an interest which goes beyond them and which was formerly called the general interest (II).

From this reality, no new doubt for private companies, but which explains the strange intimacy between the violent Compliance Law and the new spontaneous order of Corporate Social Responsibility, it is up to them to demonstrate this concern Cf others that it shares with the Public Authorities, except to fall in Compliance reduced to costly procedures, empty endless staked out of sanctions without control.

It is thus for Companies to make this branch of Compliance Law emerging become what can be the best, when it is possible that it becomes what would be the worst.

Updated: Feb. 6, 2017 (Initial publication: Jan. 5, 2015)

Publications

Bank and

If we plunge into this melting pot of incomprehension that engenders the violent clash between the banks, which evoke their mission, even their duty, and the

The more

It is therefore necessary to start from the undisputed existence of banking markets and the competitive mechanism which the law correlates with (I)). But the scale of the resistance reveals that it seems to have intentionally or not to have passed on the elementary and the essential: the very definition of what is a bank II. If it is accepted that the bank is the operator of the banking system, which fuels the economy as a whole, then

Dec. 15, 2016

Publications

Ce working paper a servi de base à un article publié dans le journal Le Monde du 16 décembre 2016.

Par un décret du 5 décembre 2016, il est mis fin à un usage qui préservait la Cour de cassation du contrôle exercé par les services de l'Inspection judiciaire. C'est une atteinte, d'apparence anodine mais profonde, à la séparation des pouvoirs, socle constitutionnel de notre État de droit et de notre démocratie.

Lire ci-dessous.

Oct. 19, 2016

Publications

Ce qui est courant d'appeler l'affaire Kerviel, aspect feuilletonnesque entretenu par l'auteur des infractions pour mieux se glisser dans le costume de la victime, met cependant en lumière de véritables questions de droit.

Jérôme Kerviel, employé d'une banque, la Société Générale, a manipulé les données afin de procéder à des opé

Oct. 3, 2016

Publications

Ce working paper sert de support à un article publié dans l'ouvrage La réalité de la non patrimonialité du corps humain. Approche internationale, paru en janvier 2017 aux Éditions Bruylant.

Le système juridique a posé sur le principe premier de la dignité de la personne humaine le principe secondaire de l'indisponibilité du corps de celle-ci, puisque disposer du corps humain permet d'une façon transitive de disposer de la personne comme l'on ferait d'une chose. Dans la mesure où le Droit a posé la summa divisio entre la "personne" et les choses comme première protection des personnes, il s'oppose ainsi à la cession des personnes à travers ce qui serait la disponibilité de fait ou de droit de leur corps.

L'engendrement par des femmes fertiles d'un enfant à seule fin de le délivrer à des personnes qui ont conçu le projet de devenir les parents de celui-ci (Gestation pour autrui -GPA) bute sur les deux principes articulés de la dignité des deux personnes que sont la mère et l'enfant et de l'indisponibilité des corps de la femme et de l'enfant

Il est pourtant nécessaire de rappeler qu'il n'y a GPA qu'appuyée sur une réalité corporelle, celle de la grossesse (I). Pour passer sous silence cet usage du corps de la femme, la GPA est présentée par ceux à qui cela rapporte comme un "don", cette qualification non-patrimoniale de ce qui est cédé, don pur de bonheur, permettant de rendre juridiquement licite l'usage du corps et la cession de l'enfant (II). La filiation est alors promue comme issue de la seule volonté et de la seule affection, qui fait naître l'enfant

Frison-Roche, M.-A., Prohibition de la GPA : convergence absolue des droits de la femme et des droits de l'enfant, 2016.

Ne sera pas abordée ici le discours plus franc d'entreprises qui offre la prestation d'engendrement d'un enfant, dont celui-ci n'est plus la finalité mais dont il est lui-même un moyen pour obtenir par exemple l'accès à la nationalité ou un moyen de placer ses biens. La presse économique et financière a fait état de l'usage de la GPA comme technique financière (2016).

Sept. 26, 2016

Publications

Ce working paper a servi de base à un article publié en novembre 2016 dans la Revue Concurrence.

L'Autorité de la Concurrence semble présenter la Loi dite "Macron" comme une loi dont le principe serait la concurrence. Il est vrai que la profession notariale adopte souvent cette présentation-là.

A lire le Communiqué de l'Autorité de la Concurrence du 20 septembre 2016, il présente comme un texte de "liberté d'installation", principe certes de concurrence, un texte qui établit une carte d'implantation des offices, ce qui est davantage une technique de régulation, au sein de laquelle la concurrence est utilisée comme un adjacent et non comme un principe. Il en est de même en ce qui concerne ce que payent les clients, ce qui demeure n'être pas un prix mais une tarification, certes renouvelée dans sa conception, mais une tarification.

Ainsi, le principe de la Loi dite "Macron" est la Régulation et non le principe de concurrence. Il sera très important de s'en souvenir lorsque viendra le temps pour les juges de l'interpréter, puisque le raisonnement téléologique s'impose.

D'ailleurs, ne nous trompons pas de bataille à propos de cette loi nouvelle. Il ne s'agit pas de laisser sur le champs soit le service public, soit la concurrence, puisque le Droit de la régulation fait définitivement dans la loi "Macron" l'équilibre entre les deux.

La profession notariale doit plutôt se concentrer sur la représentation que le Législateur a eu d'elle : des "tiers de confiance". Non pas une confiance héritée, léguée de père en fils. Une confiance méritée, que la profession doit donner à voir, afin que chacun de ses membres peuvent en faire bénéficier les tiers, que sont à la fois les parties et l'Etat.

Sept. 21, 2016

Publications

Ce working paper sert de base à une conférence qui a lieu à Bordeaux le 23 septembre 2016.

Dans sa recommandation n°11, le rapport Lévy-Jouyet recommande la mise en ligne des données publiques pour améliorer le service public (open data), son financement se faisant au besoin par la publicité. C’est à un autre titre que par sa recommandation n°12, le rapport préconise d’aider la diffuser de la création française à l’étranger.

Dans une économie de l’immatériel devenue une « économie de l’accès », ces deux recommandations pourraient se rapprochent, se fondre peut-être. En effet, si l’on relit par exemple les « lieux de mémoires » de Pierre Nora, on observe que les personnes publiques portent le patrimoine immatériel de la France. Il est d’une grande valeur. Il a été créé notamment par l’Histoire. L’État en organise l’accès, par l’open data. En cela, il organise l’accès à une création collective. En cela, il remplit sa fonction de satisfaire le bien commun d’ouverture.

Mais l'on bute rapidement sur une difficulté, voire une aporie : comme l'exprime le rapport Lévy-Jouyet pour les données publiques l’accès à celles-ci doit être financé. De la même façon, l’accès aux "lieux de mémoires doit être financé". Et l'on voit à travers cette question financière la contradiction de l'open data : L’enrichissement par les opérateurs de l’accès sans aucune contrepartie est incompréhensible. Seule une licence de droit commun peut rétablir le caractère commutatif entre le dépositaire de la création immatérielle collectif qui est la personne publique qui perdure dans le temps (l’État) et celui qui tire profit de l’accès. Puisque chacun sait que la gratuité n’est pas un système sain, tandis que chacun dit que les licences open data ne sont pas effectives.

C'est pourquoi il convient d'examiner les règles juridiques qui gouvernent aujourd'hui ce que l'on appelle "l'open data" comme l'expression d'un droit d'accès à ce qui est à tout le monde mais qui est pourtant intouchable (I), le régime juridique montrant les contradictions de l'open data, ce à quoi le droit plus classique auquel le rapport renvoie par ailleurs pourrait répondre (II)

Sept. 4, 2016

Publications

En organisant la "résolution bancaire" et en présentant celle-ci comme une "procédure collective spéciale", le Droit a-t-il le front de poser la question : l'

Par nature, le droit des successions suppose la mortalité des êtres humains. Par nature, le droit des procédures collectives suppose la mortalité des entreprises

La résolution bancaire a été inventée récemment parce que pourraient mourir des opérateurs économiques peu ordinaires et intimes de l’

La Résolution bancaire, si elle ne devait être qu'un espace de procédure collective, en ce qu'elle serait rattachée à des États eux-mêmes "en difficulté" ouvre cette question-là. .

Elle n'est pas seulement technique et dérogatoire comme on la présente à l'envi, elle est encore écartelée entre deux droits communs qui prétendent l'inspirer et combler les lacunes de son organisation. Car les textes étant très bavards à son propos, ils sont donc très lacunaires. La résolution bancaire peut prendre racine dans le Droit des procédures collectives, dont elle serait une espèce particulière. Elle peut aussi être une déclinaison du Droit de la régulation, lequel est indifférent à la sauvegarde de l'établissement, son souci étant la solidité du secteur, potentiellement mise en danger.

La prétention de ces deux droits communs à gouverner l'application du droit de la résolution bancaire, les deux rois de cette partie d'échec qui s'est notamment jouée devant la Haute Cour de Londres en 2005, Goldman Sachs étant joueur dans cette partie-là, donnera les solutions techniques prochaines.

Ces solutions techniques pourraient inspirer le droit applicable à d'autres "opérateurs cruciaux" que les banques et venir enrichir le droit de la régulation, technique de la solidité à long terme des secteurs économiques.

Sur l'importation du vocabulaire de "vie" et de "mort" sur les cycles économiques, notamment la "néo-mortalité" des entreprises dans la conception même du droit des procédures collectives : ....

Aug. 30, 2016

Publications

This article provides a basis for an article published in the Recueil Dalloz in French : "Le droit de la compliance".

‘Compliance’ issues have been increasingly discussed in recent years. Articles, handbooks, soft law, decisions or definition have been written. But nothing really converges. The term ‘conformity’ [conformité in French] is used in parallel, or even instead of the usual concept of compliance. There are as many definitions of what compliance is as there are authors writing on the matter. And yet it is used in manifold ways, from Competition law to International Finance law, from the hardest law (enforced with the help of the most stringent sanctions) to business ethics, according to which behaving should be enough to be compliant. At a time when compliance invades law, it should be first noted that we are too shortsighted to grasp the mechanism (I), whereas it is necessary to build a comprehensive Compliance law (II).

Read developments below.

Updated: June 18, 2016 (Initial publication: Nov. 8, 2015)

Publications

This Working paper will be used to support an French written article to be published in a book, set in the media/assets/couvertures/couverture-

This working paper was the basis for intervention in the symposium organized by the internet-espace-/">Journal of Regulation,

View the slides used as support at the conference (in French).

____

After emphasizing that the concept of "data" is uncertain, the first perspective is to draw the regulatory consequences of the fact that what is often referred to as the "object" of the data item (the person, the company for financial data, the economy for rating data, etc.), is only its source, "underlying", the data which is manufactured by a company : the real objet of the data is its purpose being the use for which the data is intended. The data is independent its underlying, is consolidated in the affected masses, takes an economic value based on the desires that have users, becomes available outside of time and space in the digital. This implies a specific

But the data is also the Janus of digital because new black gold, pure financial instrument, immaterial by nature, the data also keep a record of people, the underlying that would protect, that we would like inseparable, or the structure that one would want legitimately to attack thank to the new mechanism of

In addition, any

Updated: May 14, 2016 (Initial publication: Nov. 7, 2015)

Publications

This working paper served as a basis for the preface of the book: Magalie Flores-Lonjou and Estelle Épinoux (ed.), La famille au cinéma. Regards juridiques et esthétiques ("Family in Cinema. Legal and Aesthetic Perspectives"), pref. Marie-Anne Frison-Roche, coll. "Droit et Cinéma", Éditions Mare et Martin, 2016.

Since the transmission of the text, this working paper has been updated many times.

It contains links towards approximatively 90 movies which appears relevant to me for this topic.

May 2, 2016

Publications

Ce working paper sert de base à un article paru ultérieurement dans Chroniques Féministes.

La pratique de la maternité de substitution (GPA) consiste à obtenir d'une femme, de gré ou de force qu'elle engendre un enfant à l'unique fin de le céder à la naissance à celui ou à ceux qui ont eu le désir de sa venue au monde. Ceux-ci s'attribuent la qualité de "parents", puisqu'ils ont eu seuls l'intention d'être le ou les parents de l'enfant engendré par la femme qui accouche. En symétrie, celle-ci ne devrait plus rien être, du seul fait qu'elle n'a pas eu l'intention d'être la "mère" de cet enfant, non seulement "cédé" par avance mais plus encore fabriqué à seul fin d'être cédé à ceux qui l'ont commandé.

Le Droit est central dans cette pratique.

Le Droit a été central dès le départ, parce que différents systèmes juridiques ont posé, avant que cette industrie de la procréation ne se développe, ont posé que cette convention entre la mère-porteuse et les commanditaires, nouée le plus souvent par l'intermédiaire d'une agence ou/et d'une clinique, est atteinte de nullité absolue car pas plus le corps de la femme l'enfant ne peut être cédé, même sans contrepartie financière : seules les "choses" peuvent être cédées, et les femmes et les enfants sont des personnes.

Le Droit est aujourd'hui central parce que les pays dans lesquels les femmes sont utilisées pour produire des bébés au bénéfice des étrangers qui désirent d'être parent, lesquels versent aux agences et aux cliniques les honoraires nécessaires pour venir prendre le bébé à la naissance et l'emporter chez eux, ont promulgué dernièrement des lois pour stopper cette nouvelle sorte de trafic triangulaire qui prend appui sur des contrats.

Le Droit sera central demain parce que c'est par le discours juridique que les industriels de la récolte des ovocytes et de la location des ventres des femmes afin de fabriquer des bébés, matériels féminins qui permet de s'enrichir à perte de vue, entendent faire ployer l'interdiction que le Législateur a édictée, il y a 20 ans en Europe, nouvellement dans les pays pauvres aujourd'hui touchés. Les tests de résistance se mesurent. Les paris sont ouverts. Les uns parient sur l'argent, les autres espèrent encore dans l'humain.

Les procédés juridiques sont particulièrement atroces ... et efficaces. Plutôt que d'affronter le Législateur et de "parler vrai", c'est-à-dire de reconnaître que les femmes sont trop faibles pour résister au marché dans une globalisation qui ôte aux États toute puissance, le Droit ne pouvant plus protéger personne, les pro-GPA prétendent agir "en douceur" et au nom des "droits de l'enfant innocent". Pour mieux anéantir les droits des femmes, instituées ainsi ennemies de l'enfant....

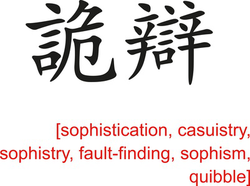

Il convient tout d'abord de décrire la façon dont ceux qui veulent construire le marché de la GPA, lequel sera alimenté par la production industrielle d'enfants sur-mesure y compris fabriqués gratuitement par des mères-porteuses, ont pour cela "diviser les droits", monter les "droits de l'enfant" contre les "droits de leur mère" (I). Cette sophistique juridique est mortifère. L'avenir est dans la défense conjuguée des droits des enfants et des droits des femmes, qui ne sont en rien en "vases communicants" pour que l'être humain ne devienne pas la matière première à la disposition d'autres êtres humains, mieux placés qu'eux, pour la grande fortune des entreprises intermédiaires (II).

Updated: March 12, 2016 (Initial publication: Nov. 7, 2015)

Publications

Law is a reconstruction of the world through definitions and categories, expressed in words, to which are imputed rules. There is always a share of invention in Law, articulated to a share of fidelity to the concrete world that it retranscribes, a combination enabling Law to regulate the latter.

Law is put in difficulty by what the term "data", quite new, is not easy to define. The fact that it is strangely formulated in Latin to show that there is plurality, the data, before associating it with an English adjective when there are many, the "big data", does not advance us more on what a "data" is. Law is a practical art that works well only if it manipulates categories whose definition is mastered.

This is why, in a first stage, we must recognize the uncertainties of the very notions of "data" (I), in order to orientate the adequate rules in the second step towards what is a given, namely a "pure" value in our consumer information society (II).

Read the article written in French on the basis à this working paper

Feb. 27, 2016

Publications

Ce working paper sert de base à un article paru ultérieurement dans les Cahiers de la justice (Dalloz), dans un numéro consacré à la GPA.

La maternité de substitution (GPA) est une pratique. On peut, voire on doit, avoir une opinion à son propos. Pour ma part, j'y suis radicalement et définitivement hostile. Mais ce n'est pas l'objet de cette contribution que de défendre cette position. Puisqu'il s'agit d'un article d'introduction dans une publication plus particulièrement destinée à des magistrats, la perspective ici prise est celle du Juge, et la question posée est celle de savoir, si face à cette pratique, il peut techniquement faire quelque chose et s'il doit faire quelque chose au regard de son "office". Le thème de la GPA constitue un cas particulièrement net d'une question plus générale, de savoir s'il est même possible pour le Droit de faire encore "quelque chose" face à des phénomènes qui, technologiquement, économiquement, sociologiquement, semblent aujourd'hui "dépasser" le Droit. Le Droit serait-il donc désormais l'inférieur du Fait ? Peut-être. Autant le savoir. En tout cas, il faut y réfléchir. La GPA en est une bonne "épreuve", au sens probatoire du terme.

Les juges sont pris à partie, mais on ne peut reprocher au juge français de rendre des décisions en matière de GPA, puisque des justiciables portent des causes à trancher, que c'est leur office de le faire et qu'ils doivent le faire en application des règles de droit applicables, y compris les règles européennes, telles interprétées par la CEDH (I).

Dans son office, le juge a pour fonction de reprendre les solutions techniques, cela et pas plus, mais il peut aussi exprimer à travers la technique de motivation exprimer ce qui est la fonction même du Droit, à savoir la protection de la dignité des personnes, ici le cœur même de la question, comme l'exprima le 14 septembre 2015 le Tribunal Fédéral Suisse (II).

Jan. 2, 2016

Publications

Ce working paper a servi d'appui à la conférence sur Le coût de l'acte , faite dans les Rencontres Notariat - Université le 30 novembre 2015.

Il sert de base à l'article à la Semaine Juridique : "La référence aux "coûts pertinents pour le service rendu" : la nouvelle rationalité de la tarification de l'acte notarié". Il s'articule avec l'étude de Maître Dominique Houdard : "Présentation de la situation entre le vote de la Loi Macron et la parution du décret à venir devant fixer le nouveau tarif des notaires".

La loi du 6 août 2015 dite "Loi Macron" a constitué comme un choc pour la profession notariale. Cela tient sans doute au fait que certaines dispositions attestent d'un changement de logique. Il en est ainsi du mode d'élaboration du tarif, désormais élaboré en "considération" des "coûts pertinents pour le service rendu" et construit non plus par le seul garde des Sceaux mais encore par le ministre de l’Économie. Il est vrai que le Législateur français a quitté un système de délégation de souveraineté par lequel le tarif était transmis au notaire au même titre que sa charge et sa mission, pour adopter une logique de rationalité économique. Cette nouvelle logique est pourtant tout aussi cohérente. Elle ne surprend la profession notariale que parce qu'elle lui est inusitée. Ordinaire en Droit économique, elle n'emprunte pas au Droit de la concurrence mais bien plutôt à ce qui contrarie celui-ci, à savoir au Droit de la régulation. En cela, la loi nouvelle protège la profession notariale des principes concurrentiels, dans ce qu'ils ont de délétère.

Plus encore, dans cette application du Droit de la régulation et l'utilisation de standard très largement de tarifs élaborés en "considération des coûts", les notaires peuvent trouver une nouvelle place dans une perspective de politique économique, face au Droit de la concurrence ici contré.

Dec. 29, 2015

Publications

Ce working paper sert de base à un article paru au Recueil Dalloz le 14 janvier 2016.

Celui qui est sincère pose une question pour avoir une réponse qu’il ne connait pas par avance. Le rhétoricien cherche à influencer son interlocuteur pour accroître la probabilité que la réponse qui lui sera apportée lui soit favorable. Mais le sophiste glisse dans la question la réponse qu’il a pour but d’obtenir, celle-là précisément et surtout pas une autre. La question n’est donc pas une question puisqu'elle n’ouvre aucun débat, c’est une manœuvre d’adhésion obligée et pourtant consentie. La question n'est posée que pour obtenir un consentement unanime de l'auditoire dont le sophiste pourra se prévaloir par la suite pour mieux terrasser tout contradicteur qui voudrait le contrer, car il sera désormais armé des réponses qu'il a lui-même écrites.

Or, sous nos yeux le plus terrible exemple de sophistique juridique est en train de se déployer : celle mise en place depuis quelques années par les entreprises pour établir le marché du matériel humain, afin que le corps des femmes soit cessible, matière première pour fabriquer à volonté des enfants sur commande, cédés à la naissance pour satisfaire un désir d'enfant. L'établissement de ce marché est appelé par certains GPA.

Voilà comment est en train de se dérouler cette sophistique juridique. Elle est construite en 6 temps :

Dec. 6, 2015

Publications

Le 13 novembre 2015, des êtres humains ont déployé comme activité de massacrer tout ce qui a pu tomber sous le feu de leurs fusils mitrailleurs. Une telle boucherie était inconcevable, elle fût pourtant si aisément exécutée. Ainsi, ce que l'on ne fait pas, non pas parce que cela serait difficile mais parce qu'on ne s'autorise pas à le faire, c'est-à-dire tuer à l'aveugle le maximum d'êtres humains sans distinguer entre eux, a été fait. Simplement parce que les auteurs ont considéré leur acte comme concevable, parce qu'ils n'ont pas considéré les victimes comme des personnes et ont pu sans difficulté en tuant le plus possible le plus vite possible le mieux possible.

Cela conduit à regarder les activités humaines à travers quatre qualifications et à les confronter au Droit.

Prenons quatre qualifications qui sont comme 4 cubes : Faisable, Infaisable, Concevable, Inconcevable.

Et ensuite construisons ce qui va arriver demain et ce que le Droit doit en dire aujourd'hui.

Dans la réalité concrète, il y a des activités "faisables", parce que des individus ou des organisations en ont le désir et les moyens, physiques, techniques et financiers. Par symétrie, il suffit que manquent un de ses éléments manque pour que l'activité deviennent "infaisable" faut d'individus, d'organisation, d'espace, de technique, d'argent pour la mener ou de désir de le faire.

Par ailleurs, et c'est bien en parallèle qu'il convient de le penser, l'activité est "concevable". Comme nous sommes dans un système de liberté d'action, toute activité est concevable pragmatiquement dès l'instant qu'elle n'est pas "inconcevable". C'est le Droit qui peut poser que certaines activités sont inconcevables et les prohiber de ce fait. Les actes qui portent atteintes aux droits fondamentaux de la Personne, notamment. Le Droit imprime donc dans le monde concret la ligne entre le concevable et l'inconcevable, en posant par principe que l'inconcevable ne doit pas être fait.

Le principe selon lequel l'inconcevable ne doit pas être fait est le marque d'une société civilisée.

Sommes-nous aussi sûrs d'une articulation aussi simple et fondamentale aujourd'hui ?

Il convient de reprendre ces couples sur lesquels se construisent les sociétés. On peut tout d'abord les prendre un à un : le faisable et le Droit / l'infaisable et le Droit /l'Inconcevable et le Droit / le concevable et Droit.

Cela permet ensuite de les confronter en couple au Droit. Le faisable et le concevable face au Droit / L'infaisable et le concevable face au Droit / L'infaisable et l'Inconcevable face au Droit / le faisable face au Droit.

Dans un système technicien dans lequel le Droit est une "technique neutre", celui-ci accompagne ce qui "se fait" ou "se fera". Dans un système civilisé, les personnes vivant en groupe et prenant en considération autrui au regard d'une règle commune, les personnes doivent se comporter comme cela est concevable. Ainsi, comme une activité est à leur portée, si elle ne se conçoit pas c'est au Droit de l'entraver. Par exemple il est aisé de tuer toute une masse de personnes. Cela est faisable mais cela ne doit pas avoir lieu car cela n'est pas concevable si l'on accorde importance à la notion inventée par le Droit : la Personne.

A la croisée entre le Faisable et l'Inconcevable se situe donc le Droit lui-même. Il y apparaît en tant qu'il est distant des faits et constitue un mur sur lequel vient buter l'inconcevable qui se fait, hypothèse de gouffre de la civilisation.

Updated: Oct. 25, 2015 (Initial publication: Aug. 30, 2015)

Publications

Ce Working Paper sert de base à une contribution parue en décembre 2015 aux Archives de Philosophie du Droit.

La notion d'ordre public économique renvoie au rapport de force entre le Droit et l’Économie. L'ordre public économique a lui-même plusieurs natures suivant les rapports que le droit peut entretenir avec l'économie. Il est important de les distinguer nettement et de ne pas les confondre. En premier lieu, l'on doit distinguer "l'ordre public gardien des marchés", de "l'ordre public promoteur des marchés", de "l'ordre public architecte des marchés". En passant de l'un à l'autre, la dimension politique, voire souveraine, de l'ordre public économique apparaît du fait du changement de nature. En second lieu, l'on doit distinguer "l'ordre public de constitution des marchés de "l'ordre public d'octroi des marchés". En effet, c'est par des règles d'ordre public que le Droit à l'intérieur des marchés les garde, les bâtit ou les conçoive. Mais ce n'est qu'un versant de l'ordre public économique. Par un ordre public économique premier, des règles construisent des "octrois des marchés", pour empêcher que les objets de désir, objets naturels d'échanges, deviennent de ce fait objets de marché. Il s'agit d'un ordre public économique hautement politique, qui s'exprime par un rejet des élans de désir.

Cela serait une grave faute de ne pas percevoir les trois natures de l'ordre public économique (ordre public gardien de l'économie, ordre public promoteur de l'économie, ordre public d'octroi des marchés) les deux natures de l'ordre public économique.

Comme pour toute chose, la plus grande puissance de l'ordre public est dans sa version négative, ce par quoi des règles ferment l'accès du marché à des objets, des choses ou des prestations qui pourtant sont désirés, qui pourtant sont offertes. Ainsi, les personnes ne sont pas sur le marché, non pas parce qu'il n'y aurait pas de désir qu'elles y soient ni de consentement de leur part, mais parce que des règles d'ordre public économique le disent. Si on ne l'admet pas, alors parce que cette nature-là est la première forme de la prétention que constitue l'ordre public économique, alors celui-ci est dans sa nature-même récusé.

April 5, 2015

Publications

Droit et Marché à première vue ne sont pas sur le même plan, l'un étant une construction, une invention humaine, l'autre étant des marchés. Mais depuis le XVIIIième en Europe, l'on a pareillement institué, donc inventé le "Marché".

Ces deux institutions ont un rapport dialectique, puisque c'est par le droit que le Marché a été construit. La puissance des institutions dépend de ceux qui les construisent mais surtout de la foi de ceux qui les contemplent. Or, si le Droit a construit le Marché, aujourd'hui la foi se tourne vers le Marché et la croyance d'une loi qui lui sera proche et naturelle le rend universel, transportant avec lui sa "petite loi" juridique qu'est le contrat et le juge qui y est inclus, l'arbitre.

Plus encore, parce tout cela n'est qu'affaires humaines et donc affaires de pouvoir, la place de l'Institution qui fût celle de la puissance, tirée de sa source, par exemple le Peuple Constituant, est en train de descendre en-dessous de ce qui est là, c'est-à-dire le fait. En effet, que peut-on contre un fait ? Seul Dieu, et donc une Assemblée parlementaire par exemple qu'il est aisé de destituer, peut prétendre lutter contre un fait. Or, le Marché est aujourd'hui présenté comme un fait, tandis que ce qui le gouvernent seraient des phénomènes naturels, comme l'attraction entre l'offre et la demande, le fait d'offre ce qui attire, le fait de demander ce que l'on désire. Dès lors, seul Dieu, souvent brandi avec grande violence, peut prétendre encore dire quelque chose contre cela.

Aujourd'hui, Droit et Marché sont face à face. Curieusement les juristes sont assez taisant, peut-être sidérés de la destitution du Droit. Mais c'est la question de la Loi première qui est en jeu. Dans l'esprit occidental, depuis la pensée grecque l'on a pensé le sujet et la personne comme étant première, c'est-à-dire posée sans condition. Si on pose comme loi première l'efficacité de la rencontre des offres et des demandes, le monde a changé. Un monde sans Personne, avec des êtres humains plus ou moins attrayant, plus ou moins demanding , le monde des puissances ayant remplacé le monde de la volonté égale de tous. La technique devient la préoccupation première. Le droit qui était "art pratique" et les lois faites pour l'homme, devient une technique et les juristes se devront alors d'être neutres.

Depuis quelques décennies, Droit et Marché sont donc face-à-face (I), mais le Marché semble en passe de dominer parce qu'il est en train de quitter le statut inférieur d'institution pour accéder à celui, universel, de fait (II). L'enjeu devient alors de mesurer les effets d'une telle évolution et de déterminer, si le Droit devait s'effacer, quelles normes viendrait le remplacer (III).

Updated: March 20, 2015 (Initial publication: Jan. 28, 2015)

Publications

La répression est indissociable de la façon de réprimer. C'est pourquoi les difficultés de procédure sont des révélateurs de problèmes de fond. Actuellement, le problème de fond mis à jour par les batailles autour des procédures de sanctions en matière financière est ce pour quoi sont faites les sanctions.

Pour le régulateur, la sanction est un outil parmi d'autres pour réguler les marchés financiers. La sanction, dans un continuum avec son pouvoir normatif, sont ses dents et ses griffes grâce auxquelles les marchés financiers se développent. Cette finalité de politique financière justifie une répression objective avec un système probatoire reposant souvent par présomption conduisant à imputer des manquements à des opérateurs dans certaines positions sur ou à l'égard des marchés. Le régulateur doit avoir cette carte en main et l'utiliser selon cette méthode.

Par ailleurs, s'il arrive que des personnes commettent des fautes reprochables et ressenties comme telles par le groupe social, il convient qu'elles soient punies, jusqu'à la prison. Seule la justice pénale est légitime à le faire, légitimement alourdie par la charge de prouver l'intentionnalité, etc.

Il faut distinguer ces deux catégories d'incrimination. C'est à partir de là que les deux procédures et les deux systèmes probatoires peuvent se dérouler en même temps, mais sur des incriminations différentes. Pour l'instant cela n'est pas le cas, car les "manquements financiers" ne sont que le décalque des "délits financiers", allégés des charges de preuve qui protégeaient la personne poursuivie et qui doit pour l'instant répondre deux fois.

Problème de procédure ? Non, problème d'incrimination, dont on ne sortira pas par des solutions procédurales, la plus hasardeuse étant de créer une nouvelle institution, la plus calamiteuse était d'affaiblir le système en supprimant une des voies de poursuites, mais en distinguant dans les incriminations qui sont pour l'instant redondantes.

Ainsi, la répression comme outil de régulation utilisée par le régulateur est au point, mais le véritable droit pénal financier demeure à consolider pour atteindre son objectif propre et classique : punir les fautes, y compris par de la prison.

C'est au législateur de remettre de l'ordre. Il est possible que la décision dite "EADS" du 18 mars 2015 rendue par le Conseil constitutionnel l'y pousse.