14 janvier 2015

Blog

Oublions un instant l'objet même de l'arrêt AZF et limitons la lecture à la question procédurale tranchée par l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 13 janvier 2015.

Celui-ci est très remarquable et mérite pleine approbation en ce qu'il affirme l'obligation des juges de respecter l'impartialité de l'institution juridictionnelle, mise à mal si les personnes qui ont à faire à elle peuvent établir un "doute objectif" concernant l'impartialité d'un juge.

A travers cette affirmation, c'est un jeu de présomptions, la principale étant la présomption de l'impartialité du juge, que la Cour de cassation établit, mettant en juste mesure les charges et les objets de preuve en la matière.

Lire ci-dessous un commentaire développé de l'arrêt.

21 novembre 2014

Base Documentaire : Doctrine

9 novembre 2014

Blog

La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a rendu un arrêt le 4 mars 2014, Grande Stevens, affirmant qu'en matière financière, l'État italien ne peut pour un même fait infliger à une personne et une sanction pénale et une sanction administrative.

Le Conseil constitutionnel vient de rendre une décision sur QPC le 24 octobre 2014, M. Stéphane R. et autres (Cour de discipline budgétaire et financière), concluant à la constitutionnalité d'un tel cumul. Par un arrêt du 23 juillet 2014, le Conseil d'État avait estimé que la question était suffisamment sérieuse pour qu'elle lui soit posée.

Les deux Considérants justifiant la solution la motivent ainsi :

Le premier pose "que le principe de nécessité des peine n'interdit pas au législateur de prévoir que certains faits puissent donner lieu à différentes qualifications ; que le principe de proportionnalité des peines ne fait pas obstacle à ce que, lorsque des faits peuvent recevoir plusieurs qualifications ayant un objet ou une finalité différents, le maximum des sanctions prononcées par la même juridiction ou autorité répressive puisse être plus sévère que pour des faits qui ne pourraient recevoir que l'une des ces qualifications ; que les sanctions prévues par les articles L.313-1, ..., du code des juridictions financières ne sont pas contraires aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines".

Le second pose que "le principe de la nécessité des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature disciplinaire ou pénale en application de corps de règles distinctes devant leurs propres ordres de juridictions".

Certes, le fait qu'il s'agit d'une des multiples ramifications de ce qu'il est convenu d'appeler L'affaire Tapie a peut-être joué. Mais les deux décisions de justice semblent bien en pleine contradiction. Décidément, les juges dialoguent de moins en moins ... S'il y a "bataille", qui restera sur le carreau ?

2 novembre 2014

Blog

Un peintre pratiquant le street art est connu pour peindre sur les murs et tous autres supports urbains des chats jaunes;

Un peintre pratiquant le street art est connu pour peindre sur les murs et tous autres supports urbains des chats jaunes;

De gros, pacifiques et sympathiques chats jaunes.

Mais le statut juridique du street art est bien incertain. Or, tant qu'un phénomène n'est pas entré dans une catégorie établie par le système juridique, par la technique de la "qualification", le phénomène est comme en errance dans le système juridique.

Ainsi, là où la critique voit de l'art, parce que la locution utilise non seulement le mot art , mais encore le mot street , le droit s'accroche à ce terme-ci, pour qualifier le fait comme une dégradation.

Cela ne dérange guère les artistes, indifférents au fait que leur "travail", "oeuvre", "chose", soit effacé. L'éphémère est le lot du street art. Cela chagrine davantage les municipalités ou les entreprises qui supportent le coût du nettoyage.

C'est pourquoi la RATP en a eu assez de payer (et de devoir répercuter sur le coût du billet ou le montant des subventions publiques) les nettoyages. Elle est donc à l'origine des poursuites pénales contre celui-ci qui a dessiné ces gros chats jaunes sur les murs du métro parisien.

Lorsque le Tribunal correctionnel de Paris a déclaré par jugement du 29 octobre 2014 ces poursuites irrecevables, pour vice de procédure, il a reçu l'approbation publique.

Pourquoi ?

Sans doute parce que l'artiste est célèbre et ses chats par ailleurs exposés dans des galeries. Mais aussi parce que le chat est en train de devenir un animal "intouchable", animal préféré d'Internet, Internet sur lequel les internautes trouvent "évidente" la reconnaissance en train de se faire de l'animal comme "être sensible" par une loi nouvelle.

31 octobre 2014

Blog

Les systèmes politiques sont désorientés face aux mouvements terroristes nouveaux, notamment celui qui a l'audace de prendre l'appellation d'État islamique.

Les États pensent à des solutions, mais la difficulté vient du fait que les personnes auxquelles ils sont confrontés n'ont pas encore commis d'actes. Leur acte consiste à partir pour rejoindre un mouvement, concrétisation de leur liberté d'aller et venir. Certes, l'État sait que ce déplacement n'a de sens que pour participer à des actions interdites, à savoir tuer en masse. Mais "sur le moment", l'acte en lui-même ne semble pas répréhensible.

Le Royaume-Uni a l'ingéniosité de faire renaître l'interdiction de la "double allégeance" pour affirmer que le seul fait de prétendre agir par obéïssance à un autre que la Couronne suffit à constituer un acte criminel (la "Haute trahison").

Dans sa chronique du 31 octobre 2014, Brice Couturier se demande s'il convient de "juger les jihadistes plutôt que de les refouler".

En effet, et d'une façon logique, il se demande s'il ne convient pas, plutôt que de restreindre leur liberté d'aller et de venir, de les laisser partir, passivement en les empêchant, peut-être activement en les autorisant. Si par la suite, s'il s'avère qu'ils commettent des actes répréhensibles, dans ce second temps, il sera possible, adéquat de les appréhender et de leur reprocher efficacement l'acte criminel enfin perpétré.

Brice Couturier affirme que cela serait plus légitime que de procéder comme le fait le projet de loi de lutte contre le terrorisme, déjà votée par l'Assemblée Nationale le 29 octobre 2014 et soumis désormais au Sénat.

En effet, ce texte réprime un comportement consistant notamment à consulter des sites Internet, à préparer des explosifs, à détenir des armes, à repérer des cibles, etc., sans qu'un acte ait été encore commis. Pour les pénalistes, cela n'est pas conforme à l'exigence du droit pénal classique, lequel exige un acte pour que la personne soit sanctionnée. La seule intention ne peut justifier une condamnation. L'infraction comprend non seulement l'élément légal et l'élément intentionnel, mais encore l'élément matériel. Nous verrons ce que le Conseil constitutionnel en dira.

Mais suivons ce raisonnement. Plutôt que de sanctionner avant l'acte, expulsons les personnes pour mieux qu'elles le commettent et ainsi, dans le respect de Beccaria, les sanctionner par la suite, les trois attributs de l'infraction étant réunis.

Comment attrape-t-on les personnes ayant rejoint le mouvement terroriste, à la fois international et infiltré, une fois que l'État a concrétisé leur liberté d'aller et venir par le biais paradoxal de l'expulsion ?

12 octobre 2014

Publications

Certains évoquent la "régulation" comme solution pour rendre admissible les conventions de maternité pour autrui, appelées parfois "GPA". Ayant souvent travaillé sur l'idée, les objets et les techniques du "droit de la régulation", j'écris cette étude pour affirmer qu'il n'est concevable d'appliquer le droit de la régulation en matière de convention de maternité pour autrui.

Certains évoquent la "régulation" comme solution pour rendre admissible les conventions de maternité pour autrui, appelées parfois "GPA". Ayant souvent travaillé sur l'idée, les objets et les techniques du "droit de la régulation", j'écris cette étude pour affirmer qu'il n'est concevable d'appliquer le droit de la régulation en matière de convention de maternité pour autrui.

En effet, quelle que soit l'hypothèse, on ne peut réguler que des situations licites.

Or, les conventions de maternité pour autrui, même si on les imagine faite à titre gracieux, l'enfant étant remis dans un geste de "don magnifique" sont atteintes d'une illicéité absolue.

Celle-ci n'est pas entamée par les techniques de régulation auxquelles certaines songent, qu'il s'agisse d'une régulation "éthique", d'une régulation par des mécanismes ex ante (réglementation et autorité administrative) ou des mécanismes ex post (contrôle du juge). L'exemple britannique le montre.

Ainsi, la régulation est inapplicable et ne peut être appelée pour légitimer les conventions par lesquelles les femmes s'offrent, leur grossesse leur permettant d'offrir leur bébé à la naissance. En effet, le droit défend les personnes, ici les femmes et les enfants, présents et futurs, en les empêchant de se transformer ou d'être transformés en choses.

8 septembre 2014

Publications

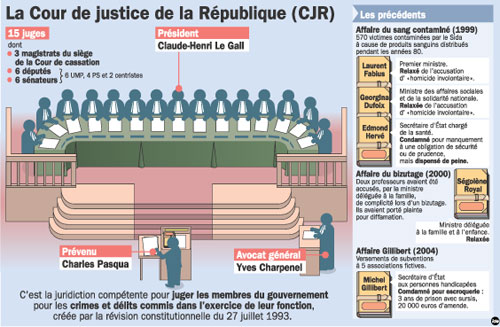

Le 26 août 2014, la commission d'instruction de la Cour de justice de la République a mis en examen Madame Christine Lagarde. Le texte utilisé pour y procéder est l'article 432-16 du Code pénal qui permet de reprocher, au titre de faute pénale, la "négligence" d'un dépositaire de l'autorité publique qui a permis à un tiers de détourner des fonds publics.

Le 26 août 2014, la commission d'instruction de la Cour de justice de la République a mis en examen Madame Christine Lagarde. Le texte utilisé pour y procéder est l'article 432-16 du Code pénal qui permet de reprocher, au titre de faute pénale, la "négligence" d'un dépositaire de l'autorité publique qui a permis à un tiers de détourner des fonds publics.

Le comportement de Madame Christine Lagarde est celui qu'elle a eu lorsqu'elle était alors Ministre des Finances et de l'Économie, en décidant de recourir à l'arbitrage pour trouver une issue aux multiples contentieux opposant indirectement l'État et le groupe Bernard Tapie, puis en décidant de ne pas former un appel-nullité contre la sentence arbitrale de 2008.

Cette mise en examen est une atteinte à la séparation des pouvoirs, qui est un principe constitutionnel majeur, visé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui rappelle que sans ce principe "il n'y a point de Constitution".

Il s'agit d'une mise sous tutelle du Politique par les magistrats. En effet , un ministre, parce qu’il est ministre et non pas administrateur, doit pouvoir décider. Doit pouvoir ne pas suivre l’opinion de son administration.

Ne pas l'admettre, c'est de la part des magistrats non seulement ne pas suivre toute la jurisprudence mais encore violer le coeur de la Constitution française.

6 août 2014

Blog

Par son arrêt du 23 juillet 2014, MM. B., A. et C., le Conseil d'Etat transmet une question prioritaire de constitutionnalité (Q.P.C.) au Conseil constitutionnel à propos de la conformité de l'organisation procédurale de la Cour de discipline budgétaire et financière au regard du principe constitutionnel d'impartialité et de légalité des sanctions de la Cour de discipline budgétaire et financière (C.D.B.F).

Par son arrêt du 23 juillet 2014, MM. B., A. et C., le Conseil d'Etat transmet une question prioritaire de constitutionnalité (Q.P.C.) au Conseil constitutionnel à propos de la conformité de l'organisation procédurale de la Cour de discipline budgétaire et financière au regard du principe constitutionnel d'impartialité et de légalité des sanctions de la Cour de discipline budgétaire et financière (C.D.B.F).

En effet, la jurisprudence du Conseil constitutionnel a intégré dans le corpus constitutionnel la conception d'impartialité objective telle que la jurisprudence judiciaire et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme l'ont imposé : les organes qui exercent un pouvoir de sanction doivent donner à voir leur impartialité ("impartialité objective") aux tiers qui doivent avoir confiance dans l'organe doté d'un pouvoir de sanction.

En outre et entre autres, le Conseil d'Etat pose au Conseil constitutionnel la question de savoir si la C.D.B.F. ne méconnait pas les principes constitutionnels qui régissent la matière répressive,parmi lesquels le principe non bis in idem. Or, si le Conseil constitutionnel le reconnait, alors, l'on devra considérer que c'est non seulement le cumul des sanctions juridictionnelles qui est interdit, mais encore celui des sanction pénales et administratives, déjà sanctionné par la Cour européenne des droits de l'Homme le 4 mars 2013.

___

Lire le billet de blog publié par la suite, à propos de la décision du Conseil constitutionnel du 24 octobre 2014, concluant à la constitutionnalité du dispositif.

27 juin 2014

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : DRUMMOND, France, Répression des abus de marché v. non bis in idem. Perspectives d'évolution, in Mélanges en l'honneur du professeur Nicole Decoopman, coll. "CEPRISCA, PUF, 2014, p.185-196.

Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article par le drive de Science po, dans le dossier "MAFR - Régulation".

18 juin 2014

Base Documentaire : Doctrine

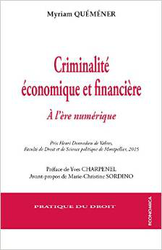

Référence complète : Quéméner, M., Criminalité économique et financière à l'ère numérique, préf. Charpenel, Y. et avant-propos Sordino, M.-Ch., , coll. "Pratique du droit", Économica, 2015, 479 p.

Lire la 4ième de couverture.

Lire la table des matières.

Lire l'avant-propos.

25 avril 2014

Publications

Ce working paper a été établi pour servir de base à l'article publié dans l'ouvrage Régulation. Gouvernance. Complexité dans la finance mondialisée, volume 2014 paru dans la collection Le Rapport Moral sur L'argent dans le Monde.

Il développe l'idée que l'on a l'impression que le droit est plus que jamais puissant en régulation bancaire et financière : il envahit tout et apparait sous sa forme la plus terrible qu'est le droit pénal et le droit administratif répressif. Cela ne paraît que le début : tout est droit !

Mais en réalité, l'on doit considérer que le droit est plus faible que jamais.En effet, si le droit de régulation bancaire et financière est devenu avant tout répressif, c'est parce qu'il est faible. Il n'est plus que la voie d'exécution d'une multitude de règles microscopiques, une sanction s'adossant à toute prescription. Mais la répression a perdu son autonomie, tandis qu'elle se débarrassait des droits de la défense.

Plus encore, le droit s'est dégradé en réglementation. La régulation va vers un amas aléatoire de prescriptions peu compréhensibles, dans un droit qui s'essouffle à poursuivre l'imagination des opérateurs. Alors que ceux-ci auraient besoin d'un droit qui fixe par avance et clairement des lignes.

C'est donc un droit faible et de mauvaise qualité vers lequel la régulation bancaire et financière va et par lequel elle est envahie.

Le juriste ne peut qu'être aussi chagriné que le financier.

Mise à jour : 31 juillet 2013 (Rédaction initiale : 20 septembre 2011 )

Enseignements : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011

17 septembre 2009

Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Une "politique de sanction" peut-elle exister dans la régulation financière et être commune aux régulateurs et aux juges", in M.-A. Frison-Roche et J.-Cl. Magendie (dir.), Politique de sanction et régulation des marchés financiers, Supplément thématique Bulletin Joly Bourse, septembre/octobre 2009. p.419-448.

____

📘Lire la présentation générale de la publication collective dans laquelle l'article est paru.

____

____

► Résumé de l'article : La première partie de l'article pose la question de savoir s'il peut exister une "politique de sanction". Si la réponse est positive, la seconde partie pose alors la question de savoir si elle peut être commune au Régulateur et au Juge.

Répondre Oui à la première question n'est pas évident car si le ministère public insère son action dans la "politique pénale"du ministre, ce que certains contestent d'ailleurs aujourd'hui, le Juge pénal n'aurait, ne pourrait, pas à le faire, statuer plutôt au cas par cas, restaurant la légalité atteinte par l'infraction. La perspective d'une sorte de "droit pénal régulatoire" à dimension systémique peut poser des difficultés éthiques.

A l'inverse de la tautologie pénale, le maniement des règles par le Régulateur s'opère d'une façon téléologique, la sanction étant alors un instrument comme un autre, même s'il est plus puissant qu'un autre. La question est alors de savoir qui de la première logique ou qui de la seconde va prédominer car l'enjeu est celui des lacunes.

En effet, quand il y a du vide, le juge répressif le remplira par le principe de liberté et ne sanctionnera pas. Aucune "politique pénale" ne doit changer ce principe constitutionnel. Le Régulateur guidé par la finalité aura tendance pour satisfaire la fin, si le comportement la contrarier, à sanctionner.

Dès lors, l'on peut se demander si une "politique commune" peut se concevoir et se pratiquer entre le Régulateur et le Juge.

Dans la seconde partie de l'article, il est d'accord affirmé que pour satisfaire sa mission et ce que les marchés attendent, le Régulateur doit avoir une "jurisprudence", c'est-à-dire établir des principes, s'y tenir, ne pas se contredire dans le temps. C'est un point de contact avec le Juge, puisque c'est la politique de sanction que le Régulateur met en place qui participe à cette "jurisprudence" attendue, tandis que le Juge, dont tout le monde sait qu'il crée du Droit, est lui-même tenu par sa jurisprudence.

Mais il y a un obstacle à une "politique commune". Le juge peut difficilement passer d'une constance dans le temps à une "politique", à un programme Ex Ante, il est donc plus faible que le Régulation, tandis que le Régulateur, qui est donc plus fort, est aussi plus faible, puisque ses décisions sont soumises à la censure du Juge.

Comment faire ?

Tout d'abord rapprocher le Régulateur et le ministère public, puisque celui-ci développe une politique pénale.

Ensuite que le Juge intègre dans ses décisions la dimension systémique que le Régulateur intègre lui par nature. Le juge peut le faire, surtout s'il rencontre davantage le Régulateur.

________

8 septembre 2009

Publications

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le modèle du bon juge Magnaud, in Mélanges Georges Wiederkehr De code en code, Dalloz, 2009, pp.335-342.

____

____

► Résumé de l'article : A travers l’histoire célèbre du "bon juge Magnaud" apparait la mauvaise face du juge, lorsque son sentimentalisme submerge le légalisme. Il en résulte une imprévisibilité des jugements et des positions politiques des juges illégitimes.

Mais l’affaire du juge Magnaud nous montre aussi la bonne face du magistrat car celui-ci utilisa la théorie de l’état de nécessité. En cela, il médiatisa l’application de la loi avec une théorie solide qui fait que la faim fait perdre le libre arbitre et que le principe de légalité n’est plus mal mené, l’état de nécessité constituant un fait justificatif. On mesure alors que le juge peut exprimer son sentiment de justice lorsqu’il le médiatise par des principes théoriques abstraits et stables comme le fit par exemple la Cour de cassation lorsqu’elle inventa la responsabilité générale du fait des choses. Cette obligation de médiatisation du sentiment de justice par une théorie entre la loi et le jugement distingue le pouvoir normatif du juge, qui en est ainsi fondé mais limité, alors que le pouvoir normatif du législateur ne subit pas une telle contrainte.

► Lire ci-dessous un résumé plus développé de l'article⤵️

30 novembre 2005

Enseignements : Participation à des jurys de thèses

► Référence : Frison-Roche, M.-A., membre du jury de la thèse de Soazig Ledan, Le droit pénal et les mouvements de capitaux, Université de Toulouse I , 30 novembre 2005.

► Autres membres du jury :

- Barbieri, J.-F.., professeur à l'Université de Toulouse I ;

- Lamy, B. de, professeur à l'Université de Toulouse I ;

- Malabat, V., professeur à l'Université de Bordeaux IV ;

- Mascala, C., professeur à l'Université de Toulouse I, directrice de la thèse ;

19 décembre 2001

Publications

9 juillet 2001

Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "La constitution d’un droit répressif ad hoc entre système juridique et système économique et financier", in M.-A. Frison-Roche, J.-Cl. Marin et Cl. Nocquet (dir.), La justice pénale face à la délinquance économique et financière, Dalloz, 2001, pp.17-30.

____

📝lire l'article

____

9 juillet 2001

Publications

►Référence complète : M.-A. Frison-Roche, J.-Cl. Marin et Cl. Nocquet (dir.), La justice pénale face à la délinquance économique et financière, Dalloz, coll. "Thèmes et commentaires", 2001.

____

📝Lire la présentation de l'article de Marie-Anne Frison-Roche : La constitution d'un droit pénal ad hoc

20 novembre 1999

Enseignements : Participation à des jurys de thèses

► Référence : Frison-Roche, M.-A., membre du jury de la thèse de Christophe Samper, La place du droit pénal dans le droit économique, Université Aix-Marseille III, 20 novembre 1999.

► Autres membres du jury :

- Cimamonti, S., professeure l’Université Université Aix-Marseille III ;

- Farjat, G., professeur émérite à l'Université de Nice ;

- Gassin, R., professeur l’Université Université Aix-Marseille III, directeur de la thèse ;

- Mestre, J., professeur à l’Université Université Aix-Marseille III ;

- Robert, J.-H., professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris II), directeur de l'Institut de criminologie.

► Lire le résumé et la table des matières de la thèse

Au terme de la soutenance, la candidate a obtenu le titre de docteur en droit, avec la mention très honorable et les félicitations du jury.

____

18 juin 1998

Conférences

19 novembre 1997

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Considération des règles répressives dans les prises de décision des entreprises, in Pratique des affaires et contrôle judiciaire, n° spécial des Petites Affiches, 19 novembre 1997, p.25 s.

5 juillet 1997

Conférences

19 juin 1997

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne (dir.) Les enjeux de la pénalisation de la vie économique, coll. "Thèmes et commentaires", Dalloz, 1997, 210 pages.

24 avril 1997

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Fried, Ch., Libéralisme et droit pénal, in Frison-Roche (dir.), Les enjeux de la pénalisation de la vie économique, collection "Thèmes et Commentaires", Dalloz, 1997, p. 101-108.

Les étudiants de Sciences po peuvent lire cet article via le Drive dans le dossier "MAFR - Régulation"