6 avril 2023

Interviews

♾️suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

♾️s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy, "Avocat et droits de la défense dans les enquêtes internes et la justice négociée", entretien avec Marina Brillié-Champaux, Dalloz Actu Étudiant, 6 avril 2023.

____

____

► Présentation de l'entretien par le journal : "Futurs avocats, c’est à vous que s’adresse cette interview de Marie-Anne Frison-Roche, agrégée des Facultés de Droit, directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et de Matthieu Boissavy, avocat aux barreaux de Paris et de New York, médiateur, membre du Conseil National des Barreaux, vice-président de la commission Libertés et droits de l’Homme. Les 20 et 21 avril 2023 le Conseil national des barreaux, sous l’impulsion de ses commissions Libertés et droits de l’Homme et Droit et Entreprise, organise un colloque sur le thème « Avocat et droits de la défense dans les enquêtes internes et la justice négociée ». Si vous êtes déjà dans la profession, il se peut que leurs réponses vous intéressent pour le respect du droit à la justice !"

____

► Questions posées :

- En quoi consistent les enquêtes internes ?

- Qu’appelle-t-on la justice négociée ?

- Qu’attendez-vous de ce colloque ?

Le questionnaire de Désiré Dalloz

- Quel est votre meilleur souvenir d’étudiant ?

- Quels sont votre héros et votre héroïne de fiction préférés ?

- Quel est votre droit de l’Homme préféré ?

________

3 avril 2023

Interviews

♾️suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

♾️s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche & M. Boissavy, "Colloque : « Avocat et droits de la défense dans les enquêtes internes et la justice négociée »", entretien avec Olivia Dufour, Actu-Juridique, 3 avril 2023.

____

____

► Présentation de l'entretien par le journal : "Le Conseil national des barreaux (CNB) organise les 20 et 21 avril prochains un colloque intitulé « Avocat et droits de la défense dans les enquêtes internes et la justice négociée ». Matthieu Boissavy, avocat aux barreaux de Paris et de New York, médiateur et vice-président de la commission Libertés et droits de l’Homme du Conseil national des barreaux et Marie-Anne Frison-Roche, professeure de droit, directrice du Journal of Regulation and Compliance nous expliquent les enjeux de ces nouvelles pratiques judiciaires qui bousculent le rôle traditionnel des acteurs de la justice, qu’il s’agisse des avocats ou des magistrats."

____

► Questions posées :

- Le CNB organise les 20 et 21 avril prochains un colloque sur le thème : Avocats et droits de la défense dans les enquêtes internes et la justice négociée. Pourquoi ce choix ?

- La compliance n’est-elle pas en train de bouleverser le métier d’avocat ?

- Comment cela se traduit-il en pratique ?

- Quelles sont les implications déontologiques, ne faut-il pas inventer de nouvelles règles ?

- Qu’est-ce que la CJIP a changé dans le métier d’avocat ?

- Quels sont les nouveaux risques pour l’avocat ?

- Cela modifie-t-il les relations entre avocats, parquet et juges du siège ?

________

10 février 2023

Base Documentaire : 01. Conseil constitutionnel

► Référence complète : Conseil constitutionnel, décision n°2022-1035, QPC, du 10 février 2023, Société Sony interactive entertainment France et autre

____

________

2 février 2023

Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Régulations & Compliance", JoRC & Dalloz

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2023, 490 p.

____

► Présentation de l'ouvrage : Sanctions, contrôles, recours, deals : les juges et les avocats sont partout dans les mécanismes de Compliance, créant des situations inédites, parfois sans solution encore disponible. Alors même que la Compliance avait été conçue pour éviter le juge et produire de la sécurité en évitant le conflit. Cette juridictionnalisation est donc nouvelle. Obligeant les entreprises à poursuivre et à juger, rôle contraint, peut-être contre-nature. Conduisant à l’adaptation des principes majeurs de procédures, avec difficulté. Confrontant l’arbitrage à des perspectives inédites. Mettant au cœur le juge, dans des mécanismes pensés pour qu’il n’y figure pas. Comment en pratique agencer ces contraires et anticiper les solutions ? C’est le défi relevé par cet ouvrage.

____

📘 Parallèlement, un ouvrage en anglais, Compliance Jurisdictionalisation, est publié dans la collection éditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et les Éditions Bruylant.

____

📅 Cet ouvrage vient à la suite d'un cycle de colloques 2021 organisés par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et des Universités qui lui sont partenaires.

____

Ce volume s'insère dans la ligne des ouvrages qui dans cette collection sont consacrés à la Compliance.

📚 Lire les présentations des autres ouvrages de la Collection portant sur la Compliance :

- les ouvrages suivants :

🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕Le système probatoire de la compliance, 2025

🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕L'obligation de compliance, 2024

🕴️M.A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), 📕Compliance & droits de la défense. Enquête interne - CJIP - CRPC, 2023

- les ouvrages précédents :

🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕Les buts monumentaux de la Compliance, 2022

🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance, 2021

🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕Pour une Europe de la Compliance, 2019

🕴️N. Borga, 🕴️J.-Cl. Marin et 🕴️J-.Ch. Roda (dir.), 📕Compliance : Entreprise, Régulateur, Juge, 2018

🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕Régulation, Supervision, Compliance, 2017

🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕Internet, espace d'interrégulation, 2016

📚Consulter les autres titres de la collection.

___

► Présentation générale de l'ouvrage : Il y eut toujours des juges et des avocats en Droit de la Compliance, notamment parce que celui-ci est le prolongement du Droit de la Régulation dans lequel ils ont pleine place. Cela résulte du fait que les décisions qui sont prises au titre de la Compliance sont contestables en justice, y compris arbitrale, celles émises par l'entreprise, comme celles des Etats ou des Autorités, le juge devenant à son tour ce par quoi le Droit de la Compliance est effectif.

La nouveauté tient davantage dans le phénomène de la "juridictionnalisation", c'est-à-dire que le modèle juridictionnel pénètre tout le Droit de la Compliance, et pas seulement la part Ex Post que celui-ci comprend. Plus encore, il semble que cette juridictionnalisation influence la dimension pourtant non juridique de la Compliance. Ce mouvement a des effets qu'il faut mesurer et des causes qu'il faut comprendre. Des avantages et des inconvénients qu'il faut mettre en balance. Ne serait-ce que pour se former une opinion face à des entreprises devenues procureur et juge d'elles-mêmes et des autres ... : encourager cette "Juridictionnalisation de la Compliance", la combattre, l'infléchir peut-être ? En tout cas, la comprendre !

____

🏗️Construction générale de l'ouvrage

L'ouvrage s'ouvre sur une double Introduction. La première, en accès libre, consiste dans un résumé de l'ouvrage, la seconde, substantielle, porte sur la nécessité de conformité le Juge et l'Avocat pour que le Droit de la Compliance soit la caractéristique des États de Droit.

Le premier Titre est consacré à ce qui est spécifique au Droit de la Compliance : la transformation des entreprises en Procureur et Juge d'elles-mêmes, voire des autres.

Le deuxième Titre a pour objet d'étudier les interférences qui se développent entre le Droit processuel et les techniques de compliance.

Le troisième Titre mesure l'emprise des raisonnements et des exigences du Droit de la Compliance dans des modes de résolution des litiges où il n'était pas, sauf exception, présent, mais où il a un grand avenir : l'arbitrage.

Parce que procès et jugement sont indissociables, parce que techniques juridiques et Etat de Droit ne doivent pas l'être et que les techniques de Compliance pourraient paradoxalement être l'arme de leur dissociation, parce que le pouvoir de juger et les procédures qui l'entourent ne doivent pas être dissociés, parce que donc Compliance et Etat de Droit doivent être pensés et pratiqués ensuite, la montée en puissance de l'un devant être le signe de la montée en puissance de l'autre, et non le prix de l'affaiblissement de l'Etat de Droit, le quatrième Titre a pour objet le rôle du Juge dans la Compliance.

___

►Appréhender l'ouvrage en s'appuyant sur la présentation des articles :

DOUBLE INTRODUCTION

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Lignes de force de l'ouvrage La juridictionnalisation de la Compliance accès ligne au texte intégral

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Conforter le rôle du Juge et de l'Avocat pour imposer la Compliance comme caractéristique de l'État de Droit

I. L'ENTREPRISE INSTITUÉE PROCUREUR ET JUGE D'ELLE-MEME ET D'AUTRUI PAR LE DROIT DE LA COMPLIANCE

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le "jugeant-jugé". Articuler les mots et les choses face à l'éprouvant conflit d'intérêts

🕴️C. Granier, 📝Réflexions sur l'existence d'une jurisprudence des entreprises

🕴️L.-M. Augagneur,📝La juridictionnalisation de la réputation par les plateformes

🕴️A. Bruneau,📝L'entreprise juge d'elle-même : la fonction compliance dans la banque

🕴️Ch. Lapp, 📝La compliance dans l'entreprise : les statuts du process

🕴️J. Heymann, 📝La nature juridique de la "Cour suprême" de Facebook

🕴️D. Latour, D., 📝Les enquêtes internes au sein des entreprises

🕴️A. Bavitot, 📝Le façonnage de l'entreprise par les accords de justice pénale négociée

🕴️S. Merabet, 📝La vigilance, être juge et ne pas juger

II. LE DROIT PROCESSUEL À L'OEUVRE DANS LE DROIT DE LA COMPLIANCE

🕴️N. Cayrol,📝Des principes processuels en Droit de la Compliance

🕴️F. Ancel,📝Le principe processuel de compliance, un nouveau principe directeur du procès ?

🕴️B. Sillaman, 📝Secret professionnel et coopération : les leçons de procédure tirées de l’expérience américaine pour une application universelle

🕴️S. Scemla et 🕴️D. Paillot, 📝La difficile appréhension des droits de la défense par les autorités de contrôle en matière de compliance

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Ajuster par la nature des choses le Droit processuel au Droit de la Compliance

III. L'ARTICULATION DE LA COMPLIANCE ET DE L'ARBITRAGE INTERNATIONAL

🕴️J.-B. Racine, 📝Compliance et arbitrage. Essai de problématisation

🕴️E. Silva-Romero et 🕴️R. Legru, 📝Quelle place pour la Compliance dans l'arbitrage d'investissement ?

🕴️C. Kessedjian, 📝L'arbitrage au service de la lutte contre la violation des droits de la personne humaine par les entreprises

🕴️M. Audit,📝La position de l'arbitre en matière de compliance

🕴️J. Jourdan-Marques,📝 L’arbitre, juge ex ante de la compliance ?

🕴️E. Kleiman, 📝Les objectifs de la compliance confrontés aux acteurs de l’arbitrage

🕴️F.-X. Train, 📝Arbitrage et procédures parallèles exercées au titre de la compliance

🕴️Cl. Debourg, 📝La compliance au stade du contrôle des sentences arbitrales

IV. LE JUGE DANS LE DROIT DE LA COMPLIANCE

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le juge, l'obligation de compliance et l'entreprise. Le système probatoire de la Compliance

🕴️J. Morel-Maroger,📝La réception des normes de la compliance par les juges de l'Union européenne

🕴️S. Schiller, 📝Un juge unique en cas de manquement international à des obligations de compliance ?

🕴️O. Douvreleur,📝Compliance et juge du droit

🕴️F. Raynaud, 📝Le juge administratif et la compliance

🕴️E .Wennerström, 📝Quelques réflexions sur la Compliance et la Cour européenne des droits de l'Homme

________

2 février 2023

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : S. Scemla et D. Paillot, "La difficile appréhension des droits de la défense par les autorités de contrôle en matière de compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 241-249.

____

📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié

____

► Résumé de l'article (fait par les auteures) : Depuis décembre 2016, la loi « Sapin 2» impose aux entreprises françaises entrant dans son champ d’application de mettre en place huit mesures très contraignantes de lutte contre la corruption, telles qu’une cartographie des risques, un système de lancement d’alertes, ou encore une procédure d’évaluation des tiers.

Afin de s’assurer de la mise en œuvre de ces obligations, la loi Sapin 2 a créé l’Agence française anticorruption (AFA), à laquelle elle a confié trois missions : d’abord celle d'aider toute personne à prévenir et à détecter les faits de corruption ; ensuite, de contrôler la qualité et l'efficacité des programmes anti-corruption déployés ; enfin, de sanctionner, par sa Commission des sanctions, les éventuels manquements constatés.

Or, comme le Conseil d’État l’a relevé, les pouvoirs donnés aux administrations se sont stratifiés et multipliés. Si le Conseil d’Etat propose d’améliorer le déroulement et l’efficacité des contrôles des administrations en harmonisant les usages et en simplifiant leurs attributions et compétences, il nous semble également urgent de remédier aux nombreuses lacunes procédurales fortement attentatoires aux droits de la défense.

Dans le cadre de ses contrôles, l’AFA s’arroge en effet divers pouvoirs qui, pour certains, ne sont pas prévus par la loi, et qui, pour la plupart, portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux au premier rang desquels se trouvent le principe du contradictoire et le droit de ne pas s’auto-incriminer. A titre d’exemple, l’AFA ne juge pas utile de rédiger un procès-verbal des auditions des personnes physiques qu’elle entend, privant celles-ci de la possibilité de se défendre des propos qui seraient rapportés par l’autorité de contrôle devant la Commission des sanctions.

Plus structurellement, le champ de la mission de l’AFA est extrêmement large, la loi lui permettant d’exiger que lui soient communiqués « tout document professionnel ou toute information utile », sans plus de précisions sur la notion d’utilité. L’AFA considère de plus que le secret professionnel ne lui est pas opposable et que la remise volontaire sans réserve de documents entraine la renonciation de l’entité à se prévaloir du secret professionnel.

Outre de potentielles conséquences graves si une procédure était aussi diligentée par une autorité étrangère, le concept de « remise volontaire » ne reflète aucunement la réalité de ces contrôles. En effet, les entités contrôlées coopèrent sous la menace d’une poursuite du chef de délit d’entrave, qui les contraint à communiquer des documents au risque de contribuer à leur propre incrimination.

Ces multiples défaillances procédurales rencontrées lors des contrôles de l’AFA, doivent donc être réformées, comme le préconise le Conseil d’Etat, de façon à imposer aux autorités de contrôle de prendre en compte les droits de la défense.

________

23 septembre 2021

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : S. Scemla & D. Paillot, "The difficulty for Compliance Enforcement Authorities to comprehend the Rights of the Defence in compliance matters", in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Jurisdictionalisation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître.

____

📘lire la présentation générale de l'ouvrage, Compliance Jurisdictionalisation, dans lequel cet article est publié

____

► Résumé de l'article (fait par les auteures) : Since 2016, French companies subject to the provisions of the so-called “Sapin 2” Law must implement eight stringent anti-corruption measures, such as a risk mapping, a whistleblowing procedure or a third-party due diligence procedure.

To ensure their compliance with these obligations, the Sapin 2 law created the Agence française anticorruption - AFA (French Anti-Corruption Agency), which had been assigned three missions: firstly, to help any person prevent and detect corruption; secondly, to control the quality and effectiveness of the anti-corruption programs deployed by the companies; and thirdly, to sanction any breaches, through its Sanctions Committee.

As pointed out by the French Conseil d’Etat, the powers devolved to the administrations have multiplied and became stratified. While the Conseil d'Etat suggests to improve both the conduct and the effectiveness of administrative controls by harmonising their practices and simplifying their prerogatives, it is urgent to remedy the numerous procedural failures that undermine the rights of defence.

In fact, the AFA exercises various powers when undertaking its controls. Some of these powers are not provided for by the Law, and most of them infringe fundamental rights and freedoms among which the adversarial principle and the freedom not to self-incriminate. For instance, the AFA does not necessarily draft minutes of the interviews it conducts, thus depriving the interviewee of the possibility to challenge the statements reported by the AFA to the Sanctions Committee.

From a more structural point of view, the scope of the AFA's mission is extremely broad. The Law allows the AFA to request the communication of "any professional document or any useful information", without defining the notion of usefulness. Also, the AFA considers that the entity cannot benefit from the legal privilege that would cover their documents, and considers that an entity who voluntarily hands over a document, without expressing any reserves, waives its right to the benefit of its legal privilege.

Apart from the severe consequences that could arise if another proceedings was to be initiated by a foreign authority, the concept of "voluntary handover" does not faithfully reflect the reality. Indeed, the controlled entities only cooperate under the threat of being prosecuted on the basis of an obstruction to the control, which compels them to communicate documents even when facing the risk of contributing to their own incrimination.

These many procedural deficiencies encountered during AFA controls must therefore be reformed, as recommended by the Conseil d’Etat, so as to require the authorities to take into account the rights of the defence.

____

🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

________

16 août 2021

Publications

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A, Conforter le juge et l'avocat pour imposer le Droit de la Compliance comme caractéristique de l'État de Droit, document de travail, aout 2021.

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A, Conforter le juge et l'avocat pour imposer le Droit de la Compliance comme caractéristique de l'État de Droit, document de travail, aout 2021.

____

🎤 ce document de travail a été élaboré pour préparer quelques éléments de l'intervention d'ouverture dans le colloque Quels juges pour la Compliance?, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance et l'Institut Droit Dauphine, se tenant à l'Université Paris-Dauphine le 23 septembre 2021.

____

📝il a été aussi la base d'un article :

📕 publié dans sa version française dans l'ouvrage La juridictionnalisation de la Compliance, dans la collection 📚Régulations & Compliance

📘dans sa version anglaise dans l'ouvrage Compliance Jurisdictionalisation, dans la collection 📚Compliance & Regulation

____

► Résumé du document de travail : L’on peut comprendre que les mécanismes de compliance sont présentés avec hostilité parce qu’ils paraissent conçus pour éloigner le juge, alors qu’il n’y a pas d’Etat de Droit sans Juge. Des arguments solides présentent les techniques de compliance comme convergeant vers l’inutilité du juge (I). Certes, on croise des magistrats, et de toutes sortes, et de très puissants, mais cela serait signe d’imperfection : lorsque sa logique ex ante se sera déployée dans toute son efficacité, le juge ne serait plus requis… Et l’avocat disparaîtrait donc avec lui…

Cette perspective d’un monde sans juge, sans avocat et finalement sans Droit, où des algorithmes pourraient organiser par de multiples process en Ex Ante la « conformité » de tous nos comportements à toute la masse réglementaire qui nous est applicable, suppose que l’on définisse cette nouvelle branche du Droit comme la concentration des process qui donne pleine efficacité à toutes les règles, sans considération de leur teneur. A supposer que ce rêve d’ingénieur soit même réalisable, l’on ne peut faire ainsi l’économie des juges et des avocats.

C'est pourquoi il est impérieux de reconnaître leurs apports au Droit de la Compliance, apports liés inestimables (II).

Tout d’abord parce qu’un pur Ex Ante n’a jamais existé et que même au temps des Légistes📎

Plus encore le Droit de la Compliance ne prend son sens qu’à partir des Buts Monumentaux qu’il sert📎

____

🔓Lire les développements ci-dessous ⤵️

L’empire chinois n’a semble-t-il jamais apprécié les juges, ne leur faisant place que sous la forme de serviteurs purs de l’Etat, qu’ils soient des enquêteurs, des punisseurs et de gardiens de l’ordre public. Sur cet aspect du Droit chinois, v. … ; sur cette période particulièrement sanglante des légistes, où le principe de « certitude » de la législation a été portée à ses nues, v. …

🕴️Frison-Roche, M.-A. (dir.), Les buts monumentaux de la compliance, 2022.

Cette présente étude est générale. Pour une étude plus analytique, v. 🕴️Frison-Roche, M.-A., « Le rôle du juge dans le Droit de la Compliance », in 🕴️Frison-Roche, M.A. (dir.), La juridictionnalisation de la compliance, 2023.

🕴️Frison-Roche, M.-A. (dir.), 📕Les outils de la compliance, 2021.

17 mars 2021

Base Documentaire : Soft Law

► Référence complète : D. Hever (dir.), Rapport sur les droits de la défense des personnes physiques dans l’enquête interne, mars 2021.

____

________

2 février 2021

Base Documentaire : 05. CJCE - CJUE

Référence complète: CJUE, 2 février 2021, DB contre Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), affaire C‑481/19

Lire les conclusions de l'avocat général

Résumé de la conclusion de l'arrêt par la CJUE:

"Une personne physique soumise à une enquête administrative pour délit d’initié a le droit de garder le silence lorsque ses réponses pourraient faire ressortir sa responsabilité pour une infraction passible de sanctions administratives présentant un caractère pénal ou sa responsabilité pénale".

Pour aller plus loin, lire:

- Frison-Roche, M.-A., Résoudre la contradiction entre "sanction" et "incitation" sous le feu du Droit de la Compliance, 2021

- Frison-Roche, M.-A., Les droits subjectifs, outils premiers et naturels de la Compliance, 2021

23 mai 2019

droit illustré

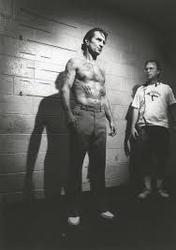

Lorsqu'on veut évoquer la justice, les procès, la prison, le rôle et les devoirs des avocats tels que le cinéma nous les représente, l'on se refère assez peu souvent le film réalisé en 1991 par Martin Scorsese, Cape Fear (Les nerfs à vif, dans sa version française).

C'est pourtant le sujet.

Il est vrai que lorsqu'on parle de ce film, c'est souvent peu sous son angle juridique. Et c'est sous cet angle-là que Martin Scorsese, qui a le goût du documentaire (cf Hugo Cabret) va le prendre, ce qui lui donne du coup un aspect beaucoup plus théâtral que ne l'a la première version qu'en donna le film (dans lequel jouait déjà Grégory Peck, auquel le cinéaste cinéphile redonne un petit rôle dans la nouvelle version transfigurée).

Car un procès pénal c'est avant tout du théâtre : faire acquitter un coupable, n'est-ce pas le rôle d'un avocat, qui dira le contraire de la vérité, qui racontera des histoires au jury ? L'avocat qui peut techniquement le faire, qui a les moyens de présenter la victime comme celle qui méritait son sort et obtenir ainsi que son ignoble client sort libre de la salle de spectacle, et ne le fait pas parce que son client a commis un crime trop abject ne mérite-t-il pas sanction professionnelle, ne mérite-t-il pas d' "apprendre à perdre" ? C'est le sujet du film.

Car "la vérité" dans un procès, qui s'en soucie vraiment ? Clouzot lui-aussi dressa de la scène judiciaire un tableau assasin sous le titre le plus cruel qui soit : "La vérité" :

L'avocat doit défendre le coupable, puisqu'il doit défendre tous. C'est aussi cela, la leçon du Procès de Nuremberg.

Dans ce film, la personne poursuivie était coupable. D'un crime horrible. L'avocat eut entre les mains une pièce lui permettant, en raison des us et coutumes des jurys aux Etats-Unis dans cet Etat-là, d'obtenir l'acquittement. Mais moralement, l'avocat cacha cette pièce, pour que son horrible client n'échappe pas au devoir de payer sa faute. Il préféra une stratégie de défense permettant à l'accusé d'éviter la prison à vie, voire la peine de mort, grâce à une requalification des faits, mais ce qui envoya l'accusé 14 ans en prison.

14 ans durant lesquels le condamné apprit non seulement à lire, mais encore et la Bible et le Droit. Et la réalité de son dossier.

Nous sommes donc dans l'inverse du film d'Hitchock, que celui-ci présentait également comme un document, Le faux coupable, dans lequel le cinéaste présente également le système américain de procédure pénale, mais jouant à propos d'un homme innocent.

La dimension biblique est tout aussi présente dans les deux films mais dans Cape Fear le coupable aurait mérité une peine plus lourde ; comme le système aurait pu le faire gagner l'acquittement, il va demander des comptes à la pièce maîtresse du système : l'avocat.

Une fois sorti, il se place face à lui, se présente lui-même comme avocat, lui parle de confrère à confrère, lui fait des leçons de Droit. Il lui parle aussi de la Bible, lui explique qu'il va lui faire comprendre, à traver le "Livre de Job" qu'il faut qu'à son tour qu'il apprenne à tout perdre, son travail, sa femme et sa fille, lui montre qu'il a tout compris d'un système judiciaire américain dans lequel une jeune femme violée et violentée, si elle est de "moeurs légères", sera celle qui sera véritablement jugée par le jury, provoquant ainsi l'acquittement du tortionnaire.

14 ans ayant suffi pour faire des études de droit approfondi, le violeur obtient la condamnation de l'avocat par ses pairs pour menance, tandis que l'avocat ne peut pas se défendre - car où est la morale dans un Droit qui prend comme cible les femmes victimes -, tandis qu'à la fin du film dans un naufrage général, se transformant en juge, celui qui demande des comptes condamne à un jury imaginaire qui est l'ensemble des spectateur la mise à à mort lu système. Lorsqu'il meurt, coulant, ce sont les yeux ouverts. Regardant en face l'avocat qui n'ôta jamais ses lunettes de tout le film.

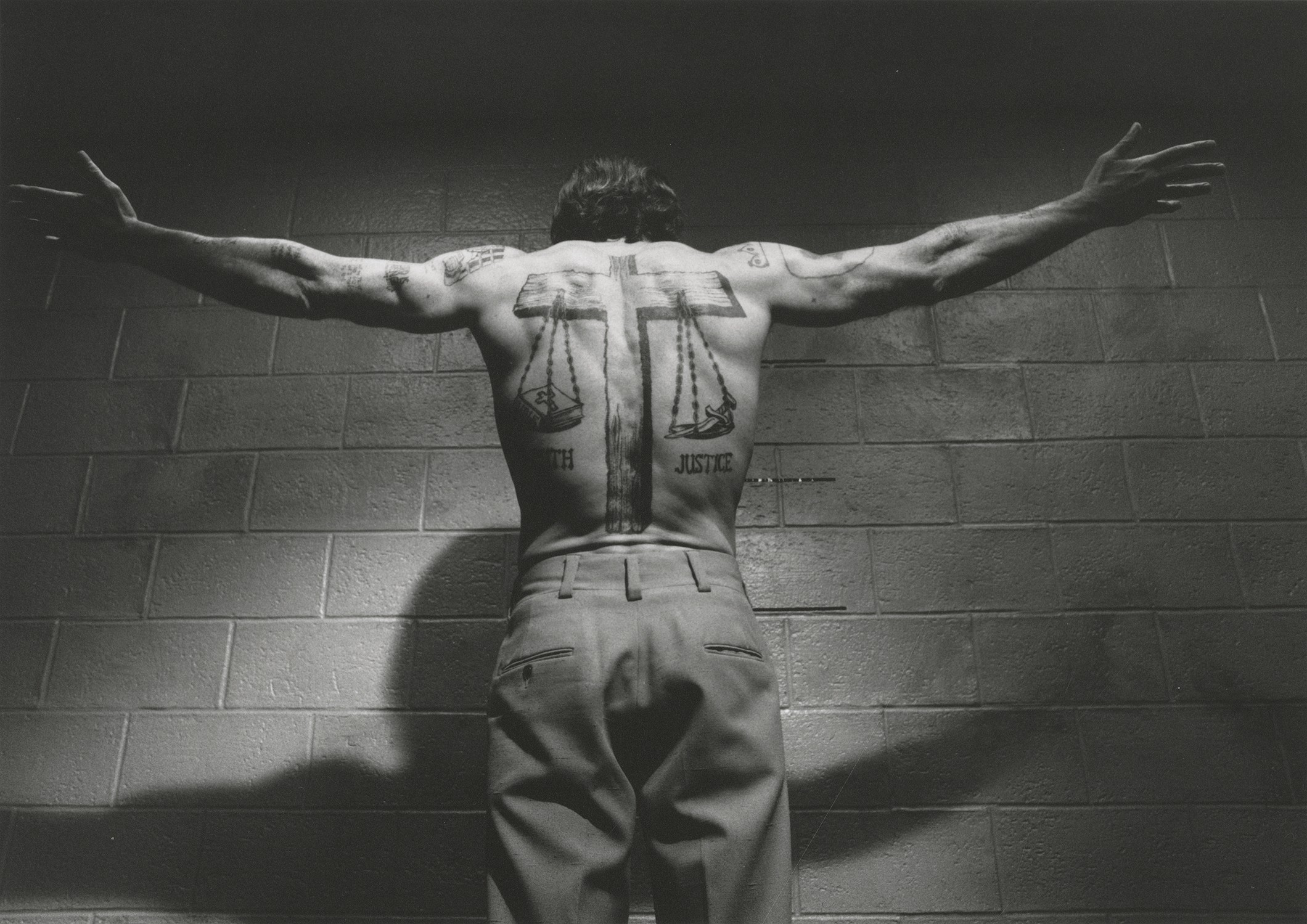

Tout lecteur de Kafka appréciera tout particulièrement la scène dans laquelle le tortionnaire-torturé se fait sciemment mettre en garde à vue et déshabillé devant l'avocat, qui se croit dissimulé derrière une vitre teinté tandis que l'autre le regarde dans ses yeux qu'il ne voit pourtant pas (la justice a les yeux bandés), afin que l'avocat puisse lire sur l'ensemble de son corps des tatouages la "loi", la "justice", la "vengeance" et les textes cités. Le personnage explique à la femme de l'avocat épouvantée que pendant 14 ans il n'eut pas d'autre chose à faire que de torturer sa peau, lui montrant que c'est le "système pénitentaire" qui le fit : l'auteur de la Colonie Pénitentaire, qu'Alain Supiot qualifie d' "artiste de la loi" aurait approuvé cette mise en scène dans la mise en scène. Cette mise en abîme.

Ce film, que l'on présente souvent comme grandiloquent, voire grandguignolesque, n'est qu'une description minutieuse, du Droit.

De la même façon que plus tard Scorceses fera un documentaire sur le Droit financier dans The woolf of Wall Street, il décrit ici les procédures pénales ordinaires.

Même les coupables et les monstres, ce que le condamné ne récuse pas un instant être, ont droit à un avocat. Ce qu'il rappelle simplement en citant les textes et en obligeant l'avocat à les répéter. Car tout est répétition.

________

16 juillet 2018

Blog

La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 4 juillet 2018 une décision à propos de l'entreprise SNCF Mobilités.

Le système de gouvernance de cette grande entreprise comprend notamment une "direction éthique".

C'est sans doute celle-ci qui alerte l'entreprise du comportement d'un employé, monsieur P.A., car c'est sur son rapport que l'entreprise a tout d'abord suspendu celui-ci, puis l'a convoqué devant un "conseil de discipline" interne pour finir par procéder à son licenciement.

Celui-ci conteste son licenciement mais tant le Conseil des prud'hommes que la Cour d'appel de Rennes estime que celui-ci a une cause réelle et sérieuse.

La cassation sera pourtant prononcée.

Tout d'abord, en raison de la procédure elle-même car le rapport sur lequel a été basé le licenciement, élaboré par la "direction éthique" n'était constitué que de témoignages anonymes". C'est en application de l'article 6 CEDH que la Cour de cassation pose que l'on ne peut sanctionner sur la base exclusive de témoignages anonymes.

Pour sauver une telle façon de faire, l'entreprise avait souligné que l'employé avait ultérieurement eu l'occasion de contester ces éléments, le contradictoire compensant l'anonymat de ces sources. Mais l'argument qui avait porté devant les juges du fond n'a pas suffi devant la Cour de cassation, parce que les juges s'étaient fondé "d'une façon déterminante" sur le rapport de la "direction éthique".

Ensuite parce que la procédure devant le Conseil de discipline, qui juridictionnalise plus encore le processus interne de licenciement, notamment par des "référentiels", ici le " référentiel RH00144i" (il n'est plus temps de se plaindre de la disparition de l'art législatif....). Il en résultait qu'au regard de "l'avis" de ce "conseil de discipline" l'entreprise était également privée par sa propre procédure du pouvoir de prononcer le licenciement.

Ainsi, par le bas (un référentiel sur le caractère liant de l'avis du "conseil" de discipline en fonction du nombre de voix exprimées dans un sens ou dans un autre) et par le haut (la Convention européenne des droits de l'homme), l'entreprise ne pouvait pas licencier son employé.

______

Que les sanctions prononcées par les entreprises se soient juridictionnées, c'est un mouvement juridictionnel ancien.

Que les pouvoirs discrétionnaires ne le soient plus, c'est le mouvement même de la "gouvernance".

L'aspect le plus intéressant de cet arrêt, arrêt de cassation qui prend le contrepied de la Cour d'appel, est celui de l'éthique du "bon comportement" et l'éthique des "droits de la défense".

Pour la Cour de cassation, la question n'est pas de savoir si la personne a fait ou non le comportement justifiant un licenciement, la décision ayant soin de n'en donner aucun indication. C'est plutôt d'essayer de garder une certaine mesure, surtout lorsque c'est la "direction éthique" de l'entreprise qui est déterminante dans la décision finale.

Il convient alors de reprendre le récit à rebours.

- Les juges ont fondé leur approbation du licenciement en se fondant d'une "façon déterminante" sur le rapport de la "direction éthique" ;

- La direction éthique n'a tiré ses conclusions "que" de témoignages anonymes ;

- Cela neutralise la jurisprudence classique (et appliquée par la Cour d'appel) selon laquelle s'il y a des témoignages anonymes, cela ne porte pas atteinte aux droits de la défense, dès l'instant qu'il y a d'autres éléments et que l'ensemble a été débattu par la suite.

Mais s'il n'y a que des témoignages anonymes et que cela est "déterminant" et pour l'entreprise et pour le juge du contrôle, alors cela n'est pas admissible.

Et qui devrait le savoir, mieux que la direction en charge de l'éthique ?

8 mars 2018

droit illustré

Difficile d'apprendre le Droit. Encore plus le Droit américain.

Si on le prenait pour ce qu'il est : un "art pratique".

Il n'y a rien de révolutionnaire à le définir ainsi. Depuis Rome, le Droit est défini comme un art pratique et si les Romains ont bâtis les Lois comme ils ont construits les aqueducs, ils ont aussi conçu le prêteur qui, sur le Forum, réglé les litiges par des dispositions générales une fois admis l'existence d'une action, ce qui est la base des systèmes de Common Law. Les Grecs quant à eux ont associé le Droit et l'art rhétorique, c'est-à-dire la puissance argumentative de convaincre le tiers qui décide.

Ainsi, une société qui met en son centre les juges qui décident et les avocats qui convainquent au terme de séances publiques où l'art de parler est premier sont des sociétés juridiques et plus encore des sociétés juridictionnelles : même lorsqu'il s'agit de processus législatifs, c'est encore la figure du procès qui s'y glisse.

Il suffit de suivre Miss Sloane pour le mesurer.

Lire la suite plus bas.

4 octobre 2017

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : J.-M. Darrois, "La loi Sapin 2 : un défi pour les avocats", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Régulation, Supervision, Compliance, Dalloz, Série Régulations, 2017, p.91-94.

____

📕Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article est publié.

____

📚Consulter les autres ouvrages de la Série dans laquelle l'ouvrage est publié.

____

Les étudiants suivant le cours de Marie-Anne Frison-Roche peuvent lire l'article en texte intégral.

________

6 septembre 2017

Base Documentaire : 05. CJCE - CJUE

Référence : CJUE, Grande chambre, 6 septembre 2017, Intell c/ Commission Européenne, C‑413/14.

19 octobre 2010

Base Documentaire : 02. Cour de cassation

Le contrôle a posteriori de la constitutionnalité des lois, introduit en 2008, a changé l'ordre juridique français. L'article 62 de la Constitution permet de diffuser l'effet dévastateur de la déclaration d'inconstitutionnalité, si elle est prononcée par le Conseil constitutionnel.

Mais le juge ordinaire peut aboutir, par la voie de l'exception, à un même anéantissement de fait, du fait que les normes sont analogues dans la Constitution et dans les normes internationales, notamment la Convention européenne des droits de l'Homme

Cela est notamment le cas pour les droits de la défense, particulièrement dans la procédure pénale.

Ainsi, de la même façon que le Conseil constitutionnel avait anéanti les articles du Code de procédure pénale qui ne permettaient pas la présence de l'avocat dès la première heure de la garde à vue par sa décision du 30 juillet 2010, QPC, Monsieur Daniel W. et autres, la chambre criminelle de la Cour de cassation déclara cet état du droit français non-conforme à l'article 6 CEDH. Mais tandis que le Conseil constitutionnel avait pu différer dans le temps les effets de la disparition des dispositions, le juge ordinaire ne dispose pas d'un tel pouvoir.

Il se l'appropria pourtant, en se fondant sur le principe de sécurité juridique.

Et tant mieux. Ainsi, le législateur eût le temps d'adopter la loi du 14 avril 2011 sur la garde à vue pour mettre le droit français en conformité, et à la Constitution, et à la CEDH.

4 août 2004

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Le principe du contradictoire et les droits de la défense devant l’Organe de Règlement des Différents de l’Organisation Mondiale du Commerce in Le principe du contradictoire devant les juridictions internationales, collection « Contentieux international », Pedone, 2004, pp.125-148.

15 juillet 2001

Publications

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., L’équilibre entre efficacité et intérêts légitimes. Perspectives sociologiques, in La protection du citoyen et la recherche du renseignement, 40ième anniversaire de l’ENP,2001, pp.31-43.

27 juin 2000

Publications

► Référence complète : J.-F. Burgelin, J.-M. Coulon et M.-A. Frison-Roche, "L’office de la procédure", in Mélanges offerts à Pierre Drai, Le juge entre deux millénaires, Dalloz, 2000, p.253-267.

____

____

► Résumé de l'article : l'article a pour objet de revenir à ce à quoi sert la procédure, quel est donc son "office", l'office du juge ne pouvant pas être que de juger mais portant aussi vers ce qui le mène à cet acte-là, c'est-à-dire la procédure, laquelle ne devant pas être davantage séparée de ce qui l'a fait mettre, à savoir le litige. Si la procédure en est totalement séparée, alors elle devient proprement folle, comme elle le devient si l'on oublie que la procédure est un instrument qui se conçoit que par rapport à son utilité. L'autonomie du Droit processuel ne contrarie en rien cet ancrage.

A ce titre et dans une première partie, l'article examine la façon dont la procédure concrétise les prérogatives des parties que la procédure protège. La procédure permet aux parties de reconstituer les faits qu'elles construisent et pour l'allégation desquels elles apportent des preuves dans les formes procéduralement admises, le juge pouvant intervenir par un tour procédural inquisitorial pour que la preuve du fait allégué soit apportée.

Par ailleurs, procès correspond à une triade constituée par les deux parties et le juge, la procédure suppose que les deux parties acceptent le principe même du droit de l'autre à lui parler et à utiliser les mêmes formes, la procédure étant de ce fait une civilisation du conflit qui est tout à fois mis à distance par le cérémonial et calmé par le codage : la procédure a pour office d'imposer un lien civilisé entre les parties, elle incarne en cela la justice elle-même. A ce titre, l'opposition souvent faite entre l'accusatoire et l'inquisitoire doit être relativisé car la procédure inquisitoire peut être plus protectrice de ce lien, notamment par les droits de la défense.

La seconde partie de l'article expose l'office de la procédure dans la perspective de l'efficacité du service public de la justice. La procédure efficace fait disparaître le litige, ce que fait le jugement, puisque celui-ci tranche le litige. En cela, le jugement n'est pas un acte de procédure commensurable aux autres et il faut qu'il arrive dans un délai raisonnable. C'est pourquoi le juge doit avoir des pouvoirs importants, comme l'injonction, y compris dans une procédure accusatoire, et favoriser les modes alternatifs, comme la médiation.

De la même façon, le procès doit s'ouvrir aux tiers, notamment parce que la distinction des intérêts s'estompe et que l'intérêt collectif ou général doit être entendu.

________

23 février 2000

Base Documentaire : 03. Conseil d'Etat

► Référence complète : CE, Ass., 23 février 2000, n° 195715, Labor Metal

____

________

19 juin 1997

Publications

14 mai 1994

Publications

Mise à jour : 5 juin 1973 (Rédaction initiale : 3 avril 1961 )

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : Motulsky, H., Le droit naturel dans la pratique jurisprudentielle : le respect des droits de la défense en procédure civile, in Mélanges Roubier, 1961, t.2, p.175 et s. ; repris in Écrits, t.1, Études et notes de procédure civile, Dalloz, 1973, pp.60- 84.

_____

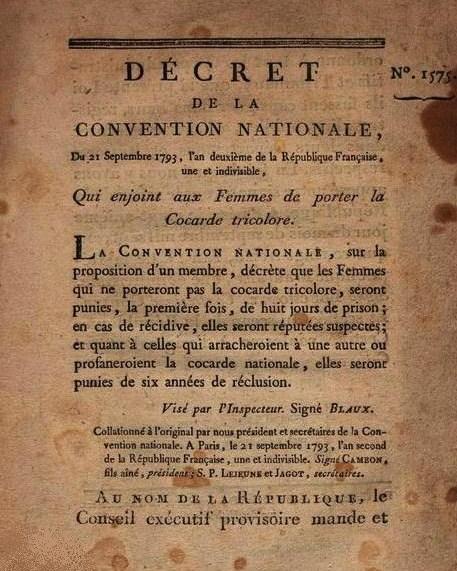

17 septembre 1793

Base Documentaire : 02. Lois

La "Loi de prairial", dite encore "Loi des suspects", plus exactement le décret du 17 septembre 1793 "relatif aux gens suspects" pris par la Convention Nationale est de sinistre mémoire.

En effet par ce texte, principalement conçu par Robespierre, organise une façon de mener les procès, sans aucune présomption d'innocence ni aucune place pour les droits de la défense.

Beaucoup de personnes furent menées à la mort par le jeu de la Loi des suspects.

A contrario, on mesure que l'Etat de droit est avant tout construit sur les principes de procédure.

On ne peut qu'être frappé entre l'analogie entre la Loi des suspects et les conseils procéduraux donnés par Staline, ordonnant pareillement d'écarter et la présomption d'innocence et tout respect du contradictoire ou des droits de la défense.