Food for thoughts

May 16, 2019

Publications

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Game of Thrones : un droit si classique. Pour l'instant, in Le Pluard, Q., et Plouhinec, P., (dir.), Du droit dans GAME OF THRONES, 2019, pp. 19-34.

Résumé. Dans cette série emplie de surprises grandioses, de personnages épiques, de retournements, et ce d’autant plus qu’elle se mit à courir plus vite que le livre dont elle naquit, on semble ne trouver que ce que l'on connaît déjà du Droit : il suffirait de soulever les déguisements, comme on le fait dans une fable. On y retrouve alors les règles juridiques classiques (I), la reproduction en décalque de l'organisation juridique féodale (II), parfois contestée au nom de principes exogènes (III). Mais il est remarquable que la série ne soit pas encore finie. Or, ce qui va arriver ne renvoie-t-il pas à des problématiques juridiques que nous ne maîtrisons pas nous-mêmes ? Saison inconnue au sens plein du terme, terrain juridique glacé et sol incertain d’un Droit qui prendrait la forme des "sans-visages" et des "morts qui marchent" ? (IV).

Consulter une présentation générale de l'ouvrage.

Feb. 14, 2019

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : A. Supiot, "Kafka, un artiste de la Loi", in dossier Kafka, Le nouveau magazine littéraire, n°14, février 2019, pp.92-95.

____

Dec. 24, 2018

Law by Illustrations

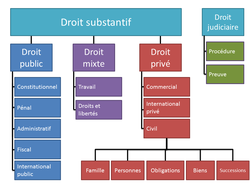

Le Droit n'est fait que de mots. L'essentiel est donc de les ranger (exercice de qualification) pour que se déclenche à propos d'eux un régime juridique, par exemple la liberté, l'autorisation ou l'interdiction.

Prenons un exemple américain, un exemple chéri par cette culture-là : le port d'arme.

Un juge fédéral de New-York a rendu une Ordonnance le 14 décembre 2018 à propos de la qualification juridique d'un nunchaku

En effet en 1974 l'Etat de New-York a interdit leur fabrication, leur transport, leur stockage, leur possession. 35 ans après, un juge estime que ce texte, tel qu'il est rédigé, est contraire au droit constitutionnel de porter une arme, ce qui anéantit la prohibition.

Pourquoi ?

En effet, la distinction expressément soutenue par le demandeur entre la possession à domicile d'une arme inusuelle pour inventer un nouvel art martial n'a pas été retenue en tant que telle, mais bien plutôt une démonstration probatoire qui oblige l'Etat qui prohibe un port d'arme à supporter (puisqu'il porte atteinte à une liberté constitutionnelle) la charge de prouver que le port de cette arme n'est pas une façon pour un individu ordinaire d'être en mesure de l'utiliser conformément à la loi, par exemple pour se défendre (I). On aurait pourtant pu concevoir une définition plus stricte de ce qu'est une "arme", au moment même où la distinction entre les armes de défense et les armes d'assaults justifie des interdictions nouvelles et que ce dernier type d'argument a convaincu des juges fédéraux (II). Mais n'est-ce pas plutôt parce qu'aujourd'hui on oublie Bruce Lee et que cet américain moyen, qui a la mémoire courte - auquel se réfère le juge - n'est pas Tarantino, qui a la mémoire longue, comme tout cinéphile ? (III).

Définition donnée par l'interdiction d'en posséder émise en 1974 par l'Etat de New-York : " “‘Chuka stick’ means any device designed primarily as a weapon, consisting of two or more lengths of a rigid material joined together by a thong, rope or chain in such a manner as to allow free movement of a portion of the device while held in the hand and capable of being rotated in such a manner as to inflict serious injury upon a person by striking or choking. These devices are also known as nunchakus and centrifugal force sticks.” N.Y. Penal Law § 265.00(14). The Court shall refer to chuka sticks and nunchakus interchangeably.".

Nov. 9, 2018

Hearings by a Committee or Public organisation

► Référence complète : : M.-A. Frison-Roche, "La mise en place de la transformation des Commissaires-priseurs en Commissaires de justice à travers les principes du Droit de la Régulation et de la Compliance", audition devant la Commission présidée par Maître Edouard de Lamaze, Ministère de la Justice, 9 novembre 2018.

____

La mission à propos de laquelle l'audition se déroule porte sur l'avenir de la profession d'opérateurs de ventes volontaires.

La présentation à partir de laquelle cette audition se déroule s'opère à partir d'un document de travail : lire le document de travail.

Nov. 8, 2018

Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La conception de la mise en place de la transformation des Commissaires-priseurs en Opérateurs des ventes volontaires à travers les principes du Droit de la Régulation et de la Compliance, document de travail, novembre 2018.

____

Ce document de travail est le sous-jacent de l'audition du 9 novembre 2018 devant une mission menée au Ministère de la Justice sur l'avenir des opérateurs de ventes volontaires.

____

► Résumé du document de travail : Il s'agit de montrer en premier lieu que la pratique professionnelle des commissaires-priseurs doit être appréhendée par le Droit de Régulation, puisque celui-ci a pour objet de construire et de maintenir dans le temps un équilibre instable entre le principe de concurrence (car il s'agit d'une activité marchande) et d'autres soucis (car il s'agit d'enjeux de patrimoines nationaux, d'histoire, de beau). Puis de montrer dans un second temps que ce soin d'un tel équilibre, qui aboutit à une notion de "place", doit être internalisé dans les maisons elles-mêmes : c'est l'objet du Droit de la Compliance, qui prolonge le Droit de la Régulation. C'est pourquoi le Conseil des Ventes volontaires doit lui-même se penser comme une Autorité de Supervision (sur le modèle bancaire).

____

🔓lire le document de travail ci-dessous ⤵️

Nov. 7, 2018

Publications

►Référence complète : M.-A. Frison-Roche, M.-A., "Le système juridique français constitue-t-il un atout ou un handicap pour nos entreprises et nos territoires ?" in M. Pébereau, M. (dir.), Réformes et transformations, PUF, 2018.

____

Résumé de l'article : La formulation de la question posée est comme une fermeture de tout débat, posant implicitement que le Droit devrait servir l'Économie et le servir "bien" (atout) plutôt que "mal" (handicap), alors qu'il faudrait s'accorder sur une méthode consistant pour chaque discipline à l'œuvre à ne prendre l'ascendant sur l'autre (I). Ce jugement doit être global, porter sur le droit en tant qu'il est un système. Quand on lit les différents travaux, ils ne portent que sur tel ou tel mécanisme, au mieux sur tel ou tel branche du Droit, ce qui méconnaît le fait que le Droit français est un système (II). C'est pourtant bien qu'en tant qu'il est un système que le Droit français doit être saisi, l’appréhender non seulement par ses signaux forts, mais aussi par ses signaux faibles Ceux-ci peuvent constituer les atouts les plus précieux (III). Plus encore, il est fructueux de donner plein effet à ce terme si particulier et peu souvent valorisé qu’est le terme de « territoire », placé dans la question, terme si ancien et aujourd'hui si intriguant puisque de "nouveaux territoires" s'offrent à nous : le digital, l’Europe. Et là, le système juridique français, que peut-il apporter, portant alors ce que l’on pourrait appeler la gloire française, car le Droit est comme le Politique une discipline qui porte des « prétentions », par exemple celle de construire l’Europe, par exemple l’Europe digitale (IV).

____

____

🚧Lire le document de travail ayant servi de base à l'article.

________

July 24, 2018

Law by Illustrations

July 22, 2018

Law by Illustrations

Les enfants sont sensibles à la Justice.

Et donc au Droit.

Pourquoi ?

Parce qu'ils sont sensibles à l'injustice.

Lorsque Serge Lebovici, l'un des plus grands pédopsychiatres praticiens, participa à l'ouvrage consacré à La Justice, L'obligation Impossible, il intitula son article "C'est pas juste", c'est-à-dire le cri de l'enfant. L'enfant réagit non pas à la justice, il ne recherche pas la justice, il rejette l'injustice, il la récuse, parce qu'il la repère. Et cela, si précocement.

Ainsi le fait Dumbo. Non pas tant sensible à l'injustice dont il l'est l'objet, mais à celle dont sa mère est victime. Et la scène la plus grande de ce film merveilleux est le miroir de la scène où la mère est punie injustement, enfermée, enchaînée : en contrepoint, plus tard par les forces de l'enfant, apparaît la scène de la mère installée dans le wagon pullman avec plein d'oreillers tandis que son fils qui a restauré la justice vole au-dessus d'elle.

La Justice n'est pas un but en soi, posé à partir de rien, la Justice n'est que la lutte contre l'Injustice, qui est elle est première. La Justice est la négation positive de l'Injustice.

C'est pourquoi dans le dessins animé Vice-versa le "sentiment de justice" qui active le cerveau de l'enfant de 12 ans a pour traits furieux la colère.

Car le sentiment de justice n'est pas froid : il est au contraire dans l'instant la réaction chaude contre la violence de l'injustice. C'est en retour le Droit qui refroidit la réaction de justice, Droit qui par la procédure et la lenteur voulue de celle-ci calme les esprits, le meilleur des juges étant impavide, selon le modèle du juge anglais, juge "indifférent" par excellence.

Et voilà qu'arrivent Les indestructibles ! Adaptation française du titre anglais The Incredibles. Le sens des deux appellations n'est pas le même et l'on peut préférer le terme français qui renvoie non pas au fait qu'ils sont "incroyables" (par leurs pouvoirs mirobolants - surtout le bébé, si mignon, si terrible) mais au fait qu'on ne peut les "détruire" (et cela, par la seule solidité des liens affectifs qui les unissent).

Du point de vue du Droit, le film commence comme dans X-Men, puisqu'en tant qu'appartenant à la catégorie des Super-héros ils ont été déclarés comme eux "hors la loi".

Mais cela n'est pas pour le même motif.

En effet, dans X-Men, l'idée est celle d'une guerre des civilisations. Les Autorités publiques affirment que la planète Terre appartient à l'espèce humaine, que les X-Men sont des mutants, des sortes d'ennemis de l'intérieur, qu'il est difficile de repérer lorsque les pouvoirs ne sont pas déployés et qu'ils convient de les marquer, de les exiler ou de les éliminer. A cela répond deux attitudes, cela de Charles, britannique qui propose l'alliance et celle de Magneto, juif allemand dont la mère fut tuée par les nazis, qui rendra au sens propre la monnaie de sa pièce à l'assassin de celle-ci et qui veut la guerre ouverte. C'est donc un schéma politique et de droits humains qui est sous-jacent, où l'enfant Magneto rend lui-même l'injustice faite à sa mère.

Ce qui le mettra aussi de ce fait "hors la loi" car c'est devant les juges que le bourreau doit rendre des comptes, la Loi du Talion appliquée par Magneto qui rend la monnaie de la pièce n'a pas cours. Le procès de Nuremberg a été conçu pour cela, alors même que la question de la culpabilité n'était pas en doute : c'est à des juges froids de sanctionner, pas aux enfants définitivement meurtris et brûlants de colère.

La famille heureuse des Indestructibles est exclue pour une toute autre raison et elle l'admet tout à fait.

Tout d'abord dans le tout début du film la famille est à table dans son motel, les enfants voulait manger des popcorns en regardant des dessins animés tandis que les parents voudraient qu'ils mangent des légumes et restent à table en se tenant bien. Scène de la vie ordinaire, donc.

Les parents se mettent du côté de la légalité. Ils expliquent qu'ils leur est difficile d'exercer leurs pouvoirs car cela n'est plus autorisé par la Loi et qu'il faut obéir à la Loi. Ils sont positivistes et peuvent que les enfants respectent comme eux la réglementation, laquelle ne les pourchasse pas. Il ne semble pas y avoir une guerre entre espèces ou intergalactique ...., juste une réglementation municipale de bonne organisation de la ville.

Mais les enfants se mettent du côté de la Justice, c'est-à-dire de la lutte contre l'injustice. Et estiment qu'il est du devoir de celui qui le peut d'utiliser ses capacités pour lutter contre l'injustice. Ils estiment donc que "la loi est injuste". C'est exactement en ces termes-là qu'ils formulent leur argument. Ils estiment donc qu'à une "loi injuste" il est de leur devoir de ne pas obéir.

Il n'est pas besoin de lire Jean-Jacques Rousseau, il suffit d'aller voir les Indestructibles et de s'asseoir à leur table pour se demander qui a raison, des parents ou des enfants. Car nous aussi nous avons des capacités, nous sommes soumis à des réglementations qui en réduisent l'usage et nous sommes entourés de cas d'injustice susceptibles de nous mettre en colère, si nous n'avons pas tout à fait oublier notre perspective d'enfant et notre sentiment de justice.

C'est d'ailleurs sur un tout autre terrain qu'un autre débat va se dérouler un peu plus tard dans le film. Car contrairement aux X-Men il n'y a pas de nazis et de camps de concentration, mais il y a ... une analyse coûts/bénéfices.

En effet, un incident arrive, la famille se déploie, le drame est évité. Et l'on dit merci à qui ?

Et bien justement à personne.

En effet, l'Autorité municipale estime que le coût d'une telle intervention des super-héros, en raison de la tendance du père à tout casser et de leur manie de tout casser, dans des comportements imprévisibles, est trop élevé, alors même que des services et des règles sont disponibles pour prendre en charge les criminalités qu'il s'agit de prévenir et d'enrayer.

C'est pourquoi le service qui permettait à la famille de vivre petitement dans ce motel sera supprimé, en raison de son inefficacité par rapport à une application ordinaire de la réglementation par les services municipaux.

C'est donc l'analyse économique du Droit qui a eu raison des Indestructibles !

La suite du film montrera que cela n'était pas une bonne idée et une façon d'appréhender l'action publique un peu étroite. La suite du film montrera bien d'autres choses, notamment ce que Disney peut penser de la Silicon Valley, mais laissons donc les enfants découvrir cela, ainsi que les juristes.

___

July 3, 2018

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : Caron, Ch, Le juriste "auteur" dans la cité, in Études en l'honneur de Philippe Neau-Leduc, Le juriste dans la cité, coll. « Les mélanges », LGDJ- Lextenso, 2018, pp.207-213.

____

📕Lire une présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article est publié.

Updated: May 30, 2018 (Initial publication: Sept. 23, 2017)

Publications

This working document served as a basis for a lecture given in French at the Académie des Sciences morales et politiques (French Academy of Moral and Political Sciences) on September 25, 2017, in the cycle of conferences conducted under the presidency of Michel Pébereau, Quelles réformes ? (What reforms?)

Consult the presentation (in French) of the conference cycle (2017).

It served as the basis for the publication of an article published in French in 2018 in the book directed by Michel Pébereau Réformes et transformations (Reforms and transformations).

May 6, 2018

Law by Illustrations

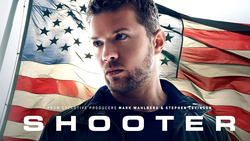

Le film avait déjà bien plu. La série plaît plus encore. La saison a laissé les spectateurs sur leur faim, non pas tant par la technique connue des scénaristes qui au lieu de finir l'histoire à la fin de la saison au contraire ouvrent de nouvelles intrigues et entament des suspenses terribles pour que nous soyons déjà dans l'attente de la saison suivante et de toutes les publicités qui vont l'interrompre : non, simplement le comédien qui joua les jeunes premiers et les subtils séducteurs et qui est désormais un homme dur et pur et patriote dont tous les muscles tendent vers la défense de la patrie et de la famille s'est cassé la jambe, ce qui abrégea le tournage et les rebondissements.

Maintenant que les peaux-rouges très méchants ont été restaurés dans ce qu'ils étaient vraiment, c'est-à-dire des vaincus dans une guerre de conquête par les étrangers qui veulent surtout dire qu'ils sont chez eux et depuis toujours, le western devait être remplacer par un nouveau genre populaire.

Le voici :

Il s'agit d'un homme très courageux, un marine, et qui le sera toujours, qui a fait avec d'autres jeunes hommes, avec lesquels il développe une amitié virile pour toujours, la guerre en Afghanistan. C'est son seul passé, mais il est omniprésent. Il est tireur d'élite. Il a sauvé de nombreuses personnes au péril de sa vie en ne suivant pas les ordres et continue à le faire de retour aux Etats-Unis, en temps de paix. Il tue mais c'est pour l'honneur et la patrie. Ses amis meurent, il ne pleure pas car c'est le prix de l'honneur et de la patrie. Le pays sait ce qu'il lui doit, il est un héros, il est célèbre et irrite les vieux bureaucrates beaucoup moins virils que lui. En permanence en danger, il sauve sans cesse des hommes, des femmes et des enfants. C'est un family man, il protège en permanence son épouse légitime, il ne regarde jamais une autre femme. Elle ne travaille pas et reste à la maison. Il protège sa petite fille, qui a peur dès qu'il n'est pas là. Mais il revient toujours à temps pour tuer les hommes qui veulent les tuer pour faire presser sur lui et porter atteinte aux intérêts du pays à des fins mercantiles. Quand il ne s'occupe pas des intérêts du pays et de protéger sa famille, en tuant des hommes qui sont comme lui des soldats (marine un jour, marine toujours), il protège la nature et les animaux, car il vit dans une cabane et ne s'intéresse pas à l'argent. Il n'en gagne pas. Dans une pièce spéciale de sa maison près des bois, sont rangés des armes d'assaut qu'il prend pour défendre la patrie car c'est son devoir. Il gagne toujours. Son ennemi est quant à lui tchétchène mais sa nationalité n'a pas vraiment d'importance, les russes ont tué sa famille car il est habité par la seule haine et il travaille désormais pour de l'argent au bénéfice d'organisations secrètes masquées par des noms de code aux desseins secrets, l'ennemi qui se déguise en permanence tuant toute personne, même des enfants, qui auraient vu son visage.

Il me semble que ce héros, qui a beaucoup de succès a désormais remplacé celui du western.

Dans ce feuilleton sur lequel l'on pourrait faire beaucoup de commentaires, mais même Bourdieu s'en lasserait tant cela est à portée de plume, il ne s'agit ici que de souligner deux aspects tenus au Droit et à la Justice.

Tout d'abord, dans ce feuilleton très bien fait et assez sidérant le héros voue sa vie à la Justice et réalise celle-ci uniquement par le maniement d'armes de guerre (I). Le Droit apparaît à un moment sous une forme résiduelle et très péjorative (II). En cela, la façon dont le Droit est perçu aux Etats-Unis s'est encore dégradé car le héros du western portait au moins l'étoile du shérif et ne maniait pas d'armes d'assaut (III).

Espérons que la Cour suprême des Etats-Unis, dont certains membres sont si attentifs à ces évolutions que le cinéma populaire traduit, en ait souci.

Lire ci-dessous les développements.

April 28, 2018

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Serfaty, V., Les fictions du réel à l'épreuve des droits fondamentau, Journal des sociétés, 28 avril 2018.

March 13, 2018

Blog

Le journal Libération du 13 mars 2018 reprend l'histoire ; le Huffington Post la raconte pareillement.

Reprenons-là du côté du Droit.

Cette personne qui a assassiné une femme, a été condamné pour cela à 8 ans de prison,en a exécuté 4 ans . Aujourd'hui libre, estime que l'on ne peut pas protester contre le fait qu'il fasse une tournée publique. Il l'exprime en des termes notamment juridiques : il estime qu'il a «payé la dette à laquelle la justice (l’a) condamné», il invoque «le droit à la réinsertion. Le droit d’exercer mon métier».

Voilà son texte, publié sur Facebook :

1. La justice ne condamne pas à "payer une dette". C'est une qualification inexacte. La justice pénale n'est pas la justice civile. Si Bertrand Cantat avait été "débiteur d'une dette", alors son créancier l'aurait assigné en justice, devant une juridiction civile et le tribunal l'aurait condamné à exécuter son obligation juridique qui existait préalablement. Condamné civilement, l'exécution qu'il aurait faite de cette obligation civile au bénéfice de son créancier dans un rapport bilatérale aurait éteint le rapport de créance.

Mais il s'agit de la justice pénale et en rien de la justice civile. Il y a un fait, une infraction qui heurte une valeur fondamentale de la vie en société : il ne faut pas tuer les autres personnes. C'est pourquoi le Ministère public, qui représente la société, demande aux tribunaux répressifs de prononcer la culpabilité des auteurs de ces infractions et de prononcer des peines qui sanctionnent ces actes, ces personnes et pas d'autres. Il ne s'agit pas de réparer : la responsabilité pénale est distincte de la responsabilité civile. Elle est gouvernée par les principes constitutionnels majeurs : personnalité des délits et des peines, légalité des délits et des peines, non-rétroactivité, etc. Ainsi, la justice ne condamne en rien à payer une dette, elle condamne une personne qui a commis une infraction ayant atteint une valeur fondamentale de la vie en société. Et de cela une trace est conservée : le casier judiciaire. Ainsi, après l'exécution de la peine, il y a un souvenir de ce qui s'est passé. C'est pourquoi la personne peut continuer à être qualifier de "meurtrier", le "droit à l'oubli" étant un droit subjectif très particulier conféré par des dispositifs législatifs spéciaux en matière numérique

En affirmant que "la justice l'a condamné à payer une dette", c'est une référence implicite à des théories comme quoi il y aurait comme un "contrat" entre l'individu et la justice pénale, l'auteur de l'infraction "achetant" la possibilité de commettre un acte illicite, même un meurtre, au "prix" par exemple d'une privation de liberté (8 ans de prison, ou 4 ans effectivement exécutés), et après c'est fini, se ramènent à une théorie américaine, très libérale, liées à une analyse économique du droit, notamment celle de Gary Becker (qui l'a appliqué à la matière criminelle), où tout s'achète et tout se vend. Par exemple la vie d'un être humain : ici 4 ans de prison. Et une fois que le prix est payé, tout serait dit, plus rien ne pourrait être dit, l'on pourrait acheter un autre acte illicite dès l'instant que l'on "consent" à payer le prix demandé par la société (temps passé en prison, montant d'amende, etc.).

Mais l'on peut ne pas partager cette conception comme quoi tout s'achète, ici dans le cas précis la vie d'une femme contre 4 ans d'enfermement.

Et cette conception n'est pas la base du Droit pénal et de la Procédure pénale français, selon lesquels la justice pénale prononcent des peines et non pas des prix. Ainsi, en rien la justice n'a "condamné Bertrand Cantat à payer une dette". Cela l'aurait bien arrangé (car cela aurait été bien peu cher), mais juridiquement c'est faux. Non, cela n'est pas comme au bistro, l'ardoise ne s'efface pas, ce n'est pas ainsi que fonctionne la Justice.

2. La situation de fait relève ici non pas de "droits" mais des diverses libertés en cause : liberté de se réinsérer, liberté de travailler, liberté de s'exprimer dont sont titulaires également les membres de la société

Il faut distinguer les "droits" et les "libertés".

Bertrand Cantat revendique des "droits" : le "droit à la réinsertion", par exemple, le "droit d'exercer son métier".

Le "droit subjectif" se définit comme une prérogative juridique dont est titulaire une personne, qui est donc "créancière", ce qui suppose qu'existe un sujet passif : un débiteur. Or, il n'existe pas de sujet passif à un tel "droit à", sauf à supposer que l’État soit le sujet passif du "droit à la réinsertion", si l'on transforme toutes les politiques publiques qui visent à réinsérer dans la société les personnes ayant exécuté des peines. Il s'agit plutôt de liberté et de principe de non-discrimination, c'est-à-dire de "droit d'accès", une personne ayant fait de la prison ne pouvant être privée de la liberté d'agir (la liberté ne supposant aucun débiteur) et ne pouvant pas être privée sans justification d'accès à une activité, notamment professionnelle.

C'est donc sur le terrain des libertés qu'il convient de se placer et non pas sur le terrain des droits subjectifs, car sinon il faut désigner les débiteurs dont Bertrand Cantat serait le créancier

Et contre cette liberté d'expression dont tous et chacun nous sommes titulaire, Bertrand Cantat ne peut rien, car les personnes qui s'expriment ainsi ne sont en rien ses débiteurs.

_____

Pour le mesurer, il suffit de prendre un cas récent : dans un jugement du 14 février 2018, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné une personne qui a méconnu le "droit à l'oubli" d'une personne qui avait été condamné pénalement et dont une personne faisait pourtant de nouveau état de ses deux condamnations. Mais en premier lieu, comme le souligne le jugement, l'auteur du site était animé d'une "intention malveillante" dont l'intéressé avait démontré l'existence, celui-ci devenait identifiable alors que dans les décisions publiées sur Légifrance il avait été anonymisé : l'atteinte à la vie privée était donc constituée et l'intention de nuire ici démontrée justifie la condamnation du tiers, malgré le caractère public des décisions de justice d'une part et le principe de liberté des débats d'autre part.

Mais d'une façon générale, c'est en terme de "droit", et même de "droit à", que la situation est analysée. Par exemple dans l'émission du 12 mars 2018.

March 11, 2018

Blog

En lisant une lettre que Voltaire écrit pour convaincre de la nécessité d'agir en faveur de Sirven, accusé d'avoir assassiné sa fille et condamné à mort par contumace, Voltaire évoque l'affaire Calas.

C'est une technique rhétorique dangereuse, à double-tranchant, car il écrit par ailleurs aux avocats que le fait d'avoir fait pression à propos de Calas peut conduire à indisposer les tribunaux dans le cas Sirven, qui se déroule dans la même région et dont la situation est analogue.

Mais il le fait pourtant et en ces termes-là :

Vous voulez savoir comment cette réclamation de toute l’Europe

contre le meurtre juridique du malheureux Calas, roué à Toulouse, a pu venir d’un petit coin de terre ignoré, entre les Alpes et le Mont-Jura,

à cent lieues du théâtre où se passa cette scène épouvantable.

N'est-ce pas remarquable que plutôt de parler d'erreur judiciaire, ou d'utiliser des termes plus neutres, Voltaire choisit :

- d'utiliser les termes de : "meurtre juridique"

- de désigner celui qui en est victime de : "malheureux Calas", et non pas d'innocent.

Il souligne ainsi que c'est bien par le Droit que Callas a été tué, et il retient la qualification juste que le Droit pénal retient : celle de "meurtre". Mais comme Voltaire estime que c'est le Droit lui-même qui a conduit à la mort de Callas, par l'application qui lui a été faite de la Loi, puis l'application du procès, puis l'application de la peine (exécution par l'écartèlement), alors il qualifie cela comme un "meurtre juridique".

En technique rhétorique, c'est un "oxymore".

En théorie juridique, l'on dirait que cela fût un acte d' "anti-droit"

Et cela, les êtres humains le font. Souvent. Sur des cas particuliers, comme ici Callas. Ou bien en masse, comme le fît le nazisme.

Car le système nazi lui aussi commit des "meurtres juridiques".

Il convient de reconnaître la normativité juridique du système nazi, étudiée notamment par Johann Chapoutot dans son ouvrage La loi du sang , mais l'expression choisie par Voltaire pour un cas particulier lui est parfaitement adéquate étendu à un système : le nazisme fût un crime juridique total.

____

Lire un récit complet de l'affaire Sirven.

Lire un ouvrage compilant les nombreuses correspondances écrites par Voltaire pour défendre Sirven

Sur la notion de "anti-Droit", v. Frison-Roche, M.-A., Leçon sur Droit positif, Droit naturel, 2014.

March 8, 2018

Law by Illustrations

Difficile d'apprendre le Droit. Encore plus le Droit américain.

Si on le prenait pour ce qu'il est : un "art pratique".

Il n'y a rien de révolutionnaire à le définir ainsi. Depuis Rome, le Droit est défini comme un art pratique et si les Romains ont bâtis les Lois comme ils ont construits les aqueducs, ils ont aussi conçu le prêteur qui, sur le Forum, réglé les litiges par des dispositions générales une fois admis l'existence d'une action, ce qui est la base des systèmes de Common Law. Les Grecs quant à eux ont associé le Droit et l'art rhétorique, c'est-à-dire la puissance argumentative de convaincre le tiers qui décide.

Ainsi, une société qui met en son centre les juges qui décident et les avocats qui convainquent au terme de séances publiques où l'art de parler est premier sont des sociétés juridiques et plus encore des sociétés juridictionnelles : même lorsqu'il s'agit de processus législatifs, c'est encore la figure du procès qui s'y glisse.

Il suffit de suivre Miss Sloane pour le mesurer.

Lire la suite plus bas.

Feb. 28, 2018

Thesaurus : Doctrine

Dec. 19, 2017

Law by Illustrations

Dans son Journal, Alfred de Vigny écrit :

"L’espérance est la plus grande de nos folies. Cela bien compris, tout ce qui arrive d’heureux surprend.

Dans cette prison nommée la vie, d’où nous partons les uns après les autres pour aller à la mort, il ne faut compter sur aucune promenade, ni aucune fleur. Dès lors, le moindre bouquet, la plus petite feuille, réjouit la vue et le cœur, on en sait gré à la puissance qui a permis qu'elle se rencontrât sous vos pas. Il est vrai que vous ne savez pas pourquoi vous êtes prisonnier et de quoi puni ; mais vous savez à n’en pas douter quelle sera votre peine : souffrance en prison, mort après.

Ne pensez pas au juge, ni au procès que vous ignorerez toujours, mais seulement à remercier le geôlier inconnu qui vous permet souvent des joies dignes du ciel. Tel est l’aperçu de l’ordonnance qui terminera la deuxième consultation du Docteur noir. »

_____

Dans cet extrait, ce qui est souligné par le poète, ce n'est pas l'analogie, assez courante entre le caractère désespéré de la vie et le fait que l'on sera jugé, le thème du "jugement dernier", mais c'est l'inverse.

Car le poète évoque deux choses, le jugement à travers la figure du "juge" d'une part et le "procès" d'autre part. Dans la technique procédurale du jugement dernier, il y a la "pesée des âmes", qui correspond au débat contradictoire et permet, suivant que l'on s'est bien conduit ou pas, d'aller au Paradis ou aux Enfers. Mais cela est de nature à gâcher chaque instant de la vie terrestre et cela pour deux raisons, qui sont explicitement visés par Alfred de Vigny :

- D'une part, de cette pesée, l'on ne peut savoir si l'on gagnera devant son juge (qui est Dieu) et si l'on finira au Paradis ou non, ce qui a de quoi gâcher chaque instant de la vie, gâcher chaque fleur que l'on voudra humer, tout entier que nous sommes à stocker les bons points pour s'en prévaloir lors du "procès" qui se déroulera après notre mort, car celle-ci - il le rappelle - est certaine ; en cela, être l'objet d'un procès est bien pire que d'avoir à faire à un juge, car lorsque l'on est partie à un procès l'on peut toujours "espérer" gagner. Et c'est ce que souligner Vigny, c'est l'espérance qui empoisonne la vie, c'est le fait de pouvoir gagner son procès, le fait de pouvoir gagner le Paradis. C'est cela qui crée le désespoir : c'est l'espoir de gagner.

- D'autre part, et c'est pourquoi il le dit en premier, non seulement l'on ne peut être certain de gagner son procès, mais l'on ne peut être certain que ce procès se tienne. Alors que l'on est certain de mourir. Car l'on ne sait pas si le Juge existe. Car l'on ne sait pas si Dieu existe. C'est ainsi que le désespoir est total.

- Dès lors, c'est un procès sans juge, et donc sans fin que l'on anticipe sans fin. C'est le procès de Kafka. C'est ce qui gâche la vie de chaque instant.

- La solution pour Alfred de Vigny est donc de ne "plus penser au juge", et dès lors de ne plus penser au procès, puisque sans juge il n'y a pas de procès. Et c'est ainsi que de chaque fleur l'on peut profiter du parfum.

- Le prix d'une telle conception d'un monde sans "juge transcendant" est qu'un monde de la beauté de l'instant, d'un monde sans morale. C'est pourquoi Pascal, portant de la même difficulté, à savoir "comment se conduire alors que je ne peux savoir qui me jugera?" avait posé la conjoncture de l'existence de Dieu (le "pari pascalien"), afin d'en déduire une ligne de conduite dans le temps, lequel n'est pas une succession d'instants, de parfums de fleurs, mais qui est la durée d'une vie.

Nov. 12, 2017

Law by Illustrations

Le droit est à première à distance de la réalité et de la vérité. Cela n'est pas "un sujet" pour lui.

L'art ne colle pas davantage à la réalité. C'est ainsi qu'il peut la projeter, en murmures ou en cris. Car l'art prend soin de sonner toujours faux. C'est ainsi que les demoiselles demandent à leur mère de passer le sel à table en chantant et que l'on comprend que c'est ainsi la famille et son droit.

Mais parce que le droit est un "art pratique" et que "le droit est fait pour les hommes et non les hommes pour le droit", il serait délirant de congédier la réalité et la vérité, même si ensuite il ne peut les atteindre une fois qu'il en a admis le principe.

Car lorsque Clouzot titre son film sur la justice La vérité, par ce seul titre il condamne la justice.

D'une façon aussi implacable que le fît Gide dans ses souvenirs d'un juré d'assises.

L'un et l'autre montrant que la justice n'en a rien à faire, mais plus encore que nous, nous qui jugeons - nous jurés à côté de Gide, nous mégères entassées dans la salle d'audience par Clouzot -, nous voulons juste que coule le sang. Le sang du trop, trop jeune incendiaire chez Gide, de la trop, trop belle B.B. chez Clouzot. Et surtout pas la vérité. Qu'on ne saurait jamais, de toutes les façons.

Lire ci-dessous les développements.

Oct. 31, 2017

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Mélanges en l'honneur de Jean-Luc Vallens, Liber amicorum, Joly éditions - Lextenso, oct. 2017, 457 p.

Consulter la table des matières.

Consulter la présentation des articles suivantes :

- D'Ambra, D. et Frison-Roche, M.-A., La résolution bancaire entre droit commun des procédures collectives et droit commun de la régulation ;

- Delattre, Ch., Impartialité et justice consulaire ;

- Fauvarque-Cosson, B., Vers un droit civil plus attractif et plus sûr ? Regards sur les réformes du droit des obligations et de la prescription ;

- Ravel d'Esclapon, de, Th., De la littérature et du réel : César Birotteau et l'exemple du droit de la faillite.

Sept. 20, 2017

Publications

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Barbara, à peine sorti et déjà immense film classique, Huffington Post, 20 septembre 2017.

July 19, 2017

Blog

Quand on avance dans l'église San Carlo de la ville de Noto en Sicile, avant d'arriver à l'autel un espace circulaire vide permet au croyant qui se place au centre du dallage en marbre blanc de lever les yeux. Ceux qui ont conçu cet espace songeaient aux croyants qui aspirant au ciel lèvent naturellement la tête. Les touristes dont la préoccupation principale est l'accumulation de data dans leurs téléphones le font moins.

Désormais les japonais ne sont plus objets de moqueries, les marchands de cartes postales ne font plus recettes, les croyants ont disparu. Mais les statues restent là, dans ce cercle ouvert avant l'autel, devant lequel nul ne s'agenouille. Si un croyant passait encore, s'il allait jusqu'à l'autel, s'il levait les yeux, il serait sous les quatre regards de quatre femmes drapées.

Elles expriment ce que l’Église veut inculquer, les statuaires comme les peintures étant autant de livres d'écoliers. Mais le drapé qui revêt les quatre jeunes femmes au physique de Diane fait davantage penser à une représentation que l'âge classique donne de la beauté grecque qu'à une modestie biblique. L'aigle qui accompagne l'une d'elle suffit à montrer que la doctrine pieuse a été pénétrée d'une autre pensée. Il n'est pas même besoin de lire la mention des quatre vertus cardinales, conçues par Platon, pour être informé du mélanges des genres au cœur même de l'édifice chrétien.

Mais puisqu'il s'agit d'instruire, leur nom est écrit devant chaque niche des quatre statues, tandis qu'un symbole les marque. Ainsi, la "justice" fait face à la "force" tandis qu'à sa droite se dresse la "prudence" et à sa gauche se tient la "tempérance". La justice tient une balance. A côté de la force un aigle est posé. La tempérance porte par son col un sac lourd. La prudence se penche vers l'enfant.

La charité ne fait pas partie des "vertus cardinales", ici représentées. N'est-ce pas pourtant une vertu vantée ? Première ? En quoi la force ou la justice seraient-elles des vertus chrétiennes ? Et quel ordre est ici exprimé ?

En effet, la justice est ici représentée avec ses attributs qui nous sont familiers, la balance et le glaive, mesure et violence qui nous semblent usuelles, mais dans une église, l'on aurait peut-être attendu davantage le pardon, la réconciliation, voire l'amour ....

Lire ci-dessous.

May 20, 2017

Blog

Aucun film ne reprend mieux la description que Sade fait dans son œuvre, et plus particulièrement dans Justine ou les infortunes de la vertu , du rapport désespéré entretenu par ceux qui expriment et appliquent la Loi ont avec celle-ci.

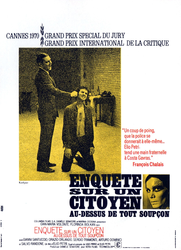

Ce film d'Elio Petri, réalisé en 1969, sorti en 1970, qui reçut le prix spécial du Jury au Festival de Cannes, a retenu l'attention de tous, notamment pour sa dimension dramatique, esthétique et politique

Si on le prend davantage du côté du Droit, on observera que le titulaire de l'expression du Droit, celui qui doit concrétiser le Droit dans la société, ici le "chef" de la police, exprime ce qu'est pour lui la règle.

On se souvient que Carbonnier pose qu'à chacun d'entre nous le Droit d'une façon première et immédiate apparaît sous la forme d'un képi du gendarme. A cette formulation sociologique bienveillante correspond ainsi la forme terrifiante d'un commissaire, grand chef qui tue et punit, sans jamais porter d'uniforme.

Lorsqu'il veut être puni du crime qu'il a commis parce que la femme a dit la vérité, à savoir le caractère enfantin de la règle qui le gouverne et donc du caractère infantile de sa propre stature, sa mise en scène s'écroule, lui qui ultérieurement se déguisera en metteur en scène.

François Ost a consacré un ouvrage à la conception sadienne de la Loi. On la retrouve ici, car le personnage principale des fables de Sade, c'est la Loi et son auteur, Dieu. Si les titulaires de la loi, à savoir les juges, les évèques, les parlementaires, qui sont légions dans l'oeuvre de Sade, ceux qui l'expriment, ne peuvent que torturer l'innocent, comme le fait le personnage dans le film d'Elio Petri de la femme et du jeune homme, afin qu'ils avouent leur innocence, qu'ils la dégorgent, qu'ils n'aient pas à reconnaître que la Loi est vide, c'est-à-dire que ce Dieu dont ils appliquent la norme n'existe pas.

La provocation de ce Dieu, afin de le voir surgir, la provocation de la Loi afin de la voir apparaître, les héros sadiens l'opèrent en s'exténuant de torture en torture, de meurtre en meurtre. Dans le film d'Elio Petri, la méthode est plus juridique et revêt la même dimension probatoire : il organise la démonstration de sa culpabilité, afin de donner consistance à la Loi pénale dont il assure l'effectivité par la répression, pour que cette répression ne soit pas vide, pour que sa vie ait un sens.

Mais, comme dans Sade, cela n'adviendra pas.

Oui, il n'y a pas eu de meilleure adaptation au cinéma de Sade que par ce film-là.

Pour une analyse faite dans le festival du film d'Enghien, présentant ce film comme le "film le plus emblématique" des films politiques italiens des années de plond.

April 21, 2017

Blog

Through the Open Culture website, it is possible to listen to Hayao Miyazaki who, in March 2017, claimed that video games whose drawings are made on Artificial Intelligence basis are "insults to life".

Read below the history, the words that the Master has held, his conception of what is creation and "truly human" work, which is echoed by the definitions given by Alain Supiot, who also reflected on what robots do.

This brings us back to the very notion of "creation" and creative work.

_____

Read below

July 16, 2016

Law by Illustrations

Le petit Hubert traîne dans les musées. C'est si ennuyeux la culture ... Mais il y trouve l'occasion de regarder, et en face, des dames déshabillées, souvent plusieurs sur le même tableau, de quoi se réconcilier avec les musées : les trois grâces lorsqu'elles s'épaulent, les demoiselles d'Avignon lorsqu'elles dansent. Mais parfois elles s'affrontent. Elles ne s'habillent pas pour tant. A cette condition, le petit Hubert peut bien écouter l'histoire.

Ainsi, Athéna et Aphrodite et Héra se disputaient une pomme en or. L'on sait que les pommes dès la mythologie grecque sont sources de discorde, de paradis perdus et d'allergies diverses.

Zeus demanda à Pâris, berger - certes bien-né puisque fils de Priam et d'Hécube, mais enfin simple berger - de procéder à ce qu'il sera convenu d'appeler le "jugement de Pâris" et d'attribuer à l'une des trois la pomme disputée.

Le litige est en place et la procédure choisie : un objet (la pomme), un enjeu (attribuer la pomme à l'une d'elle), celui qui décide par un "jugement" (Pâris).

Certes, Pâris aurait pu couper la pomme en trois. Mais de la même façon que l'enfant vivant ne pouvait être coupé en deux par Salomon car l'on peut attribuer un cadavre lorsque l'enjeu du litige est d'attribuer un enfant vivant

Paris pourrait "décider" : non, Paris va "juger".

Que va-t-il faire ?

La façon dont il procède permet-t-elle de l'assimiler à un juge au sens juridique du terme ?

Lire ci-dessous.

Le "jugement de Salomon" étant une technique probatoire, la femme qui renonce à l'enfant plutôt que de le voir mourir se révélant ainsi sa mère.

July 16, 2016

Teachings : Law and Literature, Literature and Law

Les étudiants de Sciences po suivant l'enseignement de "Droit et Littérature, Littérature et Droit" ou l'enseignement de "Droit et Cinéma" peuvent accéder à la majorité des articles répertoriés ci-dessous en accédant sur le Drive de Sciences po au dossier "MAFR - Droit et Art".

Accéder à la présentation du séminaire Droit et Littérature - Littérature et Droit.