Matières à Réflexions

16 octobre 2014

Blog

"Juge et contrat", thème classique ; "Relevé d'office de la règle de droit par le juge", thème classique. Quand on croise les deux, il en résulte l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 1ier octobre 2014, UFC de l'Isère c/ Mutualité française de l'Isère.

"Juge et contrat", thème classique ; "Relevé d'office de la règle de droit par le juge", thème classique. Quand on croise les deux, il en résulte l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 1ier octobre 2014, UFC de l'Isère c/ Mutualité française de l'Isère.

Pour Motulsky, il allait de soi que le juge a l'obligation de relever d'office les règles de droit applicable et, par exemple, sanctionne l'illicéité d'une clause contractuelle, alors même que la partie au litige n'avait pas invoqué la règle de droit contrariée. En effet, le juge a l'apanage du droit et doit le concrétiser, tandis que la partie doit lui apporter l'édifice de faits qui constitue la prétention articulée, cela mais seulement cela.

Mais la Cour de cassation n'est aujourd'hui guère motulskienne .... Ainsi, le plus souvent, ses arrêts énoncent que le relevé d'office constitue pour les juges non pas un devoir mais bien plutôt un pouvoir. Dès lors le juge "peut" appliquer le droit sans que la partie au litige le lui demande, mais n'y est pas contraint par le système juridique. Pourtant, ce retour à la conception traditionnelle du procès civil s'arrête là lorsque l'ordre public réapparait, car la règle d'ordre public "demande" à être appliquée, indépendamment du désir que la partie au procès exprime de se la voir appliquer. Dans le cas présent, l'ordre public est constitué par le droit de la consommation. Cela est d'autant plus justifié lorsque le demandeur est une association de consommateurs, qui s'appuie sur des dispositions spécifiques du Code de la consommation lui permettant d'obtenir l'annulation de clauses abusives de tous les contrats particuliers, reflet d'un "contrat-type". Mais le professionnel échappe alors à la perspective d'annulation en construisant un nouveau type de contrat et le demandeur, dans cette action en cessation de comportement illicite, précurseur de l' "action collective" mise en place par la loi du 17 mars 2014), n'avait pas songé à viser non seulement l'ancien contrat-type mais encore le nouveau contrat-type.

La Cour de cassation rend un arrêt de cassation et de principe, en posant que "le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif des clause contractuelles invoquées par une parties dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.

On note donc le principe : obligation de relever d'office le caractère abusif de la clause. Mais la Cour y met trois conditions : 1° la clause doit être invoquée par la partie ; 2° le juge doit "disposer" des faits pour l'application du droit ; 3° le juge doit disposer aussi des éléments de droit pour y procéder. A la réflexion, la Cour de cassation demeure peu motulskienne ...

Pourtant l'adage traditionnel ne pose-t-il pas que "la Cour connait le droit" ?

9 octobre 2014

Publications

L'ouvrage collectif a été réalisé dans le cadre de la Conférence générale des Bâtonniers.

L'ouvrage collectif a été réalisé dans le cadre de la Conférence générale des Bâtonniers.

A partir des travaux des Commissions réunissant tous les Bâtonniers et après des Etats généraux des Ordres qui se sont réunis le 3 octobre 2013, l'ouvrage restitue cette réflexion collective.

Elle a pour but de remettre à plat ce qui fait à la fois l'unité de la profession d'avocat, malgré la diversité des métiers en son sein, et ce qui l'expose à tous les dangers : le cabinet d'avocat est tout autant une entreprise, qui rend un service sur un marché, et le lieu dans lequel viennent des personnes en attente de droit, en attente de justice, l'avocat devant demeurer celui par laquelle la vertu de justice se concrétise.

9 octobre 2014

Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Avocat et ordre. Être moderne sans se perdre" du droit", in J.-L. Forget et M.-A. Frison-Roche (dir.).Avocats et ordres du 21e siècle, coll "Thèmes et commentaires", Dalloz, 2014, p. 199-222.

____

____

📕lire une présentation de l'ouvrage dans lequel l'article est publié

____

► Résumé de l'article : L'avocat s'est construit, se définit et continuera de se définir par sa déontologie, dont l'Ordre est le concepteur et le gardien. Cette déontologie a en son cœur l'indépendance de l'avocat, une indépendance qui le marque et le distingue. Cette force explique l'intimité qui existe entre l'avocat et l'Ordre auquel il appartient et dont il dépend, les règles que l'Ordre lui applique devant lui demeurer intimes.

Cela n'empêche en rien que le droit a une valeur économique et que le cabinet d'avocat est une entreprise, rendant un service et supportant des coûts. Plus encore, la rentabilité de cette entreprise est d'autant plus nécessaire que l'avocat doit, par devoir et donc par nature, assurer des tâches qui ne sont pas rentables, comme l'aide au plus faible.

C'est pourquoi les enjeux de la profession d'avocat sont les mêmes que les enjeux des Ordres : il s'agit de développer l'esprit d'entreprise dans tous les cabinets d'avocats, que l'Europe les porte et que les technologies les aide. De la même façon, les Ordres doivent permettre aux avocats de demeurer ce qu'ils sont par essence sans en mourir économiquement, c'est-à-dire ceux qui défendent et conseillent en échange de rien ni dépendre de personne. Cela nécessite un dialogue renouvelé aussi bien avec les compagnies d'assurance qu'avec les pouvoirs publics, l'aide juridictionnelle autant aussi bien question d'argent que question de valeur fondamentale.

________

7 octobre 2014

Enseignements : Grandes Questions du Droit, Semestre d'Automne 2014

Le juge exerce un pouvoir. On le dit dans le système de Common Law, on le murmure dans le système de Civil Law. Le pouvoir existe depuis toujours car le juge français, s'il ne peut rendre d'arrêt de règlement, doit néanmoins être "législateur particulier" pour faire usage d'une loi qui est imparfaite, l'article 4 du Code civil l'y oblige. Plus encore, son office est de répondre au justiciable qui forme devant lui une prétention, au besoin en créant une règle nouvelle pour ce faire. Les techniques d'interprétation lui permettent de satisfaire cette nécessité.

Le juge exerce un pouvoir. On le dit dans le système de Common Law, on le murmure dans le système de Civil Law. Le pouvoir existe depuis toujours car le juge français, s'il ne peut rendre d'arrêt de règlement, doit néanmoins être "législateur particulier" pour faire usage d'une loi qui est imparfaite, l'article 4 du Code civil l'y oblige. Plus encore, son office est de répondre au justiciable qui forme devant lui une prétention, au besoin en créant une règle nouvelle pour ce faire. Les techniques d'interprétation lui permettent de satisfaire cette nécessité.

Mais le juge exerce aussi son pouvoir avec et par habileté. Il crée ainsi des pans entiers du droit, par exemple en façonnant le droit de la responsabilité, aussi bien en droit privé qu'en droit public, tandis que le juge communautaire a construit l'Union européenne aussi fortement que l'ont fait les Etats. Dès lors, le juge prend une place politique dans la société, alors même qu'il ne rend pas compte du pouvoir de choix qu'il exerce, et alors même que ses décisions imprévues ont un effet rétroactif sur la situation des personnes. C'est une des raisons de la méfiance persistante des systèmes continentaux à l'égard du juge.

Plus techniquement, le juge a pour fonction de juger. Cela peut paraître un truisme. Mais tout d'abord, l'acte de juger peut se définir de nombreuses façons. Il faut s'agir de restaurer la légalité, il peut s'agir de concrétiser les droits subjectifs ou il peut s'agir de trancher les litiges en opérant la balance des intérêts. Suivant la définition préférée, c'est le système juridique dans son entier qui se colore différemment. D'ailleurs, on attend désormais du juge qui fasse autre chose que juger, par exemple réconcilier, moraliser, ou faire oeuvre de mémoire.

Plus encore, l'acte de juger ne peut se penser sans considérer la procédure qui le précéder. La procédure a aujourd'hui une valeur en elle-même. L'opposition entre procédure accusatoire et procédure inquisitoire est dépassée par le droit processuel, qui se construit sur les droits fondamentaux. Mais le procès est-il destiné à permettre au juge de découvrir la vérité ? Est-il un contrat par lequel les parties s'accordent sur leur désaccord ? Est-ce une civilisation des oppositions ? Un processus d'efficacité, notamment pour le système économique ? Les règles techniques dépendent des préférences pour telle ou telle réponse.

En outre, l'attention devient de plus en plus forte pour le droit de la preuve, coeur de tous les procès. Il est construit sur la charge de preuve, les objets de preuve, les moyens de preuve et les recevabilités. C'est là où les procès se gagnent ou se perdent. C'est donc l'essentiel.

Accéder à la problématique de la leçon.

4 octobre 2014

Blog

Un couple divorce. L'enfant a sa résidence habituelle chez le père (ce que l'on continue le mécanisme de "garde").

Un couple divorce. L'enfant a sa résidence habituelle chez le père (ce que l'on continue le mécanisme de "garde").

La mère de l'enfant, alors âgée de 8 ans, ouvre à celle-ci un compte FaceBook.

Au bout de quelque temps, le père saisit le Juge aux Affaires Familiales (JAF) pour obtenir la fermeture de ce compte.

Le juge ne le déboute pas, en estimant que cela ne relève pas de son office.

Au contraire, il y procède, en estimant qu'il est de l'intérêt de cette enfant qu'elle ne dispose plus d'un compte FaceBook, en ce que celui-ci a contribué à la "désocialiser".

Cela justifie donc pour les juges de première instance, comme pour les juges d'appel dans leur arrêt du 2 septembre 2014, qu'un ordre soit donné à la mère de l'enfant de fermer immédiatement le compte.

24 septembre 2014

Base Documentaire : 02. Cour de cassation

Par son arrêt du 24 septembre 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel qui avait fait application de la règle de l'estoppel.

Lire le billet de blog à propos de l'arrêt.

8 septembre 2014

Publications

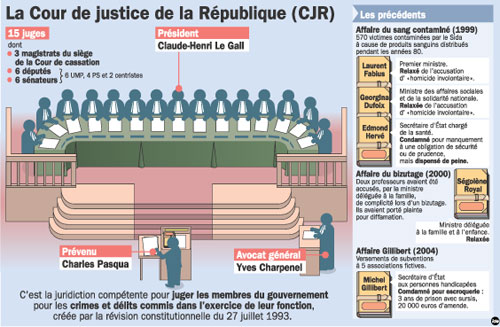

Le 26 août 2014, la commission d'instruction de la Cour de justice de la République a mis en examen Madame Christine Lagarde. Le texte utilisé pour y procéder est l'article 432-16 du Code pénal qui permet de reprocher, au titre de faute pénale, la "négligence" d'un dépositaire de l'autorité publique qui a permis à un tiers de détourner des fonds publics.

Le 26 août 2014, la commission d'instruction de la Cour de justice de la République a mis en examen Madame Christine Lagarde. Le texte utilisé pour y procéder est l'article 432-16 du Code pénal qui permet de reprocher, au titre de faute pénale, la "négligence" d'un dépositaire de l'autorité publique qui a permis à un tiers de détourner des fonds publics.

Le comportement de Madame Christine Lagarde est celui qu'elle a eu lorsqu'elle était alors Ministre des Finances et de l'Économie, en décidant de recourir à l'arbitrage pour trouver une issue aux multiples contentieux opposant indirectement l'État et le groupe Bernard Tapie, puis en décidant de ne pas former un appel-nullité contre la sentence arbitrale de 2008.

Cette mise en examen est une atteinte à la séparation des pouvoirs, qui est un principe constitutionnel majeur, visé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui rappelle que sans ce principe "il n'y a point de Constitution".

Il s'agit d'une mise sous tutelle du Politique par les magistrats. En effet , un ministre, parce qu’il est ministre et non pas administrateur, doit pouvoir décider. Doit pouvoir ne pas suivre l’opinion de son administration.

Ne pas l'admettre, c'est de la part des magistrats non seulement ne pas suivre toute la jurisprudence mais encore violer le coeur de la Constitution française.

4 septembre 2014

Base Documentaire : Doctrine

23 août 2014

Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Cours-Série Droit privé", Editions Dalloz (34)

Référence complète : LEFORT, Christophe, Procédure civile, Coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", Dalloz, 1ière éd., 2005, 5ième éd., 2014, 539 p.

Ce "Cours", dont la 5ième édition vient de paraître, montre à quel point la procédure civile constitue une discipline majeure du droit privé dans la mesure où elle concourt à la réalisation effective des droits des personnes. La procédure est le droit du procès civil, qu'elle organise.

Ce manuel expose, dans une première partie, les principes qui régissent le droit subjectif accordé à un justiciable d'accéder à un juge. Dans une seconde partie, il détaille les principaux mécanismes qui gouvernent la conduite du procès civil.

Principalement conçu à l'attention des étudiants de licence et de master, cet ouvrage intéressera également tous ceux qui sont désireux de connaître et de comprendre la déroulement du procès civil.

6 août 2014

Blog

Par son arrêt du 23 juillet 2014, MM. B., A. et C., le Conseil d'Etat transmet une question prioritaire de constitutionnalité (Q.P.C.) au Conseil constitutionnel à propos de la conformité de l'organisation procédurale de la Cour de discipline budgétaire et financière au regard du principe constitutionnel d'impartialité et de légalité des sanctions de la Cour de discipline budgétaire et financière (C.D.B.F).

Par son arrêt du 23 juillet 2014, MM. B., A. et C., le Conseil d'Etat transmet une question prioritaire de constitutionnalité (Q.P.C.) au Conseil constitutionnel à propos de la conformité de l'organisation procédurale de la Cour de discipline budgétaire et financière au regard du principe constitutionnel d'impartialité et de légalité des sanctions de la Cour de discipline budgétaire et financière (C.D.B.F).

En effet, la jurisprudence du Conseil constitutionnel a intégré dans le corpus constitutionnel la conception d'impartialité objective telle que la jurisprudence judiciaire et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme l'ont imposé : les organes qui exercent un pouvoir de sanction doivent donner à voir leur impartialité ("impartialité objective") aux tiers qui doivent avoir confiance dans l'organe doté d'un pouvoir de sanction.

En outre et entre autres, le Conseil d'Etat pose au Conseil constitutionnel la question de savoir si la C.D.B.F. ne méconnait pas les principes constitutionnels qui régissent la matière répressive,parmi lesquels le principe non bis in idem. Or, si le Conseil constitutionnel le reconnait, alors, l'on devra considérer que c'est non seulement le cumul des sanctions juridictionnelles qui est interdit, mais encore celui des sanction pénales et administratives, déjà sanctionné par la Cour européenne des droits de l'Homme le 4 mars 2013.

___

Lire le billet de blog publié par la suite, à propos de la décision du Conseil constitutionnel du 24 octobre 2014, concluant à la constitutionnalité du dispositif.

5 août 2014

Blog

![]() Le pouvoir politique a souvent du mal, ou met bien du temps, à entendre les principes du droit, tels que les expriment les juges.

Le pouvoir politique a souvent du mal, ou met bien du temps, à entendre les principes du droit, tels que les expriment les juges.

Ainsi, il était bien certain que la procédure de sanction organisée devant l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (ARCEP), en tant que l'instruction et le jugement n'étaient pas suffisamment distinctes froissaient le principe constitutionnel d'impartialité.

Cela était acquis depuis environ 15 ans. Pourtant, l'organisation perdurait.

Il a suffi qu'un opérateur se fasse sanctionner. Il utilisa la procédure de Question Prioritaire de Constitutionnalité (Q.P.C.) et la décision Numéricable du 5 juillet 2013 du Conseil constitutionnel vînt déclarer toute la procédure de sanction devant l'ARCEP anticonstitutionnelle, mettant ainsi en difficulté le régulateur.

Il fallu attendre l'0rdonnance du 12 mars 2014 et enfin le décret du 1ier août 2014 pour remettre d'aplomb la procédure de sanction, en rendant cette fois-ci étanches au sein de la Commission des règlements des différents de l'ARCEP les services de l'Autorité en charge de l'instruction de ceux qui se chargent de juger.

Le grand magistrat Pierre Drai avait coutume de dire : "Ne pas respecter le droit coûte cher".

L'on voit ici que cela est vrai aussi pour le Gouvernement qui écrit lois et règlements. Ainsi, pendant des mois, le régulateur a été sans pouvoir, à la grande joie des opérateurs, que l'on sait tacticiens, voire turbulents.

1 août 2014

Base Documentaire : 03. Décrets, réglements et arrêtés

23 juillet 2014

Base Documentaire : 03. Conseil d'Etat

Médiapart demande la communication de l'instruction du contrôle des comptes de la campagne présidentielle. La Commission de contrôle (CNCCFP) refuse. Le journal obtient du Tribunal administratif de Paris une production forcée. La CNCCFP forme un pourvoi contre le jugement et obtient avant l'examen au fond de celui-ci la suspension de l'exécution du jugement. En effet, d'une part la communication a des effets irréversibles et d'autre part le moyen de la non-applicabilité de la loi de 1978 sur l'accès aux documents administratifs est un moyen sérieux, pouvant conduire à l'annulation du jugement.

23 juillet 2014

Base Documentaire : 03. Conseil d'Etat

20 juillet 2014

Interviews

Référence complète : INCHAUPSÉ, Irène, L'Europe crée une situation ubuesque pour la GPA en France, L'opinion, 20 juillet 2014.

Par cet interview, il est fait état de l'inquiétude que l'on peut avoir face aux arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'Homme le 26 juin 2014, condamnant la France en matière de contrat de mère-porteuse (dit "contrat de gestation pour autrui").

27 juin 2014

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : DRUMMOND, France, Répression des abus de marché v. non bis in idem. Perspectives d'évolution, in Mélanges en l'honneur du professeur Nicole Decoopman, coll. "CEPRISCA, PUF, 2014, p.185-196.

Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article par le drive de Science po, dans le dossier "MAFR - Régulation".

18 juin 2014

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Quéméner, M., Criminalité économique et financière à l'ère numérique, préf. Charpenel, Y. et avant-propos Sordino, M.-Ch., , coll. "Pratique du droit", Économica, 2015, 479 p.

Lire la 4ième de couverture.

Lire la table des matières.

Lire l'avant-propos.

15 mai 2014

Publications

17 avril 2014

Publications

►Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Les décisions des juges et des régulateurs favorisent-elles la compétitivité des entreprises françaises ?", in Revue Droit & Affaires, La compétitivité de la règle de droit, 11ième vol., Université Panthéon-Assas, avril 2014, p.140-157.

____

►Résumé de l'article : l'essentiel pour qu'une entreprise et/ou une place puissent se développer tient à ce qu'elle puisse anticiper.

Parce que le sujet porte sur le juge et le régulateur, et non pas sur toutes les sources du droit, ce qui mènerait sinon à traiter du thème de la sécurité juridique, il convient de déterminer ce que les entreprises sont en droit d'attendre d'un juge ou d'un régulateur.

Une entreprise est en train d'attendre de ceux-ci qu'ils ne soient pas "discrétionnaires", car ils n'ont pas de légitimité à l'être et l'effet de surprise est nuisible à l'économie.

Pour éviter des marges excessives de discrétion, il est inutile de fait de contrôler le juge, car il est lui-même le contrôleur et l'on s'épuise à chercher le gardien du gardien.

Le seul moyen est l'observation par l'autorité de régulation et par les juridictions d'une cohérence de principes auxquels elles se tiennent.

Dans le vocabulaire nord-américain, cela est désigné comme la "doctrine" des administrations et des cours.

Ainsi, la compétitivité de l'économie française sera favorisée par les régulateurs et par les juges, non pas parce qu'ils seraient plus doux, cléments et libéraux, mais parce qu'ils se tiendraient à une doctrine, laquelle réduiraient leur marge de discrétion, qui est la pire des choses pour la sécurité des investissements et de l'action vers le futur, définition même de l'entreprise.

____

Lire la quatrième de couverture du volume dans lequel la contribution a été publiée.

____

🧮 lire la présentation du colloque, son programme et la présentation de l'intervention orale, dont les slides.

____

📝lire l'article

____

🚧Lire le document de travail à partir duquel la présentation orale a été construite, duquel l'article a été tiré. Ce Working Paper a été ultérieurement mis à jour, en fonction de l'activité, les dates de mises à jour étant alors successivement mentionnées

________

16 avril 2014

Base Documentaire : 06.1. Textes de l'Union Européenne

Référence complète: Parlement Européen et Conseil européen, Règlement (UE) No 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission

14 mars 2014

Base Documentaire : Doctrine

5 mars 2014

Base Documentaire : Doctrine