22 septembre 2015

Conférences

16 septembre 2015

Conférences

Le Journal of Regulation consacre un colloque au thème Internet, espace d'interrégulation.

Lire la présentation générale du colloque et son programme détaillé.

Le colloque a été suivi d'un ouvrage publié par les Éditions Dalloz, dans la Série Régulations, dirigée par Marie-Anne Frison-Roche.

Lire la présentation de l'ouvrage qui a résulté de cette journée, et des articles qui ont résulté de la conférence.

Lire le working paper sur lequel s'appuie la conférence.

Consulter les slides utilisés pour la conférence.

Après avoir souligné que la notion même de "donnée" est incertaine et relève bien plutôt et paradoxalement du construit, la première perspective consiste à tirer les conséquences régulatoires du fait que ce que l'on désigne souvent comme "l'objet" de la donnée (la personne, l'entreprise pour la donnée financière, l'économie pour le rating, etc.), n'est que sa source, son "sous-jacent", la donnée étant fabriquée par une entreprise, son objet étant l'usage pour lequel la donnée est destinée. La donnée est autonome de son sous-jacent, est mise en masses affectées, prend une valeur économique en fonction des désirs qu'en ont ses utilisateurs, devient disponible hors du temps et de l'espace dans le numérique. Cela implique une interrégulation spécifique.

Mais la donnée est aussi le Janus du numérique, car nouvel or noir, pur instrument financier, par nature immatérielle, la donnée conserve aussi la trace des personnes, soit le sous-jacent qu'on voudrait protéger, que l'on voudrait indissociable, soit la structure que l'on voudrait légitimement attaquer par le mécanisme nouveau de la compliance. Cette double-face de la donnée entraîne des chocs de régulations dans Internet.

Dans une seconde perspective, il est souligné que tout Internet ramène vers l'internaute, dans lequel l'on verrait volontiers "Le Grand Interrégulateur". Mais est-ce si adéquat, légitime et efficace ? Le "consentement" auquel renvoie l'interrégulation assurée par l'internaute lui-même fait naître le doute. En revanche, sous le vocable déplacé de "droit à l'oubli" se dissimule une arme très efficace qui peut frapper ceux qui accaparent les données dans une économie numérique qui semble bien se constituer dans un mécanisme anté-marché, c'est-à-dire dans une régression qui pulvérise l'autorégulation marchande elle-même pour remplacer les actes juridiques d'échange par des actes juridiques conjonctifs, que pour l'instant le Droit et la Régulation ont bien du mal à appréhender, faute des qualifications juridiques pour ce faire.

Le "droit à l'oubli" requalifié à travers la catégorie des actes conjonctifs serait un premier pas pour satisfaire un objectif de la régulation, protégeant à la fois la protection de l'innovation et la protection des personnes, dans un futur toujours ouvert et que nulle puissance économique ou politique ne peut s'approprier.

25 juin 2015

Conférences

Aller sur le site de PRMIA.

Lire le programme du colloque.

Lire les slides, support de la conférence.

L'Europe a reçu le choc de la crise financière d'une façon différente de la façon dont les États-Unis l'ont reçu : les institutions européennes ont entièrement construit une Europe nouvelle : l'Europe Bancaire. De la même façon qu'en 1945 les chefs de guerre avait dit "plus encore la guerre entre nous", en 2009 les responsables européens ont affirmé "plus jamais de défauts bancaires qui compromettent la paix sociale de nos Nations". À partir de cette volonté purement politique, ce qu'il est convenu d'appeler les trois piliers de l'Union bancaire forment un "bloc", même si les dispositifs techniques se déploient successivement et parallèlement. En effet, la "résolution" est un anglicisme qui désigne une prévention de cessation des paiements lorsqu'elle met en risque un établissement financier, perspective qui risque de déclencher l'obligation pour un État de jouer son rôle de garanti en dernier ressort, recourant à la collectivité du groupe social national.

Ainsi, lorsque l'on regarde les textes organisant le mécanisme de résolution bancaire, on est admiratif devant leur précision et la sûreté du mécanisme. Ce "deuxième pilier" a vocation à bien fonctionner.

Mais il faut garder à l'esprit deux éléments, dont on peut douter parfois que ceux qui ont conçu la mécanique les aient eu toujours en tête.

En premier lieu, il s'agit d'un élément d'un puzzle qui est l'Europe, une Europe qui bouge et se reconstruit dans une cascade de crises dans lesquelles les banques et les États sont imbriqués d'une façon inextricable. Or, le droit de la résolution bancaire semble lisser cela. De la même façon, le droit calme et posé de la résolution bancaire semble ne pas faire place à un personnage qui est et sera pourtant déterminant : le juge. Il serait pourtant judicieux d'y penser toujours, même si l'on est astucieux de n'en parler jamais.

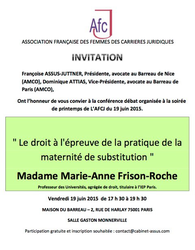

19 juin 2015

Conférences

Cette conférence a pour objet de mesurer l'ampleur du choc que la pratique des contrats de maternité de substitution, que l'on désigne souvent par le sigle de "GPA", engendre sur le droit.

Voir les slides, support de la conférence.

Voir la video de la conférence.

Le choc est multiple et profond. Il a de quoi nous laisser désemparés.

Dans un premier temps, l'essentiel est d'avoir conscience de l'ampleur de ce choc et de sa nature..

Le contrat de maternité de substitution consiste pour une personne ayant un "projet d'enfant" à d'obtenir le consentement d'une personne ayant les capacités physiologiques de porter un enfant par le biais d'une grossesse à lui donner cet enfant au moment de l'accouchement, cette prestatrice affirmant par le contrat n'être pas la mère de l'enfant remis.

Celui, celle ou ceux à qui est remis l'enfant veulent que le système juridique les établissent comme "parents" de l'enfant, à travers non plus seulement le contrat mais l'état civil, à travers la technique de la filiation.

Ces accords se pratiquent. Leur développement est dû principalement au fait qu'ils rapportent beaucoup d'argent à des entreprises qui se désignent comme des "agences" et mettent en contact des personnes dont elles encouragent un "projet d'enfant" et des femmes dont elles leur apprennent la "richesse" dont elles sont les heureuses dépositaires : le pouvoir d'engendrer des enfants. La mise en contact de ces deux populations, que ces opérateurs économiques transforment en "demandeurs" et en "offreurs", rendent ces agences et leurs prestataires - médecins et avocats - très prospères. Le phénomène se propage, ainsi que les profits.

Le Droit, au sens de la jurisprudence puis de la législation, a récusé ces accords, qualifiés de contraires à la dignité de la femme et de l'enfant. Aujourd'hui, un certain nombre de personnes demandent à ce que le Droit "évolue" et accepte d'associer à ces conventions non plus une nullité absolue mais un principe de licéité, plus ou moins conditionné. Ceux qui s'y opposent sont parfois présentés comme "réactionnaires", comme hostiles à ceux qui se prévalent d'un amour pour l'enfant, comme indifférents à cet enfant, qui est là.

L'essentiel ici n'est pas de trancher dans un sens ou dans l'autre, mais de montrer que cette question particulière touche le Droit dans son essence. C'est pourquoi la question est si importante. Toute femme doit y être sensible, si l'on présume que l'on est plus sensible à la situation des autres femmes, mais c'est tout être humain qui doit y être sensible, car c'est l'idée même de personne qui est ici en jeu. Et d'une façon définitive.

Le Droit est en effet heurté par ces pratiques de conventions "mère-porteuse" dont les bénéficiaires exigent du droit qu'il leur attache pleine efficacité. Le choc s'opère de six façons. Six façons qui le remettent en cause d'une façon fondamentale.

Et le Droit peut y répondre de deux manières, qui va déterminer l'avenir des femmes et des enfants.

22 janvier 2015

Conférences

L'enjeu du sujet est dans le pluriel même.

En effet, l'Occident a depuis Platon fasciné pour l'unicité, pour la découverte de La Loi, l'unicité de celle-ci justifiant sa puissance, sa prépondérance. L'État, puis l'universalisme de l'Humanité sous-jacent aux droits de l'homme, prolongent cette unicité dans laquelle l'individu occidental, ramené toujours à son unicité, se meut.

Puis, le pluralisme a explosé ce système, le droit devenant multiple, de l'intérieur, ce qui était source de désordres, mais aussi de l'extérieur, par un enrichissement, souvent loué. Un droit moins aveugle aux faits, à la culture, aux pratiques. Un droit moins autocentré et autoréférentiel. La "postmodernité" serait-elle plus aimable que la modernité ? Car le droit est un art pratique et cette question est pertinente.

Mais aujourd'hui le monde se recouvre d'une nouvelle discipline-mère : l'économie. Elle ne décrit pas seulement, elle "norme", selon la "loi du désir". C'est "la loi du monde". Cette "loi du désir" ayant pour source la nature humaine, elle est universelle. Le juridique devient son instrument passif, neutre et contraint. Le juridique est requis mais il est prédéterminé de l'extérieur. Le désir est souverain et sa forme juridique est le contrat.

Dès lors, l'enjeu humain, c'est-à-dire l'enjeu politique, est de restaurer la pluralité des lois dans le monde. Plus que jamais, le Politique est attendu, dans un lien qui demeure avec le droit, ce lien étant sans doute "l'esprit des peuples". L'ignorer, c'est affronter les peuples eux-mêmes, qui ne perdent jamais.

17 décembre 2014

Conférences

Toulouse School of Economics, Conference in Law and Economics

Organizers : Simone M. Sepe and Jean Tirole

Read The Working Paper (in French and in English)

11 décembre 2014

Conférences

Prendre le thème de "l'effectivité de la régulation bancaire" est presque un pléonasme, dans la mesure où la régulation se définit comme un corps de principes, de règles et de décision formant un appareillage prenant son sens dans le but qu'il a pour fonction de concrétiser. Ainsi la régulation est entièrement dans son "effectivité".

Cela déplace d'autant la question, qui devient non pas en premier lieu la mesure de l'effectivité mais la détermination du but au regard duquel cette effectivité se mesure. Or, la régulation bancaire peut avoir plusieurs buts, la multiplicité des buts diminuant son effectivité, tandis que la contradiction entre les buts l'anéantit. Dans la nouvelle architecture européenne, le but a le mérite d'être clair, qualité majeure du système par rapport au modèle nord-américain : il s'agit d'assurer la solidité du système bancaire.

L'unicité et la clarté du but est déjà un gage d'effectivité. Mais c'est la prochaine crise qui montrera donc l'effectivité de la régulation, la prochaine crise évitée (mais alors comment la connaître ?) ou la prochaine crise qui se déroulera, puis sera maîtrisée, c'est-à-dire le bon déclenchement du mécanisme de résolution bancaire, là où réside la véritable innovation.

S'il y a "nouvelle donne", c'est dans le fait même que la régulation bancaire est désormais "européenne". Cela est tout autant étonnant que la matière touche aux souverainetés. C'est en cela que paradoxalement le "citoyen européen" qui continue de ne pas exister, faute d'Europe politique, pourrait exister à travers une régulation bancaire européenne, puisque celle-ci manie la "monnaie souveraine".

9 décembre 2014

Conférences

Lire l'article qui rendit compte de la manifestation.

Voir des extraits de la manifestation.

Il fût un temps où les "codes d'éthique" n'existaient pas et l'on s'en portait aussi bien. Quand ils sont apparus, moqueries et critiques les accueillirent. Moqueries car ils n'étaient que redondance. En effet et par exemple, affirmer l'engagement de respecter le droit n'aurait aucun sens car respecter le droit est une obligation préexistante à toute déclaration de soumission. Critiques car ils apparurent comme un mode d'internalisation du pouvoir normatif, c'est-à-dire un mode de capture du pouvoir législatif. L'entreprise devenue Portalis ...

Peut-être. Mais aussi les temps ont-ils changé, qui font pâlir ces remarques acerbes. En effet, la soumission à la loi n'est pas un acquis. La normativité peut se partager si l'exercice qu'en fait l'entreprise aboutit à ne pas contredire l'autonomie du Politique, voire la complète, peut-être la renforce.

Ici, le corps de prescription de comportements sanctionnés, c'est-à-dire la régulation, n'est pas interne à une entreprise, ou à un secteur, mais à une "profession" commune à toutes les entreprises. Il est probable que la notion d'"entreprise" soit amenée à se développer, sorte renouvelée de corps intermédiaire, dans le grand désert de la mondialisation.

L'enjeu dès lors est pour les "juristes d'entreprise" d'être véritablement une "profession". Cela n'est pas si clair lorsque la profession est "réglementée", mais enfin lorsque le Politique la nomme ainsi, cela la constitue. Lorsqu'elle se désigne ainsi, alors l'autorégulation résulterait en outre de l'autodésignation ...

Pour être une profession, il faut avoir une unicité commune à l'intérieur du groupe, et une hétéronomie par rapport à l'extérieur. La difficulté tient surtout dans cette seconde exigence, dans la mesure où cet extérieur peut être pour le "juriste d'entreprise" l'entreprise elle-même. C'est alors que l'ordre se renverse car c'est le Code d'éthique qui peut permettre aux juristes d'entreprise de prendre distance par rapport à la hiérarchie de l'entreprise et d'exister ainsi comme profession. Cela renvoie aussi à une nouvelle conception de l'entreprise, moins hiérarchisée. En cela, l'éthique de la profession du juriste d'entreprise renvoie aux fondements de la Corporate Social Responsability, laquelle suppose une entreprise conçue comme un groupe non-hiérarchisé.

21 novembre 2014

Conférences

Sans doute faut-il partir du fait que le secteur du médicament est régulé, dans le but de préserver le consommateur final, le malade qui accède à un bien commun : la santé.

Le fait que le médicament doivent circuler d'opérateur en opérateur, de segment de marché en segment de marché, ne change pas cette réalité sociale et politique, constituée par le souci particulier, traduit par le "caractère fixe du prix" du médicament pour celui qui le consomme, ce qui est un oxymore, et par le fait que celui-ci n'est le plus souvent pas le payeur, ce qui est un contresens dans un système de prix.

C'est donc à partir de ces "contrariétés techniques", qui ne s'expliquent que par la profondeur politique du système de santé, qu'il convient d'analyser l'un des segments les plus chahutés par l'énergie compétitive, à savoir la distribution en gros, segment de circulation du médicament entre celui qui le fabrique et celui qui le vend au détail au consommateur final.

Certes, la concurrence, servie par son outil juridique naturel qu'est le contrat, doit se déployer dans les interstices de la régulation qui est le principe d'organisation. Mais c'est la régulation qui continue de fixer les soucis qui guident l'application des règles, par exemple le souci de disponibilité des médicaments, toujours et en masse critique. Le mécanisme concurrentiel, de l'instant et de la tension, fonctionne sur d'autres impératifs. Ainsi, lorsque les Autorités de concurrence lisent les textes, elles donnent à la compétition un espace de jeu qui lui donne place de principe, sans avoir souci de la pérennité du système ou de la gestion d'une crise sanitaire. Elles ne se soucient pas de régulation. On peut le comprendre, puisqu'il s'agit d'autorité de concurrence.

Mais le droit d'un segment du système de santé est coloré par les principes fondamentaux du système dans son entier. Or, pour la France et l'Europe, la santé et le médicament sont gouvernés par le souci de la protection de l'usager, la concurrence qui sert le client solvable a une autre finalité. Elle doit se plier et ne jouer qu'entre des distributeurs qui respectent également et avant tout les obligations que le système de régulation a mis à la charge des distributeurs en gros.

Les travaux seront publiés dans la Revue Lamy Concurrence - Régulation au premier semestre 2015.

Accéder au programme du colloque.

Accéder au plan de la conférence.

Accéder au working paper servant de support à l'intervention orale.

23 octobre 2014

Conférences

La théorie économique a montré la spécificité des "marchés bifaces", dont les plateformes numériques sont le parangon. Le droit a davantage de mal à en rendre compte, qu'il s'agisse de ployer sur eux les branches du droit, droit de la concurrence ou droit de la consommation par exemple, ou d'entreprendre de construire pour eux un droit ad hoc.

La piste ici proposée est de partir non pas tant de l'idée de marché mais du fait que leur configuration engendre pour certaines entreprises une puissance très spécifique, en ce que cela les rend "cruciales". Cette qualité, dont la notion est proposée en tant que catégorie juridique, justifierait que la puissance publique, sous une forme ou une autre, régulerait l'acteur lui-même.

En effet, cela relève d'une perspective de réguler, puisqu'il s'agit de permettre sur le long terme le maintien d'objectifs a-concurrentiels, comme le pluralisme de l'information ou la protection des données personnelles. Mais la régulation ne peut porter sur les seuls comportements des agents, ou ne pénétrer à l'intérieur des entreprises qu'à certains pics de changements structurels, comme dans l'hypothèse de concentration, car des entreprises sont à ce point maîtresses que les critères habituels que sont les dominants sur le temps présent ou les seuls prix ne suffisent plus : l'État, ou le Régulateur, nouvelle forme crédible de la puissance publique, doit pouvoir dire son mot à l'intérieur de l'entreprise elle-même.

Accéder au programme du colloque.

Accéder au Working Paper servant de base à l'intervention.

3 octobre 2014

Conférences

Si l'on veut bien admettre que la régulation est identifiée par la mise en balance du principe de concurrence avec un autre principe, a-concurrentiel, voire anti-concurrentielle, alors la paix a vocation à se glisser dans cette définition technique de la régulation.

Si l'on veut bien admettre que la régulation est identifiée par la mise en balance du principe de concurrence avec un autre principe, a-concurrentiel, voire anti-concurrentielle, alors la paix a vocation à se glisser dans cette définition technique de la régulation.

En effet, si l'on considère que le libéralisme a quant à lui partie liée avec la concurrence, l'on peut au contraire considérer que des mécanismes économiques qui sont "colorés" par le souci de justice sociale, la répartition équitable des richesses, la construction des infrastructures pour le bien commun futur, peuvent s'interpréter comme pouvant s'appuyer sur le concept de paix, conçue comme projet kantien. Ainsi organisée, la régulation relève alors du droit international public.

Mais l'on peut concevoir un système dans une perspective plus économique, relevant davantage du droit des affaires. Ainsi, si l'on prend le programme "pétrole contre nourriture", on peut exactement le lire comme une régulation du commerce pour engendrer la paix, négativement pour empêcher la constitution des trésors de guerre et pour permettre de nourrir la population.

Plus encore, lorsque l'on examine les limitations faites aux droits des créations par le CERDI, ce fût bien au nom du droit des Etats d'exercer un pouvoir expressément de "régulation" pour apporter la paix grâce à la dévaluation afin que le citoyen puisse demeurer consommateur.

Peut-on aller plus loin ? Peut-on aller au-delà de la casuistique ?

12 juin 2014

Conférences

L’expression même d’ « entreprise régulée » peut apparaître comme un contresens : on ne régule qu’un espace qui le requiert en raison de ses défaillances structurelles, et non pas une entreprise qui développe ses activités sur celui-ci. Retour ligne automatique

Mais à la réflexion, il faut parfois « réguler l’entreprise », nécessité qui s’imposera de plus en plus. Cela est impératif lorsqu’une entreprise absorbe l’espace tout entier, parce qu’elle est monopolistique ou parce qu’elle pour projet de devenir le cœur d’un espace crucial, comme l’affirme Google se présentant comme le futur cerveau mondial. D’une façon plus générale, il faut repérer les entreprises « cruciales », dont les banques ne sont qu’un exemple, et organiser, au-delà de la supervision, la régulation directe de telles entreprises.

Cette régulation des entreprises cruciales doit alors prendre la forme d’une présence de la puissance publique et du Politique à l’intérieur de l’entreprise elle-même, afin que l’Etat interfère dans les décisions dont le groupe social subit les conséquences. La régulation peut aller au-delà de la « présence publique », pour prendre la forme du « pouvoir public », l’Etat décidant comme opérateur. Dans de telles conditions de crucialité, la neutralisation de « l’entreprise publique » par le droit de la concurrence doit cesser, l’entreprise publique devant être reconnue comme un instrument de régulation, en distance de la simplicité concurrentielle.

Lire le programme et la présentation de tous les intervenants.

26 mars 2014

Conférences

Paris, Maison de la Chimie.

Le secteur ferroviaire français est régi depuis 2010 par l'ARAF.

Celle-ci organise ici son premier colloque juridique. Avant d'examiner des questions spécifiques au secteur, la rencontre fait place à des dimensions de droit comparé. Il débute par un panorama sur les enjeux de la régulation. C'est dans cette première partie du colloque que l'intervention prend place.

La conférence porte sur les "enjeux" généraux de la régulation, décrits pour mieux les confronter dans un second temps au secteur ferroviaire et à ses spécificités. Ainsi, les « enjeux de la régulation » dépendent de la définition que l’on donne à la régulation, car celle-ci est définie par ses buts. Ainsi, c’est au regard des buts que l’on assigne au droit de la régulation, qui n’est qu’un ensemble d’outils au service de buts, que l’on mesure les « enjeux ». L’on peut définir la régulation comme un appareillage d’institutions, de règles, de décisions et de principes, dont le but est de mettre en équilibre la concurrence et un autre principe, a-concurrentiel, voire anticoncurrentiel. Tout l’enjeu est de construire, puis de maintenir cet équilibre. C’est pourquoi la régulation est une construction qui se développe dans le temps. C’est la loi qui est légitime à fixer ces autres principes techniques, économiques ou politiques qui viennent en équilibre du principe de concurrence. Cet enjeu d’équilibre ne relève pas que d’une politique publique, il appartient à la définition même du droit. C’est pourquoi sa réussite est contrôlée, mesurée, notamment à travers l’action du Régulateur, par exemple vis-à-vis du Parlement.

25 février 2014

Conférences

Le droit est un système qui ne fonctionne bien qu’à base de qualifications, de définitions et de catégories fondamentales. Or, il semble que l’on s’achemine vers une accumulation de dispositions pointilleuses et disparates pour réagir au coup par coup à propos de tels ou tels type de robots. Si l’on reprend une vision plus globale et plus classique, l’on doit constater que les robots à la fois remettent en question la summa divisio entre "personne" et "choses", sur laquelle tout le droit occidental s’est construit, et qu’il paraît difficile de s’en passer. Pragmatiquement, l’on ne doit pas écarter la confrontation du couple infernal "personne/chose" forgée par le droit romain avec le phénomène multiple des robots.

Pour accéder à la problématique détaillée et au plan de l'intervention, voir ci-dessous.

7 février 2014

Conférences

Lire le programme de la journée du 24 janvier 2014 à l'Université de Strasbourg

Lire le programme du présent colloque du 7 février 2014.

La conférence a été publiée d'une façon tronquée dans un n° spéciale de la Revue Banque & Droit.

6 décembre 2013

Conférences

Dans une première perspective, celle du droit du marché, interviennent Gérard Marcou, Claire Mongouachon et François Brunet, ainsi que Jean Sirinelli, Timothée Paris et Sarah Dormont. Dans une second perspective, celle de savoir si le droit constitue ou non un marché, prennent la parole Pierre de Montalivet, Tomaso Ferrando et Sabastien Adadid, ainsi que Sara Godechot-Patris, Alexandre Matrot de la Motte et Clément Chauvet.

Une table-ronde réunit Georges Decocq, Olivier Souci et Jean-François Humberty.

Le rapport de synthèse a pour objet dans une approche plus globale de faire la synthèse de ces deux perspectives qui s’entrecroisent.

Ce travail a donné lieu à la publication d'un article : Droit et Marché : évolution, dans un ouvrage Droit et Marché.

5 décembre 2013

Conférences

L’Europe financière a été construite en réaction à la crise et l’Europe de la régulation de l’assurance a été conçue comme un pilier de celle-ci. C’est pourquoi l’esprit et la forme de cette régulation est la protection de la place européenne financière qui est en construction, ainsi que la protection du consommateur de produits financiers.

L’Autorité qu’est EIOPA, en collaboration avec l’ESMA et l’EBA, protège la place et le consommateur, tandis que les normes Solvency II peinent à se détacher de ce prisme financier pour reconnaître la spécificité de l’assurance, dans le fait que la société d’assurance n’est pas qu’une "non-banque" et que ses actifs sont spécifiques et qu’EIOPA met en place des normes intrusives dans la gouvernance des sociétés.

Face à cela, on pourrait concevoir d’une façon raisonnable un passage de ces normes au "tamis constitutionnel" français, voire concevoir d’une façon plus audacieuse un contrôle constitutionnel des pouvoirs que l’EIOPA tient du Règlement communautaire du 24 novembre 2010.

Accéder à la présentation powerpoint.

Lire le programme complet.

Lire le Working paper ayant servi de support à la conférence.

22 novembre 2013

Conférences

Les agents économiques sont autant soucieux des régulateurs que des juges. Il est très difficile de mesurer la compétitivité des décisions de ceux-ci, en dehors des formules générales que l’on assène aisément sur la nécessité de rapidité, de prévisibilité et de sécurité. Mais ce sont des qualités que l’on demande à toute source de contrainte. En outre, concernant les décisions des juges et des régulateurs, la difficultient tient au fait qu’il est difficile de scinder une décision de la procédure qui la procéde.Retour ligne automatique Quand on interroge les économistes, ils disent que l’essentiel est que l’agent sache à quoi s’en tenir pour établir ensuite ses coûts. Pour cela, il faut précisément que ces décisions, quelle que soit leur nature juridique, constituent une "jurisprudence". Retour ligne automatique Mais si en premier lieu, si l’on abord la question d’une façon générale, pour que l’on puisse parler de "jurisprudence", il faut qu’il y ait un corps de "doctrine". Ainsi, paradoxalement, les régulateurs ont davantage une jurisprudence que le monde judiciaire, disparate. Retour ligne automatique En second lieu, on ne peut avoir une vision globale, il convient de partir des cas. Ainsi, la jurisprudence de la chambre sociale est-elle "compétitive" ? Son dogmatisme ne la rendait-elle pas plus prévisible ? Plus encore, un arrêt récent de la première chambre civile de la Cour de cassation qui récuse l’analyse économique du droit, revendiquant l’imperméabilité normative entre les deux ordres que sont l’économie et le droit, est-il compétitif ? Retour ligne automatique Ensuite et en second lieu, indépendamment des réponses générales, il est toujours pertinent d’analyser au cas par cas les décisions. Ici, sont prises 4 décisions récentes du second semestre 2013, de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat et de l’Autorité des Marchés Financiers.

Accéder aux slides de la conférence.

Lire le Working Paper ayant servi de support à la conférence.

Les travaux du colloque ont été publiés en avril 2014 dans la Revue Droit & Affaires : lire l'article.

21 octobre 2013

Conférences

A première vue, parce que l’Ordre est une structure qui existe pour concevoir et faire vivre une déontologie dont le socle est moral, alors que le droit de la concurrence, dont le principal gardien est la Commission européenne, est le gardien du marché concurrentiel, lieu d’ajustement des désirs des demandeurs, satisfaits par des offreurs qui recherchent leur profit, les Ordres sont du côté de l’État et s’opposent à l’Europe et au droit de la concurrence.

Mais c’est avoir courte vue.

Au contraire, les marchés ont besoin de confiance, surtout quand l’activité est risquée (risque sanitaire) et que le demandeur est en asymétrie d’information (patient). Dès lors, celui-ci doit pouvoir s’en remettre à celui qui lui offre une prestation. Il ne le peut qu’en tant que celui-ci est un "professionnel", garanti par l’Ordre, qui est source de confiance pour un marché, devenu plus puissant de ce fait. L’Ordre est en cela l’avenir des marchés de confiance.

Lire une synthèse opérée par les organisateurs et publiée dans la Revue de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.

3 octobre 2013

Conférences

La Conférence Générale des Bâtonniers a tenu des États Généraux le 3 octobre 2013 à Paris.

Ils ont pour objet de faire le point sur l'avenir des Ordres, condition de la claire vision que la profession doit avoir de l'avenir de la profession d'avocat elle-même.

Marie-Anne Frison-Roche a eu pour fonction de "modérer" le colloque, c'est-à-dire de réagir à chaque intervention, soit principale et menée sur chacun des 4 thèmes par les bâtonniers qui ont travaillé dans les mois précédents et rédigé des synthèses, soit en annexe à celle-là, formulée alors par un intervention plus extérieure.

Les débats, s'appuyant sur ce travail préalable d'une année, ont par la suite donné lieu à une reprise des travaux écrits et à une publication d'un ouvrage collectif en 2014, aux Éditions Dalloz, dans la collection "Thèmes et Commentaires".

22 juin 2013

Conférences

Cette conférence se tient en Pologne, à Cracovie, du 20 au 22 juin 2013. Elle se déroule simultanément en allemand, en anglais et en français. La problématique d’ensemble est de mesurer comment se sont mis en place sur une période de 20 ans de nouveaux modes de responsabilité et de contrôle de l’Etat, en même temps que celui-ci renforçait en son coeur la Constitution, et la responsabilité et le contrôle de l’Union européenne. Retour ligne automatique Dans une table ronde plus prospective, le thème de la régulation est abordé, à côté de ceux de la crise financière, des nouvelles tendances dans la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme et du rôle du Médiateur européen.Retour ligne automatique En effet, la responsabilité des Etats et de l’Union européenne tend aujourd’hui à devenir un processus de régulation, sans doute parce que l’Europe politique n’émerge pas, par des responsabilités qui dépassent l’opposition entre l’ex ante et l’ex post et dont l’automatisme, notamment voulu par le FMI, pourrait faire basculer vers une pleine régulation. La question qui s’ouvre alors est celle-ci : qui serait le régulateur ?

5 juin 2013

Conférences

Le CLIO est le "Comité de Liaison des Institutions Ordinales", regroupant 16 ordres de professions réglementées, notamment juridiques, judiciaires et de santé. Le colloque a pour objet d’approfondir la question des missions des institutions ordinales, celles-ci assurant une régulation professionnelle pour que soit remplie la mission de servir le public.

Lire le programme du colloque.

Lire ci-dessous le texte ayant servi de support à la conférence.

Accéder à la publication qui a donné suite à cette manifestation, dans laquelle les organisateurs ont résumé l'intervention orale. .

20 mars 2013

Conférences

Dans un colloque très complet de deux journées, cette intervention particulière porte sur les autorités de régulation, telles qu’elles sont en train d’être mises en place, et telles qu’il convient de les concevoir. Mais cette perspective institutionnelle ne doit pas conduire à avoir une vision désincarnée du sujet. En effet, et en premier lieu, c’est sans doute, avant tout, la matière agricole, parce qu’elle nourrit les êtres humains, qui doit être considérée pour construire le système d’autorité de régulation, et non pas seulement le fait qu’il s’agit de matières premières, parmi d’autres matières premières, encore moins des produits financiers, sous prétexte que la financiarisation a été l’élément déclencheur du besoin de régulation. En second lieu, la question est de savoir si l’autorité doit être mondiale, nationale ou régionale. On peut espérer pouvoir construire des autorités régionales. Cela rejoint l’espoir que l’on met dans l’Europe, une Europe qui ne soit pas seulement concurrentielle et qui, dépassant les politiques étatiques, ne se réduise pourtant pas au marché.

Lire le programme du colloque.

Accéder aux slides de la conférence.

Accéder à l'article publié à la suite de la conférence;

Lire la présentation générale de l'ouvrage publié par la suite dans la collection "Droit et Economie".

27 novembre 2012

Conférences

La journée a eu pour but de montrer les convergences du droit des PPP en France et dans la Fédération de Russie, l’opportunité pour celle-ci d’importer des solutions techniques du droit français et de souligner les difficultés que le droit français rencontre encore et que le droit russe ne rencontrera pas. Ainsi, les PPP, déjà utilisée en Russie, ont vocation à se développer grandement et le modèle juridique français est adéquat.

Lire le compte-rendu de la table-ronde ci-dessous.

12 novembre 2012

Conférences

La séance qu'il s'agit de présider fait suite à un ensemble d'interventions ayant traité le sujet branche du droit par branche du droit. Celle-ci est plus thématique est prospective, puisqu'elle envisage par exemple les associations comme "lanceurs d'alerte", les actions de groupe ou les préjudices qui pourraient ainsi être réparés. Ce sont donc avant tout des sujets d'avenir, notamment pour les nouvelles matières comme le droit de l'environnement.

C’est d’une façon plus privilégiée à travers le droit de l’environnement que la problématique sera analysée, mais cela n’est qu’à titre illustratif, les propos étant articulés dans une perspective générale.

Ainsi, les intervenants font prendre appui sur les difficultés nouvelles que l’on observe dans certains situations, par exemple en cas de dommages environnementaux, et du coup les solutions nouvelles que les associations pourraient mettre en oeuvre en tant qu’elles sont des parties au procès qu’on ne peut réduire ni au ministère public ni à l’administration ni à une personne privée.

En outre, si l’action de groupe est analysée à travers l’avantage d’efficacité qu’elle pourrait constituer, les intervenants recherchant comment éviter l’effet pervers que constitue l’appropriation des dommages et intérêts pour les associations

Du point de vue plus systémique, sera posée la question de savoir dans quelle mesure les associations pourraient ou devraient partie à l’élaboration des normes.