Matières à Réflexions

21 novembre 2018

Publications

Référence générale : Frison-Roche M.-A., Pour protéger les êtres humains, l'impératif éthique de la notion juridique de personne, in in "Droit et Ethique" (dossier spécial des Archives de Philosophie du Droit) Archives de Philosophie du droit (APD), La justice prédictive, Dalloz, 2018, z, pp. 363-378.

Résumé : C'est par le Droit que l'être humain a acquis en Occident une unité (I). Ce que la Religion avait pu faire, le Droit l'a également fait en posant sur chaque être humain la notion indétachable de lui de « personne » (I.A). Mais c'est cela qui est remis en cause aujourd'hui, non pas la personnalité et le pouvoir que l'être humain a d'exprimer sa liberté mais l'unité que cela implique dans la disposition que l'on a de soir en repoussant le désir qu'autrui a toujours eu de disposer de nous. Le Droit actuel tend en effet à « pulvériser » les êtres humains en données et à transformer en prestations juridique de « consentement », cessant d'être une preuve d'une volonté libre mais devenue une notion autonome , y suffirait (I.B.).

Pour empêcher que ne règne plus que la « loi des désirs », laquelle ne fait que traduire l'ajustement des forces, il faut requérir ici et maintenant la souveraineté éthique du Droit, parce que le Droit ne peut pas être qu'une technique d'ajustement des intérêts (II). L'on peut former cette requête si l'on ne veut pas vivre dans un univers a-moral (II.A), si l'on constate que l'unité de la personne est l'invention juridique qui protège l'être humain faible (II.B.). Si on en admet l'impératif, il faut alors se demander enfin qui en Droit va l'exprimer et l'imposer, notamment de la Loi, ou du Juge, car nous semblons avoir perdu la capacité de rappeler ce principe de la Personne sur laquelle l'Occident fut si centré. Or, les principes qui ne sont plus dits disparaissent. Il ne resterait plus alors que l'ajustement au cas par cas des intérêts entre êtres humains dans champ mondial des forces particulières. À cette aune, le Droit ne serait plus qu'une technique de sécurisation des ajustements particuliers. (II.C). Réduit à cela, le Droit aurait perdu son lien avec l'Éthique.

Consulter une présentation de l'ouvrage dans lequel l'article est publié.

Voir la présentation d'autres tomes des Archives de Philosophie du Droit.

21 novembre 2018

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Archives de Philosophie du droit (APD), La justice prédictive, tome 60, ed. Dalloz, 2018, 398 p.

___________

L'idée de prédiction appliquée aux décisions judiciaires a été de longue date revendiquée par les grands théoriciens américains du droit. Toutefois, la puissance des traitements informatiques et l'intelligence artificielle la rendent dorénavant crédible à grande échelle. Si les décisions judiciaires et à travers elles les comportements des individus ou des entreprises sont en masse analysés, structurés, corrélés, le législateur, les juges, les experts, les enquêteurs ne se verront-ils pas incités à respecter ces nouvelles " normes numériques " et les justiciables tentés d'éviter la " case procès " par la négociation de gré à gré sur des plateformes ?

Ce volume rassemble plus d'une vingtaine de contributions d'universitaires et de praticiens, magistrats civils et administratifs, avocats, entrepreneurs, qui recentrent le concept de justice prédictive, en montrent les limites théoriques et pratiques mais aussi dessinent les opportunités, sous des conditions juridiques et techniques précises propres à chaque branche du droit, qu'offre le traitement de masse des données juridiques pour un droit et une justice à la fois plus efficaces et plus équitables.

Lire les résumés des articles en langue anglais.

Voir la présentation d'autres tomes des Archives de Philosophie du Droit.

7 novembre 2018

Publications

►Référence complète : M.-A. Frison-Roche, M.-A., "Le système juridique français constitue-t-il un atout ou un handicap pour nos entreprises et nos territoires ?" in M. Pébereau, M. (dir.), Réformes et transformations, PUF, 2018.

____

Résumé de l'article : La formulation de la question posée est comme une fermeture de tout débat, posant implicitement que le Droit devrait servir l'Économie et le servir "bien" (atout) plutôt que "mal" (handicap), alors qu'il faudrait s'accorder sur une méthode consistant pour chaque discipline à l'œuvre à ne prendre l'ascendant sur l'autre (I). Ce jugement doit être global, porter sur le droit en tant qu'il est un système. Quand on lit les différents travaux, ils ne portent que sur tel ou tel mécanisme, au mieux sur tel ou tel branche du Droit, ce qui méconnaît le fait que le Droit français est un système (II). C'est pourtant bien qu'en tant qu'il est un système que le Droit français doit être saisi, l’appréhender non seulement par ses signaux forts, mais aussi par ses signaux faibles Ceux-ci peuvent constituer les atouts les plus précieux (III). Plus encore, il est fructueux de donner plein effet à ce terme si particulier et peu souvent valorisé qu’est le terme de « territoire », placé dans la question, terme si ancien et aujourd'hui si intriguant puisque de "nouveaux territoires" s'offrent à nous : le digital, l’Europe. Et là, le système juridique français, que peut-il apporter, portant alors ce que l’on pourrait appeler la gloire française, car le Droit est comme le Politique une discipline qui porte des « prétentions », par exemple celle de construire l’Europe, par exemple l’Europe digitale (IV).

____

____

🚧Lire le document de travail ayant servi de base à l'article.

________

29 octobre 2018

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Supiot, A., PoÏetique de la justice, in Mélanges pour François Ost, Le Droit malgré tout, 2018.

Mise à jour : 8 septembre 2018 (Rédaction initiale : 30 avril 2018 )

Publications

► Ce document de travail avait vocation à servir de support à une conférence dans le colloque Droit & Ethique du 31 mai 2018 dans un colloque organisé par la Cour de cassation et l'Association française de philosophie du Droit sur le thème général Droit & Ethique.

Voir une présentation de la conférence.

Il a plutôt servi de support à l'article paru dans les Archives de Philosophie du Droit (APD).

► Résumé : C'est par le Droit que l'être humain a acquis en Occident une unité (I). Ce que la Religion avait pu faire, le Droit l'a également fait en posant sur chaque être humain la notion indétachable de lui de "personne"(I.A). Mais c'est cela qui est remis en cause aujourd'hui, non pas la personnalité et le pouvoir que l'être humain a d'exprimer sa liberté mais l'unité que cela implique dans la disposition que l'on a de soi en repoussant le désir qu'autrui a toujours eu de disposer de nous. Le Droit actuel tend en effet à "pulvériser" les êtres humains en données et à transformer en prestations juridiques neutres ce qui était considéré comme de la dévoration d'autrui. La notion juridique de "consentement", cessant d'être une preuve d'une volonté libre mais devenue une notion autonome, y suffirait (I.B.).

Pour empêcher que ne règne plus que la "loi des désirs", laquelle ne fait que traduire l'ajustement des forces, il faut requérir ici et maintenant la souveraineté éthique du Droit, parce que le Droit ne peut pas être qu'une technique d'ajustement des intérêts (II). L'on peut former cette requête si l'on ne veut pas vivre dans un univers a-moral (II.A), si l'on constate que l'unité de la personne est l'invention juridique qui protège l'être humain faible (II.B.). Si on en admet l'impératif, il faut alors se demander enfin qui en Droit va l'exprimer et l'imposer, notamment de la Loi, ou du Juge, car nous semblons avoir perdu la capacité de rappeler ce principe de la Personne sur laquelle l'Occident fut si centré. Or, les principes qui ne sont plus dits disparaissent. Il ne resterait plus alors que l'ajustement au cas par cas des intérêts entre êtres humains dans le champ mondial des forces particulières. A cette aune, le Droit ne serait plus qu'une technique de sécurisation des ajustements particuliers. Réduit à cela, Le Droit aurait perdu son lien avec l'Ethique. (II.C).

Lire ci-dessous les développements.

Mise à jour : 1 septembre 2018 (Rédaction initiale : 10 mai 2018 )

Publications

Ce document de travail a servi de base à un article pour l'ouvrage Compliance : Entreprise, Régulateur, Juge. , publié ultérieurement en mai 2018 dans la Série Régulations des Éditions Dalloz.

Voir les autres ouvrages publiés dans cette collection, dirigée par Marie-Anne Frison-Roche.

RÉSUMÉ : L'Entreprise, le Régulateur et le Juge sont trois personnages capitaux pour la construction d'un Droit de la compliance qui émerge. Un risque important tient dans une confusion de leur rôle respectif, l'entreprise devenant régulateur, le régulateur devenant conseil d'une place qui va à la conquête des autres, le juge se tenant en retrait. Il convient que chacun tienne son rôle et que leur fonction respective ne soit pas dénaturée. Si cette confusion est évitée, alors les points de contact peuvent se multiplier et on l'observe. Mais dès l'instant que chacun reste à sa place, l'on peut aller plus loin que ces points de contacts et s'ils en étaient d'accord, les trois personnages peuvent tendre vers des buts communs. Cela est d'autant plus légitime que le Droit de la Compliance, comme le Droit de la Régulation est de nature téléologique, ce qui rend ces branches du Droit profondément politiques. Ces buts communs sont techniques, comme la prévention des risques. Ils peuvent être plus politiques et plus hauts, s'il y a une volonté partagée, sans jamais l'un des personnages se fonde dans un autre : il s'agit alors de se soucier avant de l'être humain. La désignation de ce but commun à l'Entreprise, au Régulateur et au Juge peut s'exprimer par un mot : l'Europe.

15 août 2018

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète: Musso, P. et Supiot, A. (dir.), Qu'est-ce qu'un régime de travail réellement humain?, collection Société et pensées, Hermann, 2018, 524 p.

Cet ouvrage est issu d'une intervention d'Alain Supiot le 25 septembre 2014 lors de la conférence du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures (CPES) de l'Université Paris-Dauphine

2 août 2018

Publications

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Oui au principe de la volonté, Non aux consentements purs, document de travail pour une contribution aux Mélanges dédiés à Pierre Godé, 2018, accessible à http://mafr.fr/fr/article/oui-au-principe-de-la-volonte-non-aux-consentement/

Les Mélanges Pierre Godé, dont Marie-Anne Frison-Roche est l'éditeur au sens britannique du terme, ont été publiés hors-commerce par LVMH en exemplaires limités, numérotés et illustrés.

Quelques exemplaires sont disponibles dans des salles de travail d'Université qui ont rendues destinataires de l'ouvrage.

► Résumé : Pierre Godé a consacré sa thèse à défendre la liberté de l'être humain, liberté que la personne exerce en manifestant sa volonté. Cette volonté se manifeste, même tacitement, par cette trace que constitue le "consentement". Dans une société politique et économique libérale, c'est-à-dire fondée sur le principe de la volonté de la personne, le consentement doit toujours être défini comme la manifestation de la volonté, ce lien entre le consentement et la volonté étant insécable (I). Mais par une perversion du libéralisme le "consentement" est devenu un objet autonome de la liberté de la personne, consentement mécanique qui a permis de transformer les êtres humains en machines, machines à désirer et machines à être désirées, dans un univers de "consentements purs", où nous ne cessons de cliquer, consentant à tout sans plus jamais vouloir. Ce consentement qui a été scindé de la volonté libre de la personne est le socle et d'un marché de l'Humain et des démocraties illibérales, menaces contre les êtres humains (II). L'avenir du Droit, auquel croyait Pierre Godé, est de continuer à ambitionner de protéger l'être humain et, sans contrer la volonté libre de celui-ci comme avait été tenté de le faire le mouvement du Droit de la consommation, de renouer avec un mouvement libéral du Droit et de lutter contre ces systèmes de consentements purs (III).

Et s'il me plaît à moi, d'être battue ?

Le Médecin malgré lui, Molière, acte I

🔻Lire l'article ci-dessous

18 juillet 2018

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète: Fabre-Magnan, M., Les fausses promesses des entreprises: RSE et droit commun des contrats, in Etudes en la mémoire de Philippe Neau-Leduc. Le juriste dans la cité, Coll. Mélanges, LGDJ-Lextenso, 2018, pp. 451-458

Les étudiants de Sciences Po ont accès à l'article via le Drive de Sciences Po dans le dossier MAFR - Régulation & Compliance

21 juin 2018

Blog

7 juin 2018

Publications

L'on semble bien obnubilé par le "RGPD"... Que l'on étudie virgule après virgule. Cela se comprend puisqu'il faut bien des modes d'emploi.

Il convient aussi de regarder ce qui a constitué son terrain et son contexte, avant de comprendre de quoi ce Règlement est porteur.

Pour le comprendre, il faut sans doute regarder certains détails, certains mots (sa "lettre"), son but (son "esprit"). D'ailleurs,classiquement en Droit dans le Code civil il est rappelé que pour connaître l'esprit d'un texte il faut partir de sa lettre, c'est-à-dire de ses mots. Et là, l'on est bien ennuyé pour que nous ne parlons que par sigles : RGPD, RGPD ... Mais ce sigle est-il même exact ? Est-ce là le titre du Règlement de 2016 ? Non. Le juriste, qu'il soit européen ou américain, de Civil Law ou de Common Law, ne lit pas les commentaires : il lit les textes, les lois et les jurisprudences. Il cherche les définitions et les qualifications. Il replace les mots qui se saisissent des réalités dans l'ensemble : par exemple : la "donnée". Il en cherche la définition. Qui définit ce qu'est une "donnée" ?

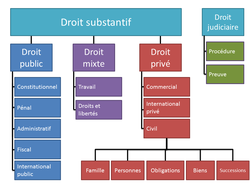

Puis il prend une perspective. Non pas parce qu'il est un bel esprit, qui aime les perspective. Non, le juriste est plutôt un esprit besogneux, assez plat. La perspective vient de la matière. Mais on sommes en "Droit économique". Et même en "Droit de la régulation". Or, dans ces matières-là, il n'est pas contesté que la "norme", le principe, celui qui donne un sens aux définitions, aux qualifications, aux règles techniques, qui donnent des solutions aux cas non prévus par le texte, est dans le but poursuivi par les dispositions : c'est un Droit de nature "téléologique".

Quel est le but du "RGPD". Il suffit de lire le titre de ce Règlement. Cela est bien difficile, puisqu'un sigle l'a désormais recouvert ... Mais ce règlement du 27 avril 2016 est relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données

Il a donc deux buts : la protection des personnes ; la circulation des données.

Il faut donc poser que le but du Règlement est la construction de l'Europe numérique, sur le principe de circulation des données, principe libéral classique qui construit un espace par la dynamique de la circulation : c'est la perspective de l'Europe numérique qui anime le Règlement (I). Pour ce faire, quelle est la nouveauté du système ? Elle tient en une seule chose. Car le Parlement français a insisté sur le fait que la nouvelle loi de transposition adoptée le 17 mai 2018 vient modifier la loi informatique et Libertés de 1978 sans la remplacer. La nouveauté tient dans le fait que ce ne sont plus les Autorités publiques, nationales ou de l'Union qui sont en charge de l'effectivité du dispositif, mais les entreprises elles-mêmes : la Régulation digitale (qui demeure publique) a été internalisée dans les entreprises. Il s'agit désormais d'un mécanisme de "Compliance". En cela, le "RGDP" est non seulement le bastion avancé de l'Europe numérique, mais encore le bastion avancé de "l''Europe de la Compliance". Celle-ci a un grand avenir, notamment vis-à-vis des Etats-Unis, et les entreprises y ont un rôle majeur. Le numérique n'en est qu'un exemple, le Droit européen de la Compliance étant en train de se mettre en place.

Mise à jour : 6 juin 2018 (Rédaction initiale : 2 mars 2018 )

Blog

Quand on lit la décision rendue aujourd'hui, 2 mars 2018, par le Conseil constitutionnel sur QPC, Ousmane K., l'on peut être étonné par la brièveté de la motivation au regard de l'ampleur de la portée de la décision.

Ampleur de la décision qui sera confirmée par l'arrêt rendu le 30 mai par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, Paul X, qui modifie en conséquence sa jurisprudence sur la non-obligation de motiver les peines contraventionnelles pour imposer le principe inverse, dans la lignée de la présente décision, en raison de son caractère très général.

En effet, dans le principe de la non-motivation des arrêts de Cour d'assises avait déjà été remis en cause par la décision du Conseil constitutionnel rendu sur QPC le 1ier avril 2011, Mastor, qui avait posé que si la Constitution ne conférait pas à l'obligation juridictionnelle de motiver un caractère général et absolu, il fallait que cela ne confine pas à l'arbitraire.

Il en avait résulté une modification du Code de procédure pénale. Mais celles-ci ne visent que le prononcé de la culpabilité des personnes accusées et c'est en des termes très généraux que le Conseil s'exprime pour atteindre les conditions du prononcé de la peine :

"Il ressort des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qu'il appartient au législateur, dans l'exercice de sa compétence, de fixer des règles de droit pénal et de procédure pénale de nature à exclure l'arbitraire dans la recherche des auteurs d'infractions, le jugement des personnes poursuivies ainsi que dans le prononcé et l'exécution des peines. Le principe d'individualisation des peines, qui découle de l'article 8 de cette déclaration, implique qu'une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Ces exigences constitutionnelles imposent la motivation des jugements et arrêts de condamnation, pour la culpabilité comme pour la peine.

En application de l'article 365-1 du code de procédure pénale, le président ou l'un des magistrats assesseurs désigné par lui doit rédiger la motivation de l'arrêt rendu par la cour d'assises. Selon le deuxième alinéa de cet article, en cas de condamnation, la motivation doit comprendre l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises au terme des délibérations sur la culpabilité. En revanche, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'article 365-1 du code de procédure pénale interdit la motivation par la cour d'assises de la peine qu'elle prononce.

En n'imposant pas à la cour d'assises de motiver le choix de la peine, le législateur a méconnu les exigences tirées des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, le deuxième alinéa de l'article 365-1 du code de procédure pénale doit être déclaré contraire à la Constitution.".

____

Ce qui est remarquable, c'est le caractère elliptique de la motivation du Conseil constitutionnel, qui n'explicite pas pourquoi il est constitutionnellement nécessaire de motiver, alors qu'il explicite la source de sa contrariété, à savoir la jurisprudence de la Cour de cassation, qui se refuse à elle-même utiliser les principes généraux pour imposer une obligation de motiver dans le prononcé des peines !

En premier lieu, le Conseil constitutionnel qui depuis longtemps élabore un Droit constitutionnel répressif non seulement double le contentieux pénal mais ici le contre et écrit qu'il le fait parce qu'en quelque sorte, dans son esprit, la jurisprudence judiciaire ne fait pas son travail ....

En deuxième lieu, le Conseil constitutionnel aurait pu davantage expliciter pourquoi le principe de motivation est si important qu'il faut tout briser, non seulement le silence du Législateur mais encore la jurisprudence expresse de la jurisprudence, et qui plus est la jurisprudence qui est à priori la mieux placée en matière pénale, à savoir la jurisprudence pénale. C'est regrettable. Cela résulte donc tout à la fois des exigences de nature "négative" de lutte contre l'arbitraire et des exigences de nature "positive" d'individualisation des peines.

En troisième lieu, ce principe s'applique non seulement au "droit pénal" mais à toute la "matière pénale", notamment à tout le droit économique répressif. Ce qui implique de regarder dans tous les dispositif d'ordre public de direction ce qui peut heurter un tel principe.

_____

6 juin 2018

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Fabre-Magnan, M., Le droit des contrats, coll. "Que sais-je ?", ed. PUF, 2018, 128 p.

« On lie les bœufs par les cornes, et les hommes par les paroles », disait le juriste Loysel en 1607. Toute l’ambivalence du contrat est là. En échangeant leurs paroles, les hommes s’engagent et se lient les uns aux autres. Par leur parole encore, ils peuvent se projeter dans l’avenir et tenter d’avoir prise sur lui. Enfin, en respectant la parole qu’ils ont donnée, ils lui confèrent sa valeur, déterminant la nature de la relation qu’ils ont nouée avec les autres.

Le « droit des contrats » désigne ainsi le « droit des obligations librement consenties », en d’autres termes le droit des engagements volontaires. Mais la liberté de se lier ne serait-elle pas un oxymore ?

Au droit revient la tâche de canaliser et de garantir la parole donnée, et ce faisant d’articuler tous les mots qui disent le contrat, à commencer par la liberté, la volonté, la force obligatoire, la loi et, bien sûr, la justice.

31 mai 2018

Conférences

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., La garde de l'unité de la personne dans un système a-moral, in Cour de cassation & Association française de philosophie du Droit, Droit & Ethique 31 mai 2018, Paris.

Lire le programme disponible sur le site de la Cour de cassation.

Lire une présentation générale du colloque.

Lire une présentation des observations finales par ailleurs présentée..

Résumé de la contribution : Le Droit a pour fonction de protéger l'être humain. Si l'on confronte la situation concrète des être humains et la puissance du Droit (I), le Droit peut donner une unité à l'être humain, unité qu'il n'a pas ni par nature ni par la société, par l'invention juridique de la personnalité (I.A). Mais le Droit est aujourd'hui lui-même tenté de pulvériser l'unité de la personne, notamment à travers le "Droit des données" et le "Droit des prestations corporelles", ce dont la GPA est le bastion avancé (I.B). L'on songe alors à requérir la souveraineté éthique du Droit (II) Pourquoi ? Parce qu'il y a urgence à maintenir l'unité de la personne humaine grâce au Droit, en raison de l'a-moralité d'un monde sans limite, gouverné par la rencontre livre des désirs (II.A) en retenant l'hypothèse d'un droit "de principe" (II.B), d'un Droit qui peut exprimer les principes éthiques garantissant à l'être humain d'être pas la matière première de marchés de l'humain qui se construisent sous nos yeux (II.C).

Faute de temps, cette contribution n'a pas pu être présentée.

Lire le document de travail sur la base duquel la conférence a été élaborée.

Ce travail sera utilisé pour l'élaboration d'un article à paraître aux Archives de Philosophie du Droit

31 mai 2018

Conférences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Observations de synthèse (convergences et tensions), in Cour de cassation & Association française de philosophie du Droit, Droit & Ethique, 31 mai 2018, Paris.

Cette synthèse a été opérée sur le banc, à partir des notes prises en écoutant les intervenants.

Elle ne donnera pas lieu à une trace écrite développée.

Regarder la vidéo de l'intervention.

Lire le programme disponible sur le site de la Cour de cassation.

Consulter la présentation générale du colloque.

Consulter la présentation de ce qui aurait dû être l'intervention autonome à ce colloque et qui n'a pas eu lieu, faute de temps : La garde de l'unité de la personne dans un système a-moral.

Résumé des observations de synthèse : A écouter l'ensemble des intervenants, il apparaît de grandes convergentes, mais aussi des divergentes autant au thème même, des divergentes peut-être définitives.

Après avoir constaté une convergence dans la définition, et notamment la présence du couple "bien/mal" et l'absence du couple "vrai/faux", plusieurs questions ont été brassées et ont trouvé des réponses diverses, croisées et parfois affrontées.

Tout d'abord, la question de savoir qui formulent les règles éthiques qui pénètrent ou influent ou jugent les règles juridique. Et il y a tant de prétendants ....

Puis, la question de savoir ce qu'il y a dans ces règles éthiques, par rapport à ce qu'il y a dans les règles juridiques. L'on finit par trouver pour lieu distinctif la conscience, ce qui nous mène vers le secret et ne peut que provoquer un heurt avec "l'éthique de la transparence" qui nous passionne et qui a tant d'avenir.

S'ouvre alors la question première de savoir pourquoi il y aurait besoin même de règles éthiques ... Mais oui, pourquoi.

_____________

Mise à jour : 30 mai 2018 (Rédaction initiale : 23 septembre 2017 )

Publications

Ce document de travail a servi de base à une conférence prononcée à l'Académie des Sciences Morales et Politiques le 25 septembre 2017, dans le cycle de conférences menées sous la présidence de Michel Pébereau, Quelles réformes ?.

Consulter la présentation du cycle de conférences (2017).

Il a servi de base à la publication d'un article paru en 2018 dans l'ouvrage dirigé par Michel Pébereau Réformes et transformations.

19 mai 2018

Blog

Il y a quelques jours, dans une réunion j'écoutais Alain Supiot.

Et cela m'a fait penser à un article sous presse que je viens de lire d'une ancienne élève à laquelle j'avais consacré des journées entières pour la guider dans son travail.

Puis ce matin, j'ai lu un extrait d'un livre de Bernard Maris.

Et cela m'a fait penser à des pages de Nietzsche.

Et je me suis dit : la question n'est-elle pas d'échapper non pas du tout à celle de la dette, qui est une question éthique et juridique fondamentale, une notion vaste et belle, mais à une sorte de piège, étroit et mortifère dans lequel il n'y aurait comme "place de référence" comme la place de "débiteur" ou bien la place de "créancier". A la fois en éthique, en économie et en droit.

Et si l'on a tant de mal à trouver notre place, n'est-ce pas parce qu'être "débiteur" peut renvoyer à deux positions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre ? L'une dans laquelle nous portons une dette qui suppose l'existence d'un créancier (ce qui suppose toujours une exécution à venir, une opposition, une violence), et l'autre dans laquelle nous portons une dette qui pourrait exister sans qu'existe un créancier ?

Lire ci-dessous

12 avril 2018

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Espace de réflexion éthique de Normandie (EREN), Le don de gamètes : quelles questions pour le XXIe siècle ?, in Petites affiches, Lextenso, avril 2018, pp. 5-9.

Parmi les sujets débattus dans le cadre des États généraux de la bioéthique, l’assistance médicale à la procréation et le don de gamètes soulèvent de nombreuses questions. Un débat organisé à Caen, par l’Espace de réflexion éthique de Normandie, a permis de discuter des enjeux associés à une éventuelle levée de l’anonymat du don et à la possibilité d’accéder à certaines données informatives sur les donneurs de gamètes.

Les étudiants de Sciences-Po peuvent lire l'article via le Drive, dossier "MAFR- Regulation & Compliance"

4 avril 2018

Base Documentaire : Doctrine

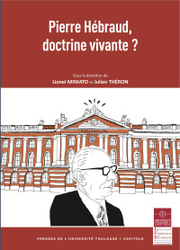

► Référence complète : L. Miniato et J. Théron (dir.), Pierre Hébraud, doctrine vivante ?, Presses Universitaires de Toulouse - LGDJ, 2018, 231 p.

____

____

► Présentation de l'ouvrage (faite par l'éditeur) : "Cet ouvrage consacré à Pierre Hébraud se propose d’étudier sa doctrine, lui qui fut notamment un éminent processualiste. L’occasion en est donnée avec les 80 ans de sa nomination comme professeur à Toulouse (1937) et les 30 ans de l’inauguration de l’amphithéâtre à son nom (1987). Pourtant, mais peut-être cela résulte-t-il de sa personnalité décrite comme discrète, son œuvre ne reste connue que des spécialistes, sans que jamais ne fût posée la question de déterminer s’il existe une doctrine propre à Pierre Hébraud, sans jamais que ne fût clamée une école de Pierre Hébraud. La doctrine de Pierre Hébraud, créatrice sinon révélatrice, a influencé la doctrine dans son ensemble et le droit positif sur un grand nombre de points : autorité de chose jugée, acte juridictionnel, classification des actions, rôle de la Cour de cassation, arbitrage… Juriste extrêmement ouvert, attiré par le droit comparé, il est même suspecté être à l’origine de la notion de droit processuel. Analyser les travaux de Hébraud en droit processuel et procédure civile nécessite évidemment de replacer ses écrits dans leur contexte. Mais il s’agit également et surtout de souligner qu’ils sont marqués d’une grande modernité et sont parfaitement aptes à décrire le droit contemporain et peut être même à régler des scories jusqu’ici irrésolues. La question posée au long de cette journée d’échanges est alors simple : sa doctrine est-elle toujours vivante ?".

____

► Sommaire de l'ouvrage :

Julien Théron, Avant-propos

Jean-Christophe Gaven, Pierre Hébraud, l’itinéraire universitaire

Première partie : La matière procédurale dans la doctrine de Pierre Hébraud

Chapitre 1 : Aspects fondamentaux

Emmanuel Jeuland, Hébraud, la notion de droit processuel dans la perspective de la justice numérique

Lycette Corbion-Condé, Pierre Hébraud et le droit international privé : une doctrine vivante ?

Chapitre 2 : Procédures spéciales

Thomas Clay, Pierre Hébraud et l’arbitrage

Olivier Staes, La juridiction du provisoire

Didier Cholet, Pierre Hébraud et la réforme de la Cour de cassation

Deuxième partie : Le juridictionnel dans la doctrine de Pierre Hébraud

Chapitre 1 : Le litige

Nicolas Cayrol, La liaison du contentieux

Lionel Miniato, La fonction juridictionnelle

Chapitre 2 : La portée

Philippe Théry, Pierre Hébraud : une analyse réaliste de la jurisprudence

Observations conclusives

Loïc Cadiet, Pierre Hébraud, doctrine vivante ?

Mise à jour : 4 avril 2018 (Rédaction initiale : 12 novembre 2017 )

Publications

To access the English version of this working paper, click on the Britsh flag

Ce working paper sert de support à un article paru au Recueil Dalloz 2017.

Le journal Les Échos, dans son édition du 7 novembre 2017 relate le fait qu'une machine recouverte d'une matière ressemblant à de la peau et dotée d'un appareil produisant des sons a émis un discours en public lors d'un congrès sur le numérique. L'article a pour titre : Le premier robot citoyen donne sa propre conférence au web summit .

Quelque temps plus tard, des reportages montrent le même robot marchant et prenant plus de 60 expressions faciales, le texte laudatif qui accompagne les images désignant l'automate par l'article : she.

La machine, qui relève juridiquement de la catégorie des "choses", est donc présentée comme une personne.

Tournons notre regard ailleurs.

Des femmes, qui sont des êtres humains, signent des contrats par lesquels elles consentent à engendrer des enfants avec lesquels elles affirment qu'elles n'ont pas de lien, qu'elles n'en sont pas les mères, qu'elles les remettront immédiatement à la sortie de leur ventre à ceux qui ont désiré leur venue, ce désir de parentalité créant quant à lui le véritable et seul lien entre l'enfant et ses "parents d'intention". La mère-porteuse est souvent ouvertement qualifiée de "four".

La femme, qui relève juridiquement de la catégorie de la "personne", est donc présentée comme une chose.

Les deux phénomènes si sensationnels sont de même nature.

Ils appellent deux questions :

1. Pourquoi ? La réponse est : l'argent. Car l'un comme l'autre résultent de la construction nouvelle de deux fabuleux marchés par l'offre.

2. Comment ? La réponse est : par la destruction de la distinction entre la personne et les choses.

La distinction entre la personne et les choses n'est pas naturelle, elle est juridique. Elle est la base des systèmes juridiques occidentaux, leur summa divisio.

Si cette distinction disparaît, et pour que l'argent se déverse il faut effectivement qu'elle disparaisse, alors l'être humain faible deviendra la chose de l'être fort.

Lire ci-dessous les développements.

20 mars 2018

Base Documentaire : Doctrine

Référence générale : Supiot, A. (dir.), Face à l'irresponsabilité, la dynamique de la solidarité, collection du Collège de France, Open Édition, 2018.

9 mars 2018

Base Documentaire : Doctrine

Sylviane Agacinski explicite son livre à propos de deux sujets : la "gestation pour autrui" d'une part, le prélèvement d'organes sur les cadavres d'autre part.

Écouter l'entretien de Sylviane Agacinski sur France-Culture.

Lors de cet entretien, Sylviane Agacinski rappelle que les principes en tant qu'ils posent la dignité de la personne humaine et son respect n'ont pas à être "revus".

Elle constate que la méthode qui dès le départ avait posé la révision de la loi de bioéthique, ce qui n'implique pas du tout la révision de ces principes, ne conduise sous prétexte d'une "évolution sociétale" et en sollicitant l'opinion publique dans cette voie.

Elle conteste la définition de l'éthique qui serait "limitons les dégâts", notamment en matière de GPA.

Alors que l'on ne peut pas concevoir de GPA éthique, notamment parce qu'elle est toujours rémunérée.

C'est comme si lorsqu'à l'époque de l'abolition de l'esclavage l'on avait plutôt envisagé la solution d'un "esclavage éthique";

Dans l'émission est diffusé un extrait sonore d'Ogien, qui affirmait que l'échange entre deux personnes devait être admis parce que c'est un fait et que le droit doit l'encadrer. Le nier est selon lui un aveuglement.

Sylviane Agacinski conteste totalement cette position. Elle affirme qu'il ne s'agit en rien d'un "double don", mais d'un véritable marché. Elle souligne qu'Ogien était un libertaire, qu'il estimait que l'on est "propriétaire" de son corps et qu'on peut donc en disposer, et qu'il admettait donc qu'on peut le vendre. Elle estime qu'il s'agit là d'un "abus intrinsèque" et qu'il ne faut pas l'admettre.

Dans l'émission, l'on demande alors à Sylviane Agacinski si elle admettrait ces pratiques si l'on arrivait à ôter toute dimension marchande ?

Elle affirme que cela n'arrive jamais, qu'il y a toujours de l'argent. Et que même si par exception, par exemple entre sœurs, cela arrivait, l'on ne peut pas s'approprier la grossesse d'autrui et que le résultat visé est bien de s'attribuer un enfant, qui est l'objet de la transaction. Ce n'est plus même le "tiers-corps", qui est un instrument, mais bien une "dépersonnalisation", la femme qui "sert", c'est "inhumain".

Sylviane Agacinski critique radicalement la notion de "consentement présumé". Elle affirme que cette notion n'a pas de sens. Quand le consentement exprime la volonté (comme en matière de mariage), soit on dit "oui", soit on dit "non", on ne peut pas vous imputer quelle chose comme "je ne dis pas non".

Elle nous conseille de regarder la façon dont les Allemands évoluent en la matière, qui ne vont pas vers la notion de "consentement présumé" mais vers une tout autre notion : la solidarité. Dans ce sens, il faudrait dire que le corps après la mort pourrait devenir davantage disponible, non pas par libéralisme mais par solidarité, non pas pour le bénéfice des entreprises mais comme "bien commun".

Ainsi les corps seraient "transmis" et non pas "appropriés". Cela, les familles pourraient le comprendre, alors que l'appropriation des corps par autrui, elles ne peuvent pas le comprendre, ce que leur arrache la notion juridique du "consentement présumé" qui n'est pas logique.

Pour Sylviane Agacinski, cette notion de "don d'organe post-mortem" pour lequel il y aurait un consentement présumé n'est pas la bonne voie. Elle mène au libéralisme, alors que la bonne voie est celle de la solidarité, voie dont nous nous éloignons. Les "dons humanitaires", nous nous en éloignons, car l'on n'en attend pas la réciprocité, alors que par le "consentement présumé", l'on attend la réciprocité indirecte dans un "échange généralisé" (Mauss). Il s'agit alors de gérer une "pénurie d'organes", comme on le fait sur un marché ....

Est lu un extrait du livre de Sylviane Agacinski qui pose que s'il n'y a pas de lois, il y aura pas de limite.

Elle reprend effectivement cette affirmation comme quoi ce sont les Lois seules qui peuvent protéger les êtres humains, et si les Lois ne le font pas et si "tous les tabous sont levés" alors tout devient possible. Elle se réfère au nazisme qui a levé les tabous et l'a fait par le Droit. Et alors tout est devenu matériel humain.

6 mars 2018

Publications

Référence complète : Frison-Roche, M-A., La violence, ce lien qui unit la GPA et le mouvement #MeToo, Huffington Post, 6 mars 2018.

Lire le document de travail bilingue ayant servi de base à l'article.

La GPA est un des moyens par lequel la Route de la Violence dont les femmes sont les pavés est construite par les entreprises.

Le mouvement de lutte contre les violences faites aux femmes proteste contre cela.

Il souligne que cette violence est bâtie sur le "consentement" et le "sourire" des victimes.

Les auteurs de cette violence la justifie en se prévalant de ces consentements et de ces sourires : ils les font circuler comme "preuve" : le mouvement #metoo montre que c'est faux, que cela doit s'arrêter.

Nous-même, nous devons arrêter d'emprunter comme consommateurs cette Route de la Violence.

2 mars 2018

Blog

Dans le dernier numéro de la Revue de droit d'Assas (n°15, décembre 2017), est retranscrite l'allocution d'Yves Lequette prononcée en 2016 devant des étudiants du Master 2 de "Droit privé général" de Paris 2.

Il y évoque ce qu'il est pour lui "le rôle d'un professeur".

Il estime que l'exprimer est indissociable de ce qu'a été sa vie de professeur. Et immédiatement, il évoque Henri Battifol et Henri Mazeaud.

Puis, il parle de l'écriture et de l'enseignement, estimant que c'est cela la vie de professeur, instant sur le plaisir que ceux-ci procurent.

Il explique que les cours magistrats servent à faire passer l'esprit d'une discipline, ouvrant sur le "pourquoi" des choses, et c'est pourquoi il les a préféré aux séminaires, assurant les "grands cours" pour les étudiants de premières années. Il évoque ses deux temps préférés, celui où il était professeur à Sceaux ; c'est amusant parce qu'à cette époque-là j'étais son étudiante, dans les préfabriqués qui tenaient lieu d'amphi, celui où il prît soin de semer l'inquiétude dans les étudiants plus grands du troisième cycle.

Yves Lequette évoque des "années de plénitude".

En lisant cela, l'on comprend bien qu'Alma Mater existe.

1 mars 2018

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Agacinski, S., Le Tiers-corps. Réflexions sur le don-d'organes, coll. "La librairie du XXIe siècle", Seuil, 2018, 240 p.

Consulter la table des matières.

Lire la quatrième de couverture.