Les fiches récentes

6 novembre 2025

Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

____

►Référence complète : M.A. Frison-Roche, "Droit de la compliance et Contentieux systémique", in Chroniques Droit de la Compliance, Recueil Dalloz, 6 novembre 2025

____

____

►Lire la présentation des articles constituant les chroniques précédentes:

- "Compliance et conformité : les distinguer pour mieux les articuler", 2024

- "La loi, la compliance, le contrat et le juge: places et alliances", 2023

- "Contrat de compliance, clauses de compliance", 2022

- "L'aventure de la compliance", 2020

- "Compliance et personnalité", 2019

- "Théorie juridique de la cartographie des risques", 2019

►Consulter l'ensemble des chroniques

____

►Résumé de l'article : Les systèmes juridiques ont changé, le droit de la compliance dans son unicité traduit ce changement et y participe puissamment. Par de nouveaux blocs de régles de compliance, notamment au niveau européen, en matière de protection des données (RGPD), de lutte contre le blanchiment (AMLA), de protection de l'équilibre climatique (CS3D), de durabilité des systèmes bancaires et financiers (Union bancaire), des techniques (toujours les mêmes) ont été mises au point et imposées aux grandes entreprises qui doivent les manier : alertes, cartographie, évaluation, sanction, etc. Ces nouveaux blocs réglementaires n'ont de sens que par rapport à leurs "buts monumentaux" : en Ex Ante détecter des risques systémiques et prévenir des crises pour que les systèmes considérés ne s'écoulent pas, qu'ils "durent". Tous les instruments juridiques des corpus s'ancrent normativement dans ces buts monumentaux qui sont le coeur qui unifie le droit de la compliance (I).

De cet ancrage normatif nouveau et très amibiteux reposant sur la capacité pratique des entreprises à faire cela, c'est le juge qui en est le gardien (II). Il veille à ce que les dispositions techniques s'appliquent d'une façon téléologique dans chacun de ces blocs de compliance et que les réglementations s'appuient les unes par rapport aux autres car c'est toujours le même but systémique que toutes les réglementations de compliance servent : faire en sorte que les systèmes (bancaire, financier, climatique, numérique, énergétique, etc., ne s'effondrent pas, perdurent, que les êtres humains présents et futurs n'en soient pas broyés mais au contraire en bénéficient. Cette unité est encore peu perçue car les réglementations pulvérisent cette unité profonde du droit de la compliance dans la myriade de dispositions changeantes. Confier la "masse réglementaire" à des algorithmes accroît cette pulvérisation qui rend l'ensemble toujours plus incompréhensible et donc impossible à manier. Reconnaître au contraire au Juge sa place, c'est-à-dire au centre, permet de maîtriser cette nouvelle branche du Droit. Mais le juge n'a pas pour seul fonction de redonner de la clarté à un ensemble recouvert par la poussière de sa propre technicité.

Il y a transmission au contentieux de l'objet systémique du Droit de la Compliance. En effet le contentieux qui émerge du nouveau Droit de la Compliance est un contentieux lui-aussi fondamentalement nouveau, et ce par transitivité. En effet, le Droit de la Compliance a pour objet de rendre les systèmes durables (ou soutenables, ou résilients, le vocabulaire varie). Il en résulte un contentieux qui est lui-même un "contentieux systémique" (III), le plus souvent ouvert par une organisation contre un opérateur systémique. La place et le rôle de chacun en sont métamorphosés (IV).

________

23 octobre 2025

Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Trio", in Mélanges en l'honneur du Professeur Denis Mazeaud, Lextenso-LGDJ, 2025, sous presse.

____

📗Lire la présentation générale des Mélanges en l'honneur de Denis

____

📝lire l'article

____

Depuis ce moment, délais éditoriaux obligent, ce texte a été modifié, puisque cet article porte sur le Concours et que François Terré qui m'y prépara, rejoignit Pierre Catala avant que le tapuscrit global ne devienne définitif.

A l'enterrement de Pierre Catala où Rémy raconta leur dernière entrevue, j'étais au fond assise à côté d'Yves Lequette, à l'enterrement de François Terré, toujours au fond j'étais assise à côté de Jacques-Henri Robert. Yves Lequette et Jacques-Henri Robert, avec lesquels j'ai préparé longuement et avec soin les Mélanges en l'honneur de François Terré. Oui, c'est bien les Mélanges qui dans une grande chaîne rendent honneur aux maîtres, que cela soit incompréhensible pour l'extérieur d'Alma Mater n'a pas d'importance.

____

► Résumé de la contribution : La contribution rend hommage à la personne de Denis Mazeaud en tant que candidat au Concours d'Agrégation des Facultés de Droit que nous passâmes ensemble. Tant que l'Université bénéficiera de professeurs construits ainsi, c'est-à-dire dans un rapport non compétitif avec leurs semblables et dans un rapport non financièrement valorisé avec leur savoir et leur talent, Alma Mater demeurera.

________

14 octobre 2025

Conférences

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Adéquation et inadéquation de la sanction comme outil de régulation financière et sa transformation par la Compliance", intervention dans la table-ronde sur "Quel rôle pour la sanction dans la régulation ?", Colloque annuel de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF), Paris, 14 octobre 2025.

____

► Consulter le programme général de la manifestation

La manifestation est composée de deux tables rondes. La première table ronde a pour thème : La preuve des abus de marché entre l’AMF et le juge pénal : vers une convergence ?

🪑🪑🪑Autres participants à la 2ième table ronde, dont la modératrice est Sophie Schiller, membre de la Commission des sanctions, autour du thème : Quel rôle pour la sanction dans la régulation ?

🕴🏻Sébastien Raspiller, secrétaire général de l’AMF

🕴🏻Martine Samuelian, avocate associée, Jeantet

🕴🏻Vincent Villette, secrétaire général de la CNIL

____

► Résumé de l'intervention : Dans la table-ronde sur le rôle de la sanction, plusieurs interventions ont vocation à prendre place, au gré de la discussion elle-même. Elles sont par nature brèves et s'adressent à un public averti en matière de régulation financière.

La première intervention, visant plutôt à camper le sujet et à décrire l'intangible, est sur l'idée même que la sanction a un rôle dans la régulation financière. Par nature. Cela n'en pose pas moins difficulté. Cela n'est pas évident car si la sanction apparaît comme un "outil de régulation", alors c'est la perspective de régulation qui prédomine et qui "teinte" son outil qu'est la sanction. La "régulation", dont la "réglementation" n'est qu'un outil et qui n'est pas l'ensemble des règles applicables mais qui est un appareillage d'institutions, de règles et de décisions visant à établir l'équilibre un secteur et à maintenir cet équilibre, par nature instable, dans le temps, ce que ce secteur ne pourrait faire par ses seules forces (le Droit de la Régulation, droit en Ex Ante, se distinguant ainsi du Droit de la concurrence, droit en Ex Post).

Dans la perspective de la Régulation financière, comme dans les autres Régulations sectorielles, et dans le Droit commun de la Régulation, la sanction est un outil (et un outil comme un autre, simplement qui est plus puissant que les autres).

C'est la perspective retenue par l'Etat et le Régulateur lui-même, qui va le manier en le mêlant avec les autres outils, comme un mécanisme d'information, d'éducation, d'incitation, etc.

Mais la sanction, à travers le principe de l'autonomie du Droit répressif et la notion européenne de "matière pénale", se pense à travers les critères autonomes de gravité du fait imputé et de sanction infligé au sujet de Droit. En cela, la sanction est indissociable de la façon dont elle est infligée (le droit pénal est constitutionnellement indissociable de la procédure pénale).

En cela, la sanction n'est pas un outil teinté par la finalité globalement servie : la durabilité du système financier : elle vaut en tant que telle comme punition. La Commission des sanctions n'est pas alors le "bras armé" de l'AMF, c'est un "tribunal", comme le rappela l'arrêt Oury.

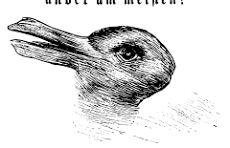

Peut-on être les 2. On le dit, on peut être à la fois carpe et lapin.

Ou suivant l'angle sous lequel l'on décide de regarder la Commission des sanctions, l'on y verra soit ce lapin, soit un canard.

C'est possible, et en pratique c'est souvent vrai. Mais si l'on est honnête, l'on admettra que la Régulation se nourrit d'information et que la procédure devant un tribunal répressif est construite sur le secret et les armes de celui qui, innocent ou coupable, est en risque puisque il est, ou sera, poursuivi.

Jamais l'on n'a pas sorti de cette difficulté. Toujours, on cherche à mettre en équilibre et le fait que

c'est en soi une sanction pour une personne qui en souffrira et que c'est aussi un outil systémique : il y a "dosage" entre la recherche du bénéfice systémique (qui diminue la protection des personnes au bénéfice du système) et le souci des personnes impliquées (qui diminue la protection présente et future du système). Le fléau de la balance va plus ou moins dans un sens. C'est souvent l'opinion publique, la place, le Législateur et (voire surtout) le juge du recours et ceux qui sont en dialogue (le juge pénal) qui font osciller.

C'est aussi la façon dont la Commission des sanctions, en ce qu'elle se définit elle-même comme bras armé de l'AMF (carpe) ou comme tribunal répressif (lapin) qui va dans son comportement procédural, choisir le rôle de la sanction dans la régulation, plus ou moins instrumentalisée (carpe) ou juridictionnalisée (lapin).

____

La seconde intervention, s'il doit y en avoir une, vise l'évolution de ce rôle de la sanction dans la régulation.

A partir de ces fondamentaux, une évolution du rôle de la sanction dans la régulation financière (évolution que l'on observe dans toutes les régulations sectorielles) consiste à internaliser les sanctions (dans leur conception par les textes, leur élaboration par les Commission des sanctions, leur application) dans les opérateurs sanctionnés, dans les secteurs économiques concernées, dans l'opinion concernée (les cercles pérelmaniens des auditoires s'appliquant).

Cette internalisation transforme la régulation (qui portent sur les structures des marchés) en supervision (qui portent sur les opérateurs de marché) puisque la sanction fait pénétrer la sanction dans l'opérateur, l'opérateur adoptant des engagements, la composition administrative étant le plus grand succès puisqu'il y a changement à l'avenir. Cette conception correspond à la nouvelle branche du Droit qu'est le Droit de la Compliance.

Le Droit de la compliance utilise la sanction comme une "incitation comme une autre", et (il faut raison garder sur ce point), parce que de nature systémique, le souci du système étant internalisé dans l'opérateur, il est assez peu sensible aux droits procéduraux. Privilégiant l'information, c'est le principe du débat contradictoire (qui fournit de l'information) et non plus des droits de la défense qui est valorisé. La coopération de la personne poursuivie est très valorisée et sa non-coopération devient incompréhensible.

L'internalisation des sanctions dans les opérateurs produit deux évolutions majeurs. Tout d'abord, ils doivent eux-mêmes sanctionner les abus de marché, les détecter et les prévenir. Les obligations spéciales de vigilance se multiplient. L'obligation de vigilance des opérateurs eux-mêmes devient un pilier de la régulation.

L'autre évolution est la libération de la Régulation par rapport au territoire. L'opérateur étant moins dépendant des frontières que ne sont les Régulateurs et auteurs de réglementations (mais le droit souple se propage, y compris en répression), des abus de marchés peuvent être appréhendés sur plusieurs territoires en même temps, notamment par des programmes de compliance globaux.

________

⛏️Aller plus loin sur la question :

🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Exerçant un pouvoir de sanction, le Régulateur doit informer la "personne concernée" de son droit de se taire (cons. const., 26 sept. 2025), 2025

🕴🏻M.-A. Frison-Roche et J.-Cl. Magendie (dir.), 📘Politique de sanction et régulation des marchés financiers, 2009

🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Une politique de sanctions peut-elle être commune au Juge et au Régulateur ?, 2009

5 octobre 2025

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, ""Juge modeste" ou "check and balance" :alternative aux Etats-Unis, alternative en France", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 5 octobre 2025..

____

📧Lire par abonnement gratuit d'autres news de la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

____

► Résumé de l'article : Les décisions récentes, voire prochaines, de la Cour suprême des Etats-Unis montrent que le système politique américain qui fût basé sur le principe non-écrit du Check and Balance, demandant aux Juges de constituer un Pouvoir faisant face aux deux autres pourrait être remplacé par un système politique basé sur le principe d'un "juge modeste" mettant en application les décisions prises par le pouvoir exécutif fédérale. Ils auraient alors changé de Constitution.

En Europe occidentale, il est possible que soit abandonnée la lettre constitutionnelle qui pose que les juges ne sont pas un pouvoir autonome face aux deux autres pouvoirs et que soit adopté au nom d'un principe non-écrit, l'Etat de Droit, sa transformation en Pouvoir autonome faisant face au pouvoir exécutif à part entière. Le chemin serait exactement inverse. Nous aurions alors changé de Constitution.

Cela est concevable, il y a beaucoup d'argument dans ce sens.

Il faut alors le dire. Et en tirer toutes les conséquences.

____

📧lire l'article publié le 5 octobre 2025 dans la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation ⤵️

2 octobre 2025

Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, ""Obligation sur Obligation vaut", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.329-354.

____

📝lire l'article

____

____

📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

📚voir une présentation de la collection "Régulations & Compliance" dans laquelle le livre est publié

____

► Résumé de l'article : La démonstration sur la part de la volonté dans l'Obligation de la Compliance qui est à la charge des entreprises repose sur la distinction et l'articulation entre l'Obligation légale et l'obligation spontanée des entreprises, dans l'usage que les entreprises font de leur volonté pour mettre en oeuvre leur Obligation légale et l'usage qu'elles en font pour produire même de nouvelles ambitions. C'est pourquoi la démonstration est opérée en 3 temps.

Le premier temps de la démonstration consiste à trouver la part de la libre volonté des entreprises dans leur Obligation de Compliance en mettant fin à deux confusions : la première qui, au sein même du Droit des obligations mais aussi au sein du Droit de la compliance, scinde et confond ""libre volonté et consentement, lequel ne requerrait plus d'acceptation librement exprimée ; la seconde qui, propre au Droit de la compliance, confond la "Compliance" et la "conformité", réduisant la première à l'obéissance mécanique ce qui exclurait toute libre volonté.

Ceci éclairci, la suite de l'étude vise les 2 façons dont l'entreprise assujettie par la Loi à une Obligation de Compliance exprime une part de libre volonté, ce que l'étude exprime par cet adage proposé : Obligation sur Obligation vaut, puisqu'à l'obligation légale à laquelle l'entreprise répond par l'obéissance que doit tout assujetti à la loi, peut se superposer sa libre volonté, qui va alors l'obliger.

Le premier cas d'Obligation sur Obligation, étudié dans une deuxième partie, vise les moyens par lesquels l'Obligation légale de Compliance est mise en oeuvre, l'entreprise assujettie au regard des Buts Monumentaux fixés par la Loi demeurant libre de choisir les moyens par lesquels elle va contribuer à atteindre ceux-ci. Sa libre volonté va ainsi s'exercer sur les choix et la mise en oeuvre des moyens. Cela peut concrétiser deux formes juridiques : les contrats d'une part et les "engagements" d'autre part.

Dans une troisième part, le second cas d'Obligation sur Obligation, plus radicale, est celle dans lequel à l'Obligation légale de Compliance l'entreprise va puiser dans sa libre volonté pour répéter les termes de son Obligation légale (car il lui est interdit de contredire celle-ci), répétition qui peut être d'une grande portée, car la nature juridique (et donc le régime juridique) en est changé. L'arrêt rendu par la Cour d'appel de La Haye le 12 novembre 2024, dit Shell, l'illustre. Plus encore, la libre volonté de l'entreprise peut prendre sa part dans l'Obligation de Compliance en accroissant l'Obligation légale. C'est ici que l'alliance est alors la plus forte. L'interprétation des obligations particulières qui en résultent devra demeurer celle des Buts Monumentaux dans une application téléologique qui donne cohérence à l'ensemble.

________

2 octobre 2025

Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le Juge requis pour une Obligation de Compliance effective", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebre-Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.741-775.

____

📝lire l'article

____

🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes

____

📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

📚voir une présentation de la collection "Régulations & Compliance" dans laquelle le livre est publié

____

► Résumé de l'article : Le Juge est un personnage qui parait faible dans un Droit de la Compliance qui lui paraît si puissant dans un monde où la technologie développe une puissance encore plus impressionnante. Mais les cas présents et futurs montrent au contraire sa place centrale et que son rôle doit pourtant être de mettre la force qui lui est propre à demeurer ce qu'il est : le gardien de l'État de Droit, ce qui n'est pas si évident car de nombreux outils de la Compliance, de nature technologique, sont en quelque sorte "insensibles" à ce à quoi nous sommes attachés, la protection des êtres humains qui s'appuie sur les diligences des entreprises (I). Le deuxième rôle que nous pouvons attendre du Juge est que non seulement il aide à permettre la permanence de cet État de Droit qui repose en grande partie sur lui face à un monde futur, en ce que celui-ci nous est inconnu, principalement dans sa dimension numérique et climatique, perspectives que le Droit de la Compliance veut, en renouvelant le Droit de la Régulation, saisir, en agissant à l'égard des entreprises dont le rôle est actif, ce qui conduit le Juge à les contrôler et à connaître les prétentions que l'on peut formuler contre celles-ci, sans se substituer au pouvoir de gestion de celles-ci (II). Cela suppose une méthode renouvelée (III), ce sont alors tous les juges, pourtant si divers, qui vont converger dans un dialogue actif des juges, qui va permettre que puisse en premier temps perdurer le rôle classique du juge, lié à l'Etat de Droit, dans un monde en plein mouvement et en second lieu que chaque juge puisse porter ce nouvel rôle qu'implique le Droit de la Compliance (IV).

Se mettra alors en place ce triangle parfait, dont la force et la simplicité permet l'usage du singulier et la conservation des majuscules à chacun de ces trois termes : Régulation Compliance Juge.

________

2 octobre 2025

Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits cernant l'Obligation de Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.49-65.

____

📝lire l'article

____

____

📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

📚voir une présentation de la collection "Régulations & Compliance" dans laquelle le livre est publié

____

► Résumé de l'article :

L'on se dispute souvent autour de la définition même de ce qu'est le Droit de la Compliance, mais l'on ressent bien l'ampleur et la force de l'obligation qui en résulte pour les entreprises assujetties. La conception en demeure difficile. Il ne faut pourtant pas en premier lieu se laisser dépasser par les multiples obligations par lesquelles l'obligation de compliance prend forme, comme l'obligation de dresser des cartographies, de faire des enquêtes, d'être vigilant, de sanctionner, d'éduquer, de collaborer, etc. La liste est non seulement très longue mais elle est ouverte, les entreprises elles-mêmes et les juges en ajoutant au gré des entreprises, des secteurs et des cas. Il ne faut pas davantage s'égarer entrer la distance que ce qui peut dessiner les contours de cette Obligation de Compliance, qui peut relever tout autant d'une volonté, d'un sentiment généreux pour un autrui proche ou lointain dans l'espace ou dans le temps, ou du résultat d'un calcul. Cette pluralité ne pose pas difficulté si l'on ne concentre pas tous les efforts pour distinguer ces obligations secondaires les unes des autres mais pour mesurer ce dont elles sont la mise en oeuvre, cette Obligation de Compliance qui fait que des entités, les entreprises, les parties prenantes et les Autorités publiques, contribuent à atteintes des Buts visés par le Droit de la Compliance, Buts Monumentaux qui donne l'unité à l'Obligation de Compliance. Ainsi unifiées par un même esprit, la mise en oeuvre de toutes ces obligations, secondaires, qui paraissent à la fois disparates, innombrables et souvent mécaniques, trouvent une unité dans leur régime et la façon dont les Régulateurs et les Juges doivent les contrôler, les sanctionner, les prolonger, puisque l'Obligation de Compliance leur insuffler un esprit commun.

Ainsi de la même façon que la multiplicité des techniques de Compliance ne doit pas masquer l'unicité de l'Unicité de l'Obligation de Compliance, la multiplicité des sources ne doit produire un écran similaire. En effet, le Législateur a souvent émis une prescription, un ordre auquel les entreprises doivent se conformer, la Compliance étant alors souvent perçue comme de l'obéissance requise. Mais l'entreprise elle-même exprime une volonté autonome de celle du Législateur, le vocabulaire de l'autorégulation ou/et de l'éthique étant alors utilisé, parce qu'elle affirme qu'elle consacre des forces pour prendre en considération la situation d'autrui alors qu'elle ne serait pas contrainte, mais qu'elle le fait néanmoins car le souci qu'elle a de celui-ci. Pourtant, la gestion assumée des risques réputationnels et la valeur des liens de confiance ou une lecture soupçonneuse des choix managériaux conduit à dire que tout cela ne serait que calcul.

La contribution s'attache pour cerner l'Obligation de Compliance à reconnaître la part de toutes ces trois sources : la Volonté, le Cœur et le Calcul. Une première partie décrit "Les volontés dessinant l'obligation de compliance". Une deuxième partie porte sur "L'élan du coeur, moteur de l'obligation de compliance". Une troisième partie s'attache aux "Calculs bien compris, ciment de l'obligation de compliance".

________

2 octobre 2025

Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateur", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.3-44.

____

► Cet article constitue l'introduction de l'ouvrage

____

📝lire l'article

____

____

📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

📚voir une présentation de la collection "Régulations & Compliance" dans laquelle le livre est publié

____

► Résumé de l'article : Cet article dit ce qu'est l'Obligation de Compliance des entreprises. Plongeant dans la masse des très obligations de compliance, il prend comme méthode de classement celles qui relèvent d'une obligation de résultat et celles qui relèvent d'une obligation de moyen. Il justifie le choix de ce critère essentiel, qui change les objets et la charge de preuve des entreprises qui sont assujetties à une obligation de résultat lorsqu'il s'agit de mettre en place des "structures de compliance" et sont assujetties à une obligations de moyens quant au effets produits par ces structures de compliance. Puis dans un deuxième temps l'article analyse une à une les corpus ("Sapins 2", "Vigilance", CSRD, CS3D, DSA, NIS2, DMA, DORA,AML-FT, Avoir des avoirs,....) et les obligations techniques de compliance qu'elles imposent pour les répartir selon les textes en obligations de résultat ou en obligation de moyens. Ce tableau du droit positif ainsi dressé, renvoi étant fait à tous les articles des textes permet de montrer qu'en droit positif l'Obligation de Compliance a avant tout une dimension probatoire, ce qui est développée dans le troisième temps de l'article : l'entreprise doit montrer qu'elle a mis en place les structures de compliance (obligations de résultat) requises par les textes et c'est aux tiers qui lui reprochent les effets insatisfaisants que ces structures auraient selon elles produits) de démontrer qu'il y a de la part de l'entreprise une faute ou une négligence (obligation de moyen).

En effet, plutôt que de se plonger dans les disputes de définitions, en cours du fait que le Droit de la Compliance est lui-même une branche du Droit naissante, l'idée de cette contribution est de partir des différents régimes de si multiples et diverses obligations de compliances auxquelles les lois et réglementations assujettissent les grandes entreprises : elles doivent parfois les appliquer à la lettre et parfois ne sont sanctionner qu'en cas de faute ou négligence. Cela renvoie à la distinction entre obligation de résultat et obligation de moyens.

Bien qu'il soit hasardeux de transposer à des obligations légales l'expression et le régime des obligations contractuelles, en partant de ce constat dans le système probatoire de la compliance d'une pluralité d'obligations de moyens et de résultat, suivant qu'il s'agit de telle ou telle obligation technique de compliance, au classement desquelles il faut tout d'abord procéder. Il apparait alors que cette pluralité ne constituera pas un obstacle définitif à la constitution d'une définition unique de ce qu'est l'Obligation de Compliance. Cela permet au contraire de l'éclaircir, de tracer les allées dans ce qui est si souvent qualifié de fatras juridique, de masse réglementaire immaitrisable.

En effet, en tant que l'entreprise obligée au titre du Droit de la Compliance participe à la réalisation des Buts Monumentaux qui fondent normativement celui-ci, obligation légale éventuellement relayée par le contrat voire par l'éthique, elle ne peut être qu'une obligation de moyens, en raison même de cette nature téléologique et de l'ampleur des buts visés, par exemple l'heureux dénouement de la crise climatique qui commence ou l'égalité effective souhaitée entre les êtres humains. Ce principe acquis laisse place au fait que ces comportements demandés sont jalonnés par des process mis en place par des outils structurés, le plus souvent légalement décrits, par exemple l'établissement d'un plan de vigilance ou des formations régulièrement organisées (effectivité), sont des obligations de résultat, tandis que les effets heureux produits par ce plan ou ces formations (efficacité) sont des obligations de moyens. C'est encore plus le cas lorsqu'il s'agit d'obtenir la transformation de l'ensemble du système, c'est-à-dire une solidité acquise du système, une culture d'égalité, un respect de chacun à l'égard de tous, ce qui relève de l'efficience.

L'Obligation de Compliance apparaît ainsi unifiée parce que graduellement, et quelles que soient les diverses obligations de compliance dont il s'agit, leur intensité ou leur secteur, ses préalables structurels de process sont n premier lieu des structures à établir auxquelles le Droit, à travers notamment le Juge, demandera qu'elles sont sont mises en place mais ne demandera pas plus, tandis que tendre vers la réalisation des Buts monumentaux précités sera une obligation de moyens, ce qui peut paraître plus léger, mais correspond à une ambition incommensurable, à la hauteur de ces Buts. En outre, parce que ces structures (les plateformes d'alerte, les formation, les audits, les contrats et les clauses, etc.), n'ont de sens que pour produire des effets et des comportements aboutissant à des modifications convergents vers les buts monumentaux, ce sont les obligations de moyens qui ont le plus d'importance et non pas les obligations de résultat. De cela aussi le Juge doit tenir compte.

Enfin, l'Obligation de compliance, qui consiste donc par cet intermaillage de multiples obligations de compliance de résultat et de moyens d'utiliser la position vise in fine à une efficience des systèmes, en Europe à une civilisation des systèmes, ce pour quoi les entreprises doivent montrer non pas tant qu'elles ont bien suivi les process (résultat) mais que cela a produit des effets qui convergent avec les buts recherchés par le Législateur (effets produits selon une trajectoire crédible). C'est ainsi que doit s'organiser et se comporter une entreprise cruciale, responsable Ex Ante.

________