The recent news

Jan. 19, 2016

Conferences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Bouleversement du Droit des femmes par la perspective de "légalisation" de la GPA, in Université des Femmes, Mères-porteuses et GPA. Faits et effets; , Bruxelles, 19 janvier 2016.

Les femmes ne sont pas très bien traitées par le Droit. D'abord en ce qu'elles ont été ignorées en tant qu'elles étaient des êtres humains parfois particuliers en tant que femmes, tandis que la société les traitaient trop particulièrement en tant qu'elles sont des femmes - le grand écart. Puis, cette spécificité est apparue par l'idée d'un "Droit des femmes" et d'un corpus de règles" : le Droit au féminin.

Les femmes sont donc "apparues" en Droit, pas seulement en tant qu'elles sont filles, épouses ou mère. Libres, seules, créatives. Par une sorte d'ironie terrible de l'Histoire, elles peuvent aujourd'hui devenir "rien". Non pas par hostilité contre elles, une sorte d'idéologie "anti-femme". Non, par le choc d'un courant qui vient d'ailleurs, qui vient les percuter avec une violence extrême : celle du Marché.

Et le Marché a un allié, c'est le Droit. Mais c'est un tout autre Droit, c'est le Droit du Marché. Celui-ci donne pleine effectivité au mécanisme de fonctionnement et de déploiement du marché : la "loi du désir". Or, de fait, les femmes sont l'objet d'un désir très particulier, dont les autres "valeurs" ne sont pas le support : le désir d'un enfant. Elles peuvent faire advenir un enfant, tout nouveau, tout beau, tout mignon, tout ressemblant, un "mini-moi", que l'adulte qui "conçoit le projet d'un enfant" mais ne peut ou ne veut le concevoir matériellement lui-même pourra obtenir en exploitant le corps d'une femme qui a ce trésor mécanique d'engendrer.

C'est la pratique de la maternité de substitution face au Droit. Si le Droit protège les femmes et le système juridique comprend un "Droit des femmes", il va interdire le massacre du corps des femmes par cette pratique. Mais si le Droit met en centre le Droit du Marché, alors le corps des femmes va "y passer" comme chair à produire la valeur ultime à consommer, l'enfant convoité, le Droit des femmes étant rayé. Or, le Droit qui, en Europe, prohibait les conventions de mère-porteuse est en train de fait d'aller pas à pas vers une "légalisation" de cette pratique.

L'ironie de l'Histoire qui en est train de se dérouler sous nos yeux, c'est que cela s'opère ... au nom des droits de l'Homme.

Voilà comment commence le cauchemar. Cela débute en 1990 ...

Jan. 15, 2016

Thesaurus

Référence complète : Bonneau, Th., Redressement, résolution et infrastructures de marché, in Revue de droit bbancaire et financier, LexisNexis, n°1, Janvier 2016, repère 1.

Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le drive dans le dossier " MAFR-Régulation".

Jan. 14, 2016

Publications

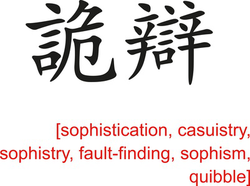

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Sophistique juridique et GPA, D.2016, Point de vue, p.85-87.

Lire le working paper à partir duquel l'article a été établi, et qui comprend des notes de bas de page et des liens hypertextes.

Les entreprises veulent établir le marché de l'humain, nouvel or inépuisable, les êtres humains pauvres étant la "matière première" pour les êtres humains plus fortunés. Ainsi, les agences veulent pouvoir vendre à ceux qui ont un "désir d'enfant" et qui ont les moyens financiers de le satisfaire un "enfant sur plan" en offrant de l'argent à une femme qui utilisera sa "capacité reproductive" pour faire venir au monde un bébé et le "cédera" à ceux qui ont voulu sa venue.

Les entreprise qui ont créé ce marché du désir d'enfant ont un obstacle devant elle : le Droit, qui pose que les êtres humains, présent (la femme) et à venir (l'enfant) ne sont pas des choses cessibles. De droit, l'esclavage étant prohibé, on ne peut pas vendre les êtres humains.

Pourtant, les entreprise - il y a tant d'argent à se faire - arrivent palier par palier à faire tomber les obstacles. Elles y parviennent par le Droit lui-même. L'anti-Droit est à l'oeuvre, par une machine de guerre sophistique très puissante dont les destinataires sont à la fois les juges et l'opinion publique, tandis que les victimes, que sont les femmes et les enfants, sont oubliées, recouvertes du voile de la sophistique juridique.

Cette sophistique se déroule en 6 étapes, que nous observons sous nos yeux. L'article les décrit.

Le Droit, qui se définit comme la force qui arrête la force pour protéger le faible qui n'a que le Droit, doit dire Non à cette prouesse sophistique que les entreprises et leurs conseils sont en train de déployer pour installer de fait et de droit la pratique de la maternité de substitution.

Jan. 14, 2016

Thesaurus : 01. Conseil constitutionnel

Lire le commentaire de la décision, commentaire rédigé par les services mêmes du Conseil constitutionnel.

Jan. 8, 2016

Thesaurus : 01. Conseil constitutionnel

Jan. 2, 2016

Publications

Ce working paper a servi d'appui à la conférence sur Le coût de l'acte , faite dans les Rencontres Notariat - Université le 30 novembre 2015.

Il sert de base à l'article à la Semaine Juridique : "La référence aux "coûts pertinents pour le service rendu" : la nouvelle rationalité de la tarification de l'acte notarié". Il s'articule avec l'étude de Maître Dominique Houdard : "Présentation de la situation entre le vote de la Loi Macron et la parution du décret à venir devant fixer le nouveau tarif des notaires".

La loi du 6 août 2015 dite "Loi Macron" a constitué comme un choc pour la profession notariale. Cela tient sans doute au fait que certaines dispositions attestent d'un changement de logique. Il en est ainsi du mode d'élaboration du tarif, désormais élaboré en "considération" des "coûts pertinents pour le service rendu" et construit non plus par le seul garde des Sceaux mais encore par le ministre de l’Économie. Il est vrai que le Législateur français a quitté un système de délégation de souveraineté par lequel le tarif était transmis au notaire au même titre que sa charge et sa mission, pour adopter une logique de rationalité économique. Cette nouvelle logique est pourtant tout aussi cohérente. Elle ne surprend la profession notariale que parce qu'elle lui est inusitée. Ordinaire en Droit économique, elle n'emprunte pas au Droit de la concurrence mais bien plutôt à ce qui contrarie celui-ci, à savoir au Droit de la régulation. En cela, la loi nouvelle protège la profession notariale des principes concurrentiels, dans ce qu'ils ont de délétère.

Plus encore, dans cette application du Droit de la régulation et l'utilisation de standard très largement de tarifs élaborés en "considération des coûts", les notaires peuvent trouver une nouvelle place dans une perspective de politique économique, face au Droit de la concurrence ici contré.

Dec. 30, 2015

Publications

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Notariat et Régulation font bon ménage, Defrénois, n° 24 du 30 décembre 2015, p. 1334.

____

► Résumé de l'article : On a parfois l'impression qu'après s'être ignorés le ministère de l'Économie et le notariat en viendraient aujourd'hui à s'affronter, "Loi Macron" interposée. Cela relèverait d'un malentendu. S'il est vrai que par la nouvelle méthode de tarification la loi du 6 août 2015 change la logique du tarif et par laquelle la conception même de ce qu'est un notaire, cela ne signifie en rien que la loi précipite la profession dans la concurrence pure et simple : elle met en place une Régulation. Très classiquement, les tarifications y sont élaborées par rapport aux coûts, méthode française admise l'Union européenne. En cela, la loi nouvelle protège la profession notariale du Droit communautaire. Plus encore, elle offre à celle-ci un nouveau rôle, plus actif que précédemment. Pour organiser une régulation, laquelle est l'opposé de la concurrence, l’État doit toujours s'allier avec les professionnels. Ils ne doivent pas manquer ce rendez-vous.

____

________

Dec. 29, 2015

Publications

Ce working paper sert de base à un article paru au Recueil Dalloz le 14 janvier 2016.

Celui qui est sincère pose une question pour avoir une réponse qu’il ne connait pas par avance. Le rhétoricien cherche à influencer son interlocuteur pour accroître la probabilité que la réponse qui lui sera apportée lui soit favorable. Mais le sophiste glisse dans la question la réponse qu’il a pour but d’obtenir, celle-là précisément et surtout pas une autre. La question n’est donc pas une question puisqu'elle n’ouvre aucun débat, c’est une manœuvre d’adhésion obligée et pourtant consentie. La question n'est posée que pour obtenir un consentement unanime de l'auditoire dont le sophiste pourra se prévaloir par la suite pour mieux terrasser tout contradicteur qui voudrait le contrer, car il sera désormais armé des réponses qu'il a lui-même écrites.

Or, sous nos yeux le plus terrible exemple de sophistique juridique est en train de se déployer : celle mise en place depuis quelques années par les entreprises pour établir le marché du matériel humain, afin que le corps des femmes soit cessible, matière première pour fabriquer à volonté des enfants sur commande, cédés à la naissance pour satisfaire un désir d'enfant. L'établissement de ce marché est appelé par certains GPA.

Voilà comment est en train de se dérouler cette sophistique juridique. Elle est construite en 6 temps :