Les fiches récentes

23 octobre 2014

Conférences

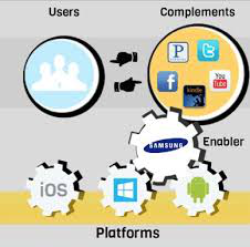

La théorie économique a montré la spécificité des "marchés bifaces", dont les plateformes numériques sont le parangon. Le droit a davantage de mal à en rendre compte, qu'il s'agisse de ployer sur eux les branches du droit, droit de la concurrence ou droit de la consommation par exemple, ou d'entreprendre de construire pour eux un droit ad hoc.

La piste ici proposée est de partir non pas tant de l'idée de marché mais du fait que leur configuration engendre pour certaines entreprises une puissance très spécifique, en ce que cela les rend "cruciales". Cette qualité, dont la notion est proposée en tant que catégorie juridique, justifierait que la puissance publique, sous une forme ou une autre, régulerait l'acteur lui-même.

En effet, cela relève d'une perspective de réguler, puisqu'il s'agit de permettre sur le long terme le maintien d'objectifs a-concurrentiels, comme le pluralisme de l'information ou la protection des données personnelles. Mais la régulation ne peut porter sur les seuls comportements des agents, ou ne pénétrer à l'intérieur des entreprises qu'à certains pics de changements structurels, comme dans l'hypothèse de concentration, car des entreprises sont à ce point maîtresses que les critères habituels que sont les dominants sur le temps présent ou les seuls prix ne suffisent plus : l'État, ou le Régulateur, nouvelle forme crédible de la puissance publique, doit pouvoir dire son mot à l'intérieur de l'entreprise elle-même.

Accéder au programme du colloque.

Accéder au Working Paper servant de base à l'intervention.

23 octobre 2014

Publications

Accéder à la présentation du colloque.

Ce Working paper a servi également de base à un article paru dans la Revue Concurrences.

Parce qu'il est difficile de réguler un "marché biface", sauf le temps fugace du contrôle des concentrations, l'idée accessible est de réguler directement l'entreprise qui tire tout son pouvoir de sa position sur une telle structure de marché.

On peut, comme le propose le Conseil d'État, dans son Rapport annuel Le numérique et les droits fondamentaux, considérer que la prise en considération par le droit de cette situation nouvelle doit prendre la forme d'une reconnaissance de la notion de "plateforme", pour l'ériger en catégorie juridique et lui associer une obligation de loyauté, sous la surveillance du régulateur des données personnelles.

L'on peut aussi recourir à une notion plus générale, ici utilisée, d'"entreprise cruciale", à laquelle correspondent des entreprises comme Google, FaceBook, Amazon, etc., parce que ces entreprises remplissent les critères de la définition, à la fois négative et positive de l'entreprise cruciale. La puissance publique est alors légitime, sans que l'État ait à devenir actionnaire, à se mêler de la gouvernance des entreprises et à surveiller les contrats, voire à certifier ceux-ci, comme en finance, sans exiger de l'entreprise ainsi régulée un comportement moral, car ces entreprises privées doivent par ailleurs poursuivre leur fin naturelle constituée par le profit, le développement et la domination, moteur du développement économique. Le développement technologique des plateformes n'en serait pas entravé, tandis que l'aliénation des personnes que l'on peut craindre pourrait être contrée.

23 octobre 2014

Blog

La notion de "Cour suprême" est étrangère au système de droit français. Elle est familière au système de droit nord-américain.

Puis, par la réforme du 23 juillet 2008 et l'apparition de la Question Prioritaire de Constitutionnalité, l'on s'est demandé si le Conseil constitutionnel ne devenait pas une "Cour suprême". A la suite, le Conseil d'Etat se qualifia de "Cour suprême" des juridictions administratives. Voilà que le Premier Président de la Cour de cassation le fait concernant celle-ci dans un entretien dans la presse.

La France disposerait donc non plus de "Hautes Juridictions", mais de trois Cours suprêmes.

Abondance de biens ...

Encore faut-il disposer d'une définition de ce qu'est une Cour suprême.

A première vue, une Cour suprême est celle qui est saisie des cas déterminants dans un système juridique et y apporte une réponse qui s'impose. L'autorité est un élément caractéristique de la Cour suprême. La force de l'autorité de l'arrêt rendu peut être de droit et de fait. Mais pour que l'arrêt se déploie dans toute son autorité,cela suppose que la Cour puisse examiner le cas déterminant dans toutes ses dimensions, ce qui suppose que l'on ne réduise pas à sa seule dimension juridique;

En contrepartie, de fait, une Cour suprême doit pouvoir choisir les causes sur lesquelles elle va déployer cette activité en profondeur de juris-dictio et d'imperium. Cela suppose le pouvoir de filtrage.

Or, Monsieur Bertrand Louvel, nouveau Premier Président de la Cour de cassation, vient d'affirmer que la Cour de cassation doit se métamorphoser, se saisir parfois de l'ensemble d'un cas mais doit aussi ne se saisir que des cas importants.

L'on doit comprendre qu'il faut que la Cour de cassation ne soit plus la Haute Juridiction, juge du droit, mais soit une Cour suprême. Elle deviendrait alors aussi pleinement un contrepouvoir.

Accéder à l'entretien publié dans Le Figaro du 23 octobre 2014

Accéder au résumé de l'entretien publié dans Le Figaro du 22 octobre 2014.

20 octobre 2014

Publications

L'on reconnait aujourd'hui l'intérêt et les bienfaits de la régulation, non seulement en économie grâce au récent Prix Nobel de Jean Tirole , mais encore plus encore dans l'intérêt reconnu au "droit de la régulation". Je serai parmi les premiers à soutenir le propos.

L'on reconnait aujourd'hui l'intérêt et les bienfaits de la régulation, non seulement en économie grâce au récent Prix Nobel de Jean Tirole , mais encore plus encore dans l'intérêt reconnu au "droit de la régulation". Je serai parmi les premiers à soutenir le propos.

Mais l'on ne peut "réguler" ce qui atteint d'une illicéïté absolue. Or, la convention de maternité pour autrui (GPA) est illicite, et cela d'une façon absolue. Dès que cette pratique social est apparue et a pris le masque d'une association bienfaisante, en 1991, le juge l'a dit. La "régulation" n'y change rien.

19 octobre 2014

Blog

La presse qui relate les décisions de justice prend-elle le temps, la peine, de les lire ?

Par exemple, par une Ordonnance du 17 octobre 2014, Mme L. et autres, le Conseil d'État a suspendu l'application de la circulaire du 18 juillet 2014 qui supprime la condition de "mérite" pour des aides financières apportées aux étudiants. Ce juge des référés ne fait que suspendre l'application, l'instance au fond, en vue d'obtenir l'annulation, se poursuit et l'on ne connaît pas encore son résultat.

Mais la presse, par exemple l'article paru dans Le Monde, titre : "Le Conseil d'Etat annule la suspension des bourses au mérite". Pourtant, le Conseil d'État n'oblige pas à lire le texte même de ses décisions. Il y associe des communiqués de presse, accessible sur la première page de son site. Cela ne suffit pas, la presse confond une décision au fond, d'annulation, et une décision de référé, provisoire, de suspension. Pourtant la différence est importante : on ne sait pas encore à ce stade si cette circulaire est légale ou illégale.

Or, le grief développé au fond et ici pris en considération par l'Ordonnance du 17 octobre 2014 relève de l'art de la définition et de la qualification : le Gouvernement a le pouvoir de "fixer les conditions" : peut-on considérer que supprimer la condition relève encore de la fixation des conditions ?

Seul le Conseil d'État statuant au fond répondra à cette question, qui relève de la logique juridique.

19 octobre 2014

Blog

Le droit est construit par l'Histoire, qu'on l'admette, qu'on le théorise (Savigny et l'École historique du droit) ou qu'on ait l'illusion du droit écrit sur page blanche, comme le voulurent les Révolutionnaires français.

Les systèmes de Civil Law vivent plutôt dans l'illusion d'un Législateur tout puissant, souverain qui déchire les lois d'hier et en écrit de toutes neuves sur le papier frais du Journal Officiel. Le système de Common Law repose plus franchement sur la mémoire, donc sur l'Histoire, conservant toutes les règles, ensevelies dans l'humus des cas, dormantes, toujours prêtes à être réveillées au besoin, si un "cas nouveau" le requiert. C'est pourquoi un juriste de Common Law est moins "pris au dépourvu" qu'un juriste de Civil Law, lequel est surtout prompt à crier au "vide juridique" et se lancer dans un "appel au législateur" pour le combler.

Il ne faut donc pas s'étonner que face à ce qui désarçonne les États, à savoir le mouvement terroriste que certains appellent "État islamique" richissime, agissant par capillarité et sans pitié, le Royaume-Uni va puiser dans les règles juridiques de son droit médiéval, puisque celui-ci demeure vivant.

Le 16 octobre 2014, le Gouvernement britannique s'est prévalu d'une règle du XIVième siècle, construite dans le contexte de la Guerre de 100 ans, pour appliquer la qualification de crime de haute trahison afin de poursuivre les Britanniques qui rejoignent l'État islamique : on ne peut "prêter allégeance" à celui-ci, et respecter deux maîtres : l'"État islamique" et sa Majesté.

16 octobre 2014

Blog

"Juge et contrat", thème classique ; "Relevé d'office de la règle de droit par le juge", thème classique. Quand on croise les deux, il en résulte l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 1ier octobre 2014, UFC de l'Isère c/ Mutualité française de l'Isère.

"Juge et contrat", thème classique ; "Relevé d'office de la règle de droit par le juge", thème classique. Quand on croise les deux, il en résulte l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 1ier octobre 2014, UFC de l'Isère c/ Mutualité française de l'Isère.

Pour Motulsky, il allait de soi que le juge a l'obligation de relever d'office les règles de droit applicable et, par exemple, sanctionne l'illicéité d'une clause contractuelle, alors même que la partie au litige n'avait pas invoqué la règle de droit contrariée. En effet, le juge a l'apanage du droit et doit le concrétiser, tandis que la partie doit lui apporter l'édifice de faits qui constitue la prétention articulée, cela mais seulement cela.

Mais la Cour de cassation n'est aujourd'hui guère motulskienne .... Ainsi, le plus souvent, ses arrêts énoncent que le relevé d'office constitue pour les juges non pas un devoir mais bien plutôt un pouvoir. Dès lors le juge "peut" appliquer le droit sans que la partie au litige le lui demande, mais n'y est pas contraint par le système juridique. Pourtant, ce retour à la conception traditionnelle du procès civil s'arrête là lorsque l'ordre public réapparait, car la règle d'ordre public "demande" à être appliquée, indépendamment du désir que la partie au procès exprime de se la voir appliquer. Dans le cas présent, l'ordre public est constitué par le droit de la consommation. Cela est d'autant plus justifié lorsque le demandeur est une association de consommateurs, qui s'appuie sur des dispositions spécifiques du Code de la consommation lui permettant d'obtenir l'annulation de clauses abusives de tous les contrats particuliers, reflet d'un "contrat-type". Mais le professionnel échappe alors à la perspective d'annulation en construisant un nouveau type de contrat et le demandeur, dans cette action en cessation de comportement illicite, précurseur de l' "action collective" mise en place par la loi du 17 mars 2014), n'avait pas songé à viser non seulement l'ancien contrat-type mais encore le nouveau contrat-type.

La Cour de cassation rend un arrêt de cassation et de principe, en posant que "le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif des clause contractuelles invoquées par une parties dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.

On note donc le principe : obligation de relever d'office le caractère abusif de la clause. Mais la Cour y met trois conditions : 1° la clause doit être invoquée par la partie ; 2° le juge doit "disposer" des faits pour l'application du droit ; 3° le juge doit disposer aussi des éléments de droit pour y procéder. A la réflexion, la Cour de cassation demeure peu motulskienne ...

Pourtant l'adage traditionnel ne pose-t-il pas que "la Cour connait le droit" ?

15 octobre 2014

Publications

Référence complète FRISON-ROCHE, M.-A., La concurrence, objectif adjacent dans la régulation de l'énergie, in BEHAR-TOUCHARS, Martine, CHARBIT, Nicolas et AMARO, Rafael (dir.), À quoi sert la concurrence ?, Paris, oct. 2014, p.423-428.

Référence complète FRISON-ROCHE, M.-A., La concurrence, objectif adjacent dans la régulation de l'énergie, in BEHAR-TOUCHARS, Martine, CHARBIT, Nicolas et AMARO, Rafael (dir.), À quoi sert la concurrence ?, Paris, oct. 2014, p.423-428.

Le droit économique se concevant d'une façon instrumentale, il se dessine et s'apprécie à partir des buts qu'il sert et poursuit.

L'instrument juridique est utilisé pour sa puissance normative dans le secteur de l'énergie. Il l'est parfois dans l'objectif de la concurrence, mais celui-ci est difficile à atteindre, comme le montre la force d'inertie des systèmes nationaux.

Cela peut paraître contrariant mais fondamentalement la concurrence n'est pas l'objectif principal du secteur de l'énergie. La concurrence n'en est pas exclue : elle est son objectif adjacent.

Ainsi, lorsque la concurrence permet au consommateur de plus aisément bénéficier du bien commun, elle est bienvenue. Lorsque la concurrence fait s'articuler à la fois la protection de l'environnement, le souci de l'eau, la construction du lien social, l'autonomie à long terme, la sécurité, elle est de droit. Mais lorsqu'elle ne concrétise pas spontanément ces objectifs, elle n'est pas première.

La concurrence ne peut alors que venir en soutènement du droit de la régulation, y compris dans la dimension politique de celui-ci. C'est alors aux États ou aux politiques de l'Union européenne de prendre le pas sur une application mécanique et neutre de l'ajustement des offres et des demandes.

Lire le working paper sur lequel l'article s'appuie et dans lequel les références techniques sont disponibles.