12 septembre 2024

Conférences

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, participation à la table ronde "Le droit à l'enfant : réalité ou faux concept ?", in Regards croisés sur les nouvelles filiations, Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2024

____

🧮consulter le programme complet de cette manifestation

____

► Résumé de la conférence : Il s'agit d'analyser juridiquement ce que peut être le "droit à l'enfant", expression littéralement juridique mais que l'on retrouve souvent dans les rapports qui entourent l'évolution du Droit et qui est utilisé pour traduire ce qui doit être l'évolution du Droit objectif puisque ce droit subjectif existerait, le Droit objectif devant donc concrétiser ce droit subjectif, l'Etat, en tant qu'auteur du Droit objectif par les lois, le juge en tant qu'auteur du droit objectif qu'est le jugement étant donc les "débiteurs" de ce droit subjectif - créance que serait le "droit à l'enfant.

Pourquoi pas.

Le Droit est si puissant qu'il peut transformer un désir, le désir d'enfant, en droit, en droit à l'enfant.

Pourquoi pas.

La table-ronde à laquelle je participe a pour titre : Le droit à l'enfant : réalité ou faux concepts ?".

L'on me demande donc de traiter le sujet au niveau des "concepts". Je vais prendre les éléments à la base, sur la façon même dont les systèmes juridiques sont constitués, dans leur cohérence. En formulant 10 observations de base. Suivant que l'on conçoit les éléments de base d'une façon ou d'une autre, au regard de la société dans laquelle nous voulons vivre, le "droit à l'enfant" sera inconcevable par principe (et l'on pourra admettre par exception des solutions pour quelques cas inextricables sinon) et bien le "droit à l'enfant" sera tout à fait concevable (et l'on pourra admettre par exception de l'exception, en cas d'abus ou de dérive).

C'est juste une question de conception, de choix, de concept. De la place que l'on fait aux êtres humains, suivant qu'ils sont forts ou faibles, et de ce pour quoi le Droit est fait pour eux. Suivant le choix de société que l'on fait, le "droit à l'enfant" sera inconcevable, et par exception l'on trouvera des solutions exceptionnelles pour des situations exceptionnelles, ou bien le Droit objectif, lois et décisions de justice, concrétisera par principe un droit à l'enfant, sauf par exception à exclure s'il y a abus ou dérive.

Il est essentiel dans un système juridique que les situations renvoie à des notions "conçues" (ici, le concept de "droit à l'enfant"). Parce que sinon, les pratiques se développent naturellement, si l'on n'a pas de concepts, l'on ne peut pas ramener les situations, toujours nouvelles, toujours diverses, soit à un principe (le concept), soit à une exception.

Et donc, à chaque situation nouvelle (jamais l'on ne peut tout prévoir, "la loi est toujours en retard", elle ne l'est pas si elle pose des concepts, elle est "toujours en retard" si elle liste des situations, comment peut-on à ce point oublier Portalis ? ou Motulsky ?) le juge rattache la situation à un concept (ici à un droit subjectif conçu, par exemple) et la pratique est tenue. Si l'on articule pas des concepts et une considération des cas, alors l'avenir est immaîtrisable. Dans l'ouvrage maître de Motulsky, Principes de réalisation méthodique du Droit, sur l'office du juge, il décrit la façon dont le juge élabore les solutions pour des solutions nouvelles avec les lois qui ne sont pas nouvelles. Penser qu'il faut une loi nouvelle dès qu'il y a un cas nouvelles, ce qui est usuellement dit, c'est avoir perdu d'avance, puisqu'ainis "la loi sera toujours en retard" : c'est aussi faire porter la faute sur le législateur et ce sont souvent les autres qui disent cela.

Mais revenir à l'essentiel, c'est-à-dire le fonctionnement même des systèmes juridiques, qui fonctionnent avec des notions, des définitions, des principes (et des exceptions) qui permettant au juge face à des cas (toujours divers, toujours nouveaux) de rattacher ceux-ci soit à des principes, soit s'ils ne peuvent faire cet exercice de rattachement, alors de "faire exception".

Si l'on "conçoit" le droit à l'enfant, alors une situation ordinaire trouve une série de solutions ordinaires puisque par principe il engendrera des solutions, même pour des solutions inédites, sauf par exception à en trouver d'autres.

Voilà cela en 10 points les présupposés conceptuels d'un système juridique qui conçoit le droit à l'enfant et les présupposés conceptuels d'un système juridique qui ne l'exclut.

Suivant qu'on l'exclut ou qu'on le conçoit, nous ne sommes pas dans la même société.

Il s'agit donc d'un choix politique. Pas d'une résolution progressive de cas, non d'un choix politique, de la société dans laquelle il est préférable de vivre.

____

► lire ci-dessous la ligne à partir desquels l'intervention a été préparée⤵

Les débats ont plutôt conduit à décrire le fonctionnement du marché mondial des bébés à naître et l'organisation économique pour que suffisamment de jeunes femmes soient disponibles pour que les bébés désirés, objet d'un projet parental, voire d'un "droit à l'enfant" revendiqué, puissent venir au monde et être délivrés. Il s'agit soit de pays en guerre, comme l'Ukraine, soit de pays pauvre, comme les pays africain ou l'Inde, soit de pays adoptant la loi du marché et du contrat, comme la Californie.

Le document de travail préparant en amont la conférence, puis ultérieurement l'article à paraître, est davantage centré sur ce qui a été demandé, à savoir l'évolution possible du "concept du droit à l'enfant". Les deux sont tout de meme liés car c'est en raison de ces pratiques mondiales de marché que la jurisprudence française est en train, implicitement ou explicitement, de "concevoir" une nouvelle fois d'engendrer l'enfant : par contrat. Dans cette hypothèse, la biologie n'est pas un élément requis.C'est alors la définition même de filiation qui est modifiée.

____

________

8 mai 2019

Interviews

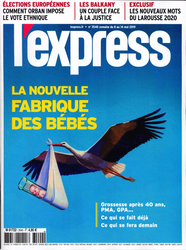

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Interview in Guerre larvée autour de la GPA, entretien avec Agnès Laurent in le dossier de L'Express, n° 3540, mai 2019, pp. 42-43.

Résumé par le Magazine :

Légaliser la gestation pour autrui n'est pas d'actualité en France. Mais partisans et opposants ferraillent pour faire pencher l'opinion publique de leur côté. Deux positions irréconciliables, où tous les coups sont permis.

8 avril 1992

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : F.Terré, L'enfant de l'esclave. Droit et génétique, Flammarion, 1992, 222 p.

____