Matières à Réflexions

14 juillet 2016

droit illustré

Les tableaux marquent les mondes, un sourire, un couronnement où le couronné opère lui-même le geste sacramentel, un radeau. Mais peuvent-ils le changer ?

Peut-être peut-on le soutenir du tableau que fît faire de Dido Elizabeth Belle et de sa demie-soeur, ... pour celui qui se trouvait être le plus puissant juge de l'Angleterre de l'époque : Lord Mansfield, président de la Haute Cour, organe ayant juridiction à la fois sur l'Angleterre et le pays de Galle.

Celui-ci avait recueillie la fille naturelle de son neveu, Elizabeth, appelée "Dido". La mère de celle-ci était une esclave noire appelée "Belle", sans doute hommage direct à sa beauté, ce qu'elle laissa à sa fille à son décès. Mais lorsque le père de l'enfant mourût à son tour le Lord recueillit l'enfant et l'enleva avec sa fille, laquelle était - comme l'on dit dans les contes - blanche comme la neige.

Il fît faire un tableau des deux, devenues jeunes filles.

Mais un juge a pour office de trancher les litiges. Et voilà un cas qui se présente. Un cas assez banal. Un cas de droit commercial. Un cas de droit des assurances. On se souviendra que c'est aussi un juriste de droit des assurances qui inventa la technique des échanges d'espions à Berlin pendant la guerre froide : c'est du droit des assurances, cher à l'analyse économique du droit que sortent tant d'innovations, notamment politiques.

Ici, c'est du Droit Naturel qu'il sortit.

En effet, regardez le tableau : même si les deux jeunes filles y sont représentées dans le grand parc de la demeure du Lord, c'est tout de même la blanche, resplendissant de sa blancheur, qui est au premier plan, en train de lire, être de culture, et de soie rose. La noire, au second plan et davantage dans l'ombre, est habillée plus modestement, ne porte que des fruits, être de nature, avec un chapeau comme l'on se représentait à l'époque la campagne et les colonies. On ne va comment pas jusqu'à l'égalité. Mais être de second plan, dès l'instant que l'on est dans le tableau, c'est pouvoir agir.

Or, le cas de droit des affaires est le suivant et il restera inoubliable : un transporteur d'esclaves fait un voyage avec une cargaison pleine. Mais les esclaves sont malades. Pas de problème, il est assuré. Le contrat prendra donc en charge le dommage qui va résulter pour lui de la situation : lorsqu'il arrivera à destination avec sa cargaison devenue sans valeur, les esclaves étant morts, l'assurance remboursera la marchandise. C'est ce qui arrivera lorsque, fait fréquent, la maladie frappe les esclaves : leurs cadavres sont jetés en cours - car l'on ne peut courir le risque sanitaire de les conserver - et le bateau arrivant vide, l'indemnisation contractuellement prévue est versée. Mais les faits vont différer un peu et - c'est le jeu même de la casuistique - la difficulté juridique va se poser.

En effet, les esclaves tombent malades. Mais le marchand d'esclaves calcule par anticipation qu'il va arriver à bon port avec un cargaison de nombreux survivants, très affaiblis et très malades, bref difficilement vendables ou à si bas prix ... : or, si chaque esclave était mort, l'indemnisation aurait été plus conséquente par tête. La solution est toute trouvée par l'anglais pragmatique : les esclaves vivants sont jetés par dessus bord et noyés. Arrivés au bord, l'indemnité est demandée en application du contrat.

L'assureur refuse. Non pas en application des droits fondamentaux, ou autres balivernes, mais au nom du droit des contrats et du droit des assurances. L'assureur doit compenser la perte de l'asset , doit compenser la mort de l'esclave : il y a "fraude contractuelle" si le cocontractant tuer l'esclave à dessein à seule fin d'arriver dans une situation juridique qui lui est plus favorable, puisque l'esclave vivant lui rapportera peu (prix de vente) alors que l'esclave morte lui rapporte beaucoup (indemnisation).

Tous les juristes discutent, et de la qualification, et du droit des contrats, et du droit des assurances, et de la théorie de fraude, si bien maîtrisé depuis le Droit romain, et de la technique du stare decisis. Le cas arrive jusqu'à la Haute Cour et c'est Lord Mansfield qui la préside.

Il écoute les arguments savants, les arguments techniques, les arguments d'argents, qui s'échangent devant. Mais sans doute regarde-t-il, comme le petit Hubert aujourd'hui, le tableau des deux jeunes filles ...

Puis, il rend un arrêt en 1772.

Par cet arrêt, le juge admet que l'on peut opiner dans un sens ou dans l'autre mais que tuer des êtres humains de cette façon-là et pour cela, non cela n'est pas bien, car les esclaves sont des êtres humains. Se conduire ainsi et pour cela, ce n'est pas seulement contraire au Droit, c'est contraire à la Justice. Et c'est alors au nom non seulement du Droit mais encore au nom de la Justice qu'il déboute le marchand d'esclave non pas parce qu'il a méconnu sa foi contractuelle mais parce qu'il a méconnu son devoir d'être humain à l'égard d'autres êtres humains, lui, qui comme les autres s'enrichit chaque jour sur le sang et la mort de ces êtres humains-là.

Chaque fois que nous passons devant ce double portrait là,, devant Dido Elizabeth Belle, ce personnage de premier plan qu'est Dido Elizabeth Belle, nous pouvons la remercier d'avoir sauvé l'honneur de la Justice défendue par un juge anglais.

Quel changement de perspective.

12 juillet 2016

droit illustré

On raconte souvent des histoires édifiantes aux enfants pour leur apprendre à être "bon". Pas souvent à être "juste". Ainsi Clémenceau raconta l'histoire qu'il rendit ainsi fameuse du "bon juge Magnaud", comme si la justice et la bonté n'étaient pas sœurs jumelles, étaient étrangères, voire ennemies.

Imaginons le petit Hubert qui devant la statue de Saint-Martin, représentée ainsi dans une église pour instruire le peuple, s'interroge sur ce que signifie ce geste du Saint qui se penche du haut de son cheval pour donner son manteau au mendiant qui n'en demandait pas tant: signe de la Charité donc. Vertu cardinale. Il faut donner plus, il faut donner jusqu'à son propre manteau. Et le petit Hubert de serrer avec inquiétude son petit manteau ...

Le petit Hubert, s'il a été élevé dans la foi chrétienne et peut-être est-ce le cas s'il est dans un tel lieu, mais peut-être pas car les églises sont aussi lieux d'art, voire de repos ou de fraîcheur en été, sera familier de l'image d’Épinal qu'est Saint-Martin et déjà familier du geste du saint homme :

La statue qu'il a devant lui fait d'ailleurs écho à des tableaux qu'il a déjà contemplés, représentant Martin donnant son manteau. La population n'a pas retenu du Saint davantage que cela : le don du manteau, mais cela oui. Et c'est toujours ce geste : le "don", et cet objet : le manteau, entre celui qui avait tout : Martin, au profit de celui qui n'avait rien et demandait un peu mais moins que le manteau : le mendiant. Voilà d'un geste (le don du manteau) tout est retenu, le petit Hubert ne l'oubliera pas, maintenant que la statue a pour lui conforté le tableau.

Mais est-ce bien cela ? Saint-Martin est un cas apodictique de la justice distributive qui pose non pas le don mais le partage et récuse ce qu'il convient d'appeler le "délire du dépouillement" (I). Plus encore, cette image qui plaît a pour centre le glaive, signe même de la Justice et de son tranchant, ce qui éloigne de la Charité (II).

Lire ci-dessous la suite.

5 juillet 2016

droit illustré

Disney fait souvent dans le pédagogique. Dans Inside Out (Vice versa dans la version francophone), il fait dans les sciences cognitives.

Il s'agit dans Inside Out de montrer la façon dont l'enfant d'une dizaine d'années affronte les difficultés de la vie, nouvelles expériences et épreuves : déménagement, passage d'une petite à une grande ville, perceptions des difficultés professionnelles et financières des parents.

Elle le fait en "gérant ses émotions" : cinq personnages incarnent celles-ci dans la tour centrale désignée comme son cerveau, organisée autour d'ilots de souvenirs classés.

Les 5 émotions sont la Joie, le Dégoût, la Tristesse, la Peur et la Colère.

N'analysons pas le film en tant que tel. L'on pourrait certes se demander pourquoi le Dégoût y est présent et non pas le Désir, son contraire.

L'on pourrait gloser encore sur ce qu'entraîne dans le film le passage de l'enfant dans l'expérience imaginaire dans le hangar de la solitude où les pauvres émotions de Disney manquent de défunter sous les vagues de la "déconstruction" et du "symbolisme". Les amateurs de Derrida et autres beaux esprits n'ont pas dû apprécier (il est vrai qu'ils ne daignent pas voir les films dits "pour enfants").

Dans cette même controverse dans la culture dite populaire et la culture dite "académique", comment ne pas rire lorsque les émotions dans leur fuite surplombent la "pensée critique" qui stagne parmi les "déjà-vu" (en français dans le texte) ou donnent un coup de pied dans des cartes à jouer où sont mêlées les cartes "faits" et les cartes "commentaires" ?

La "doctrine" juridique qui aime tant se commenter elle-même pourrait s'offrir un petit gif de ces séquences-là. Un peu de "pensée critique" dans les "déjà-vu" ?

Le film débute par une courte présentation des cinq compères.

Le "sentiment du juste" n''y est pas représenté en tant que tel. Et pourtant celui-ci est si fort sous les pavés de la technique juridique ...

Un film est donc un bon moyen d'expliquer à l'enfant l'émotion de justice

N'est-ce pas à première vue étrange que la "justice" soit en quelque sorte prise en charge par l'émotion de la colère ? et qu'elle soit associée à l'impartialité ?

Non, parce que pour un enfant, la justice n'existe pas, c'est l'injustice qui existe. Comme l'a si bien expliqué Serge Lebovici dans son article : "C'est pas juste"

Dès lors, l'enfant ne perçoit la justice que sous la forme réactive du contraire de l'injustice, l'injustice dont il se ressent comme la victime. De la même façon qu'il ne perçoit l’impartialité que sous la forme réactive de son contraire : la partialité, c'est-à-dire le fait d'être traité injustement par un tiers, d'être traité inégalement par celui qui va disposé de lui par rapport à son frère. C'est le plus grave pour un enfant.

Comme l'enfant est sans force, c'est alors sur le "cheval" de sa Colère que la justice et sa sœur jumelle, pour reprendre la formule de Jhering, peuvent prendre place.

Frison-Roche, M.-A., Le juge et le sentiment de justice, 2002.

V. aussi pour la littérature, Frison-Roche, M.-A., L’injustice racontée aux enfants. De la littérature au droit, in "L’avenir du droit" (Mélanges François Terré) ,1999.

Lebovici, S., C'est pas juste, in Baranès, W. et Frison-Roche, M.-A., La justice. L'obligation impossible, 1994.

15 juin 2016

Base Documentaire

Voir la bande-annonce de la série télévisée.

Voir l'appréciation de Robert Kardashian, avocat.

Voir l'appréciation de Mark Fuhrman, principal témoin à charge, qui refusa de témoigner. , puis témoigna longuement à la télévision après le verdict d'acquiesment dans le prolongement du livre qu'il publia.

Voir à l'inverse l'interview donnés par les acteurs.

L'entretien est présenté ainsi : "Two of the stars of FX's new true-crime drama "The People vs. O.J. Simpson" talk portraying real-life attorneys Robert Shapiro and Johnnie Cochran, and whether or not justice was served 20 years ago.".

Les acteurs sont interrogés sur leur capacité à restituer la réalité des personnes, par exemple Travolta pour Shapiro, personnes qui sont en outre encore vivantes.

On relève l'expression "true-crime drama" et le fait qu'il s'agit de savoir 20 ans après si la justice a été ou non satisfaite. C'est de cela que les acteurs discutent.

Seul le juge n'a donné aucune interview et n'a pas écrit de livre.

13 juin 2016

droit illustré

Enregistrer

ELire le commentaire ci-dessous.

5 juin 2016

droit illustré

Pour faire comprendre le Droit, l'on peut aussi partir des cas.

Pour faire comprendre un cas, l'on peut aussi partir d'un film racontant le cas.

En 1993, les États-Unis furent secoués par une affaire de meurtre atroce de trois enfants. On soupçonna trois adolescents. Ils furent condamnés en 1994, deux à la réclusion perpétuelle, le troisième à la peine de mort.

L'on peut consulter les pièces du dossier. , ou regarder des vidéos des lieux ou du procès, utilisés par les médias lors qu’après 18 ans de prisons les trois condamnés furent libérés, sans que pour autant leur innocence soit reconnue.

L'on peut regarder le documentaire que deux journalistes, convaincus de l'innocence des trois condamnés, ont réalisé en 2011 pour obtenir cette libération : Paradise lost.

L'on peut regarder la courte audience durant laquelle il fût exigé des trois condamnés qu'ils reconnaissent leur culpabilité pour être libérés, faute de quoi ils resteraient en prison leur vie entière, deal qu'ils acceptèrent.

L'on peut encore regarder le film qui reprend en 2014 le cas : Les trois crimes de West Memphis. Le détective privé y est joué par Colin Firth, Reese Witherspoon incarne la mère de l'un des enfants massacrés.

En contrepoint, l'on peut regarder les interviews que tout au long les personnes condamnées donnèrent à la télévision. En effet, personne ne sût s'ils étaient coupables ou innocents et l'on penche aujourd'hui plutôt pour la thèse de l'innocence ... L'on peut ainsi écouter le principal accusé des crimes qui explique deux ans après la condamnation, ou 18 ans après celle-ci, la destruction de sa vie par la justice de l'Arkansas, affirmant sans cesse son innocence et sollicité pour ce faire par les journalistes vedettes, comme Anderson Cooper.

Ce film est sorti en 2015.

Il montre parfaitement à la fois les imperfections, qui peuvent être terrible, de la justice pénale américaine, mais aussi les effets concrets d'une alliance entre le monde du cinéma et le monde judiciaire.

Lire l'analyse ci-dessous;

31 mai 2016

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète: Florès-Longou, M. et Épinoux E. (dir.), La famille au cinéma. Regards juridiques et esthétiques, coll. "Droit & cinéma", Mare & Martin, 2016.

Lire la quatrième de couverture.

Lire l'introduction de l'ouvrage.

Lire la préface de Marie-Anne Frison-Roche : Au cœur du droit, du cinéma et de la famille : la vie.

31 mai 2016

Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Au cœur du Droit, du cinéma et de la famille : la vie", préface de M. Florès-Longou et E. Épinoux (dir.), La famille au cinéma. Regards juridiques et esthétiques, Florès-Longou, coll. "Droit & cinéma", Mare & Martin, 2016, p. 21-27.

____

📗Lire une présentation générale de l'ouvrage.

____

🚧Lire le working paper à partir duquel l'article a été écrit, contenant des notes et une centaine de liens hypertexte, notamment vers des extraits de films.

____

____

► Résumé de cet article : Cet article introductif, qui constitue la préface de l'ouvrage, s'appuie sur une centaine de films pour montrer que le cinéma ne cesse de montrer des situations et des personnages juridiques, même si le "droit de la famille" paraît y être moins l'enfant chéri que les acteurs du procès. On trouve encore l'enfant, la mère et le père, les époux et les fiancés. Souvent sous la forme de drames, de ruptures, de machinations voire de meurtres, car c'est ainsi que la famille apparaît vivante sur l'écran. Il est si difficile de ne pas s'endormir face au bonheur tranquille des familles heureuses.

Mais pourquoi une telle confluence entre le Cinéma et le Droit de la famille ?

Parce que l'un et l'autre ont un objet : la vie.

Ne pas se soucier de la vie de famille, c'est ne pas comprendre le Droit de la famille. Et puisque le Cinéma a pour objet la vie-même, alors lorsqu'on veut apprendre le Droit de la famille, c'est le chemin des cinémas qu'il faut prendre.

________

Mise à jour : 14 mai 2016 (Rédaction initiale : 7 novembre 2015 )

Publications

Ce working paper a servi de base à la préface de l'ouvrage de Magalie Flores-Lonjou et Estelle Épinoux (dir.), La famille au cinéma. Regards juridiques et esthétiques, préf. Marie-Anne Frison-Roche, coll. "Droit et Cinéma", Éditions Mare et Martin, publié en mai 2016.

Depuis la transmission du texte, il y a plus d'un an, ce working paper a été à plusieurs reprises enrichi.

Il comprend des liens hypertexte vers environ 90 films qui m'ont paru pertinents pour le thème.

14 mai 2016

droit illustré

Chaval était un caricaturiste, à tendance anarchiste. Né en 1905, il s'est suicidé en 1968.

Esprit acéré, esprit fin, grand talent.

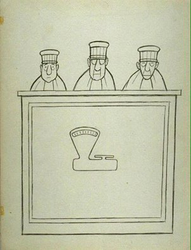

Par ce dessin, il représente la justice.

Il y a tant de littérature sur les "images de la justice", car il est courant d'affirmer que le prestige de la justice tient aussi dans sa "représentation", non seulement la façon dont elle est symbolisée, dont elle se donne à voir, mais encore par tous ses portraits de personnages judiciaires, principalement les magistrats qui scandent les palais de justice.

Ici, Chaval a choisi le plus fort symbole de la justice - avec le glaive -, à savoir la balance. La "balance" renvoie à ce que la justice a de vertueux. Ainsi, alors qu'il s'agit bien de la justice judiciaire, dans sa solennité, puisque trois magistrats sérieux, trois hommes, en robe, revêtus d'un jabot et portant leur mortier, sont alignés : ils sont en train de juger.

Ils le font d'une façon que l'on présume vertueuse, puisque le seul symbole de justice qui leur soit extérieur est une "balance". La "balance" renvoie à l'aptitude des juges, à travers le principe du contradictoire qui structure la procédure -, à écouter les uns et les autres afin de rendre à chacun la part qui lui revient. Cette définition procédurale de la balance jouxte une définition plus substantielle de la balance, à savoir l'aptitude du Droit à mettre "en balance" les intérêts de chacun et de tous.

Mais Chaval n'est pas du côté des institutions. Et sans doute pas du côté du Droit et des juges ....

En premier lieu, la "balance" représentée est celui d'un épicier. C'est l'argent, le commerce, la bourgeoisie, le pouvoir des "dominants" qui sera considéré par les juges, pas le reste. L'auteur du dessin avait-il même songé aux épices qui marquèrent un temps le système judiciaire ? Voilà en tout cas de quoi anéantir la solennité de l'institution !

En second lieu, et cela est moins immédiatement visible, les yeux des trois magistrats sont soit baissés vers ce qui compte les denrées triviales, agents dociles du commerce ordinaire, soit vides. Ces orbites vides des magistrats ne renvoient pas à l'impartialité de la justice, autre vertu majeure, car la justice a les yeux bandés, mais à l'aveuglement de celle-ci, les juges étant indifférents à la réalité injuste qui les entoure.

Il est vrai que Chaval affirmait "ne pas aimer la chose publique". On ne voit pas pourquoi la justice aurait échapper à son étrillage.

12 mai 2016

Enseignements : Droit et Littérature, Littérature et Droit

Chaque étudiant doit réaliser un exposé oral, correspondant au thème de la séance, soit seul soit à deux, voire exceptionnellement à trois.

9 mai 2016

droit illustré

Dans cette émission quotidienne, Pierre Desproges endosse le costume du procureur.

Il construit son "réquisitoire" sur ce qui est remarquable chez l'invité, le plus souvent en l'inversant.

Il aurait pu donc construire son "discours" sur le métier d'avocat. Il va plutôt le construire sur la "femme" et sur son infériorité naturelle.

Il cite Pythagore et Saint-Thomas d'Aquin dans le texte sur l'infériorité de la femme.

Il évoque le passage de la petite fille à la femme.

Il cite implicitement l'action de Gisèle Halimi en matière de contraception.

A aucun moment il ne fait référence au procès de Bobigny ni au métier d'avocat.

Il est vrai que Le Tribunal des Flagrants Délires n'avait en rien pour objet la justice.

21 avril 2016

droit illustré

Avec le juge, l'avocat est le personnage chéri du cinéma. Le cinéma n'aime guère le notaire, encore moins l'huissier et ne se soucie pas du tout de l'officier d'état civil.

Quant à l'avocat, il et aimé, adoré même par le cinéma, qu'il défende le gentil ou l'ignoble. C'est même devant le Tribunal de Nuremberg ou en prenant gain et cause pour le parricide qu'il gagnera les cœurs des spectateurs. L'avocat est le chouchou des metteurs en scène, des spectateurs et sans doute des acteurs dont la robe noire est le plus fréquent est désormais le plus fréquent des costumes décalés.

Mais lorsque le prince des prétoires prête son talent et son intelligence au Droit des affaires, la froideur et la mesquinerie auxquelles le cinéma associe cette matière d'argent et d'intérêts recouvrent de poussière la mine de l'avocat devient grise. Plus d'orphelin à sauver, plus de cause grandeur, plus l'intérêt général à faire prévaloir !

Au guignol des personnages juridiques, l'avocat spécialisé en droit des assurance n'est-il pas le pire ? Toujours à contester le bon droit des victimes afin que la compagnie ne paye jamais, ou le plus tard possible ?

Pourtant, c'est bien de Maître Donovan, avocat d'assurance dont Steven Spielberg fît son héros dans Bridge of Spies, moment de l'Histoire mouvementée et glaciale entre les États-Unis et l'URSS, que les frères Coen ont animé pour qu'en 2015 les spectateurs prennent la mesure de ce qu'un avocat en assurances met faire pour son client.

Car défendre son client, même s'il est l'ennemi du pays de l'avocat, puis un autre être humain, puis l'ensemble des êtres humains qui composent la Nation de l'avocat, n'est-ce la noble nature de l'avocat ?

16 décembre 2015

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Association Henri Capitant, L'immatériel, Journées espagnoles, t. LXIV/2014, Bruylant, 2015, 1130 p.

Lire le rapport de synthèse de Rémy Cabrillac.

Lire la présentation générale de Matthias Lehmann sur Contrat et immatériel

9 juin 2015

Interviews

La marche de l'Histoire est une émission de Jean Lebrun, qui se déroule sur France Inter.

Celle-ci a eu lieu le mardi 9 juin, de 13h30 à 14h sur le thème La faillite des États.

Emaillée d'extraits sonores, à la fois de discours de personnalités politiques mais aussi d'extraits de films ou de chansons, l'émission a permis d'évoquer non seulement la crise grecque ou argentine, mais encore la saga des emprunts russes ou la distinction entre l'insolvabilité des personnes physiques, des entreprises et des États à travers l'histoire, les chansons et le cinéma.

Écouter l'émission (sur le site de France Inter) ; la retrouver sur Internet.

15 novembre 2014

Blog

La question a été posée dans un cas d'école au Conseil constitutionnel, qui a nettement répondu dans sa décision du 14 novembre 2014, QPC, M. Alain L.

Même si le dispositif est aujourd'hui abrogé, son appréciation par les juges suprêmes vaut le détour.

Une loi du 23 juin 1941 a eu pour objectif de préserver l'art et l'histoire français. Le nationalisme se portait particulièrement bien à l'époque. Le dispositif était en deux temps. Dans un premier temps (article 1ier de la loi), l'État pouvait refuser l'autorisation de sortie du territoire de l'oeuvre, présentant un intérêt national d'histoire ou d'art. Puis, dans un second temps (article 2 de la loi), il pouvait retenir l'oeuvre pour lui-même, transférant la propriété de celle-ci à une personne publique, ayant six mois pour le faire après un refus d'exportation qu'il aurait prononcé, le propriétaire ne pouvant pendant ce délai céder le bien.

La QPC a porté sur cette seconde disposition en tant qu'elle porte atteinte au droit de propriété privée sans nécessité publique, violant ainsi l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, partie intégrante du bloc de constitutionnalité.

Le Conseil répond qu'effectivement si le refus d'exportation poursuit un objectif d'intérêt général, en revanche le droit de "retenir" ainsi le bien pendant six mois sans que le propriétaire ne puisse rien faire de son bien, puis l'appropriation forcée par une personne publique, alors que la décision d'empêcher l'exportation a déjà été prise ne correspond pas aux critères établissant une "nécessité publique".

On ne peut qu'approuver une telle décision. Tout d'abord, parce que sans doute le Législateur de 1941 avait quelques arrières-pensées en s'appropriant des oeuvres d'art que certains propriétaires à l'époque voulaient sauver de quelques griffes dans cette sombre époque. Le Conseil d'État qui a transmis la QPC et le Conseil constitutionnel ne peuvent pas ne pas y penser. Ensuite, l'art est aussi un marché. On peut porter atteinte à celui-ci et restreindre la circulation. Oui, mais le refus d'exportation suffit. Pourquoi restreindre les acheteurs ? La "nécessité publique" ne justifie pas l'expropriation.

Surtout pas en 1941, quand on songe aux personnes qui voulaient vendre leurs tableaux pour fuir. Préserver l'Histoire, c'est peut-être pour l'État français de l'époque les exproprier, c'est surtout pour les juges de 2014 de songer à cette réalité de l'époque.

14 novembre 2014

Base Documentaire : 01. Conseil constitutionnel

La loi du 23 juin 1941 a restreint l'exportation des oeuvres d'art jusqu'à la loi du 31 décembre 1992. Pendant cette période, celles-ci n'ont donc pas relevé e pas de la seule liberté du commerce mais ont fait l'objet de restriction de circulation.

En effet, l'article 1ier de la loi obligeait à solliciter une autorisation de sortie du territoire de l'oeuvre d'article. Si celle-ci était refusée, l'article 2 donné à l'État français le pouvoir de "retenir" des oeuvres d'art au profit de collectivités publiques.

Cette disposition législative a été contestée par une QPC, la partie la prétendant contraire à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen qui protège le droit de propriété privée.

Le Conseil d'État a rendu un arrêt le 8 septembre 2014 de transmission de cette QPC au Conseil constitutionnel.

Par la décision du 14 novembre 2014, QPC, M. Alain L., le Conseil constitutionnel considère en premier lieu que "la possibilité de refuser l'autorisation d'exportation assure la réalisation de l'objectif d'intérêt général de maintien sur le territoire national des objets présentant un intérêt national d'histoire ou d'art". Mais il ajoute immédiatement en second lieu que la privation de propriété "n'est pas nécessairement pour atteindre un tel objectif".

Le système consistant à imposer une acquisition forcée par une personne publique, alors que le dispositif pour empêcher l'oeuvre de sortir du territoire avait déjà fonctionné, instaure "une privation de propriété sans fixer les critères établissant une nécessité publique".

La disposition législative est donc contraire à la Constitution.

2 novembre 2014

Blog

Un peintre pratiquant le street art est connu pour peindre sur les murs et tous autres supports urbains des chats jaunes;

Un peintre pratiquant le street art est connu pour peindre sur les murs et tous autres supports urbains des chats jaunes;

De gros, pacifiques et sympathiques chats jaunes.

Mais le statut juridique du street art est bien incertain. Or, tant qu'un phénomène n'est pas entré dans une catégorie établie par le système juridique, par la technique de la "qualification", le phénomène est comme en errance dans le système juridique.

Ainsi, là où la critique voit de l'art, parce que la locution utilise non seulement le mot art , mais encore le mot street , le droit s'accroche à ce terme-ci, pour qualifier le fait comme une dégradation.

Cela ne dérange guère les artistes, indifférents au fait que leur "travail", "oeuvre", "chose", soit effacé. L'éphémère est le lot du street art. Cela chagrine davantage les municipalités ou les entreprises qui supportent le coût du nettoyage.

C'est pourquoi la RATP en a eu assez de payer (et de devoir répercuter sur le coût du billet ou le montant des subventions publiques) les nettoyages. Elle est donc à l'origine des poursuites pénales contre celui-ci qui a dessiné ces gros chats jaunes sur les murs du métro parisien.

Lorsque le Tribunal correctionnel de Paris a déclaré par jugement du 29 octobre 2014 ces poursuites irrecevables, pour vice de procédure, il a reçu l'approbation publique.

Pourquoi ?

Sans doute parce que l'artiste est célèbre et ses chats par ailleurs exposés dans des galeries. Mais aussi parce que le chat est en train de devenir un animal "intouchable", animal préféré d'Internet, Internet sur lequel les internautes trouvent "évidente" la reconnaissance en train de se faire de l'animal comme "être sensible" par une loi nouvelle.

29 septembre 2014

Blog

La liberté d'expression est une condition de la société démocratique. C'est pourquoi elle est à la fois un droit de l'homme et un principe constitutionnel. Peu importe que l'opinion ne soit pas "convenable". Il n'en fût pas toujours ainsi et Sade fût emprisonné en raison de ses écrits.

La liberté d'expression est une condition de la société démocratique. C'est pourquoi elle est à la fois un droit de l'homme et un principe constitutionnel. Peu importe que l'opinion ne soit pas "convenable". Il n'en fût pas toujours ainsi et Sade fût emprisonné en raison de ses écrits.

Mais de la même façon, lorsque Jean-Jacques Pauvert, décédé le 27 septembre 2014, publia en 1948 les oeuvres complètes de Sade, que les éditeurs se gardaient de faire, prenant soin d'ôter les passages les plus sulfureux et violents contre les hommes et contre Dieu, Pauvert fût poursuivi et condamné par la justice pénale pour "outrage aux bonnes moeurs".

Dans ce procès qui se déroula à Paris en 1956, André Breton écrivit aux juges pour leur expliquer d'une part que Sade était un moraliste. Était-ce un argument pertinent pour un juge ? D'autre part, il reprit l'argument selon lequel un auteur n'est pas responsable de ceux qui le lisent mal. Est-ce suffisant pour n'être pas responsable ? En troisième part, il insista sur le fait que Pauvert représentait la liberté d'expression. Cela ne suffit pas en première instance, même si le jugement de condamnation fût dans un second temps réformé en appel.

La littérature, qu'incarne aussi André Breton, peut-elle venir à la barre ?

Un procès, comme celui qui se déroula en 1956, aura-t-il lieu aujourd'hui ? Se déroulerait-il de la même façon ?

Enfin, ayons une pensée pour Jean-Jacques Pauvert, grand éditeur, pourchassé pour faire son métier, car il n'y a pas de littérature sans éditeur.

27 juin 2014

Base Documentaire : Doctrine

24 juin 2014

Publications

Référence complète : Frison-Roche, Marie-Anne et Servan-Schreiber, Pierre, La vente aux enchères des masques Hopi doit être suspendue car ils sont "hors-commerce", Huffington Post, 24 juin 2014.

20 juin 2014

Blog

15 mai 2014

Publications

13 juin 2012

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Ost., F., Balzac : de l'inhumaine comédie au code incivil, in Dissaux, N. (dir.), Balzac, romancier du droit, LexisNexis, 2012, p.359-373.

Lire une présentation générale de l'ouvrage dont l'article de François Terré constitue la conclusion.

« Les étudiants de Sciences po peuvent lire l’article via le Drive de Sciences po en allant dans le dossier « MAFR – Droit et Art»

13 juin 2012

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Terré, F., Droit et littérature, in Dissaux, N. (dir.), Balzac, romancier du droit, LexisNexis, 2012, p.25-29.

Lire une présentation générale de l'ouvrage dont l'article de François Terré constitue la préface.

Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article en accédant via le drive au dossier "MAFR - Droit et art".